《昔、学校の先生だったころのこと》②

その生徒の言葉を思い出したのは、まったく別の2冊の本に書いてあったことが重なった時だった。

【うつになった人は、いまの自分を嫌っていることが、多く見受けられます。

たとえば、精神科のある医師は、親によって刷り込みがなされる前の自分を「子供の自分」にたとえています。

それに対して、刷り込みがなされ、親や社会に合わせて生きている自分を「大人の自分」と呼んでいます。

うつになる人は、「大人の自分」が「子供の自分」を抑圧しています。そして、この「大人の自分」を嫌っています。

いっぽう、うつにならない人は、「子供の自分」を大切にしています。

これが自分を好き、ということである。

僕もこの考え方が好きです。】

(「自分の「うつ」を治した精神科医の方法」宮島賢也 KAWADE夢新書) )

これを読んだ時、「先生は自分の事が大好きそうに見えるんですけど…」という言葉を思い出した。

「子どもの自分」を大切にするということが、「自分を好き」ということである、という。

それなら、生徒たちから、私は「子どもの自分を大切にしている」ように「見えた」ということだろうか?

「子どもの自分を大切にする」のが「見える」とは、どういうことか?

何が、見えるのだろう?

そんなことを思っている時、次の文章を読んだ。

【受刑者は、子どもの頃に「子どもっぽさ」を出せていません。

「子どもっぽさ」を出せるには条件があるのです。

それは、「子どもっぽさ」を受け止めてくれる「大人の存在」です。

大半の受刑者の親(養育者)は、子どもを受け止める存在ではありません。

両親が離婚していたり養育を放棄されたりして、親そのものが存在していなかった場合も少なくありません。

存在していないから、子どもっぽさを出せるはずがありません。】

(「反省させると犯罪者になります」岡本 新潮新書)

「どうすれば自分を好きになれるんですか!?」

答えはこれかもしれないと思った。

子どもの時に、「子どもっぽさ」を出せるということ。

それが、自分を好きになる元になるのかもしれない。

そして、大人になっても、子どもっぽいということ。

そういえば、こんな作文もあった。

「自分のことをかっこいいと言ってるところなど、私はバカだなあと思っていました。

というか、今でも思っています。

でも、やっぱりおもしろくていい先生…」

「他の先生の授業と違って、何だか、友達と遊んでいるような授業でした。

3年生になってからの国語は今までやっていた国語と比べて何倍も楽しかったです。」

「友達と遊んでいるような授業」かぁ~。

どんな授業だったんだろう(・。・)

記憶をたどっても、自分では分からない。

最新の画像もっと見る

最近の「新しい能力」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

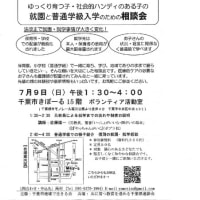

- ようこそ就園・就学相談会へ(494)

- 就学相談・いろはカルタ(60)

- 手をかすように知恵をかすこと(29)

- 0点でも高校へ(393)

- 手をかりるように知恵をかりること(60)

- 8才の子ども(161)

- 普通学級の介助の専門性(54)

- 医療的ケアと普通学級(90)

- ホームN通信(103)

- 石川憲彦(36)

- 特別支援教育からの転校・転籍(48)

- 分けられること(67)

- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)

- 膨大な量の観察学習(32)

- ≪通級≫を考えるために(15)

- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)

- この子がさびしくないように(86)

- こだわりの溶ける時間(58)

- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)

- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)

- 感情の流れをともに生きる(15)

- 自分を支える自分(15)

- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)

- 受けとめられ体験について(29)

- 関係の自立(28)

- 星になったhide(25)

- トム・キッドウッド(8)

- Halの冒険(56)

- 金曜日は「ものがたり」♪(15)

- 定員内入学拒否という差別(97)

- Niiといっしょ(23)

- フルインクル(45)

- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)

- ワニペディア(14)

- 新しい能力(28)

- みっけ(6)

- ワニなつ(351)

- 本のノート(59)

バックナンバー

人気記事