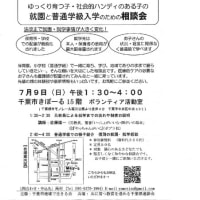

就学相談会と安全 ①

今さらだが、32年目に気づいたことがある。

相談会は、普通学級を選ぶことが「安全ではない」から必要だったということ。

「本人保護者の意思を尊重する」と言われたって、一方が「安全でない」ままなら、選ぶ親は増えない。

高校なんかもっと「安全」じゃない。

本人には「不合格」という危険があり、親には「子どもから教育の機会を守れない」危険がある。

だから中学までふつう学級でも、その後は「高等部」を選ぶ。

そこに「教育」の話はあったんだろうか。

教育の話をする前に、「安全」の話をつけないといけないんじゃないのかな。

《あ》《安全の主体は二つある》

子どもの「安全」と同時に、親の「安全」が必要だということ。

子どもだけ「安全」ならいい、という話でもなく、子どもの「安全」のためにも親の「安全」が大切だということ。

8歳のときのトラウマのせいで、私は子どもの立場しか考えないままできた。親なら苦しくたって「子どものためにがんばれよ」と思ってきたところがある。

《あ》《安全には有効期限がある》

守りの安全について考える時、その守り方で、いつまで守れるのか、ということがある。

これは難しい話じゃない。

胎児にとってもっとも安全な場所は母親の胎内だった。

母親にしか守れない子の安全。個の安全。

でも、その安全には有効期限がある。

なぜなら子どもは成長するから。

そして、そのことは3歳にも、6歳にも、15歳にも、30歳にも当てはまるのだった。

(つづく)