少し早いかなと思ったが、以前幼虫がたくさん見られたサワフタギの木を見に行った。

未だ数は多くはないが、数頭見ることができた。

そして帰りがけに覗くともう産卵していていたので驚いた。

2015年05月03日に撮ったシロシタホタルガの幼虫。サワフタギの葉を懸命に食べていた。

少し早いかなと思ったが、以前幼虫がたくさん見られたサワフタギの木を見に行った。

未だ数は多くはないが、数頭見ることができた。

そして帰りがけに覗くともう産卵していていたので驚いた。

2015年05月03日に撮ったシロシタホタルガの幼虫。サワフタギの葉を懸命に食べていた。

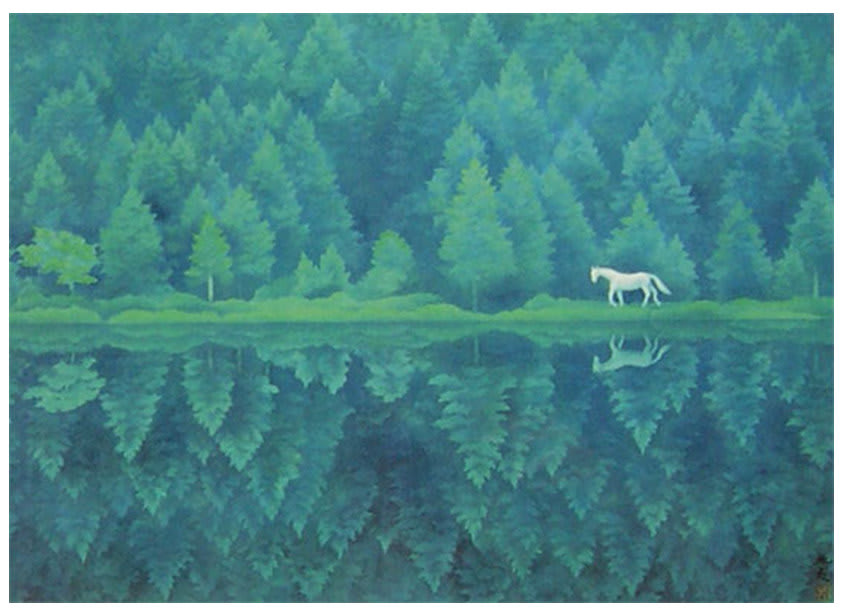

東山 魁夷(ひがしやま かいい)の「緑響く」のモデルになったという奥蓼科にある御射鹿池。

シャープのアクオスのCMで吉永小百合と白馬が出てくるコマーシャルは記憶に残っている。

ハッチョウトンボのいる湿地に近いということで帰りに寄った。

なるほど、何とも言えない神秘的な光景だった。

早朝には霧が立ち込め、それは幻想的だという。

何かトンボがいるらしい、期待は高まった。

水溜りや池ではゲンゴロウ(とガムシ?)が泳ぎ回っていた。

夜間は活発に飛び回り、水系間を移動するのに使われたり、また燈火などにも飛来する。

飛翔に関してはほとんどの種はいったん上陸してからでないと飛び立てないが、例外的に汎世界分布種のハイイロゲンゴロウは遊泳中に水面から直接飛び立つことができる。

とある。

2011年07月10日に撮ったハイイロゲンゴロウ。

-------------------------------

上2つはガムシ?のようだ。

150615追記。

湿地に住む虫にとって危険な植物のモウセンゴケ。

ここの湿地では捕まっている虫は確認できなかったが、この後で行った池では大量のイトトンボがモウセンゴケの餌食?になっていた。

一面に長い毛があり、その先端から甘い香りのする粘液を出す。これに釣られるなどしてやってきた虫がくっつくと、粘毛と葉がそれを包むように曲がり、虫を消化吸収する。

日当たりのよい場所に育つものでは、粘毛は赤く色づき、一面に生育している場所では毛氈を敷いたように見えることから、毛氈苔の名がある。 根はほとんど発達しない。

とある。

産卵はオスが警護しての打水産卵。

1cmぐらいの浅い水深の所に、早いペースで産卵し数秒で近くの草で休む。

それを何回も繰り返すというパターンだった。

ハッチョウトンボをはたして見ることが出来るのかと不安を持ちながの旅だったが、まさか交尾、産卵まで観察できたとは大変に幸運だった。