長楽永寧

●

「長楽永寧」とは、

ずっと続く楽しみ、永遠の安らぎ、といったところでしょうか。

人間の世界にはなかなかありそうにもないですが。

長楽永寧

●

「長楽永寧」とは、

ずっと続く楽しみ、永遠の安らぎ、といったところでしょうか。

人間の世界にはなかなかありそうにもないですが。

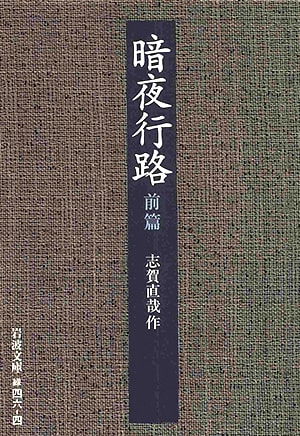

日本近代文学の森へ (118) 志賀直哉『暗夜行路』 6 私小説的 「前篇第一 一 」その3

2019.7.12

主人公はその女が余りに子供らしく無邪気なために誰からも疑われないのを利用して、平気で友達の前でその女を《からかっ》たり、《いじめ》たりする事を書いていた。お人よしで、何も気がつかずにいる友達がそれを切(しき)りに心で同情している。主人公はなお皮肉にそれを見抜きながら、多少苛々もして、その女を泣かす事などが書いてあった。

謙作はその女中を実際嫌いではなかった。如何にも無邪気で人がよさそうな点を可愛く思った事もある。しかし阪口がこれとただの関係でいそうもない事は大概察していた。それが阪口の小説では何も知らぬ友達が心密かにその女を恋しているように書いてあった。そして主人公は腹に、ややともすると起って来る嘲笑を抑え、それを冷やかに傍観している事が書いてあった。主人公が他人の心を隅から隅まで見抜いたような、しかも、それが如何にも得意らしい主人公の気持が謙作をむかむかさせた。

こういうところを読んでいると、これが「名文」だとはどうしても思えない。むしろ「悪文」ではないかとすら思うほどだ。「……ことを書いていた。」という類いの表現がこれだけの間に4回も出てくる。阪口の小説の内容を紹介する部分なので、そうとしか書けないのかもしれないが、しかし、もうすこし工夫があってもいいんじゃないだろうか。それを敢えて工夫せずに、拙劣に書く、という方法をとっているのかもしれない。実際のところはわからないが。

文章が「名文」だとか「悪文」だとかいうことは、考えてみればどうでもいいことなのかもしれない。というか、そんなことに明確な基準があるわけではなかろう。

それにしても、謙作の阪口に対するどうしようもない嫌悪感が虚構の枠を超えて伝わってくる。前回チラリと触れたように、この阪口のモデルは里見弴で、この小説は『君と私と』という作品ということだ。このことについてもう少し触れておく。

中村光夫は、「『暗夜行路』全体の構想も、ある意味で、里見弴の『君と私と』に対する抗議あるひは反駁と見られる。」と『志賀直哉論』で言っているとのことだし、三好行雄は、『暗夜行路 前篇第一』の「一〜十」は「典型的な私小説」「生活の微細なディテールにおいて、奇妙といってよいほどの一致、符合が発見され」「小説の時間も実生活のそれと一致し」「明治四十五年九月二十一日から十月下旬まで、ほぼ一月たらずの作者のあしどりを謙作に移して描いている」と、「仮構の〈私〉──『暗夜行路』志賀直哉」という論文に書いているとのことだ。(いずれも、前回触れた山口幸祐の論文から)

つまりは、『暗夜行路』全体がというわけではなくて、この冒頭あたりは、極めて「私小説的」だというのが定説だったということだ。(山口論文は、そこから出発して、問題を更に掘り下げているようだ。)謙作の阪口に対する嫌悪感は、現実の志賀直哉の里見弴への嫌悪感と重なると考えていいのだろう。

どんなにこれはフィクションだよといっても、フィクションの中に埋め込まれた「実際の感情」は、隠しようもない。というか、実際の感情があるからこそ、フィクションも構築できるということではないか。作者の感情とまったく無縁なフィクション(小説)というものはないだろうし、あっても、あんまり面白くないだろう。

この部分では、あくまで「謙作からみた阪口」が描かれていて、それは謙作の感情によって塗りつぶされているから、阪口が愚劣な男にみえるのは当然だ。その阪口を擁護するような「客観的な視点」はここにはない。ほんとうに、阪口はこんな嫌なヤツなのだろうか。そんなこともないと思うのだが。

それはそれとして、ここでちょっと、冒頭の一文に戻る。

時任謙作の阪口に対する段々に積もって行った不快も阪口の今度の小説でとうとう結論に達したと思うと、彼は腹立たしい中にも清々しい気持になった。

この「結論」及び「清々しい気持」とはどういうことかについて、ぼくは、「それまで何だか阪口には不快感を感じていたのだが、いったいどこが不快なのかがいまいち言葉にできなかった。それが、この小説を読んで、ああ、オレはコイツのこういう点が気にくわなかったのだとハッキリした。そのハッキリしたということで、気分は『清々しい』ものとなった、ということだろうか。」と書いたけど、どうやらそういう単純なことではないようだ。

当時の志賀直哉と里見弴の不仲は有名だったようで、それを前提にして考えると、この「結論」は「決別」を意味しているらしく、「清々しい気持ち」も「決別すると決まればすっきりする」というようなことらしい。けれども、それですべて解決ということでもないみたいで、それが証拠に、この後の展開で、「清々しい気持」どころか、阪口への嫌悪が延々と書かれ、「決別」どころか、ずっと付き合っているのだ。まあ、その辺も含めて読み進めればよろしいということになりそうだ。

勝手に読むとはいっても、これだけの「名作」──「駄作」という人もいることを考えれば、「有名作品」というべきか──を読むには、いろいろと参照していくほうが実りが豊かなのかもしれない。