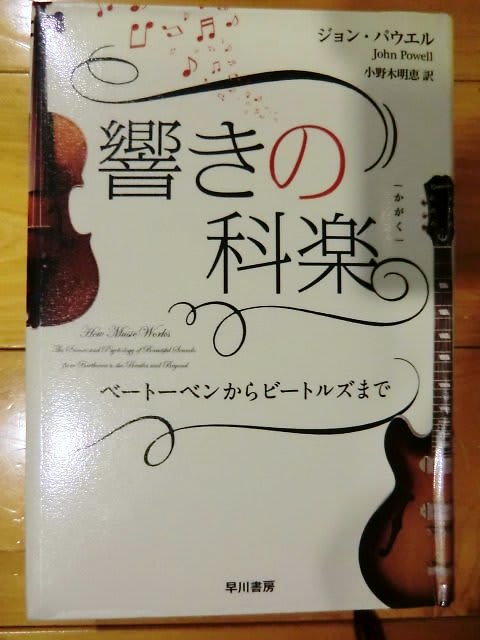

つい先日のブログ「レコードはCDよりも優れているのか?」の中で紹介した「響きの科楽」(2011.6、ジョン・パウエル著)。

音楽好きの物理学者が書いたというこの本には、もうひとつの〔自分にとっては)重要な事柄が記載されてあった。

それは「部屋の音響効果」。

オーディオマニアなら、改めて「部屋」〔音響空間)の重要性について述べる必要はなかろう。

自分の記憶に留めておく意味で本書の要旨を記載してみた。

部屋の大きさと、壁や天井を覆う材質によって、その部屋の音響的な「生気」が決まる。

家具がたくさん置かれ、分厚いカーテンを引いた小さな部屋では、響きはほぼすぐに消える。そういう部屋は、音響的に「死んで」いる。

壁の固い広い部屋では、音が壁に数回反射してから響きが消える。こうした部屋は「生気」があると形容される。

音が部屋中に反射して響きが長く持続することは好ましいが、それぞれの音が反射してできた響きが重なり合い、ひとつの長い音として耳に届くことがもっとも望ましい。

部屋の壁どうしが遠く離れていれば反射と反射の間に時間がかかりすぎて、長く持続するひとつの音として聞えず、音の聞えた後に間が空き、それからまた音が聞える。これは、こだま(エコー)という好ましくない効果だ。

コンサートホールの設計者は、聴衆がエコーではなく快い残響を十分に楽しめることを目指しているが、どちらの効果も壁や天井や床に反射することから生じるものであるため、バランスを取るのは難しい。

コンサートホールのような大きな空間には壁と壁とのあいだの距離が遠いという避けがたい特徴があり、反射した音が長い距離を移動しなければならない。

たとえばヴァイオリンから出た音は遠く離れた壁まで行き、またもや長い距離を移動して耳の鼓膜に到着するが、楽器から直接耳に届く音は遠回りせずに真っ先に到着する。

そのため、二つの音が別々の事象として、一方がもう一方のエコーとして聞えるのだ。

小さな部屋では、音が壁まで行って帰ってくる距離と、直接届く距離との差があまりないため、反射した音波と直接届いた音は、ほぼ同時に耳に到着する。

直接やってくる音のほうが先に到着するが、反射した音もすぐ後から追いかけてくるからだ。

二つの音の到着する時間の差が四万分の一秒以下なら、人間の聴覚は、どちらも同じひとつの音であると認識する。

時間の差が四万分の一秒を超えるのは反射した音の往復距離がヴァイオリンから耳の鼓膜までの直線距離よりも12m以上の場合に限られる。

巷間、よく耳にする話として音響技術の専門家の意見を入念に取り入れて作ったNHKホールは代表的な失敗事例のひとつで、佐治さんの主張によって海外の著名なホールをそっくり真似たサントリーホールは成功事例となっているそうだ。

ことほど左様に、大きな空間の音響効果をうまく実現するのは専門家でも至難の業とされているが、問題はオーディオマニアにとっての「小さな部屋」。

まあ、人それぞれだが家庭で聴く部屋の大きさとしては概ね6畳~20畳程度ではなかろうか。

上記の説によって、その音響空間を検証してみると次のようになる。

聴取位置がスピーカーから4mはなれた場所とすると、ほぼ同時に聞える四万分の一秒以内に収まる往復距離は16m(4m+12m)となる。

このことはスピーカーから壁の距離までが8m以内であればスピーカーから出た音は直接音と反射音とが同時に聞えることを意味している。

つまり「小さな部屋」で聴くときは「デッド」よりも、圧倒的に「ライブ」の状態で聴いたほうがいいということになる。(第二次以降の反射音も無視できないところ)

本書を読んだ直後に、高校時代の同級生だったO君〔名古屋在住)が1週間ほどの日程で実家のある福岡に滞在するとのことで、丁度いい機会と45年ぶりに再会することになった。

昨日の27日(土)がその予定の日で、丁度思い切って取り組むのにいいタイミング。

お客さんに少しでも「いい音」で聴いてもらおうと、前日の26日に我がオーディオ・ルームの「ライブ」化にみっちり取り組んだ。

すなわち、窓に吊り下げた厚地のカーテン4枚を撤去してレースのカーテンだけにする、天井からぶら下げた「羽毛の吸音材」を外す、不要な荷物を部屋から出す、床に置いた敷物を取っ払うといった調子で、すべて反射を念頭においた対策。

〔外したカーテン)

これで早速試聴してみると、実にいいねえ!まるで生気が蘇ったような瑞々しい音になったのでビックリ。

準備万端整って当日の午前中、福岡から高速バスでやって来た懐かしい限りのO君としばし交歓。

一区切りしてアンネ・ゾフィー・ムターの映像入りのヴァイオリン協奏曲(モーツァルト)を聴いてもらった。

初めにタンノイのウェストミンスターで聴いてもらい、次に本命の「アキシオム80」。

どちらのほうが「良かった?」と訊いてみると、「後の方が聴きやすいと思った」。

やっぱりO君も分かるのである。

後は、場所を移して別府湾を一望するホテルでの昼食、入浴〔温泉)となったが、大会社の企業戦士として八面六臂の活躍をしたO君の話は実に面白かった。

それに役員を含めて40年余の勤務の中で病欠が一日も無かったというのには、ただただ感心するばかり。

夜になって、福岡に無事帰り着いたO君から「筋金入りのオーディオ・マニアだとよく分かったよ~」と連絡が入った。

ありがたい言葉だが「オーディオ」に注ぎ込む程の情熱をO君のように「仕事」に振り向けていたらとチョッピリ複雑な気分になったことだった・・・。