オーディオをやっていると必然的にお金が付きものだが、お金を湯水のように注ぎ込んでも必ずしも思い描いた理想の音が出るとは限らないというのがこの拙い50年間の結論である。

いや、けっして「負け惜しみ」じゃなくて~(笑)。

たとえば我が家の場合なんぞは年金生活なので費用対効果のギリギリの妥協点でオーディオを愉しんでいるが、ハイエンドのお歴々に比べて音質的にそれほど引けを取るとは思っていない。

というのも、すべてのオーディオは大なり小なり弱点もあれば利点もあると思っているからで、それは音楽ソースによってまるで生き物のように千変万化する。

言い換えるとあらゆる音楽ソースに対応できるオーディオシステムはあり得ず、たとえば口径38センチのスピーカーがわずか口径20センチのスピーカーに太刀打ちできないことが起きたりする。

読者もその辺のニュアンスを微妙に嗅ぎつけていらっしゃるのだろうか、過去ブログのアクセスランキングに「お金があり過ぎる悲劇」がときどきランクインしている。

すっかり忘れていた内容だったが再読してみると我ながらなかなかの出来栄えだったので、再掲させてもらうとしよう。もしかしてご参考になるかもしれない。

それでは、以下の通り。

つい先日、このブログで「旧いステレオサウンド誌(40冊)を無償で差し上げます。」と募集してはみたものの、とうとう希望者が現れなかったので、やむなく去る5日(水)の廃品回収日に放出した。

他人に差し上げる分には少しも惜しいと思わなかったが、いざ廃品回収に出すとなると何だか勿体ないような気がして(笑)、3日ほどかけて全40冊にザット目を通してみた。

旧いものでは50年ほど前の号もあり「あのときのオーディオ熱気よ、今いずこ」とばかり、とても懐かしい思いとともに全体を通読したが、この際なので感じたことをあえて述べさせてもらうと、

「ステレオサウンド誌は古いものほど面白い。結局、連載されていた巻頭の五味康祐さんの「オーディオ人生」と瀬川冬樹さんのオーディオ評論で辛うじて持ちこたえていた雑誌だった。このお二人さんが亡くなられると途端に色褪せてしまい精彩を欠くようになった。」。

その五味康祐さんだが、1973年の「28号Autumn」版に「オーディオ愛好家の五条件」という記事があった。

すっかり忘れていた内容だったが、いくら天下の五味さんのご提唱といえども「オーディオは百人百様」で、本人さえ良ければいいも悪いもなく、公式とか条件とかの決まりごとはいっさい「要らん世話」だと思うので、これは「オーディオ愛好家はかくあってほしい」という五味さんなりの願望だと受け取らせていただこう。

稀代のクラシック通だった五味さんが掲げるその五条件とはこうである。

1 メーカー・ブランドを信用しないこと

2 ヒゲの怖さを知ること

3 ヒアリング・テストは、それ以上に測定器が羅列する数字は、いっさい信じるに足らぬことを肝に銘じて知っていること

4 真空管を愛すること

5 お金のない口惜しさを痛感していること

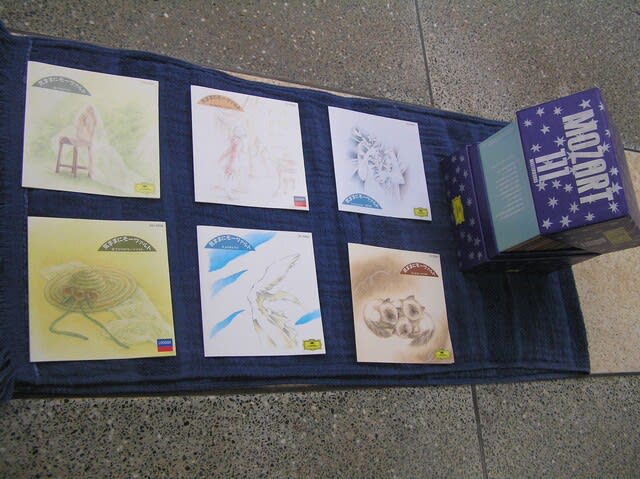

自分のような「心なき身」でも、いずれも「そうですよねえ」と頷くことばかりだが、2の「ヒゲ」というのは聴き慣れない言葉だがレコード愛好家ならきっとお分かりのことだろう。端的に言えば音楽ソフトを大切にする心がけを失わないようにしようという内容である。

この中で一番オヤッと思ったのは5の「お金のない口惜しさを痛感していること」だった。皆さん、いったいどういう意味なんだろうと興味をそそられませんか?

青年時代に乞食同然の放浪生活を送られた五味さんの云わんとするところはこうである。

オーディオは周知のとおり機器などのハード部分と音楽のソフト部分とで成り立っている趣味だが、これらを購入するのに必然的にお金は付き物だ。

しかし、どうしても前者にお金が集中するのは否めない。すると後者が手薄になってしまい、音楽的な教養が失われてしまいがちだ。

そもそもオーデイオは音楽を聴くための道具に過ぎないのだから本末転倒はよくない。

したがって、お金がなくてお目当ての機器が購入できないときは、その口惜しさを音楽を一生懸命に聴くことでどうか(五味さんのように)昇華して欲しい。

以上、芥川賞作家の文章を要約するなんてとても恐れ多いが、かいつまむと以上のような趣旨だろうと思う。

「オーディオとお金」は少なくとも愛好家と名が付く方々にとっても普遍的なテーマだと思うが、今度はチョット違う視点からアプローチしてみよう。

以前、とあるオーディオ仲間と次のような会話をしたことがある。

「オーディオってお金が無い悲劇も勿論ありますが、お金があり過ぎる悲劇もあるようですね。沢山のお金を掛けた割には音がサッパリという事例をかなり見てきました。お金と音はけっして比例しないところがオーディオの面白いところですね。」と、持ち掛けた。

「そうなんです。お金があり過ぎるとすぐに煽動されていとも簡単に高級機器を購入してしまいますが、どうしても研究不足になりがちです。

どんな高級機器にしろ、ポンと据えつけただけでは絶対にいい音が出ませんからね。むしろ高級機器ほどうまく鳴らすのが難しいところがありますから、これは一種のオーディオの危険な罠ですよ。

しかも、いったん罠に入り込んでしまうと将来に亘って身動きが取れないようになる傾向があります。そこそこのお金がありさえすれば、それが一番ですよ・・・。」

ちなみに、かっての自分のケースのように「お金が無いくせに背伸びしすぎる悲劇」も散見されるのでどうかご用心めされ(笑)~。

この内容に共感された方は積極的にクリック →

。

。