日経スペシャル「ガイアの夜明け」(BSジャパン:毎週木曜の夜9時~10時)というテレビ番組がある。

“ガイア”とは地球という意味だそうで、地球規模で経済事象を捉えることで21世紀の新たな日本像を模索する、そして低迷する経済状況からの再生=「夜明け」を目指す現在の日本を描くという趣旨の番組。

せめて日本企業のトレンドくらいは知っておこうと、毎週予約して洩らさず観ているが先日(6月13日)の放送のタイトルは、「リストラに負けない家電戦士たちの逆襲」。

周知のとおり、ここ数年の大手電機メーカーの人員削減は目を見張るものがある。ここ2年をとっても13万人がリストラ対象になったというから、とても半端な数字ではない。

対象になった技術者たちはまったく時代運が悪いとしか言いようがなく、お気の毒の限りだが、その後の進路となると厳しい再就職の途を選ぶか、それとも新たにベンチャー企業を立ち上げるかという選択の途しか残されていない。

今回の番組は後者の途を選んだ方々を特集したものだった。

大手電機メーカーだった「パイオニア」が社運を懸けて進めていた「プラズマテレビ」が販売不振のため経営が傾いてしまったことは記憶に新しい。必然的に大リストラの嵐が吹きまくったが、その余波で同社を希望退職した9人(平均年齢55歳)が退職金の一部を出し合って設立したのが「SPEC」(スペック)というオーディオアンプを製造販売するベンチャー企業。

「なぜ今、高級オーディオか?」の問いに対して、社長さんが「オーディオで入社したのにいまだに燃え尽きていないから」との回答が印象的だった。

使う側から言わせてもらうと「オーディオなんて、何ぼやっても燃え尽きる(満足する)ことはありませんよ。」と言いたいところだが(笑)。

冗談はさておき、自分の知る限り、昨今のオーディオ産業の衰退は目を覆うばかりなので、「今どき、オーディオ関連の会社を立ち上げてはたして大丈夫かいな?」というのが、偽らざる感想。

とにかく国内需要はとても期待できる状況にない。

つい先日も、知人から次のようなメールが届いたばかり。いつも取引しているオーディオ部品販売店からの「お知らせ」だという。

緊急のご案内

オーディオ用トランスで長く親しまれてきましたISO(アイエスオー)様が廃業を決められました。平田電機(タンゴ)からの製造販売を継承して十数年続けてきましたが、9月20日を目途に生産・販売を終了するとのことです。

お客さまにおかれましては、アンプ製作のご計画中の方もあろうかと思いますが、ISOとして今月「6月28日(金)」までのご注文品は生産するとのこと。ただし、部材の在庫状況によっては製造不能ということもあり得ます。

本日以降のISO製トランスのご注文品は、都度納期調整確認が必要となります。ご注文いただいた後、随時入荷の予定等をご連絡申し上げます。ショッピングカートからのISOトランスのご注文も従来通りお受けいたしますが、他のパーツのご注文品については、ご注文後のメールで発送方法・日時・送料等をご連絡申し上げます。

(ISOの各種トランスのご注文は6月28日午前中までとさせていただきます)

残念の一言に尽きます・・・・。また、老舗企業が消えました!

とのことで、昨年の「ヒノオーディオ」(東京)の倒産といい、オーディオ関連企業の悲報は後を絶たない。

はたして、この「SPEC」の命運やいかにというわけだが、技術者さんたちがご熱心で「オーディオ機器の音は実際にやってみないと分からない」とのことで、アンプづくりにいろんな部品を取り寄せては試行錯誤の繰り返しで研究に余念がない良心的なメーカーのようである。

活路を開く道の第一は何といっても経済発展が目覚ましい中国だろう。金満家が投機目的でウェスタンの製品を買い漁っている件は以前のブログで記したが、中国でひとたびオーディオ熱が燃え上がれば人口がとてつもないので、大繁盛間違いなし。

現在、この会社は設立して3年が経過し、海外に打って出て受注の方も好調のようだが、このまま順調に会社が軌道に乗って、オーディオ戦士たちの選択の途が正しかったことを心から祈りたいものだ。

22日(土)~23日(日)にかけて、我が家に相次いでお客さんが試聴にお見えになった。

22日がオーディオ仲間のAさん、そして23日がYさんだったが、我が家の「AXIOM80・3ウェイシステム」と「JBL3ウェイ・オール・ホーン・システム」とを聴き比べての感想が奇しくもお二人とも同じだった。

「ふっくらとして艶やかなヴィオリンの音は“AXIOM80”しか出せないし、一方で管楽器やシンバルのきらびやかな音はJBLしか出せないし、一つのスピーカーに両方の音を求めるのは無理ですね」に落ち着いた。

それぞれのスピーカーには再生する楽器の得手不得手があって、一概にどちらが絶対的にいいとは簡単に決めつけられないというわけ。

「クラシックからジャズまでいろんな音楽を満足して聴こうと思ったら、少なくとも2系統のシステムが必要になる。」との従来からの想いを一層強くした。

折しも、このことと深く関係する(後述)内容のメールがオーディオ仲間のMさん(奈良)から「お知らせ」として、入ってきた。(「いつも貴重な情報ありがとうございます!」)

「Youtube で瀬川さんの肉声が聞こえます。モニタースピーカーについての講演です。私の所有するロジャースのPM510も出て来て興味深い講演でした。」(以下、クリック可)

http://www.youtube.com/watch?v=kiuFRvf-RSQ

オーディオ史上、屈指の存在ともいえる評論家「瀬川冬樹」さん(故人)については、先日のブログ「良い音とは、良いスピーカーとは」で触れたので紹介は割愛するが、急逝された時にステレオサウンド誌に掲載された「オーディオ界の巨星墜つ」という見出しがいまだに目に焼き付いている。

それを契機として「ステレオサウンド」誌の講読からもすっかり遠ざかってしまった。「瀬川さんのいないステレオサウンド誌なんて、クリープを入れないコーヒーみたいなものだ」(笑)。

その瀬川さんの偉大な足跡が近年になって続々と復刻されているのはまことに喜ばしい限り。

瀬川さんのかっての評論には現代のオーディオ界が見失っているものが沢山あるよう思うのは、はたして自分だけだろうか?

つい口上が長くなってしまったが、このユーチューブをさっそく聞いてみた。20分程度だったが、仰っていることが前述した自分の想いと“そっくり”だったのでいささか驚いた。抜粋してみよう。(以下、「SP」はスピーカーの略)

「アメリカのJBLモニターSPは、レコードに刻み込まれている音を残さず拾い出す特徴があります。一方でイギリスのモニターSP(510)もあるのですが、同じモニターなのに国民性が違うのかまったく音質が違います。しかし、時間をかけて聴くと、両方納得できる音です。

30年以上オーディオ遍歴をしてきましたが、アメリカ製SPとイギリス製SPといまだにどちらか一つに絞りきれません。JBLの4350は実にいいSPです。プログラムソースに入っている低音をきちんと出す。年から年中、低音を出すSPがありますが、これは駄目です。必要量に応じて出すのが本当にいい低音です。

しかし、JBLの音は弦の音が金属的に鳴ります。優しく鳴らせばうまくいきますし、JBLだけ聴いているとおかしくないのですが、これをイギリス系のSPに切り換えると弦の音が実によく鳴る。ヴァイオリンの弦が胴に共鳴して響く音が何とも言えない。これはJBLには出せない音です。

総じてアメリカ製のSPは弦楽器オンチですが、一方で、シンバルを叩いたり弾きかえす音は独壇場です。

弦楽器と金属系楽器の両方を100%うまく鳴らすスピーカーは今のところありません。将来そういうSPが出てくるかどうかは分かりませんが、もしそうなったとしてもそれがはたしていいのか悪いのか、面白味がないという人もいるかもしれませんね。

したがって、今のところどうしてもJBL系とイギリス系のSPを同居せざるを得ません。」

大要、以上のとおりだが、ロジャースのPM510をクラシック一辺倒のMさんがことのほか愛用されている理由もよく分かった。

さて、前述したとおり我が家も瀬川さんとまったく同じ理由でアメリカ系SPとイギリス系SPをやむなく同居させている。瀬川さんが亡くなられたのは1981年なので、もう30年以上も前の話だが、JBLシステムが金属製のダイアフラムで弦楽器の主要帯域を鳴らす仕組みを変えない限り、今でも通用する話。

そもそも、我が家のそれほど広くもない部屋に2系統のシステムを同居させる「愚」は分かっているし、本当はやりたくないのだが、クラシックもジャズもうまく聴こうと欲張ると必然的にそうせざるを得ない。

「ほんとうにSPをうまく鳴らせば、ジャズもクラシックも両方いけるはず」という話をよく聞くし、その通りだと思うが、今のところそういう理想的なSPはない。

まあ、市販されているすべてのSPを聴いたわけではないので断言は禁物だろうが・・・。また、両方70点程度で良ければそういうSPの類は“ごまん”とあるので、これはあくまでも高次元での話(笑)。

繰り返すようだが金属製のダイアフラムで弦楽器の胴鳴りを「ふっくら」と鳴らすことが出来れば文句は言わない!

そういうわけで、JBLに弦の音を求めるのは「木に縁(よ)りて魚を求める」ようなものだし、一方で「AXIOM80」に管楽器の咆哮とシンバルの音を求めるのは「比丘尼(びくに)に求めるに陽物(ようぶつ)をもってする」(司馬遼太郎「歳月」)ようなものなのだ(笑)。

去る5月25日の「SPレコード試聴会」(大分市)で偶然お会いしたオーディオ仲間のYさん。

同じ別府市内に住んでいるのでもっと頻繁に顔を合わせてよさそうなものだが、Yさんはバリバリの現役、当方は「尾羽打ち枯らした素浪人」(笑)というわけでなかなかお互いの訪問日程が噛み合わないのが悩みの種。

そのYさんから「プリアンプとCDプレイヤーの電源にリチウムイオン電池を導入しましたよ。」と、興味深い情報が入った。

マニアならご存知のとおりオーディオ機器の電源対策は音質に関わる最重要事項の一つ。

つい先日も、テレビ視聴用の真空管アンプ1台の電源トランスがメチャ熱くなるクセを持っているので、同じ電源タップに扇風機のコンセントを挿し込んで冷していたところ、音声の中からジーッと雑音がするので、そのコンセントを引き抜いたところ、ピタリと雑音が治まった。

ちなみに我が家の電源対策はデジタル機器のCDトランスポートとDAコンバーターはCSEの電源レギュレーターに接続してクリーン化を図っている。通常の家庭用電源に接続したときと比べて、はるかに「澄み切った音」になるので効果絶大。

また、パワーアンプ群は200V電源を増設してそれを100Vに降圧したうえでCSEの「ゼロ・クロス・スイッチ」に繋ぎ、そこから電源を取っているし、プリアンプ群にしてもわざわざ別の電源タップから引いている。

電源対策に関してはやればやるほど効果が出るので、Yさんからリチウムイオン電池の情報を聞くと、試聴したくてもう矢も楯(たて)もたまらない。

そこで、先日、Yさんとようやく日程が折り合って舌なめずりしながらクルマでわずか10分ほどのご自宅にお伺いした。

ソニー製の「ホームエネルギーサーバー」(以下「サーバー」)という名称のリチウムイオンを利用した充電可能の電池である。丁度“一斗缶”程度の大きさ。

ちなみにYさんが使っておられるプリアンプとCDプレイヤーはいずれもアキュフェーズ製。アキュフェースといえばお医者さんなどのお金持ちがよく使う国内最高のブランドというのが通り相場だが、その中でも飛びっきりの上級機種である。

これらCDプレイヤーやプリアンプなどはシステムのうちで前段機器とされ、あまり電力を喰わない代わりに精密な微小電流のコントロ-ルを要求される役どころなので家庭用電源と隔絶したリチウムイオン電気サーバーを配置するのは実に理に適っている。しかも両者にそれぞれサーバー1台(計2台)を配するという豪華版だから、その“こだわり”には心から恐れ入リました(笑)。

この際なのでネットでソニー製のサーバーの主な諸元をググってみた。

☆ 容量は300W/h

☆ 充電時間は約6時間でバッテリ-残量は4段階に分かれたランプで確認できる

☆ BDレコーダー(50W)の場合、およそ5時間連続で使用できる

プリアンプやCDプレイヤーなどは、たかだか50W程度の消費電力だろうから、5時間程度はぶっ続けで使用できる計算で通常の使用範囲としてはこれで十分だろう。

リチウムイオン電池の性能向上は、震災時の予備電源やハイブリッド車用としてますます必要性が高まっており、関係各社が“しのぎ”を削っている技術分野だが、とうとう本格的に家庭用として使える時代になったようだ。

つい先日(6月20日)もボッシュ(ドイツ)と日本のGSユアサ、三菱商事が次世代リチウムイオン電池の取り組みに向けて国際的な提携を発表したばかり。

将来、「オーディオ機器の電源はすべてリチウムイオン電池に」の時代がやってくる可能性が高い。省エネ効果もありそうだし、いずれ遠くない将来に予想される東南海地震のときにも活躍が期待できる。

さて、蓄電池の性能向上は別として、一番の興味はどのくらい音質向上に効果があるのだろうかというわけで、いろんなCDを拝聴させてもらった。Yさん宅の従来の音はすでに3回ほど試聴させてもらっているので熟知している。

いやあ、これは素晴らしい!

アキュフェーズの製品にケチをつける気は毛頭ないし、それぞれ各人の好みだから良いとか悪いとかの話ではないが、これまで同社の機器については「機械的な電気特性は非の打ちどころがないが、どこか冷たくて血が通っていない音」という個人的な印象をどうしても拭い切れなかった。

そもそも日頃から電気特性が数段劣る真空管アンプを愛用しているので、これは自分の聴感上の「偏見」というものだろうが、今回聴いた音はそういう印象を完全に吹き飛ばすような潤いと艶やかさがあった。

「アキュフェーズらしさとはいったい何?」

到底、自分に判断する資格があるとは思えないが、これが本来の音だとしたら、これからアキュフェーズファンに“宗旨替え”してもいいくらい(笑)。

これだけ効果があるのなら、自分もリチウムイオン電池を考えてみたいが、このソニー製は使用中は充電がきかないのがちょっと残念。そもそも技術的に可能かどうかもよく分からないが、将来、その辺が解決されれば「買い」!

おっと、一番関心事の値段を忘れていた。1台あたり定価15万円のところを12万円で購入されたとのことだった。

どうやら、これが一番のネックになりそうで・・・。

去る12日に4か所の図書館から借りてきた25冊の本の返却期限があと1週間後に迫ってきた。現在11冊を読了したが、もっとピッチを上げねば。

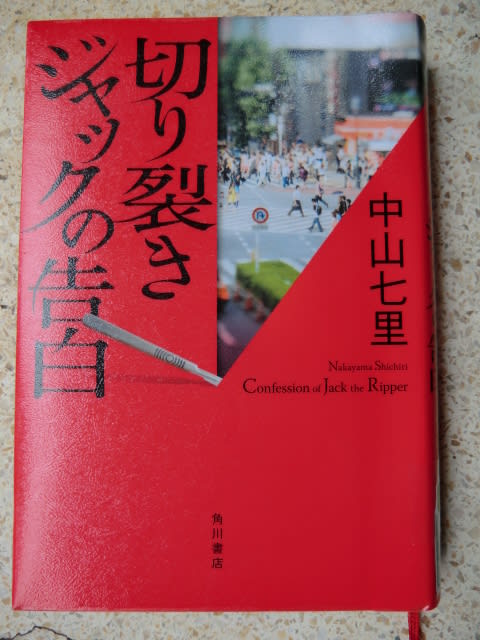

先週の14日からの福岡行きにも片道2時間の電車の中で読もうと、本命の1冊を携行した。それは「切り裂きジャックの告白」(平成25年4月30日:中山 七里)

いやあ、久しぶりに上質のミステリーを読ませてもらった。行きの電車の時間内では読み切れなかったので、娘のマンションに着いても、会話もそこそこにずっと読み耽る始末。

娘に「お父さん、久しぶりに会ったのに私とミステリーのいったいどちらが大切なの!」と、淋しい思いをさせてしまったようだ(笑)。

「切り裂きジャック」とはご存知の方も多いと思うが、1888年ロンドンの下町で2か月間にわたって売春婦5人がバラバラにされた猟奇事件の犯人の呼称で、未解決の事件としていまだに犯人像の絞り込みが喧(かまびす)しい。

本書の犯人像もこの猟奇事件をなぞったもので、はじめから終わりまで一気に読ませる力を持っている。ポイントを挙げると、

☆ 事件の猟奇性(3名を殺した上に内臓をすっかり取り去る残虐性)

☆ 読者を惹きつけるテンポの良さとリズム感

☆ 殺人の動機と犯人の意外性、そしてどんでん返し

☆ 臓器移植という社会問題の提起

難を言えば、全体的に人物の造形に薄いところがあるので重量感にやや乏しいこと、後半の畳み込むような盛り上がりにちょっと欠けるといった面もあるが、それは欲張りというものだろう。ミステリーなのでこれ以上の詳述は“ご法度”だが、ご一読されても時間の無駄にはならないことを保証する。

それにしても、「中山七里」(なかやま しちり:1969~)はまだデヴューして日も浅いのになかなかの才能の持ち主。遅咲きのようだが、今後「東野圭吾」と肩を並べる可能性も無きにしも非ず。

花園大学文学部国文科卒という、あまりパッとしない学歴だが、あの川瀬七緒(「よろずのことに気をつけよ」で江戸川乱歩賞受賞)だって文化服装学院卒だから、総じて文才と学歴はあまり関係ないみたいだ。全科目の点数を万遍なく得点できないと一流大学に入れない仕組み(共通一次試験など)が、良きにつけ悪しきにつけこんなところにも表れている(笑)。

さて、そういうわけで早くも福岡滞在1日目で、「切り裂きジャックの告白」を読んでしまい、手持無沙汰になったので、つい娘の書棚に目がいって拝借したのが「真夏の方程式」(2013年5月10日:東野圭吾)。

これがまたメチャ面白い。あまりの出来栄えに、半分程度読みかけた状態のまま「ガリレオ・シリーズ」を娘の書棚からあるだけ借りて別府に持ち帰って読むことにした。

結局、帰りの電車の中で読了した「真夏の方程式」の背表紙にある「紹介文」を引用すると、

「夏休みを玻璃(はり)ヶ浦にある伯母一家経営の旅館で過ごすことになった少年・恭平。一方仕事で訪れた湯川(探偵役)も、その宿に宿泊することになった。翌朝、もう一人の宿泊客が死体で見つかった。その客は元刑事で、かって玻璃ヶ浦に縁のある男を逮捕したことがあったという。これは、事故か、殺人か。湯川が気付いてしまった真相とはー。」

名前の付いた登場人物が何らかの形ですべて事件に絡むという珍しい小説で、それだけに全編にわたってまったく無駄な箇所がない。意味深い伏線が至る所に張ってあり、根っからの悪人が登場しないのも面白い。

子供の自然で素直な目から見た身勝手な大人の世界が浮き彫りにされ、何も知らないままに犯罪の片棒を担がされていたというラストの虚しさが強く印象に残る。

ところで、タイトルの「真夏の方程式」の由来がどうもよく分からない。

真夏の美しい澄み切った海が舞台となっており、夏ならではの遊びが重要な意味を持っているので「真夏」の意味は分かるが、「方程式」の意味が「?」。

こういう時にネットは便利である。それなりの解説があった。

『背表紙の紹介文にもあるように、この小説には柄崎恭平という少年がキーパーソンとして登場してくるわけだが、簡単に言えば、「恭平少年が今後の人生において自らが解決しなければならない課題」というのを「方程式」という言葉で表したと解釈することができます。

それは、最後にガリレオ湯川が「この世界には、現代科学では解けない謎がいくつもある。・・・」と恭平少年に語りかけた言葉からも明らかです。

さて、この恭平少年が抱えることになった「方程式」は何であったのか?それは、なぜ「今後の人生において解決すべき課題」とガリレオ湯川は判断したのか?それを読み解いていくのがこの小説の見どころであろう。」

方程式とは平たく言えば、未知数「X」の解を等式に置き換えて求めることだが、否応なく「殺人事件の真相 = 自分の行為」の関連性に気付いた少年が自己の成長に伴ってどのようにその記憶を消化していくのか、それを未知数「X」になぞらえた方程式ということだろうか?

本書は映画化されて、来たる6月29日公開(全国東宝系)とのことだが、以前の「ダヴィンチ・コード」で懲りていたので、映画を観る前に原作が読めてよかった。と、いってもわざわざ映画館に足を運ぶことはないので後日のテレビ放映で観るときの話。

それはともかく、今回読了した「切り裂きジャックの告白」や「真夏の方程式」といい、いずれも完成度の高い傑作で久しぶりにミステリーを堪能できた。

「競争心理」と言っても、何もブログ・ランキングの順位争いのことではない(笑)。ここでいうのは、オークションの終了間際になって、どうしても競り落としたくなる心理のこと。

まるで習慣のように、いまだにオーディオ機器のオークションとは縁が切れないが、このほど面白い現象を垣間見た。それは6月17日に落札された「VAIC VALVEモノラル・パワーアンプ VV52Bペア」に関する一連の動き。

15年ほど前に発売されたアンプだが、当時欲しくてたまらなかったアンプで、とにかく評判が凄くよかった。今でも当時の記事のコピー(前期型)を保管している。

しかし、ペアで88万円という価格の前にやむなく涙を呑んで、その代わりに、とあるショップにVV52Bシングル・ステレオアンプを作ってもらい、修繕しいしい今日まで愛用してきた。

ところが、この忘れられないセパレート・アンプがオークションに出品されたのを知ったのはつい3週間ほど前のこと。

懐かしい!

出品価格はピタリ30万円。中古専門のリサイクル・ショップの出品だから安心感が漂うが、今のところ手元の使用中の真空管アンプ群で十分間に合っているし、もっと値段が下がると参加してもいいのだが、今の身分ではちょっと敷居が高すぎる。

とりあえず「ウォッチリスト」に登録して追いかけることにしたが、30万円という価格の前に入札者が1件もなしの状況が2クール(1クール=1週間)続いて、出品元もようやく腹を括ったのだろうか、6月10日になって一転、開始価格を一挙に1000円に値下げしての再スタート。

随分、思い切った価格設定で極端に言えば、この場合、入札者が一人で1000円の場合はそのまま1000円で落札となる。これは見物(みもの)!

最終的に落札価格が10万円以下に落ち着きそうなら考えてもいいが、と、俄然色気が出てきてオークションの解説を再度詳細に読んでみると、1台の重さが何と50キロもある。スピーカーならともかく、アンプがこの重さではねえ。

「オーディオ機器の性能は目方に比例する」のは、経験上おおむね正鵠を射ているが、年齢を経るにつれて体力面から機器の重量は切実な問題になる。動かすときにギックリ腰への用心をはじめ、とにかく扱いずらい。

故障したときの発送処理などを考えるだけで億劫になって頭が痛くなる。したがって機器の性能よりも、むしろ軽さなどの扱いやすさの方に次第に魅かれるようになるのは、おそらく同年配の方々には思い当たるはず。

そういうわけで、潔くキッパリ諦めることにして落札当日になっても気にすることなく早めに就寝。しかし、「ウォッチリスト」からの登録は外さずにおいたので、翌日、起き抜けにメールを見たところ「落札直前(22時9分)の入札状況お知らせ」が入っていた。「入札件数26件、価格10万3千円」なり。

まあ、この辺がいいところだろうと、今度は落札終了結果のサイトを覗いたところ、何と落札時刻が22時49分となっていて「入札結果97件、価格29万2千円」。

落札寸前のたった40分の間に凄い「叩き合い」があったみたいで入札、価格ともに3倍もの高騰ぶり!

それにつけても、30万円では2週間以上、買い手がいっさいなかったのに、1000円スタートにしただけで29万2千円もの高値で落札され、ほぼ、出品者の思惑通りになったところが面白い。

オークションの「競争心理」をうまく利用した出品者側の作戦勝ちだが、前述したようにその一方で1000円スタートなので超安値で落札される可能性もあるので、危ない橋を渡った冒険の代償ともいえる。

自分にも経験があるが、落札間際にどうしても欲しい商品が競争状態になったときに平常心を保つのは難しい。「たとえ借金をしてでも絶対に手に入れるぞ」と、我を忘れて異常心理になるのが不思議。賭けごとに、のめり込むのもこういう心境だろうか。

以前の“おおらか”なオークションの時代ならともかく、こうして“鵜の目鷹の目”の、まさに生き馬の目を抜くようなご時世ともなると、つい、うっかりの見逃しはありそうもないので、出品者側にとっては、いきなり高値から出発するよりも安値から出発して参加者の「競争心理」をうまく煽(あお)った方が結果的には得策かもしれない。まあ、対象機器に魅力があっての話だが。

(自分の)これからの残された時間を考え、それにオーディオに興味のない一人娘のことを考え合わせると、いずれオークションなどを利用して手持ちの真空管やもろもろの機器などの処分を考えるタイミングが視野に入らざるを得ないが、今回の事例は大いに参考になった。

先日のブログ「野太い高音」(6月11日付)の中で「ツィーター(高域用ユニット)を、使っていないのにあのようなリアルな高音がどうして出るんだろう?」と、記載していたところ、さっそくオーディオ仲間のMさん(奈良)から、次のようなメールが届いた。

「あれっ、この件はたしか瀬川氏が解説していたはずです。118ページの中段に“高音が7~8キロヘルツ・・”と、あります。矢張り基音が美しくなければ化粧しても駄目と同じようですね。」

詳述してみよう。

「瀬川氏が解説していた」とあるのは、つい最近発刊された「良い音とは、良いスピーカーとは?」~瀬川冬樹著作集~(2013・5・31:ステレオサウンド社)という本のことである。

「瀬川冬樹」さん(故人)といっても、ピンとこない人が大半だろうが、古くからのオーディオマニアにとっては非常に懐かしい方で、当時のオーディオ界で非常に大きな影響力を行使した方である。自分なんぞは、他の評論家の記事は参考程度の扱いだったが、瀬川さんのだけは無条件に鵜呑みにしていたほど。

その理由は「オーディオは音楽を聴くためにある」という、音楽優先の姿勢がはっきりしていたことと、スピーカーを何百種類も聴いたうえでの実体験的な記事、そして「AXIOM80」の愛好家(のちに、JBLに転向)だったこともあり、自分の目指す方向と同じだったことが挙げられる。

何をもってその人のオーディオ・レベルを測る目安とするかは諸説あるところだろうが、「(試聴の)場数を踏んだ量に比例する」ことは、誰も異論を挟む余地はあるまい。

当時、瀬川さんはステレオサウンド誌に持論をいろいろ載せられていたが、こうして一挙にまとめられて再び陽の目を見たことはまことにありがたい。

本書には、マニアにとって極めて有益な示唆が満載されているのでまだ目を通されていない方は是非ご一読をお薦めしたいところで、たとえば、Mさんが指摘された118頁の箇所は重要ポイントなので少し長くなるが引用してみよう。

「コダックのカラーフィルムの染色の良さは世界的に知られている。それは映画の都ハリウッドが育てた色だといってもいい。そのハリウッドがトーキーの発達とともに生み・育てたのがウェストレックスのトーキーサウンドであり、アルテックのA7に代表されるシアタースピーカーである。

世紀の美男・美女が恋を語るスクリーンの裏側から、広い劇場の隅々にまで明瞭でしかも快いサウンドをサーヴィスするために、シアタースピーカーの音質は、人の声の音域に密度をもたせ、伴奏の音楽や効果音の現実感を損なわないぎりぎりの範囲までむしろ周波数帯域を狭めて作られている。

大きなパワーで鳴らすことが前提のスピーカーの場合に、低域をことさら強調したり帯域を延ばしたりすれば恋の囁きもトンネルで吠える化け物になってしまうし、低音域のノイズも不快になる。高音もことさら延ばしたり強調すればサウンドトラックの雑音や歪が耳障りになる。

こうしたスピーカ-が生まれたのは、1930年代で、その頃のレコードや蓄音機の性能からみればトーキーのシステムはワイドレンジであり、高忠実度であった。けれど現在の高忠実度の基準からみればシアタースピーカーはもはや広帯域とは決して言えない。

しかしこのことから逆に、音楽や人の声を快く美しく聴かせるためには、決して広い周波数レンジが必要なのではないということを知っておくことは無駄ではない。低音が80ヘルツ、高音が7~8キロヘルツ、この程度の帯域を本当に質の良い音で鳴らすことが出来れば人間の耳はそれを本当に良い音だと感じることが出来るのである。」

周波数レンジを拡大することは決して悪いことではないが、それはMさんの言のように「基音」(80~8キロヘルツ)がしっかりしているのが大前提となっての話。つまり、80ヘルツ以下の低音と、8キロヘルツ以上の高音は「おまけ」と考えれば、実に視界がすっきりする(笑)。先日のブログ「野太い高音」の中で述べたかった趣旨も実はこういうことだったのかと思い至った。

ところで、この抜粋部分だけをとってみても瀬川さんと他のオーディオ評論家との違いがお分かりいただけるのではなかろうか?

両者の比較という意味で、ふと、小林秀雄さん(文芸評論家)の著作「西行」(1942年発表)の一節を思い出してしまった。

古今東西を代表する和歌の名手と謳われた西行法師(平安末期:1118~1190)に関する著述である。

「心なき 身にも哀れは 知られけり 鴫(しぎ)立つ沢の 秋の夕暮」(西行法師)

「見渡せば 花も紅葉も なかりけり 浦の苦屋(とまや)の 秋の夕ぐれ」(藤原定家)

「新古今和歌集で、この二つの和歌が肩を並べているのを見ると、詩人の傍で、美食家がああでもない、こうでもないと言っているように見える」とある。

オーディオの世界も同じことで、評論家やマニアも含めて「オーディオ人種」はどうやら「詩人と美食家」という両極端の間に位置しているように思えてきた。

西行法師のような非の打ちどころのない詩人に成るのは無理としても、頭でっかちの「美食家」だけには偏りたくないものだが、はたして?

14日(金)~16日(日)にかけて福岡に行ってきた。

☆ 「福岡ソフトバンク~巨人戦」の観戦

一番の目的は「15日(土)開催(ヤフオクドーム)の「福岡ソフトバンク~巨人」戦(18時~ )の観戦で、福岡在住の娘が仕事の関係でチケットが手に入ったので招待してくれたもの。人気球団の巨人が九州まで足を延ばすのは、日本シリーズ以外はこの機会しかない。

家内は大の巨人ファンなので大喜びだが、自分は巨人が勝っても負けてもどうってことはないが、留守の間、食事の支度が面倒なので仕方なく従いていくことにした。

まあ、野球観戦はそれほど嫌いでもないし、交流戦優勝のソフトバンクとペナントレースで首位を走る巨人の戦いぶりには少しばかり興味を惹かれたのもある。これでヤフオクドームは3回目。ここの外野フェンスは高いうえに東京ドームよりも広く感じるのでなかなかホームランが出にくい球場だが、事実、この日も一発が出なかった。

1塁側ベンチの内野席からのショットが上記の画像だが、試合の方は菅野の好投で巨人が「6対1」と圧倒的な勝利を収めたので家内は大喜び。しかし初回から点差が開いたせいで緊張感に欠ける試合内容で物足りなかったが、グランド全体が一望のもとに見渡せるし、照明に映えるグリーンの美しさは格別でまるで一連の美しい絵巻物をみているようだった。

ただし、テレビ観戦でお馴染みのリプレイが見られないし、それに当然のことだが選手たちの表情や“しぐさ”の大写しがないので、広いグランドを血が通ってない無個性の人間が単に機械的に動き回っている印象を受けた。改めて勝負の世界における人間の表情や動作の細かい観察の重要性に思いが走った。

というわけで、テレビ観戦も捨てたものではないことを改めて認識。

なお、このたびの「飛ぶボール」問題についての「日本プロ野球機構」の対応はお粗末だった。最高責任者(加藤良三:元駐米大使)が、「知らないまま」に事務局長が独走しメーカーのミズノと協議してボールを改造し反発係数を上げていたそうだ。

「部下の不始末は上司の私の責任です」というのが社会の常識なのに、このコミッショナーは「聞いてなかった」と、責任逃れをするのだから、外務省の最高ポストを勤め上げた人物とは到底思えない。

ボールの反発係数は選手にとって、とりわけ投手にとっては死活問題なので関係者が寄り集まって慎重に協議すべき問題だと思う。「飛ぶボール」になると、バットの芯に当てなくても、腕力次第でホームランになる確率が高まるそうで、今年はやけに腕っ節の強い外人選手が活躍すると思っていた。

まあ、大味の野球が好きという人もいるかもしれないが。

☆ 中古のCDをゲット

試合観戦の前に久しぶりの福岡なので、娘に案内してもらって中心街の「天神」にある大きな中古CDショップに立ち寄った。ちなみにひところに比べて天神の人波が随分淋しいので娘に問い合わせたところ、近年は博多駅周辺に相次いで大型アミューズメント施設ができて、この方面が凄い吸引力を発揮しているとのことで、ようやく適正規模になって実に歩きやすい。

手に入れたのは「ベスト・オブ・デューク・エリントン」と「かれん」(米良美一)の2枚。

前者についてだが、ジャズは滅多に聴かないものの、かねてから大御所デューク・エリントンのCDを1枚ぐらいは持っておくべきだの思いから意識的に探して見つけたもの。定価1000円が1/2の500円。

後者の米良美一は、オーディオ仲間のKさんから紹介してもらった「日本歌曲集」が今では“れっき”とした愛聴盤になっているので、柳の下の二匹目のどじょうを狙って購入したもので、これは定価3059円のところを500円。

安い!

16日の午後に帰宅したので、さっそく試聴したところ、「かれん」(12曲収録)は期待どおりで「日本歌曲集」に負けず劣らずの名録音・名歌唱でしばし聴き惚れた。

「デューク・エリントン」(7曲収録)も、すべてライブとモノラル録音で下手にビット数をいじっていないだけ、当時の雰囲気がよく伝わってくる。

今回の小旅行では野球観戦以上の収穫だった(笑)。

前回のブログに記載したように、12日(水)に借りてきた25冊の本を貸出期限内に返そうと、読書のピッチを上げることにして、昨日は朝から没頭した結果、幸先よく3冊を読破した。

はじめに手に取ったのが「サスペンダーの独り言」(矢次 敏)。

出版社の社長さんのエッセイだが、いきなり冒頭の「櫻を待つ」に惹き込まれた。一部を抜き書きすると、

「3月10日は、若くして逝った当社の先代社長の命日である。特にソメイヨシノをこよなく愛していた彼は、この花がほころぶのを待つことなく、急逝した。

私は毎年、この日を「櫻待忌」と勝手に名付けて、独りひそかに供養をしている。といっても、墓参をするわけでもなければ、香を焚いているわけでもない。

ただ深夜、自分の部屋でJ・コルトレーンのCDの演奏を聴きながら酒を飲んでいるだけである。コルトレーンのサックスは、彼と私の共通の憧れでもあった。

その、豊かだが哀切極まりない響きが駆け巡るとき、“樹齢のはかないソメイヨシノではなく、日本古来の山櫻花の方を愛していれば、彼ももっと長生きしていただろうに”などと、まったく理屈に合わない想いが浮かんだりするのである。」

たまたま手に取った本の著者が「音楽好き」だと、何だか思わぬ拾い物をしたような気分になるのはいつものことだが、こういう文章を読むと、無性にコルトレーンが聴きたくなる。

彼のCDはどのくらい持ってるんだろう?

「バラード」、「クレッセント」、「ブルー・トレイン」、「ソウル・トレーン」、「J・コルトレーン&J・ハートマン」の5枚。ほかに、チームの一員として参加したマイルスの「カインド・オブ・ブルー」などもある。

ジャズのいいところは本を読みながら聴けることである。ただし、これはあくまでも自分の場合に限っての話。(クラシックだと、特に追悼の音楽になる「レクイエム」(鎮魂歌)などは、モーツァルトやフォーレの作品が有名だが、絶対に“ながら聴き”は無理。)

そういうわけで、昨日はコルトレーンを聴きながらの読書になってしまった。ジャズは滅多に聴かないので丁度いい機会。通して聴いた結果、一番気に入ったのは「バラード」だった。

門外漢があれこれ言っても仕方がないので、「アマゾン」のレヴューを引用させてもらおう。

「一般にジョン・コルトレーンというと、激しくブロウする姿をイメージする人も多いだろうが、その一方で情感豊かなバラード演奏にも真価を発揮した。優れたジャズマンはみなブルースとバラードの名手であり、コルトレーンも例外ではなかった。

バラードを演奏するときのコルトレーンは、シンプル&ストレートにメロディを歌いあげる。シーツ・オブ・サウンドもフェイクもご法度だ。要するに歌手になったつもりで、サックスで歌っているのだ。コルトレーンにとってバラードの演奏は、常に前進することを自らに課した壮絶な戦いの日々のなかで、一瞬その強迫観念から解放される、いわばつかの間の戦士の休息だったようだ。

聴く側にとってもそれは同様で、バラードを演奏するコルトレーンに接していると心が和む。その意味では、最高のヒーリングミュージックといえる。だから本作は、コルトレーンの数多いアルバムのなかで、いつの時代にもファンから支持される人気ナンバー1作品なのである。これぞコルトレーンバラードの極致だ。」

ごもっとも!

さて、ほかの読了した2冊についてだが、

まず「月光蝶」(月原渉)。

横須賀基地内で起きた美人女子将校(アメリカ人)の惨殺事件の謎解きミステリーだが、中盤まではぐいぐい読者を惹き込んで読ませるものの惜しいことに後半がちょっと弱い。

犯人の動機が薄弱だし、トリックにも無理がある。著者の作品では「太陽が死んだ夜」の方がずっと面白かった。次作に期待。

「残夢整理」~昭和の青春~(多田富雄)。

東大医学部教授、免疫学の世界的権威という肩書からは想像もできない内容だった。とにかく、金銭にだらしがなかったり、女性とみれば手当たり次第に手を出す友人たちとの深い交流が昭和の青春時代から老年に至るまで描かれる。

本書の“あとがき”にこうあった。

「この回想記のいずれも昭和を生きた人間のことを思い出したものである。それは紛れもない昭和人の生き様である。私の身近にあった異なった昭和の断片である。それを私は必死になって思い出した。一行書くにも、ひどく長い時間死者と対話したこともある。

この短編を書いている最後の段階で、私は癌の転移による病的鎖骨骨折で、唯一動かすことが出来た左手がついに使えなくなった。鎖骨を折ったことは、筆を折ることだった。書くことはもうできない。まるで終止符を打つようにやってきた執筆停止命令に、もううろたえることもなかった。いまは静かに彼らの時間の訪れを待てばいい。昭和を思い出したとことは、消えてゆく自分の時間を思い出すことでもあった。平成22年2月18日。多田富雄」

人生のおよそ2/3を占める昭和の時代。いささか“遠くなりにけり”だが他人(ひと)ごとではないなあ!

昨日の12日(水)は梅雨の真っ最中なのに朝から雲一つない青空が広がる絶好の晴れ日和。こういう日を「梅雨の谷間」というのかな。

家に閉じこもっているのはもったいない気がしてきて馴染みの図書館巡りをしようと、朝食後、すぐに4か所の図書館から借りていた本をそれぞれバッグに入れて出発準備完了。

午前中にすべて済ませてしまうため、9時の開館を目安に家を飛び出したのが8時30分。自分の場合、借りる本を大きく分けると新聞の書評などでチェックしておいたものと、行き当たりばったりのざっとした立ち読みで面白そうと思ったものの2種類なので、それほど手間がかからず、およそ3時間程度みておけば十分のはず。

まずは、隣町のH図書館が最初で貸出限度いっぱいの5冊を借りた。

中山七里(以下、敬称略)の本が2冊。音楽ミステリーの著作が多く、「さよならドビュッシー」が第8回「このミステリーがすごい!」で、大賞を受賞し2010年にデビューした期待の新進作家。この本はミステリー好きの娘が「面白い」といって先日貸してくれた。

「切り裂きジャックの告白」(2013.4.30)は早くも「本年度ミステリー・ベスト1の呼び声が高い」との宣伝文句を記憶していたので、借りられてよかった。この図書館は来るたびにいつも話題作が手に入る穴場的存在で非常に重宝している。

「闇の奥」(:2010.4.10)は毎日新聞の書評で「これほど面白い小説はめったにない」と、あったので以前からチェックしておいた本。著者の辻原 登は1990年に芥川賞を受賞している。

逢坂 剛の「大迷走」(2013.3.30)は新刊で警察小説。

次に地元のB図書館へ足を延ばす。

このB図書館は新刊書に限っての貸出制限がないので、5冊すべてが“まっさら”で気持ちがいい。

「クラシックの愉しみ」(2013.3.10)は名指揮者、名歌手、名演奏家たちを31節に分けて記しているが、これまでの経験で音楽評論家と称する人と好みが一致することが滅多にないので参考資料として読む程度。ちなみに著者の「横溝亮一」は年期の入ったベテラン評論家だが、あの有名なミステリー作家「横溝正史」(「八墓村」などの著作がある)の長男である。

「内臓とこころ」(2013.3.20)は伝説的な名著とされているもので、このほど再刊されたばかり。著者の三木成夫(故人)は東大医学部卒の解剖学者。人体の不思議について専門家の薀蓄にしばし付き合うのも悪くはあるまい。

「月光蝶」~NCIS特別捜査官~(月原渉:2013.4.20)と、「福家警部補の再訪」(2009.5)はともにミステリー。

「芥川賞物語」(2013.2.20)は、第1回から147回までの芥川賞にまつわる選考経過を詳しく綴ったもの。小説家志望にとって最高の勲章とされる「芥川賞」を受賞しながら、その後まったく鳴かず飛ばずの作家と、着実に話題作を出していく作家に分けられるようだが、どこがどう違うのかその一端でも分かると面白い。

このB図書館は駐車場がないので路上に車を停めたまま、バタバタと済ませて、次は一路南下して一番遠いO市の図書館へ。

ミステリ-が2冊、エッセイが1冊、学術系が2冊の計5冊。

「大いなる眠り」はチャンドラーの名作でずっと昔に一度読んでいるが、村上春樹の新訳なので再読することにした。

「日本の選択」(2012.12)は重要な岐路に差し掛かってもこれまで先送りばかりしてきた日本が胸突き八丁で選択を迫られている課題にどう対応するか、例によって「池上彰」の歯切れのいい展開に期待。

「領土問題は強硬に?穏便に?」「これからの社会保障は高齢者重視?次世代重視?」「日本維新の会に投票する?しない?」といった具合。

「学力と階層」(2012.8)は教育の専門家が現代の教育が抱える課題に正面から取り組んだ本。

今や東大の合格者の大半がお金持ちの子弟というから、「本当に義務教育の機会は平等に保たれているのだろうか?」という視点がますます欠かせない。生まれてくる子供は親を選べないのだ。チャンスが平等に与えられない社会になると、犯罪などの社会不安は言うに及ばず、そのうちテロが起きますぞ!

「階層で学力が決まるのか、学力が階層をつくるのか」「学歴主義から学習資本主義社会へ」など、実例を交えて興味あるテーマが展開されていて、これから子育てする方や現在、真っ最中の親御さんは必読の書だろう。

次に向かったのが最終目的地の県立図書館。ここは10冊借りられるし、ネットで検索して借りられる本をある程度特定しているので、大本命の図書館である。

「臨床瑣(さ)談」「続 臨床瑣(さ)談」は、お医者さん(京大医学部卒)の「とっておきの健康法」が腹蔵なく綴られているという書評を読んでいたのでかねてから狙っていた本。

ざっと、例を二つほど挙げると次のとおり。

「朝早く目覚めてしまう人は、床に就くときに“今日は7時まで眠っていてもいいよ”と自分に告げるとよい。口に出して言っても、心の中でつぶやいてもいい。どちらが効くかは人によりけり。人には時刻の体内時計があることが最近分かっている。それに言い聞かせている。“していいよ”と許容をするのがミソだ。時刻の体内時計は気の毒に何時までに“起きなければならぬ”と命ぜられることしかされてこなかったはずだ」

「健康食品について私が使うのはプロポリスと乳酸菌と漢方薬だ。(この三つは具体的にメーカー名や薬の種類を挙げてある。)漢方薬の場合、体質に合うかどうかは診察で候補を3つぐらい絞って、後は患者の舌の上に少量乗せて、とても飲めたものではないか、それともほろ苦い中にもどこか甘味があって合うっていう感じがするかを訊く。これは官能試験という究極のテストだ。動物の味覚は食物の毒を見分け、薬になるものを選べる。我々にもその能力が多少残っている。」

とにかく、健康対策の本はいつも興味の的。熟読玩味して少しでも長生きし、「いい音楽をいい音」で聴く、そしてシステムに投資した資金を少しでも回収したような気分に浸らなければいけない(笑)。

他の8冊もそれぞれいわくつきの本ばかりで書きたいことは山ほどあるが、紙数も尽きた(?)ようなので、題名だけ挙げてこの辺で打ち切ろう。

「残夢整理」(多田富雄)、「渡りの足跡」(梨木香歩)、「縦に書け!」(石川九楊)、「雉猫心中」(井上荒野)、「仮釈放」(吉村昭)、「科学以前の心」(中谷宇吉郎著、福岡伸一編)、「戦後変革派・山田風太郎」(谷口基)、「父、断章」(辻原登)

とにかく、この日は近年稀にみる面白そうな本ばかり収穫できた日だったが、貸出期限の2週間以内に25冊全部読めるかどうかとなるとちょっぴり不安。

ま、少しぐらい遅れてもいっか!?

タイトルに使っている「野太い」という形容詞は、広辞苑によると「はなはだ横着である、大胆である、図太い」とある。

オーディオマニアにとって、「高音」とは一般的に繊細かつ微妙な音場の雰囲気を醸し出す役割を担っており、「野太い高音」と表現するのが適当でないことは十分承知しているが、先日聴かせてもらった「SPレコード試聴会」(5月25日開催)の高音域の鳴り方を表現するとなると、こういう形容しか思いつかない。

それも気に入らない音ならすぐに忘れてしまうのだが、2週間ほど経ってもいまだに強力に印象に残っているところをみると、おそらく自分好みの音なのだろう。

この試聴会の模様については先日のブログで「“失ったもの”と“得たもの”」「実在感のある音」の2回にわたって登載したが、爾来「ツィーター(高域用ユニット)を、使っていないのにあのようなリアルな高音がどうして出るんだろう?」と、折にふれ自問自答する毎日。

そもそも「ツィーターの役割っていったい何?」

曲りなりにもオーディオを40年以上やってきて、いまだにこういう初歩的な疑問に囚われるのだから、自分なんぞはまったく大したことはない(苦笑)。

結局、いつものように「下手の考え休むに似たり」で、手っ取り早く我が家のシステムで実験してみることにした。

もともと、以前から再生レンジを高域方向に広げるとたしかに“いい面”もあるものの、一方では全体的に音が薄くなる印象も抱いていたので丁度いい機会。まあ、聴感覚の分野なので個人差もあることをお断りしておこう。

実験の概要を記す前に前提として、ここで「周波数帯域の分類」(「エレクトロニクス講座・応用編1」)を明確にしておくほうが分かりやすい。

「最低音域=30~60ヘルツ」、「低音域=60~100ヘルツ」、「中低音域=100~200ヘルツ」、「中音域=200~500ヘルツ」、「中高音域=500~1000ヘルツ」、「高音低域=1000~2000ヘルツ」、「高音域=2000~4000ヘルツ」、「高音高域=4000~8000ヘルツ」、「最高音域=8000~16000ヘルツ」

以上、9つの帯域に細かく分けてあるが、この分類は数値で明確に区分できるわけではなく、おおよその目安でそれぞれ両隣の帯域と重なる部分があるのは言うまでもない。

まあ、大雑把な分け方となると「低音域=30~200ヘルツ」、「中音域=200~1000ヘルツ」、「高音域=1000~16000ヘルツ」といったところ。こうしてみると人間の耳にとって一番敏感かつ重要な帯域は「中音域」にあると言える。

ちなみに、我が家の2つのシステムは低音用ユニットと中音用ユニットを200ヘルツ付近でクロスさせているが、タンノイさんの2ウェイ同軸ユニットではクロス周波数を1000ヘルツにしてある。非常にデリケートな「中音域」で違うユニット同士を混ぜ合わせて音を濁らせない配慮をしているのが伺える。

さて、こういう帯域区分を踏まえて野太い「高音」を出すための対策だが、どうやら「中音域」から「高音高域」にかけての音の密度にポイントがありそうなので、今回の実験ではとりあえず「高音高域」部分に主眼を置くことにした。

(実験の)趣旨は以上のとおりだが、前回のブログで登載した「テスト盤の種類はオーディオレベルの証し?」の後段で記載したように「AXIOM80」システムに加えていたJBL075ツィーターを外して、「LE85」(中域用ドライバー)を裸の状態でプラスしたのもその一環だが、今度はJBLの3ウェイシステムにも応用してみることにした。

先ず、JBL375のハイカット用のコイルを外す。それに応じてJBL075ツィーターのローカット用のコンデンサーを入れ替えて、周波数帯域の下限を9000ヘルツ前後から16000ヘルツ前後へと引き上げる。

大雑把な説明で専門外の人にはサッパリ分からないだろうが、“くどい”説明は嫌われるだろうから、このくらいにしておこう。

画像左側がこれまで075ツィーターのSPコードに挿入していたローカット用のオイル・コンデンサー(ウェスタン製、ブラック仕様)、右側が375中域用ドライバーのSPコードに挿入していたハイカット用のコイル。

これで375の帯域が天井知らずになって、きっと伸び伸びと鳴ってくれるに違いない。

ちなみに「375」はメーカー仕様のオリジナル・ネットワークではハイカットを7000ヘルツ程度にしているはずで、そもそも10.2センチ口径のダイアフラムではそれ以上の帯域を持たせるのは好ましくないが、我が家の375はJBL純正の2441用のダイアフラム(ダイアモンドカット)が入っており、低音域はあまり出ない代わりに高音域は比較的伸びるとされているので好都合だった。

さあ、これで胸をワクワクさせながら試聴してみると・・・。自画自賛は“はしたない”ので、やめておこう(笑)。

ちなみに、この変更以後に我が家にオーディオ仲間が大分から3名、地元別府から2名、それぞれ試聴にお見えになったが、いずれも好評で「以前よりもずっと自然で聴きやすくなった!」との評価だった。

まあ、他家の音を聴いて「この音はおかしい」なんて、面と向かって言う人もおるまいが、野太い「高音」に1歩近づけたことはたしかだろう。

先日のこと、オーディオ仲間のKさんがいみじくも仰るのには「システムの一部をいじったり、真空管やアンプの交換をしたときには自分が気に入ったテスト盤を試聴しますが、どういう盤を使うかでその人のおおよそのレベルが分かりますね。」

レベル云々は別にして、テスト盤の種類はたしかにその人の好む音楽や音の傾向を推し量る重要な尺度の一つといえるだろう。

自分が現在使用しているテスト盤はわざわざ披露するほどの代物ではないが、仲間たちとの交流の中で新盤が増えたりと旧盤が消えていったりしてなかなか変化に富んでいるものの今のところ不動のメンバーとして愛用しているのが次のCD群。

☆ 「サキソフォン・コロッサス」(ソニー・ロリンズ)

言わずと知れたジャズの名盤。1曲目の「セント・トーマス」の厚みのあるシンバルの音がシステムの高音域のテストに持って来いなので、もう20年以上も愛用している。ビクターの「XRCD」盤は録音レベルがメチャ低いのでシステム泣かせのところがあり、改めて「DSDマスタリング」盤を買い直したが、それでもわずかに向上した程度。モノラル盤なので位相のチェックにも重宝している。

☆ 「日本歌曲集」(米良美一)

「日本歌曲」といえば鮫島有美子さんの歌唱が有名で、もはや定番と言ってもいい存在だが、3か月ほど前に知った米良美一さんのカウンターテナーの声の伸びは女性(ソプラノ)では出しきれないところがあってテスト盤にはもってこいの存在。「日本歌曲」は以前から好きで、14枚組の全集で島田祐子さんが唄った「花の街」や「芭蕉布」を愛聴してきたが、米良さんによって改めて「日本歌曲」の良さを見直した。また、歌唱のときの息遣いのリアルさも大切なテスト項目の一つとなっている。

☆ 「ワルキューレ」(ワーグナー作曲、ショルティ指揮)

ワーグナーといえばどっしりと大地に根を生やしたような低弦楽器のうねるような響きと大きなスケール感が出てこないと、鑑賞できない音楽といっていい。それに冒頭のティンパニーの連打は低音域の分解能を推し量るテスト項目のひとつ。システム泣かせの1枚でいまだにこのCDを聴くたびに悩まされている。

☆ 「ピアノ・ソナタ」(モーツァルト作曲、グールド演奏)

自分にとって最高の音楽とは何かと問われれば、「それはグールドが演奏するモーツァルトのピアノ・ソナタです」と即座に回答できるほど、いつも心の準備が出来ている。モーツァルトの天才とグールドの天才がぶつかり合った空前絶後の音楽はまったく他の演奏者を寄せ付けない。「システムの存在をすっかり忘れて、ただひたすら音楽に没入できるかどうか」がテスト盤としての存在意義だが、システムのテストをするのに、それを忘れられるかなんて何だかおかしな話(笑)。

☆ 「ヴァイオリン協奏曲」(モーツァルト作曲、パールマン演奏、レヴァイン指揮)

モーツァルトのヴァイオリン協奏曲といえば、これまでグリュミオー(コリン・デーヴィス指揮)をずっと愛聴してきたが如何せん1961年のアナログ録音をデジタル化したものなので、録音が今一つだったが、4か月ほど前に購入した「モーツァルト全集」(55枚組)の中に収められたこの曲は演奏といい、録音といい非の打ちどころのないもので、今やすっかり愛聴盤のひとつになった。ヴァイオリンの音色がどのくらい艶やかに鳴ってくるかがテスト項目の一つ。

さて、オーディオの話だが昨日(8日)は少し思うところがあって朝起き抜けに「AXIOM80」システムの一部をいじってみた。

「AXIOM80」の上に乗せているJBL075ツィーター(画像左側)を、同じJBLのLE85に変更してみた。通常LE85はホーンを付けるとローカットの500ヘルツまで幅広い周波数を再生できるのだが、この場合はホーンを付けずに裸のままで鳴らして高音域の厚みを狙ってみた。ローカットするコンデンサーは数値0.075μF(マイクロファラッド)のマイカ・コンデンサー。

この値だと「クロスオーバーネットワーク早見表」により、(ローカットの値が)およそ26万ヘルツとなって人間の耳にはまったく聞こえない範囲だがきちんと音が聞えるのが不思議。結局、コンデンサーが単なるボリュームの役割を果しているに過ぎないのだろう。

「AXIOM80」との位相調整を目分量で大雑把に行ったうえで、「サキソフォン・コロッサス」を試聴してみた。LE85用のアンプ(2A3シングル)の電源スイッチをオン・オフしながら 聴いてみると明らかにオンのときに高音域の厚みと華やかさが増しているのが分かった。

全体的な違和感もまったく感じられないのでひとまず成功。しばらくこれで聴いてみてオーディオ仲間にも判定してもらうことにしよう。

昔からのクセで、朝刊を読むときには最下段の週刊誌の広告記事にもひととおり目を通すことにしているが、おそらく、自分ばかりでなく、こういう方は案外多いような気もする。

週刊誌のことだから内容の真偽の程は「?」だが、何かしら興味のある情報がアンテナに引っかかるのを期待してのことで、ときには週刊誌の記事が発端で大騒動になることがあるのでユメユメおろそかに出来ないのもたしか。

5日(水)も「週刊ポスト6月14日号」の広告記事に何気なく目を通していたら、いろんな刺激的な見出しが踊る中で「この国の政治を歪めている弁護士政治家の研究」という小見出しに目が止まった。

弁護士といえば我が国の知的エリートの象徴みたいな存在だし、何といっても資格試験の最高峰とされる司法試験の合格者だから身元の保証は文句なし。書くのも、喋るのも両方達者で頭のいい人ばかりばかりなので、国民から大切な負託を受ける政治家にはもってこいのような気もするが、そこはそれ、頭がいいばかりではうまく世の中を渡れない事例が何ぼでもある。

たとえば、東大(理一)を出ていながらお粗末な世迷言を何度も繰り返して、いっこうに懲りない鳩山由紀夫さんみたいな人もいるから、ペーパーテストだけでは地頭の良し悪しは分からない。

弁護士政治家が「政治を歪めている」とは、いったいどういうことだろうと、興味が湧いたので購入してみることにした。週刊誌をわざわざ買って読むのはいったい何年振りだろう。

6日(木)の午前中、本屋に行くと入り口の目立つ付近に平積みされていた。表紙の写真を撮って掲載してもいいのだが、過激な見出しが多くてこのブログの品位が落ちそうな気がするので止めておくことにした(笑)。

該当の記事は46頁~49頁にかけて記載されていた。

冒頭の部分を抜粋してみると、

「英国には“良き法律家は悪しき隣人なり”という諺がある。何かにつけて、法律で決まっているから、規則だからと形式論理を盾にとって融通の利かない法律家は、隣人にするには窮屈で迷惑だという意味で使われ、法律を振りかざして屁理屈で相手を丸め込む弁護士への強い揶揄も込められている。もともと橋下徹という政治家は・・・・」

というわけで、この記事は橋下さん(日本維新の会:共同代表)の舌禍事件(従軍慰安婦問題)に起因して、この際改めて「弁護士政治家」を考えてみようという趣旨のようで、法曹出身の政治家は、とかく法廷での論理やテクニックに走りたがる、はたしてそういうことで国民の信頼を得られるのか、限界があるのではないかという懸念が通奏低音となっている記事だった。

この記事によると、現在、国会には衆参合わせて約40人の弁護士議員がいるという。出身職業別では国会議員の3大供給源とされる「官僚」「秘書」「地方議員出身者」に次ぐ大派閥。

個別具体的には、自民党の谷垣禎一、高村正彦、稲田朋美(女性:現閣僚→行革相)、森雅子(現閣僚→少子化担当)、公明党の山口代表、民主党の江田五月、枝野幸男、社民党首の福島瑞穂など大物がズラリ。(ちなみに、いつぞやのテレビで「稲田朋美」さんは、女性初の宰相候補として呼び声が高いと言っていた。)

弁護士政治家が増えている現状を自民党のベテラン議員はこう述べる。

「法律に強くて演説も上手だから政治家にふさわしいと有権者に受け入れられやすい」。しかし、本音の理由は「本業があるから落選時に生活の面倒を見なくて済むし、何度も選挙に挑戦できるだけの余裕がある」というから、能力以外の別の要素もあるようだ。

さらに、平野貞夫元参院議員は「弁護士出身者には致命的な欠陥を持つ議員が多い」と、追い打ちをかける。

「議会政治では相手を納得させ、あるいは勝ちを譲っても、幅広い合意を作ることが重要だ。しかし、弁護士議員は法廷のように国会で相手を論破することが目的化している。」

結局、弁護士政治家への見方は元東京地検検事で現在関西大学特任教授の郷原信郎氏の次の意見に集約されるようだ。

「立法府の議員の役割は社会の矛盾に目を向け、矛盾をなくすように新たなルールを作り、法を改正することです。しかし、そういう能力を持った人は弁護士政治家にはほとんでいない。というのも日本の法律家は、法学部の授業や司法研修で学説や判例を理解し、法律を守るコンプライアンスを叩きこまれる。特に弁護士の場合は概して法律の理屈を振りかざすけれども、一般の企業人と比べて社会の実態を知らない。だから議員になっても、現行法を守らせるという発想が強く、法律を変える能力は一般の人よりも乏しい」

以上、例によって週刊誌独特の「為にする」記事で一方的な見方のような気もするが、本質的には弁護士と政治家は求められる役割が正反対のようなので、その辺を弁護士政治家は始めから心して取り組んで欲しいところ。

まあ、要は人物次第ということだろうが。

この週刊誌にはほかにも興味ある記事として「医療最前線レポート」というのもあった。

つい最近、米女優のアンジェリーナ・ジョリー(37歳)が遺伝子検査で「乳がん確率が87%」の結果を受けてアッサリ両乳房を切除したニュースは世界を駆け巡った。

人間の遺伝子の配列情報がすべて解読されたのは2003年。以来、「遺伝子とがん」の関係が次々に明らかになり、遺伝子検査で様々な“がん”、それに加えて認知症のリスクまでもが分かるようになった。しかも遺伝子を調べるために必要なのは少量の血液や口腔粘膜だけという手軽さ。

気になる料金の方は、「認知症」の発症リスク検査が2万円程度、“がん”のリスクを4段階で判定する検査がその範囲に応じて20~50万円程度。

しかし、お金よりも何よりもこういう検査を受けて結果を待つのが怖いので自分なら受けない。4人兄弟の末っ子だが幸い両親をはじめ兄、姉にがんに患った者はいないのも理由の一つ。

しかし、中にはがん家系の人もいたりしてそんな悠長なことを言ってられない方がいることも事実。

つい最近、すい臓がんを患った知人がわざわざ関東まで出かけて「先進医療」(陽子線治療)を受けたが、その治療費がおよそ300万円!

作詞家・作家の「なかにし 礼」がこの治療によって「食道がん」がすっかり消失したので有名だが、がんが転移する前に早期発見→陽子線治療というパターンとして活用するのならこのガン検査も有効に機能するのかもしれない。

しかし、「地獄の沙汰も金次第」みたいな気もするなあ(笑)。

(前回からの続きです)

今回訪問したSさん宅(福岡)の「“こだわり”のオーディオ機器」の紹介を続けよう。前回は世界で2台しかないアンプだったが、今度はスピーカー。

左側が言わずと知れた「AXIOM80」。エンクロージャーとユニットはいずれもオリジナル。

そして、右側がタンノイコーナーヨーク。中に入っているユニットはモニター・シルバーの口径38センチ。

周知のとおり、タンノイのユニットの変遷は「モニターブラック」 → 「モニターシルバー」 → 「モニターレッド」 → 「モニターゴールド」 → 「HPD系」へと続いていく。

最初期のブラックは業務用なので市場に出回っていない。その次のシルバーもモノラル時代の産物なので1本で鳴らされていて、セットで揃えるのはなかなか難しい。聞くところによると国内で20セット程度あるかないかといったところ。

その次のレッドとなるとそれほど珍しくないし、ゴールドはともかくHPD系は掃いて捨てるほどある。我がのユニットもHPD385だが今のところ長期の休養を送ってもらっている。さしたる怪我もないし、まだ十分使えるのでトレードという噂もちらほらあるが、これまでの功労者に対して随分失礼な話(笑)。

ところで、タンノイのユニットの違いによる音の差は非常に大きいとされる。シルバーとレッドの差は、レッドとゴールドの差よりも大きく、このコーナーヨークは2年ほど前にわざわざイギリスから製造年代の違うものをそろえてセットで直輸入されたとのこと。Sさんがそれほどにこだわられるシルバーの音を今回聴けるのは非常にありがたい。

そして3番目のこだわりの製品がプリアンプ。特注品である。

ガラス台の上部に位置して右上部で緑色の光を放っているのが該当物件だが、筐体がステンレスの“くり抜き”だそうでこの図体なのに重さが何と15キロ!製作者が非常に振動防止にこだわる方で、音質に多大の影響を与えるボリューム部分もマークレヴィンソンのLNP-2L(ジャンク品)から抜き取ったものというから驚く。

使ってある真空管はWEの420Aというミニチュア管。

ちなみに「下世話的な話で悪いのですが、このプリアンプはいくらしましたか?」と、お訊ねしたところ「言わない方がいいでしょう」と奥床しいSさん。脇からKさんがおそらく〇〇万円ぐらいでしょうと、口添えされたところ見事に「当たり~」でピッタリ賞!(ちなみに、帰りのクルマの中でKさんの推論の根拠をお聞きして納得した!)

最後の音の入り口部分のCDプレイヤー。

リンとティアックの2台あって、現在はリンを愛用されている。個人的な思いだがレコードプレイヤーをはじめとしてリンの製品には「音楽の良心」がぎっしり詰まっている気がしてならない。

さあ、いよいよ試聴である。

Sさんは自分のようにガサツにボリュームを上げることなく、ひっそりと、しめやかな音で音楽を鑑賞されるタイプである。低音や高音がどうのこうのとかは無縁の世界で、ひたすら「音の佇まい」を重視されて独自の世界を構築される方との思いを改めて抱いた。

こういう音なら24時間ぶっ続けで聴いてもまったく疲れないだろう。

「AXIOM80」は先刻承知の音だったが、新しく聴かせていただいたモニターシルバーはさすがだと思った。品のいい典型的なブリティッシュ・サウンドである。

しかし、聴いているうちに、これはほとんど「AXIOM80」の鳴り方と同じで、少し低音域を膨らませた印象なのがモニターシルバーの音だと気付いた。

Sさんの好みは終始一貫していて「音に対するゆるぎないポリシー」が垣間見えて非常に興味深かった。

次から次に試聴しているうちに3時間ほど経っただろうか、瞬く間という感じだがとうとうお暇する時間が来てしまった。人一倍鋭敏な耳の持ち主のKさんも今日ばかりは心から満足されたご様子だった。

降りそぼる雨の中、自宅に帰り着いたのは17時25分で、「無事到着しました。お世話になりました」とメールを打とうと、パソコンを開けたところSさんから一足先にメールが届いていた。

先日(4月29日)、我が家に試聴に来ていただいたSさんからメールが届いた。Sさんのご自宅は福岡だが、現在、東京に単身赴任中。

「5月末に福岡に帰省する予定です。6月1日(土)は、ずっと在宅していますから試聴にお見えになりませんか。」

毎日が日曜日の自分にとっては、予定がつかない日はないが、ましてやオーディオのこととなると最優先。問題はKさんのご都合である。ちなみに3人の共通項はSPユニット「AXIOM80」の愛好者であること。

すぐに携帯で連絡をとってみると「SさんのPP5/400(真空管)とタンノイのモニター・シルバーを是非一度聴いてみたいと念願していたところです。日程の方は何とかします。」と、一つ返事ですんなり決定。Sさんは「AXIOM80」のほかにタンノイ・コーナー・ヨーク(ユニットはモニター・シルバー)を鳴らしておられる。

待ちに待った当日は梅雨の真っ只中とあって、朝から小雨模様だったが9時過ぎに自宅を出発。福岡県内に入って間もないサービスエリアで、予定どおりKさんと合流。時間があったのでコーヒーを飲みながらしばらくオーディオ談義。

印象に残った話がある。

Kさん曰く「“いい音”と“好きな音”はきちんと分けています。これまで、いろんなところで“いい音”を聴いてきましたが、“いい音だけど、この音は要らん”と即座に捨ててきました。あくまでも本命のスピーカーはAXIOM80だけです。これをうまく鳴らすためにアンプだけは随分欲張ってきました。」

Kさんが12台もの真空管アンプを保有されているのも「AXIOM80をうまく鳴らすため」というのが分かっているので、今さら驚く話ではないが、よく考えてみるとこれは非常に倫理観に富んだ話のような気がしてきた。

「いい音」に出会うたびに見境もなく食いつくのでは身がいくつあっても足りないので、どこかで線引きをしなければいけないのは自明の理。たった一つのスピーカーをずっと大切にする。たとえて言えば、「どんな美人に出会っても自分の奥さんが一番いい」というようなものかな。とかく惚れっぽい誰かさんとは大違い(笑)。

頃合いになったのでサービスエリアを出発し、Kさんのベンツで一路Sさん宅へ。Kさんによると仕事柄、福岡と宮崎を何度も往復されるそうだが、高速でスピードを上げての長時間走行のときに安定性(乗り疲れ)の面で国産車との違いがはっきり出るそうだ。たしかに実感!

福岡市内に入っても想像したほど混んでなくて、予定の13時過ぎが早まって12時40分ぐらいに到着。

福岡の中心部に近いのに閑静な住宅地として知られているところ。Sさん宅は3年ぶりでこれが2度目である。これまでかなりのオーディオマニアを知っているが、Sさんは“こだわり”という点では最上級の部類に入る方である。

とにかく、持ち物が凄くて滅多に手に入らないものばかり!

まずアンプ。

イギリスのBBC放送がらみの技術者だったベテラン(故人)が製作したもので、欧州の真空管アンプコンテストでグランプリをとった逸品。世界で2セットしか存在しておらず、もう1セットは韓国人が保有しているとのこと。

そして、使っている真空管はエジソン・マツダの「PP5/400」。

欧州の名三極管としてWE300Bと並び称されている「PX25」の中でも最高峰とされている真空管である。アンプの重さは1台で30キロ近い。トランスはパートリッジ(イギリス)。

以下、次回へと続く。

このブログで何度も書くようだが10年ほど前と比べて(安くて高性能の)「掘り出し物」が少なくなったオークション。オーディオマニアや営業のプロが「鵜の目鷹の目」で探し回っているので無理もないところ。

それでも「夢よもう一度」となかなか諦めきれず、相変わらずオークションに精を出している悲しい自分。なぜなら、手に入らないまでも好きな製品の大方の相場を知るというメリットもあるから。

今回は、「ウォッチリスト」に登載し、ここ数日ずっと興味を持って追いかけた製品が昨夜(6月2日)終了したので、3点ほどその結果を記載してみよう。

☆ タンノイ・ウェストミンスター

ご覧のとおりユニットがボロボロなのでジャンク品扱いだが、ウェストミンスターがオークションに出品されるのは珍しい。

先ず結果から記すと、入札件数69件、落札価格が551,000円。

タンノイの38センチ口径のユニットは今でも割合簡単に手に入るし、それに我が家のようにJBLの38センチ口径ユニ)ット「D130」などを取り付けて鳴らす手もある。(ただし、クロスさせる周波数とかそれなりの工夫と改造を要する)。

大きいのでかなり場所を取るし、目方も100キロ以上あって扱いづらいけど可能性は果てしなく広がる。

我が家のウェストミンスターを称して、オーディオ仲間のAさんが「まったく、このエンクロージャーはJBLの低域ユニットにはもってこいのバックロードホーンがついてますねえ。これを作るとなると、とても100万円ではききませんよ」と、いつも感心していただくほど。

とにかく、これは非常に安いと思う。絶好のお買い得品で、もし自分が持ってなければ絶対に手に入れたはず。

☆ マッキントッシュC22(復刻)プリアンプ

ベテランのオーディオマニアにとって、プリアンプの名機と並び称される「マランツ7」と「マッキントッシュのC22」。つい先日の「SPレコード試聴会」でこのC22が使用されていたが、あまりの生々しい音に「C22が欲しいなあ」と、大いに食指を動かされたばかりだった。

オーディオ仲間と「プリアンプを替えると、パワーアンプ以上に音が変わるので、こればかりは良質の製品を使わないとね~」と、よく話す。

このC22は復刻版とはいえ、良質の部品を買いそろえてMさん(奈良)にお願いして入れ替えてもらえばオリジナルに近づくかもしれないという思いがあったので10万円以下なら「買い」だと、秘かに闘志を燃やしていたところ早々とオーバーしたので、仕方なく途中から傍観者をきめこんだ。

落札結果は、入札件数76件で最終価格は213,100円。

ウ~ン、ちょっと割高かな?復刻版でこんな額ならオリジナルだといったいどれくらいするんだろうと考えただけで恐ろしくなる。

☆ 「WE300B」9952

周知のとおり、稀代の名管WE300Bは1988年を持って生産が終了したが、あまりに好評だったため1990年代後半から再生産された。たしか、日本では「完実電機」という会社が取り扱っていた記憶がある。

当初、再生産の一報を聞いたとき、これで高騰する「WE300B」の値段に歯止めがかかると個人的に喜んだものだがいつのまにか、その再生産も打ち切られてしまった。いったいあの数年間は何だったのだろう?

後に聞くところによると、管内の真空状態を保つ技術が難しくて故障しやすいという噂が巷にあったようだ。

現代の技術をもってすればオリジナルを上回る300Bなんて軽くできるはずだと思っていたが、当時は現在では使用禁止の放射性物質が用いられていたそうで、そのこと一つをとってみても、もはや十全な再現は不可能。

オールドのWE300Bが高騰するはずである。

さて、この「WE300B 9952」は型番からすると1999年製である。当時のオークションでの価格は7万円前後だったと記憶しているが、今回の落札結果は、入札件数29件、価格は163,000円。

一言でいえば「博打だなあ!」

オークションで購入する真空管は何時寿命が尽きるかもしれないし、保証もないのでほとんど博打に近いものがあるが、とりわけ1990年代製造のWE300Bはその感が強い。

当節は、優秀な300Bの類似品が沢山出回っているのであまりWE(ウェスタン)にこだわるのは「銭失い」のような気もするところ(笑)。