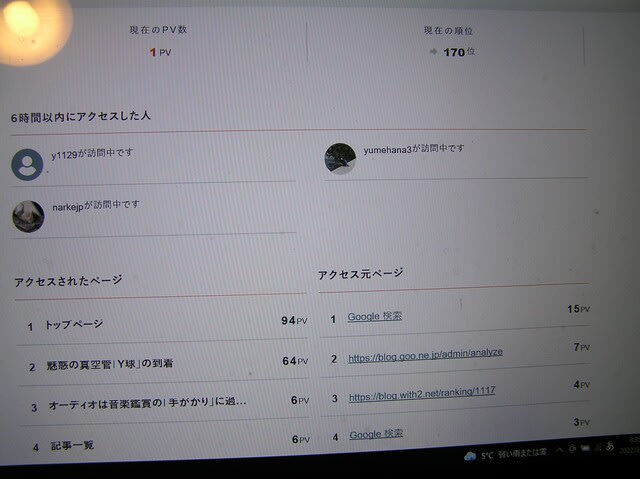

我が家のオーディオにとって「ネット・オークション」は必須のアイテムになっており現有機器の8割くらいは調達している勘定になる。

で、そのオークションに現在使用中の身近な機器が出品されていたりすると、何だか妙な気分になる。

たとえて言えば、売る気はないけど現在の居住地の相場はいくらぐらいするんだろう?という感じ、かな(笑)。

つい最近のこと、UTCのトランス「HA100X」(パーマロイコア)が出品されていた。

我が家の「WE300Bシングル」アンプに登載しているトランス(手前側の左右2個)である。

使っていくうちに次第に劣化していく真空管と違って、トランスの場合は長寿命を誇っているが、いきなり「断線」という致命的で修復不可能の事故がたまに起きる。しかもいっさい予測らしきものがないので始末に悪い

これまで2回ほど苦い経験をしているので、この「HA100X」もスペアとして購入しておくといいんだけど~。だが、現在の入札価格は6万円・・。

北国の真空管博士に相談してみると「途中経過で6万円ですか・・。最終的にはもっと上がるでしょう。スペアで保管しておくにはちょっと高過ぎますね、入力トランスは代替品がいろいろありますので止めといた方がいいです。問題はインターステージトランスです。品薄で困ってます。LS40(UTC)を見かけたら1個でも結構ですからすぐに教えてください」

で、結局このトランスは見送ったわけだが、その落札価格はといえば「77,000円」(ペア)なり。有名クラスの出力管並みのお値段だった。

もしスペアとして狙うなら「1個売り」のケースがお買い得かもしれないと思ったことだった。

次の第2弾は、2週間ほど前に「AXIOM150マークⅡ」(グッドマン:口径30cm)が出品されていた。

我が家では「AXIOM80」を容れている箱の底板に「ドロンコーン」の役割をさせるために据え付けているが、グッドマン・ファンからすれば「もったいない!」の一言だろう。

しかし、「重し」代わりにふさわしい重量級のマグネット、さらには薄くて軽くて振幅しやすいコーン紙となると、該当するのはこのユニットしかない!

で、注目の落札価格(1月19日)は「58,499円」だった。

ちょっと考えさせられたが、我が家の至宝「AXIOM80」のため「人身御供」になってもらうことに変わりはなし、ちょっと可哀そうだけどね(笑)。

次の3番目は、つい先日のブログ「血沸き、肉躍るオーディオ!・・」で、「AXIOM80」の引き合いとして登場したリチャードアレンの「アルニコマグネットタイプ」のユニット(口径20Cm)。

欲しくてたまらなかったユニットなのでこの出品の動きを最初からつぶさに観察していた。

当初は「即決価格=5万円」で出品されていたがず~っと反応なし。

すると、まるでしびれを切らしたかのように、出品者がいきなり「1000円スタート」に切り替えた。

「捨て身の勝負」ときましたか(笑)。

さすがに、これには入札者も反応せざるを得ない。あわよくば低価格で名ユニットを手に入れる可能性が出てきたのだから黙って見過ごす手はないだろう。

さあ、いくらで落札されるのか「高みの見物」だったが、29日(土)の夜の結果はきっかり「5万円」なり!

あれっ、当初の「即決価格」と同じじゃないか!

それなら最初から5万円で即決して落札しておけばいいものを・・。

そして、出品者側にしてみたら「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」で、冒険と度胸の代償ですか。

「オークション心理」って実に不思議なんですよねえ(笑)。

この内容に共感された方は積極的にクリック →