前回のブログのとおり、今年を振り返ってオーディオはさしたる動きはなかったものの、音楽はなかなか見るべきものがあった。

作家の村上春樹さんのエッセイにもあるが「クラシックはバッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、この3人に尽きる。ほかの作曲家にはたして存在価値があるのか」というご高説をちょくちょく見聞する。

そういうときは「オペラというジャンルを忘れてはいませんか」と反論したくなる。

そういう気を起こさせるのも、毎日ネットラジオで「オペラ専門チャンネル」を聴いているからで、一流の歌手たちが感情をこめて朗々と歌い上げる名曲群にぞっこんで早いうちにオペラに親しんでおけばよかったと今ごろになって臍を噛んでいる。(モーツァルトのオペラは別格ですよ)。

クラシックは一度聴いて好きになる曲と、何回も聴いてから好きになる曲と2分されるが、前者の代表例が「マリエッタの歌」(歌劇「死の都」)。

もう3週間近くになるのにいまだにリピートで1時間近く流しっぱなしにするほど飽きが来ない。よほど性に合っているのだろうか。

とうとう病が嵩じてオペラ「死の都」本編(2枚組)を購入してしまった。

こんなに美しいアリアがあるのならきっと素晴らしいオペラに違いないというわけ。

ラインスドルフ指揮の堂々たるオペラである。劇中で聴くと(男女の二重唱になっているが)、やはり格別のものがあって心に沁み入ってくる。これは末永い愛聴盤になりそう。

ついでに、歌手のルネ・フレミングにも興味を覚えて購入したのが「4つの最後の歌」(リヒャルト・シュトラウス)。

クラシック通の「百田尚樹」さんが「ベスト1」に掲げるほどの名曲だが自分も大好き。

手元には、ヤノヴィッツ(カラヤン指揮)、シュワルツコップ、バーバラ・ボニーとソプラノ歌手が目白押しだが、「フレミングはどうかな?」とじっくり聴いてみたところ、これは惜しいことにイマイチかな。

ちょっと声質が軽すぎる感じで、やはりベスト1は「ヤノヴィッツ」に尽きるようで、透徹したゆるぎない歌唱力は今後もこれ以上は望むべくもないと思わせるほどの出来栄え。

次に、オペラ以外では先日のブログで取り上げた「シューベルトの歌曲集~冬の旅~」。そこでは、こういう前置きをしていた。

読書でも音楽でも、そしてオーディオでもおよそ趣味と名がつく世界では微細な点まで他人と「好み」が一致することはまず”ない”というのが自分の見立て。

したがって、他人の意見は「参考にすれどもとらわれず」を堅持しているつもりだが、プロの音楽家が推奨する曲目ばかりは一度聴いてみたいという誘惑にかられてしまう。

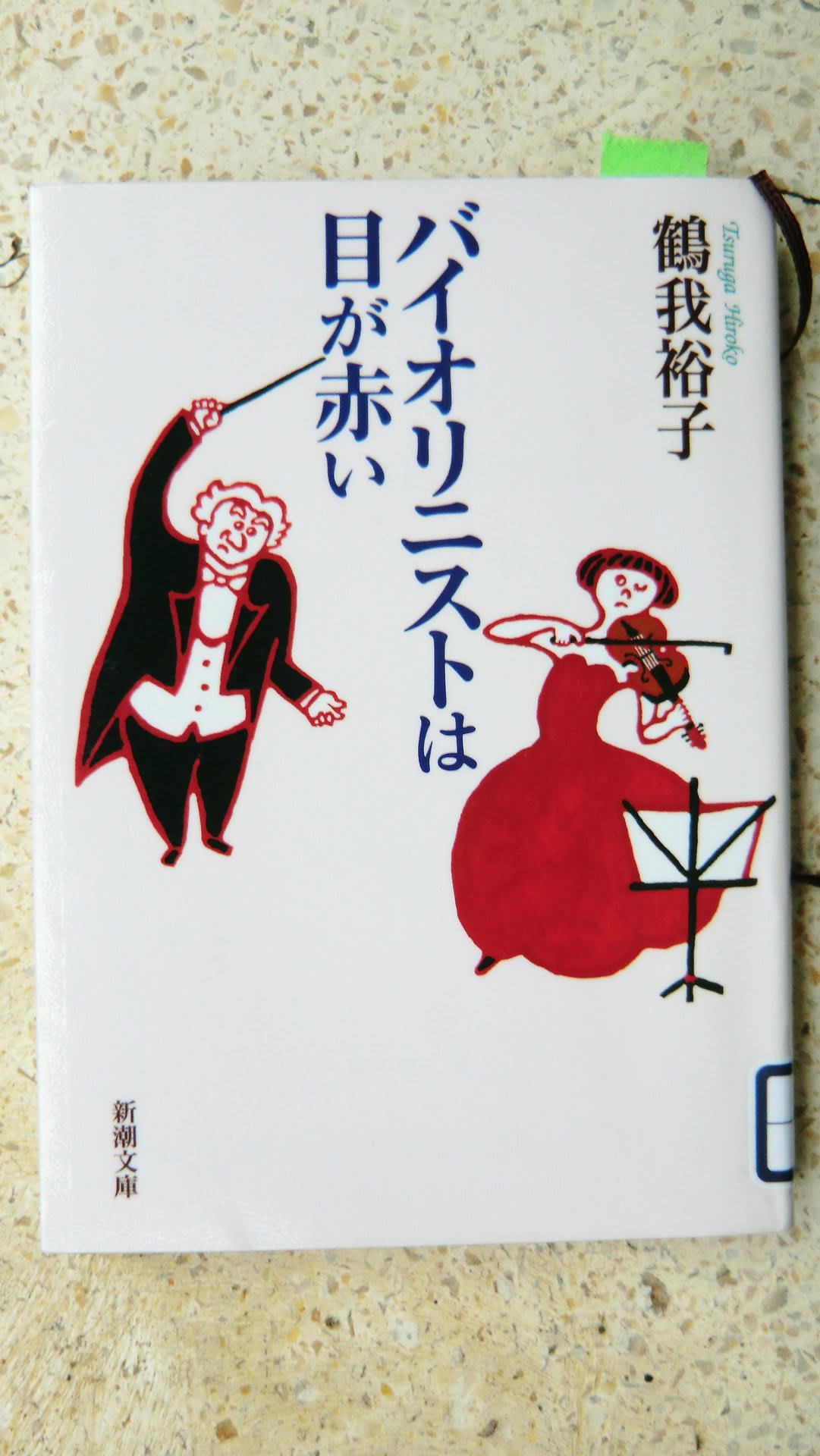

「鶴我裕子」(つるが ひろこ)さんが書かれたエッセイ集「バイオリニストは目が赤い」を読んだときもそうだった。

鶴我さんは福岡県生まれで、東京芸大卒。1975年(昭和35年)にNHK交響楽団に入団され、第一バイオリン奏者を32年間務められた。

この本(新潮文庫)の50頁に、(鶴我さんは)「腹心のレコード」を2枚持っていて、愛聴し始めて20年、雨の日も風の日もこの2枚で心の支えを得ているという行(くだり)があった。

その2枚の内訳とはフィッシャー=ディースカウの「シュトラウス歌曲集」と、もう一枚は「フリッツ・クライスラーの小品集」。

というわけで、このほど執念で手に入れました(笑)。

この曲は「シュトラウス」よりも「ディースカウ」(バリトン)の世界といった方が良さそうで、何度でも聴けば聴くほど味が出てくる感じかな。

さすがにプロの音楽家が愛しそうな曲目だと大いに感心した。

片方の「フリッツ・クライスラー」(10CD)はすでに持っている。

今年のお正月はこれらのCDで「音楽三昧」といきますかね。

それでは、皆様良いお年を~。