クルマで10分ほどの所にお住いのYさんはフルート奏者でありながら大のオーディオ愛好家である。日常的に生の音で鍛えられた耳はなかなか鋭いものがあって、ときどき我が家のシステムを試聴していただいて「ご意見」を参考にさせてもらっている。

久しぶりに先日「お出でになりませんか」と連絡してみると「丁度こちらから連絡しようと思っていたところでした。ハイレゾ音源を手に入れましたのでぜひ実験させてください。」

「それは願ったりかなったりです。どうぞ~」

すぐにお見えになったYさんにひとまず、「フィリップス」のユニットでボーカルを聴いてもらったところ、これが大絶賛。

「この箱に容れてから見違えるほどよくなりましたね。相性がいいんでしょう。これ一つあれば、もうグッドマンは要らないんじゃないですか」

そんなあ・・・!「ブルータス、お前もか」(笑)。

それはさておき、すぐに実験開始。

Yさんによると、購入したオーディオ雑誌にキーワードが記載されており、それをパソコンに打ち込むと192ビットの音源を「USBメモリ」にダウンロード出来る仕組みとのこと。ダウンロードした中の1曲がたまたま所有しているCDの中に収録されており「192ビット」と「CD」(44.1ビット)の両方の音源の聴き比べができるというわけ。

さあ、我が家のシステムで「ハイレゾ」 VS 「CD」の一騎打ちだ。

まず「ハイレゾ」を聴くシステムは次のとおり。

マランツのDAコンバーター「DA11-S1」(USB端子付き) → パワーアンプ「71Aプッシュプル」 → スピーカー「フィリップス」

次に「CD」を聴くシステムは次のとおり。

CDトランスポート「ヴェルディ・ラ・スカラ」(dCS) → DAコンバーター「エルガー プラス」(dCS) → パワーアンプ「71Aプッシュプル」 → スピーカー「フィリップス」

パワーアンプとスピーカーは共通なので純粋に「音の入り口」部分での勝負になる。

「ハイレゾ」か「CD」か、はたして軍配はどちらに?

もったいぶらずに結果から言うと、「CD」の完勝だった。音のプレゼンスというのか、録音現場の雰囲気の再現性に明らかに一日の長があった。

「我が家のDAコンバーターは192ビットの音源もCDも両方再生できるのですが、圧倒的にハイレゾの勝利でした。今回の実験では明らかにマランツとdCSの(DAコンバーターの)差が出ましたね。<エルガー プラス>っていうのは凄いんですねえ!」と感嘆の声を上げられるYさん。

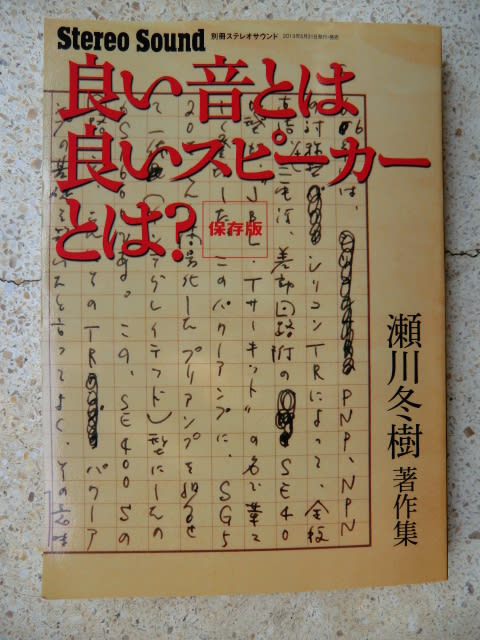

画像の上段がdCSの「エルガー プラス」、下段がマランツの「DA11-S1」。

「そりゃあマランツと比べるとdCSはお値段が(定価で)8倍以上も違うんですから良くて当たり前でしょう。デジタル方式で音を聴こうと思ったらハイレゾとか何とかいうよりもDAコンバーターの性能こそが決め手ですよ。」

ここぞとばかり購入したお値段をひけらかして畳み掛けてくる「嫌味な男」がここにいる(笑)。

ここで話を急展開させよう。

このところ「グッドマン VS フィリップス」ではどうもグッドマンの分が悪い。いくら「好みの音」といっても、これでは「やせ我慢」になってしまう(笑)。

実はお金をかけないで音をよくする方法が一つ残されている。

そこで登場するのがスピーカーの設置方法だ。

メル友の「I」さん(東海地方)によると「平行法」というのがあって、そのポイントの一つに部屋の1/3~1/2の位置にスピーカーを置くのだという。

通常のリスナーの感覚ではSPからリスナーまでの間の空間の大きさをまず優先するし、これまでの自分もそうだったが、この場合はSPの背後の空間を有効に生かすという考えみたいだ。

音の速さは1秒間に330mほどだから、広さがせいぜい30㎡ほどの我が家のオーディオルームならSPからの直接音も天井や壁からの反射音もほぼ瞬時にリスナーの耳に届くので、SPの後ろの空間を大切にするという発想はとても新鮮に感じた。

思い立ったが吉日、ぼちぼち帰り支度をはじめられたYさんに声をかけてみた。「悪いけどウェストミンスターを30センチほど前に出したいので加勢してくれない~。」

嫌も応も無い強引なお願いだが、気心が知れたYさんのことだから一つ返事だった。

二人してエンヤコラサと100kg以上あるSPを前にせり出した。力仕事はここまで~。

Yさんに丁重にお礼の言葉を述べて引き取ってもらってから、今度は広くなったSPの後ろ側からの反射音を増やしてみようとフィリップスを載せていた木の台を解体して後ろの壁の両隅を中心に張り付けることにした。

つい先日、日曜大工で作ったばかりの代物だが「君子は豹変する」のだ(笑)。

これだけでは足りないので近くのホームセルフの店に駆け込んで追加の集成材を購入しカットしてもらった。

簡単な作業なのでバタバタと済んで完成後の姿がこれ。SP周りの壁を板で囲んで反射能力を高めた。防音効果もあるかもしれない。

心なしか音がとても生き生きとしてきたようだ(笑)。

一番変わったのはグッドマンの「AXIOM300」だった。ウェストミンスターを前に出したせいで、丁度部屋の1/3の場所ぐらいに置かざるを得なくなったが、とても直接音と間接音とのミックスがうまくいって、程良い奥行き感のもとSPの存在感が薄くなって、とても自然な鳴り方!これは音場づくりがうまくいっている証拠だ。

SPと周囲との距離を測ってみると、後ろ側の壁から2m、横の壁から1m、SP同士の間は2m、リスナーとSPの間は3mといったところ。

SPの位置をちょっと変えるだけでこんなに音質が良くなるなんて「眼からウロコ」だった。

読者の方々も、もし気が向かれたら思い切ってスピーカーを部屋の1/3ほどの場所に移してみて試聴されてはいかがだろう。な~にダメなときは元に戻せばいいだけの話。

何といってもお金は「びた一文」かからないんだから、やってみる価値はありますぞ~(笑)。

以上、これが今年最後の投稿になります。

この1年を振り返ってみますと、平々凡々たる日常生活の中、こと「オーディオ」に関しては相変わらず波乱万丈でした。

日替わりメニューのようにクルクル変わるシステムの「朝令暮改」振りには唖然とする方も多かったと思いますが、読者の皆様方には、よくもまあ飽きもせず根気よく(笑)、付き合っていただきどうもありがとうございました。

どうか良いお年を迎えられますように~。