前回からの続きです。

オーディオマニアには大きく分けて二つのタイプがあるように思う。自分の音に絶対的な自信を持つ人と、その一方、常に「この音でいいのかな?」と懐疑的な人。前者のタイプは非常に幸せな方である。自分は後者のタイプなのでいつも不幸を背負っている(笑)。

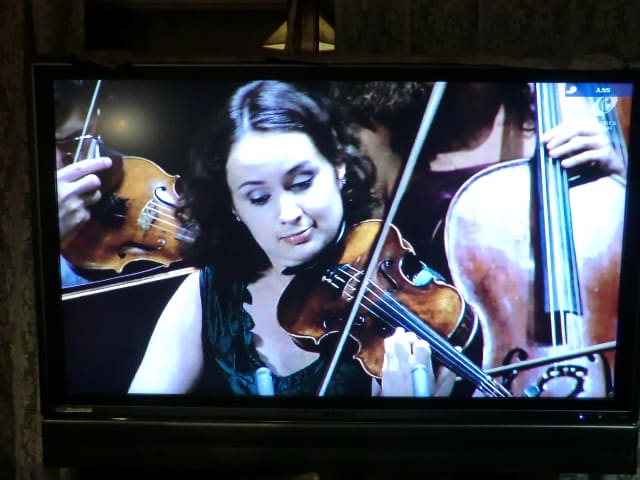

これまでも(人数の多少は別にして)お客さんを招いての試聴会を何回となく繰り返してきたが、その都度、独りで聴くときにはとても気が付かないような新たな発見をすることが多かった。したがって、自分にとって試聴会とは第三者の意見を率直に聞ける非常にタメになる機会と位置づけしている。

今回の試聴会もその例に漏れず、4人のメンバーの意見の対立が「2対2」に分かれるのならまだ救われるが「1対3」ともなるとちょっと考え込まざるを得なかった。

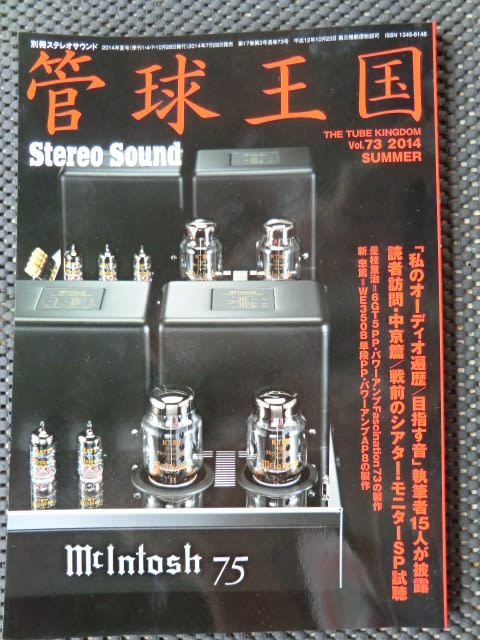

今回の試聴会の一番の目的は手元の「AXIOM80」を鳴らすのに最も適したアンプはどれかということだったが、対象となるアンプは3種類あっていずれも真空管式のシングルアンプ。

はじめに、一番期待値の高い「WE300B」アンプから登板。

実は「どうです、なかなかいい音ではないでしょうか」とばかりにいろんなCDをかけて皆さんの賛辞を内心期待したのだが、一同「・・・・」というわけでまったくの肩すかし~(笑)。

まあ、可もなし、不可もなしといったところだろうが、あまりの手ごたえのなさに「こんなはずではないのだが」と、後ろ髪を引かれる思いをしながらひとまず終了。

次に登場したアンプは期待値が2番目の「刻印付き2A3」シングルアンプ・1号機。

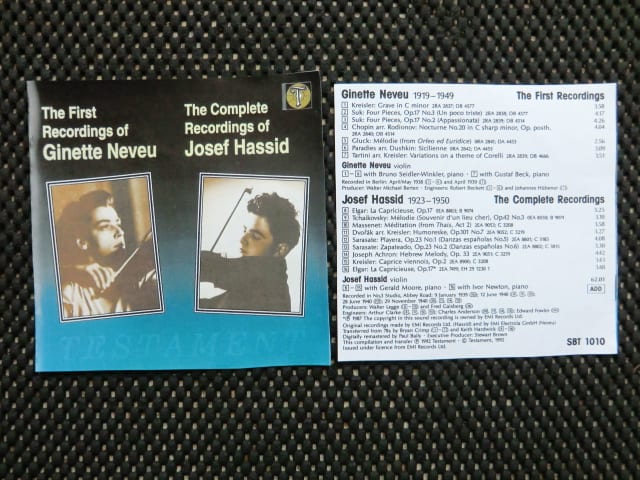

この1か月ばかり、新装なったWE300Bアンプのエージングに時間を割いていたため、ずっと待機中で久しぶりの登板だったが、これが思いもよらぬ好評を呼んだ。

音質についての云々は省略するが「これは、これは!」と、皆さん大いに盛り上がった(笑)。個人的には「WE300B」アンプへの期待度があまりに高かったので、意外感も手伝ってちょっと複雑な心境だった。かかった元手(お金)は段違いなのに~(笑)。しかし、これだからオーディオは面白い。

翌日の話だがK原さんからの電話で「刻印付き2A3アンプは良かったですねえ!」、Sさんからはさらに輪をかけて「2A3アンプで十分です。WE300Bはもう必要ありませんよ。」と追い討ちがかかった。

去る24日(日)に訪問したGさん宅(福岡)と同じように、ここでも「WE300B」不要論が沸騰した。

まあ、Sさんは圧倒的に「イギリスの音」派に所属され、ご自宅のスピーカーもタンノイの「GRFシルバー」と「AXIOM80」だし、K林さんも常々「真空管は71A、45、50、2A3を使っておきさえすれば大きな間違いはありません」と断言されるほどのWE300B否定派なので幾分割り引く必要はあるのかもしれない。

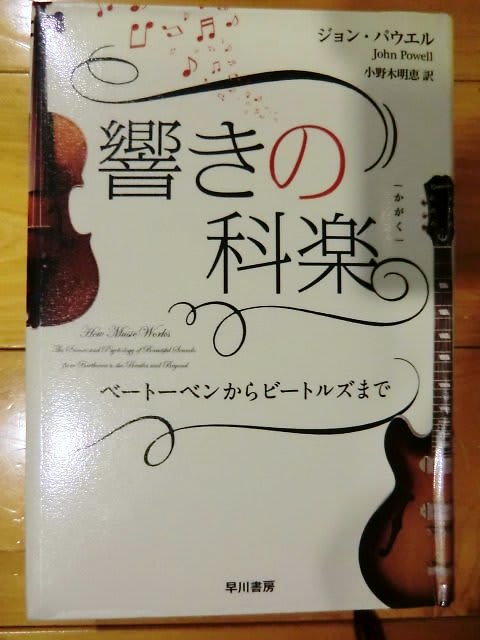

とにかく、一般的には「2A3」真空管といえば出力も小さく無難な球として「真空管の初心者」向きとされているが、これもピンからキリまであって1930年代~1940年代の球ともなるとまったく別次元の話となる。

「2A3」アンプがあまりに衝撃的だったために、3番目に登場した「71A」アンプは最後発の悲しさで「泡の抜けたビール」みたいになってしまった。実力の割には可哀想~。

最後に今回の試聴会を通じて気が付いたことを挙げておこう。

1 WE300Bアンプを簡単に諦めるわけにはいかないので、今回の敗因(?)を後になって冷静に考えてみると整流管に直熱管を使用したことにあったように思える。このアンプには圧倒的に「傍熱管」が相性がいいようで、これからはWE422AかCV378を使うことにしよう。

2 非常に評判が良かった「2A3」アンプだがはじめにマルコーニの「5U4G」(直熱管)を使っていたところ、K林さんからご提案があり、試しに最近購入したレイセオンの「VT244」(5U4Gの軍用管)を入れ替えたら一段と音響空間が大きくなって音の佇まいが良くなった。あまりの変わり様に「同じ5U4Gの整流管でもブランドの違いでこんなに音が変わるものですか。」と、皆さん驚かれていた。

ほかにもいろいろ臍(ほぞ)を噛んだことがあったのだが、あまりにも専門的過ぎてウンザリされるだろうからこの辺でもうお終い。

オッと、忘れるところだった。JBL3ウェイマルチ・システムの試聴結果だったが、スケール感の凄さは納得してもらえたようで「ワグナー向き」としてだけ公認された模様(笑)!