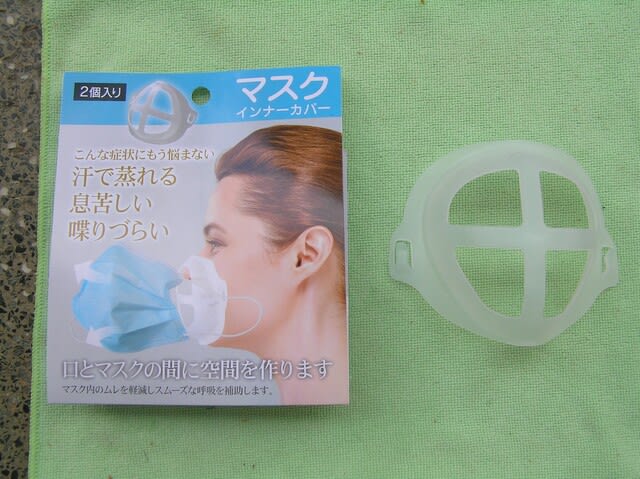

仕事から帰ってきた家内がいきなり「これ使ってみたらどう、呼吸が楽になること請け合いよ~」と、差し出したのがこれ。

一見するとチャチな感じを受けたので咄嗟に「要らん」と、喉元まで声が出かかったが物は試しと実際に装着したところ、これまでのようにマスクに唇が直接触れないので実に「かけ心地」がいい。

それに唇とマスクの間に隙間が生まれるので発声も楽だし相手にとっても聴きとりやすいはず。

「これ、いいな。もらっとこう」

コロナ禍がどうも収まりそうにない。大分市、別府市では「カラオケ」絡みでクラスターが発生したばかり。

飛沫が飛ぶので、あれほど危険だと騒がれているのに「カラオケ」に行く「おバカさん」がいるのがどうしても信じられない(笑)。

こんなことではコロナ禍は当分収まりそうも無いし、マスクは絶対に欠かせない。

それにしても100円ショップはとてもアイデア商品が多い。日頃通っている「運動ジム」の斜め向かいに小規模のショップがあるのでときどき店内を巡回して便利グッズを探している。

な~に、オーディオがらみの小道具探しも兼ねているんですけどね(笑)。

おっと、それで思い出した。

<カーボン・ファイバー紛失事件>

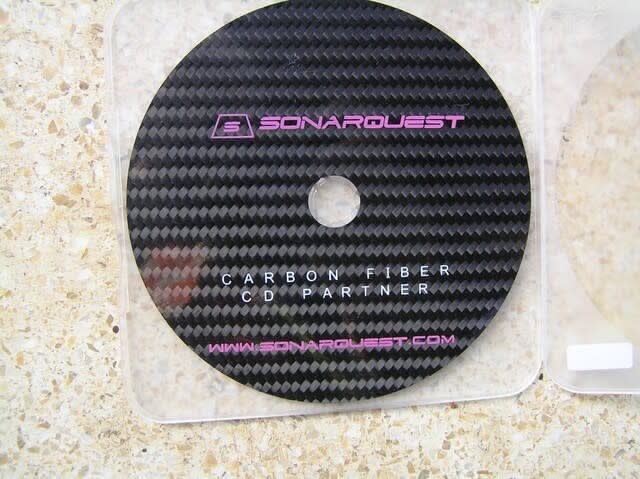

数か月前に「カーボン・ファイバー」を購入した件については既にブログに記載したとおり。

CDの上に載せて使うもので振動防止対策などに効果ありとのことで、さっそく購入して試したところ目覚ましい効果があった。オーディオ仲間も実際に効果を実感してすぐに同じものを購入したほどだった。

そのたいせつな「カーボン・ファイバー」が何と消えて無くなったのである。台から落ちた可能性もあるので周囲の床を四つん這いになって探し回ったが見つからず、おそらく他のCDと一緒にケースに直し込んだのだろうと諦めた。

前述のように効果絶大だし、たかだか2000円程度なので買い直したいところだが、そのうちひょっこり出てくることも十分考えられるのでどうしようかと迷っていた。

そこで、当座凌ぎに100円ショップを巡回して見つけたのが薄い「コルク板」。これをCDの大きさにカットして使ってみようかと思い立った。

工作の結果がこれ。

実際に聴いてみた。

まずは音が出たことにひと安心、そして心なしか音が良くなったような気がする(笑)。

近頃はとんと「耳」に自信が無くなったので、そのうち仲間に聴いてもらって判定するしよう。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →