自分では「いい音」と思っていても、他人にとっては「拷問にも等しい音」になるのはよくある話である。

こういうときに「耳の悪い奴だ」と一方的に相手を決めつけるのは簡単だが、人それぞれに感性や耳の形も違うし仕方がないよねえと思うのが大人の対応と言うべきでしょう。

そもそも、他家のどんなに「いい音」を聴かせてもらっても落ち着く先は「やっぱり我が家の聴き慣れた音が一番いい。」。誰でもそうだと思いますよ(笑)。

そういう彼我の違いがどうしてもあるので、よほど親しい人でない限り「聴きに来ませんか」と持ちかけるのは遠慮しているし、それに遠方からなら交通費もバカにならないので無暗な出費をさせるのは申し訳ないという気持ちが先に立つ。

ただし、県内北部に住まわれているUさんだけは特別な存在のお方である。

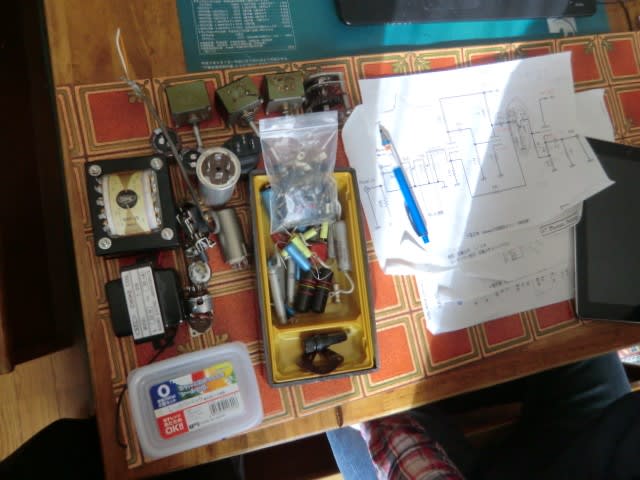

一昨年(2017年)の6月にご訪問させていただいたときに聴かせていただいたヴァイタボックスの「CN191コーナーホーン」の鮮烈な音がいまだに脳裡に強く焼き付いている。

その時の画像がこれ。

レコードプレイヤーが「927ST」(EMT)。「930ST」ならよく見かけるが1ランク上の「927ST」となると極めて珍しい。中古の相場をググってみると450万円なり。なにも高けりゃいいというものでもないが(笑)。

そして駆動しているアンプはプリアンプがマッキントッシュの「MC22」で、パワーアンプが「MC275」。もちろん、いずれもオリジナル。

およそ1年半前のことだったが、この時の音に大いに感銘を受けてから爾来、交流が始まりUさんが2回ほど我が家に試聴にお見えになったが、はっきりしたご感想を述べられなかった。

オーディオ評論家の「加銅鉄平」氏の著書によると「他家を訪問して音が悪いと口に出すのは、あなたの子供はバカですね、と言うのと一緒だ。」というくだりがあるが、当方が想像するにどうも「バカですね」の類だった印象を受けた(笑)。

しかし、ようやく我が家のオーディオにも春が巡ってきた気がする。およそ長いオーディオの歴史を通じて今がベストの状態とは仲間でさえも認めるところで、自己採点では85点くらいは到達している気がする。

そこでUさんだけにはぜひこの音を聴いてほしいと、思い切ってお電話したところ、ご快諾を受けて試聴日が1月26日(土)の午後と決定した。

まるで入試を控えた受験生みたいな気分でこのところ事前調整に余念がなかった(笑)。

ところが・・・。

何と当日になって大寒波の襲来だった。早朝から今季初の雪が派手に舞っている。別府でこれだから、県北となるともっと激しいに違いない。

こりゃ無理だねえ、と思っていたところ1時ごろになってお電話があって「途中まで来ましたが交通渋滞でクルマが動きません。これから引き返しますので後日の訪問とさせていただきます。」

「そりゃ、大変ですね。いつでも結構ですよ~。どうかお気をつけてお帰りください。」

というわけで、仕切り直しとなった。

よりによってこの日に大雪が降るなんて~。しかも翌日からはカラッと晴れて通常の日和になったのだからどうも解せない。

まったく「オーディオの神様の嫌がらせ」としか思えない(笑)。

ただし、その後の展開によって試聴会の延期が逆に「いい方向」に転んでしまったのだからたまらない。

せっかくお見えになるお客さまにはもっと「いい音」で聴いてもらうに越したことはないが、現実にさらに「いい音」になったのである。

大寒波は「神様の嫌がらせ」どころか逆に「思いやり」だったのだ!(笑)。

次回以降で、その経緯について述べてみよう。

クリックをお願いします →