ご存じのとおり今年は十二年に一回巡ってくる「巳年」。

うちのカミさんによると、昔から「蛇の夢」を見るときまって実際に金銭的な得をするという。そこで我が家では「蛇」に関することは縁起がいい象徴として全員歓迎ムード。

元旦に近くの神社にお参りに行ったとき、「今年は巳年なのでなにとぞ儲かることが多々ありますように!」と願をかけた(笑)ところ、さっそく効験あらたかに、新年早々「お得な買い物」として次々に実現をみたのでそれをいくつか紹介してみよう。

まず一つ目がこれ。

☆ モーツァルトのCDセット55枚を破格値で購入

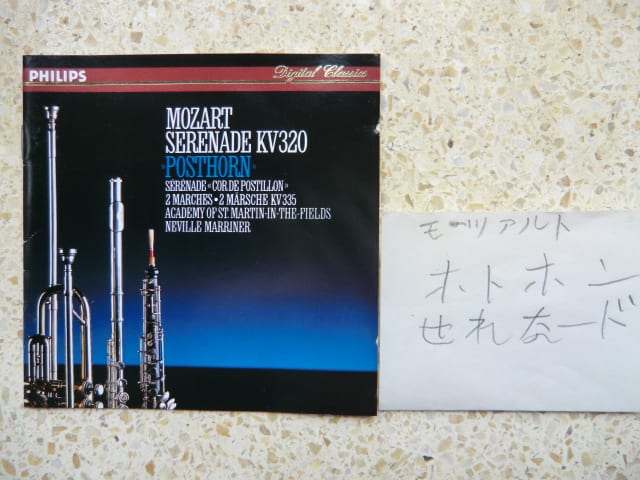

前々回のブログ「モーツァルトのホトホンせれなード事件」で、あまりに個人的なことで恐縮しつつも、今は亡き母を偲んだところ、日頃から奈良方面に足を向けて寝られないほどお世話になっているMさんから、以前お願いしておいたプリアンプの回路図とともに「今日のブログで、母を想い出してしまいました。もう少し、帰省の回数を多くしておくべきだったと今頃になって反省しております。」とのメールが届いた。

「お母さんのことを想い出させて申し訳なかった。せめて罪滅ぼしになれば」と、「名曲”ポストホルン”(モーツァルト)を試聴してみませんか」と、お誘いしたところ「お申し出は多としますが指揮者のネヴィル・マリナーとシャルル・デュトワさんとはどうも波長が合いませんので遠慮しておきます。ちなみにポストホルンは手元のモーツァルト111全集に入っています。」とのこと。

「エッ、モーツァルト111全集とはいったい何ぞや?」と、すぐにググってみると次のとおり。

モーツァルトの名曲を、名門ドイツ・グラモフォン&アルヒーフ・レーベルの名演ばかりで収録した、モーツァルトをとことん味わい尽くすことができる55枚組ボックスです。DG111 のシーリーズと同様の立方体紙製外箱の中にオリジナル・デザインの紙ジャケットに1枚ずつのCDを封入。140ページのブックレットには録音セッション写真なども多数掲載された仕様です。外箱の青地に銀色の星模様のデザインは、「魔笛」の夜の女王をイメージしたものです。

【CD1】『交響曲第25, 26, 29番』~ピノック&イングリッシュ・コンサート(1990年録音)

【CD2】『交響曲第28, 31, 33, 34番』~レヴァイン&ウィーン・フィル(1985年録音)

【CD3】『交響曲第32, 35, 36番』~カラヤン&ベルリン・フィル(1976~1977年録音)

【CD4】『交響曲第38, 39番』~ピノック&イングリッシュ・コンサート(1993~1994年録音)

【CD5】『交響曲第40, 41番』『「イドメネオ」よりバレエ音楽』~ミンコフスキ&ルーヴル宮音楽隊(2005年録音)

【CD6】『ピアノ協奏曲第17, 21, 6番』~ゲザ・アンダ&ザルツブルク・モーツァルテウム・アカデミカ(1961~1962年録音)

【CD7】『ピアノ協奏曲第27, 10*番』~エミール・ギレリス, エレナ・ギレリス*, ベーム&ウィーン・フィル(1973年録音)

【CD8】『ピアノ協奏曲第23, 19番』~ポリーニ, ベーム&ウィーン・フィル(1976年録音)

【CD9】『ピアノ協奏曲第20, 24番』~ビルソン, ガーディナー&イングリッシュ・バロック・ソロイスツ(1986&1988年録音)

【CD10】『ピアノ協奏曲第14, 26番』~ピリス, アバド&ウィーン・フィル(1992&1990年録音)

【CD11】『ヴァイオリン協奏曲第3, 4, 5番』~パールマン, レヴァイン&ウィーン・フィル(1982年録音)

【CD12】『協奏交響曲K.364』『コンチェルトーネK.190』~パールマン, ズカーマン, メータ&イスラエル・フィル(1982年録音)

【CD13】『クラリネット協奏曲』『ホルン協奏曲第1, 4番』~チャールズ・ナイディック(Cl), デイヴィッド・ジョリー(Hr), オルフェウス室内管弦楽団(1987年録音)

【CD14】『ホルン協奏曲第2, 3番』『オーボエ協奏曲』『ファゴット協奏曲』~ウィリアム・パーヴィス(Hr), ランダル・ウォルフガング(Ob), フランク・モレッリ(Fg), オルフェウス室内管弦楽団(1987年録音)

【CD15】『フルート協奏曲第1番』『アンダンテ K.315』『フルートとハープのための協奏曲』~スーザン・パルマ(Fl), ナンシー・アレン(Hp), オルフェウス室内管弦楽団(1988年録音)

【CD16~17】『セレナード第10, 11, 12番』『ディヴェルティメント第14番』~オルフェウス室内管弦楽団(1985~1990年録音)

【CD18】『ディヴェルティメント第17番』『セレナード第6番「セレナータ・ノットゥルナ」』~カラヤン&ベルリン・フィル(1987,1983年録音)

【CD19】『セレナード第7番「ハフナー」』『フリーメイソンのための葬送音楽』~ベーム&ベルリン・フィル(1972, 1979年録音)

【CD20】『セレナード第9番「ポストホルン」』『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』~レヴァイン&ウィーン・フィル(1982年録音)

【CD21~23】『弦楽四重奏曲第14~19番』~ハーゲン四重奏団(1995~2000年録音)

【CD24】『弦楽五重奏曲K.515*』『ディヴェルティメントK.563』~アマデウス弦楽四重奏団, セシル・アロノヴィッツ(Va)*(1967, 1982年録音)

【CD25】『弦楽五重奏曲K.516&593』』~アマデウス弦楽四重奏団, セシル・アロノヴィッツ(Va)(1957年録音)

【CD26】『フルート四重奏曲第1番』『オーボエ四重奏曲』『ホルン五重奏曲』『クラリネット五重奏曲』~アンドレアス・ブラウ(Fl), ローター・コッホ(Ob), ゲルト・ザイフェルト(Hr), ジェルヴァーズ・ドゥ・ペイエ(Cl), アマデウス弦楽四重奏団(1969~1977年録音)

【CD27】『管楽とピアノのための五重奏曲』~ジェームズ・レヴァイン(P), アンサンブル・ウィーン=ベルリン(1986年録音)、『ケーゲルシュタット・トリオ』~ジェームズ・レヴァイン(P), カール・ライスター(Cl), ヴォルフラム・クリスト(Va)(1991年録音)、『アダージョとロンドK.617』~アンサンブル・ウィーン=ベルリン(1990年録音)

【CD28】『ピアノ四重奏曲第1, 2番』~フォーレ・クヮルテット(2005年録音) 【CD29】『ヴァイオリン・ソナタ第25, 28, 34, 35番』~オーギュスタン・デュメイ(Vn), マリア・ジョアオ・ピリス(P)(1990, 1991年録音)

【CD30】『ヴァイオリン・ソナタ第40, 41, 42番』~パールマン(Vn)&バレンボイム(P)(1990年録音)

【CD31】『ピアノ・ソナタ第8, 12, 15』~マリア・ジョアオ・ピリス(P)(1989~1990年録音)

【CD32】『ピアノ・ソナタ第3, 10, 13番』『アダージョK540』『ロンド K.485&511』~ホロヴィッツ(P)(1985~1988年録音)

【CD33】『ピアノ・ソナタ第11, 14番』『幻想曲K.397&475』~グルダ(P)(1980~1982年録音)

【CD34】『2台のピアノのためのソナタK.448&497』『アンダンテと5つの変奏曲K.501』『幻想曲K.608』~クリストフ・エッシェンバッハ&ユストゥス・フランツ(P)(1972~1973年録音)

【CD35】『戴冠ミサ曲K.317』『証聖者の盛儀晩課K.339』『踊れ、喜べ、幸いなる魂』~バーバラ・ボニー(Sp), ピノック&イングリッシュ・コンサート&合唱団(1993年録音)

【CD36】『アヴェ・ヴェルム・コルプス』『踊れ、喜べ、幸いなる魂』『ミサ曲ハ短調K.427(バイヤー版)』~アリーン・オジェー(Sp), バーンスタイン&バイエルン放送交響楽団&合唱団(1990年録音)

【CD37】『レクィエムK.626』『葬送音楽「受難カンタータ」K.42』『「ヴェスペレK.339」より「ラウダーテ・ドミノ」』~アバド&ベルリン・フィル(1999年録音)

【CD38】『ああ、私には分かっていた…ああ、私の見えない所へ姿を消してK.272』『この胸に、お願いだから来て…天があなたを私に返す時K.374』『大いなる魂と高貴な心はK.578』『『葬送音楽「受難カンタータ」K.42より』『私は行く、しかしどこへK.583』『私のうるわしい恋人よ、さようなら…とどまって下さい、ああいとしい人よK.528』『哀れな私、どこにいるの…ああ、口を聞いているのは私でなくK.369』~グンドゥラ・ヤノヴィッツ(S), ヴィルフリード・ベッチャー(指揮) ウィーン交響楽団(1966年録音)

【CD39~41】『歌劇「クレタの王イドメネオ」K.366』~ガーディナー&イングリッシュ・バロック・ソロイスツ, モンテヴェルディ合唱団, シルヴィア・マクネアー(Sp), アンネ・ゾフィー・フォン・オッター(Ms), アントニー・ロルフ・ジョンソン(T)他 (1990年録音)

【CD42~43】『歌劇「後宮からの逃走」K.384』~カール・ベーム(指揮), ドレスデン・シュターツカペレ, アリーン・オジェー(Sp), ペーター・シュライアー(T), クルト・モル(Bs)(1973年録音)

【CD44~46】『歌劇「フィガロの結婚」K.492』~アーノンクール(指揮), ウィーン・フィル, イルデブラント・ダルカンジェロ(Br), アンナ・ネトレプコ(Sp), ドロテア・レシュマン(Sp), ボー・スコウフス(Br), クリスティーネ・シェーファー(Sp),(2006年ライヴ録音)

【CD47~49】『歌劇「ドン・ジョヴァンニ」K.527』~アバド&ヨーロッパ室内管弦楽団, サイモン・キーンリサイド(Br), マッティ・サルミネン(Bs), ブリン・ターフェル(Bs), イルデブランド・ダルカンジェロ(Bs)他,(1997年録音)

【CD50~52】『歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」K.588』~レヴァイン&ウィーン・フィル, キリ・テ・カナワ(Sp), トーマス・ハンプソン(Br), フェルッチョ・フルラネット(Bs)他,(1988年録音)

【CD53~54】『歌劇「魔笛」K.620』~カール・ベーム&ベルリン・フィル, ディートリッヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br), フリッツ・ヴンダーリヒ(T), ロバータ・ピータース(Sp), フランツ・クラス(Bs)他, (1964年録音)

【CD55】『音楽の冗談K.522』『コントルダンスK.587, 534, 535, 610, 607』『6つのドイツ舞曲K.567』『ガリマティアス・ムジクムK.32』『行進曲K.335』『ドイツ舞曲K.611』『3つのドイツ舞曲K.605』~オルフェウス室内管弦楽団(1989年録音)

「以上 最後が111曲目 魔笛 です。 CD55はボーナス盤です。」とあった。

ちょっと、長くなってしつこいようだが、あえて55枚のCDを逐一紹介させてもらった。

なぜなら、ご覧のとおり日頃滅多に聴く機会のない曲目、たとえば交響曲では「20番台後半~30番台前半」、オペラでは「クレタの王イドメネオ」「後宮からの逃走」などが含まれているのが大いに興味を引いたから。

人類史上、あり得べからざる天才モーツァルトの凄いところは10代の頃に作った作品と最晩年(35歳)に作曲された作品の出来具合に隔たりがないことで、たとえば「K.136のデヴェルティメント」と「K・620の魔笛」とは”モーツァルトらしさ”において年齢の差をほとんど感じさせない。

つい最近も「クラシカジャパン」(CS放送)でトン・コープマン指揮の「モテット、踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ」(K・165)という小品に痛く胸を打たれたばかり。まったく汲めども汲めども尽きない泉のような作曲家である。

したがって、モーツァルトの初期の頃からの全作品をいずれ、それこそ舐め回すように(笑)聴きまくって、隠された名曲を発見してやろうと思っていたのでこの全集はまさに”渡りに船”だった。

しかも、その値段ときたら何と破格値の9800円とのことで、1枚が200円足らずとは驚いた。Mさんの情報提供に大いに感謝である。飛びつくように注文したのは言うまでもないが、幸い在庫があって24日の午前中に到着した。

「死ぬということはモーツァルトを聴けなくなることだ」と、天才物理学者アインシュタインはいみじくも述懐したが、当時よりも、もっと「いい演奏と音」でモーツァルトの生涯に亘る作品にじっくり親しめるなんて、これこそ現代人として享受できる「最高の贅沢」ではなかろうか。

なお、あと2点ほどある「お買い得品」の紹介については次回ということで。