10月下旬になるとこの曲が聴きたくなる。

バリー・マニロウの歌でWhen October Goes.

When October Goesってタイトルがそうさせるのだ。

YouTubeで聴いてみてください。

歌詞の最初はこうだ。

And when October goes, the snow begins to fly♪

10月に雪が降るの?

鎌倉の気候からしたらもう12月かい?ってところだ。

この詩は作詞家ジョニー・マーサー(あのムーン・リバーを書いた人だ)によってつくられたもの。

ジョニー・マーサーはいったいアメリカのどこでこの詩を書いたのだろう。

モンタナとか? ワイオミングとか??

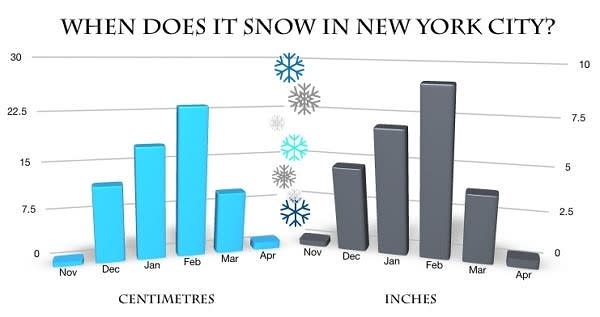

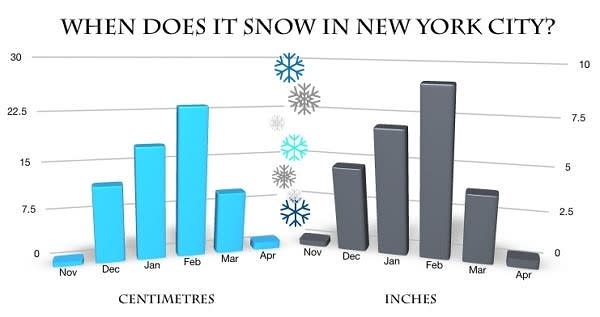

ニューヨークだって初雪は早くてせいぜい11月だろう(↓参照)。

結局マーサーが書いたこの詩は未完成だったらしい。メロディもつけられなかった。

私が若き銀行員だった35年前、ジョニー・マーサーの死後になって、遺族がバリー・マニロウにこの詩を託してバリー・マニロウが曲として完成させヒットさせた。

話は鎌倉へ。

この日の鎌倉は、朝からしっかり雨が降っていた。雪なんて降らない。

朝は暗い。

よく水が溜まるのがここ。

門扉の取っ手。

反っているからね。

おはよう、ドガティ君。

ここがドガティ君の寝室。

クッションとトイレがついている。

ここで彼がトイレをすることはまずない。

でも彼が昼間留守番をさせられる場合はこの中で寝ているので、留守番中どうしてもトイレがしたくなった時のため、トイレが常設されている。

こういう日は散歩に行けないねえ。

様子見だ。雨が小やみになったら出かけよう。

ということで妻はゆっくり寝ている。

夜早く眠くなるという点では妻と私は同じだが、朝早くにどうしても目覚めてしまう私とは対照的に、妻は「朝はいくらでも寝られる」のだそうだ。

お互い相手を「不思議な体質だ」と思っている。

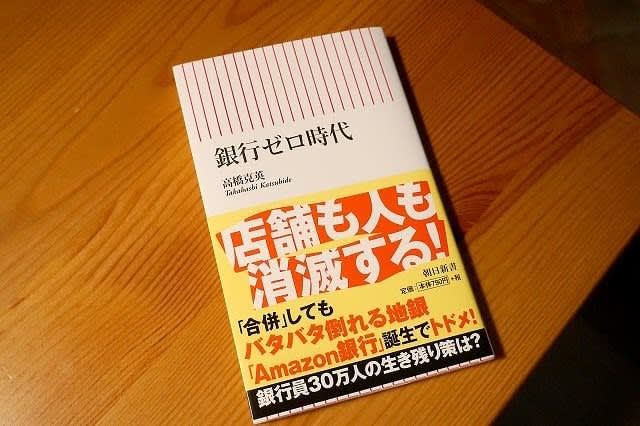

八ヶ岳山麓の山荘で少しだけ読んだこの本、銀行ゼロ時代。

鎌倉に持ち帰りずっと放置した後、やっと最近になって読み終えた。

日本の銀行経営はいまいち。

中には今までよく持ったなぁ、なんて銀行もたくさんある。

預金と融資の本業、余資の有価証券投資、役務収益(送金等の各種サービスや投信・保険販売による手数料)のいずれも精彩を欠く。

収益性は低く、海外の一流銀行と比べて見劣りする。

でもそれって銀行に限ったことじゃない。農業からサービス業まで、日本の多くの産業が同様。

昨年の日本の国民ひとりあたりのGDPを他国のそれと比較すればよくわかる。

【Source: IMF, Global Note】

昨年も1位はルクセンブルク。額でいうと日本はその3分の1ほどしかなくって、なんと26位。

多くの欧米諸国よりもシンガポールよりもアラブ首長国連邦よりも香港よりも、日本の順位は下である。

ということで話を戻すと、今後は日本の多くの産業で効率化は進まざるを得ないが、銀行業も効率的になり「軽く」なって行くのだろう。

つまりは店舗の統廃合が進み、銀行員が減るのである。

個人取引でも法人取引でもシンプルなものは機械化されてしまう。

キャッシュレスが進む。ATMも減る。

各種手続きのため個人顧客が銀行の窓口に行くことがなくなり、取引のタブレット、PC、スマホ化が進む。

こうしたことに中高年層の一部は抵抗感があるが、それは年月が経てば解消する。

銀行が何がしか関わるうちはまだいい。

今まではキャッシュレスと言っても、一部でプリペイドがあるだけで、あとはどのような決済も最終的に銀行口座からの引き落としによるものだった。

しかし給与所得者の給与が、勤務先の企業から直接電子マネーに振り込まれることが、どうも可能になりそうだ。

それで給与所得者がなんでも買い物できるようになると、ついに銀行すっ飛ばしが起こる。

そこにIT系金融業が入り込んでくる。

なんでも独特だが、今も現金を選好する度合が世界的に突出する日本では、今後の電子マネーののびしろが大きそうだ。

【Source: NRI 2015年】

ところで各国中央銀行は、こうした電子マネーも含めた広義のマネーサプライをどうやってコントロールするのだろう?

・・・なんてことは余計な心配?

電子マネーが拡大すると、旧来の現預金は減るのだろうが、そのペースは?

電子マネーにも旧来の銀行預金が引き起こすような信用創造にあたる現象がありうるのか?

旧来の現預金がたいして減らずに広義のマネーサプライが爆発的に仮に増えても、もはや先進国ではインフレって起こらないのだろうか?

今やドイツ、スイス、オランダ、フランスですら一部期間の金利がマイナス圏ですよ。日本はとっくにそうだし。

・・・ということで拒絶しようにもできない大きな金融の変化、流れがあるのでしょう。

昔ならあり得ない、三菱UFJ銀行と三井住友銀行のATM相互開放開始なんて9月の出来事は、その大きな流れの中の一現象に過ぎない。

理由として「顧客の利便性のため」なんてことが強調されるのだろうが、もっと重要なポイントは銀行自身の事情だ。

ATMの相互開放が意味するのは、将来どんどんATMが減り、店舗も減り、銀行員も減るってことだ。

そして業務が軽くなる。

重くて大きな店舗やATMや銀行員が減って行き、軽いスマホやSUICAや〇〇payにとって代わられる。

現金の輸送なんてことがなくなって行く。環境にとってはいいね。

19-20世紀的銀行強盗もなくなり、もっとハイテク化した金融犯罪にとって代わられる。

話が長くなった。

そろそろお出かけ。

相鉄ローゼン深沢店へ。

雨の中、腰越経由で深沢方向に向かう。

サーファーのみなさん、寒そう。

江ノ電腰越駅近く、神戸橋(ごうどばし)交差点近くでクルマたちは止まったまま動かず。

あぁ~、こういう時の運転はイライラする。

しっかり雨降っているねえ。

午後には止むらしいが。

またもやのこのお弁当を買って帰った。

相鉄ローゼンののり弁。

安くて旨いよ、のり弁。

ドガティ君は寒いらしい。

電気ストーブの真正面に陣取って、温風にあたっている。

「おとーさん、ここ、温かいですよ」と言っているようだ。

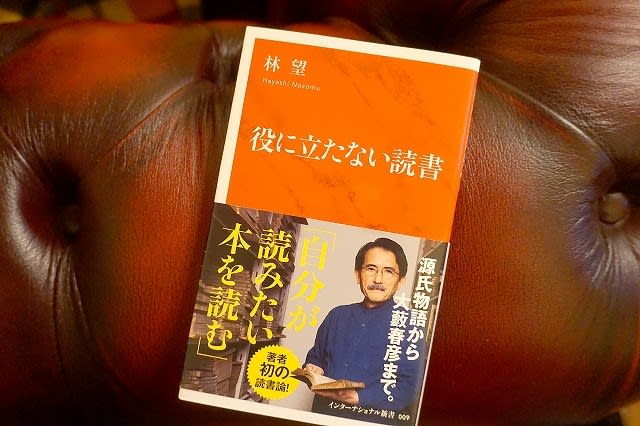

こちら、買ったばかりの新書。

リンボウ先生こと林望さんの著書。

かなり上品な先生。

人を特定した悪口など絶対言わないタイプ。でも良くないと思うことは痛烈に批判する。

「何かを得ようとするノウハウ本や最新ベストセラーの読書よりも、古典でも大藪晴彦でも自分が楽しいと思える読書こそが良いのだ」なんてことがこの本には書いてあるらしい。

この本自体が、どうやって本を買い、古書店と付き合い、蔵書を保管するべきかなどについて語るノウハウ本なのだけれどね。

読んでみましょう。

時間がどんどん過ぎて、夕飯前の時間帯に入った。

サラダづくり。

ミックスベジタブルとむきエビ。ともに冷凍。

タイ産ジャスミンライス。

先ほどの具材にヨーグルト。そしてビリヤニのスパイス。

そうなのです。今晩はビリヤニを食べましょう。

ボクもごはん。

これがボクの夕ごはん。

みんなごはん。

ここからがスパイス天国、ビリヤニづくり。

フライパンでヨーグルトやスパイスに漬けてあったエビやミックスベジタブルを炒める。

走り込んでくるワンコあり。

水に浸けてあったタイ産ジャスミンライスを水ごと入れる。

そして沸騰させる。

蓋して弱火でクツクツ炊き込む。炊き込みごはんなのだ。

本来は微妙な料理だが、エスビー社のスパイスさえあれば簡単。

エスビー社のレシピでは鶏肉を使うよう指示があるが、それよりもエビを使った方が絶対旨い。

水分がなくなるまで炊いて、さらに蒸す。

できましたよ。

うほほほぉ~。

繰り返しになりますが、ドライカレーやカレー炒飯じゃないよ。

炊き込んでつくるビリヤニ。

たまりません。

ビリヤニ食べて、静かな静かな休日が終了だ。

I hate to see October goとバリー・マニロウが歌う。

私はそうでもないけど。冬がとっても好きなんだな。

バリー・マニロウの歌でWhen October Goes.

When October Goesってタイトルがそうさせるのだ。

YouTubeで聴いてみてください。

歌詞の最初はこうだ。

And when October goes, the snow begins to fly♪

10月に雪が降るの?

鎌倉の気候からしたらもう12月かい?ってところだ。

この詩は作詞家ジョニー・マーサー(あのムーン・リバーを書いた人だ)によってつくられたもの。

ジョニー・マーサーはいったいアメリカのどこでこの詩を書いたのだろう。

モンタナとか? ワイオミングとか??

ニューヨークだって初雪は早くてせいぜい11月だろう(↓参照)。

結局マーサーが書いたこの詩は未完成だったらしい。メロディもつけられなかった。

私が若き銀行員だった35年前、ジョニー・マーサーの死後になって、遺族がバリー・マニロウにこの詩を託してバリー・マニロウが曲として完成させヒットさせた。

話は鎌倉へ。

この日の鎌倉は、朝からしっかり雨が降っていた。雪なんて降らない。

朝は暗い。

よく水が溜まるのがここ。

門扉の取っ手。

反っているからね。

おはよう、ドガティ君。

ここがドガティ君の寝室。

クッションとトイレがついている。

ここで彼がトイレをすることはまずない。

でも彼が昼間留守番をさせられる場合はこの中で寝ているので、留守番中どうしてもトイレがしたくなった時のため、トイレが常設されている。

こういう日は散歩に行けないねえ。

様子見だ。雨が小やみになったら出かけよう。

ということで妻はゆっくり寝ている。

夜早く眠くなるという点では妻と私は同じだが、朝早くにどうしても目覚めてしまう私とは対照的に、妻は「朝はいくらでも寝られる」のだそうだ。

お互い相手を「不思議な体質だ」と思っている。

八ヶ岳山麓の山荘で少しだけ読んだこの本、銀行ゼロ時代。

鎌倉に持ち帰りずっと放置した後、やっと最近になって読み終えた。

日本の銀行経営はいまいち。

中には今までよく持ったなぁ、なんて銀行もたくさんある。

預金と融資の本業、余資の有価証券投資、役務収益(送金等の各種サービスや投信・保険販売による手数料)のいずれも精彩を欠く。

収益性は低く、海外の一流銀行と比べて見劣りする。

でもそれって銀行に限ったことじゃない。農業からサービス業まで、日本の多くの産業が同様。

昨年の日本の国民ひとりあたりのGDPを他国のそれと比較すればよくわかる。

【Source: IMF, Global Note】

昨年も1位はルクセンブルク。額でいうと日本はその3分の1ほどしかなくって、なんと26位。

多くの欧米諸国よりもシンガポールよりもアラブ首長国連邦よりも香港よりも、日本の順位は下である。

ということで話を戻すと、今後は日本の多くの産業で効率化は進まざるを得ないが、銀行業も効率的になり「軽く」なって行くのだろう。

つまりは店舗の統廃合が進み、銀行員が減るのである。

個人取引でも法人取引でもシンプルなものは機械化されてしまう。

キャッシュレスが進む。ATMも減る。

各種手続きのため個人顧客が銀行の窓口に行くことがなくなり、取引のタブレット、PC、スマホ化が進む。

こうしたことに中高年層の一部は抵抗感があるが、それは年月が経てば解消する。

銀行が何がしか関わるうちはまだいい。

今まではキャッシュレスと言っても、一部でプリペイドがあるだけで、あとはどのような決済も最終的に銀行口座からの引き落としによるものだった。

しかし給与所得者の給与が、勤務先の企業から直接電子マネーに振り込まれることが、どうも可能になりそうだ。

それで給与所得者がなんでも買い物できるようになると、ついに銀行すっ飛ばしが起こる。

そこにIT系金融業が入り込んでくる。

なんでも独特だが、今も現金を選好する度合が世界的に突出する日本では、今後の電子マネーののびしろが大きそうだ。

【Source: NRI 2015年】

ところで各国中央銀行は、こうした電子マネーも含めた広義のマネーサプライをどうやってコントロールするのだろう?

・・・なんてことは余計な心配?

電子マネーが拡大すると、旧来の現預金は減るのだろうが、そのペースは?

電子マネーにも旧来の銀行預金が引き起こすような信用創造にあたる現象がありうるのか?

旧来の現預金がたいして減らずに広義のマネーサプライが爆発的に仮に増えても、もはや先進国ではインフレって起こらないのだろうか?

今やドイツ、スイス、オランダ、フランスですら一部期間の金利がマイナス圏ですよ。日本はとっくにそうだし。

・・・ということで拒絶しようにもできない大きな金融の変化、流れがあるのでしょう。

昔ならあり得ない、三菱UFJ銀行と三井住友銀行のATM相互開放開始なんて9月の出来事は、その大きな流れの中の一現象に過ぎない。

理由として「顧客の利便性のため」なんてことが強調されるのだろうが、もっと重要なポイントは銀行自身の事情だ。

ATMの相互開放が意味するのは、将来どんどんATMが減り、店舗も減り、銀行員も減るってことだ。

そして業務が軽くなる。

重くて大きな店舗やATMや銀行員が減って行き、軽いスマホやSUICAや〇〇payにとって代わられる。

現金の輸送なんてことがなくなって行く。環境にとってはいいね。

19-20世紀的銀行強盗もなくなり、もっとハイテク化した金融犯罪にとって代わられる。

話が長くなった。

そろそろお出かけ。

相鉄ローゼン深沢店へ。

雨の中、腰越経由で深沢方向に向かう。

サーファーのみなさん、寒そう。

江ノ電腰越駅近く、神戸橋(ごうどばし)交差点近くでクルマたちは止まったまま動かず。

あぁ~、こういう時の運転はイライラする。

しっかり雨降っているねえ。

午後には止むらしいが。

またもやのこのお弁当を買って帰った。

相鉄ローゼンののり弁。

安くて旨いよ、のり弁。

ドガティ君は寒いらしい。

電気ストーブの真正面に陣取って、温風にあたっている。

「おとーさん、ここ、温かいですよ」と言っているようだ。

こちら、買ったばかりの新書。

リンボウ先生こと林望さんの著書。

かなり上品な先生。

人を特定した悪口など絶対言わないタイプ。でも良くないと思うことは痛烈に批判する。

「何かを得ようとするノウハウ本や最新ベストセラーの読書よりも、古典でも大藪晴彦でも自分が楽しいと思える読書こそが良いのだ」なんてことがこの本には書いてあるらしい。

この本自体が、どうやって本を買い、古書店と付き合い、蔵書を保管するべきかなどについて語るノウハウ本なのだけれどね。

読んでみましょう。

時間がどんどん過ぎて、夕飯前の時間帯に入った。

サラダづくり。

ミックスベジタブルとむきエビ。ともに冷凍。

タイ産ジャスミンライス。

先ほどの具材にヨーグルト。そしてビリヤニのスパイス。

そうなのです。今晩はビリヤニを食べましょう。

ボクもごはん。

これがボクの夕ごはん。

みんなごはん。

ここからがスパイス天国、ビリヤニづくり。

フライパンでヨーグルトやスパイスに漬けてあったエビやミックスベジタブルを炒める。

走り込んでくるワンコあり。

水に浸けてあったタイ産ジャスミンライスを水ごと入れる。

そして沸騰させる。

蓋して弱火でクツクツ炊き込む。炊き込みごはんなのだ。

本来は微妙な料理だが、エスビー社のスパイスさえあれば簡単。

エスビー社のレシピでは鶏肉を使うよう指示があるが、それよりもエビを使った方が絶対旨い。

水分がなくなるまで炊いて、さらに蒸す。

できましたよ。

うほほほぉ~。

繰り返しになりますが、ドライカレーやカレー炒飯じゃないよ。

炊き込んでつくるビリヤニ。

たまりません。

ビリヤニ食べて、静かな静かな休日が終了だ。

I hate to see October goとバリー・マニロウが歌う。

私はそうでもないけど。冬がとっても好きなんだな。