まだ下げてる世界の株式市場。3月末まではあと少し。

我らの虎の子、日本の公的年金の資産残高169兆円(昨年12月末)の運用を担当するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の基本資産配分では、半分が内外株式となっている。その内外株式が例えば3割とか軽く吹き飛びそうなので、GPIFの本年1月~3月期の決算は散々な結果になりそうだ。蒸し暑くなった頃、やっとその3月末で締めた数字が確定するが、するとその時野党が政府や厚生労働省の責任を追及することになる。でもね、株式を資産の半分保有するということはそういうリスクもあるということだ。仮に株式をそんなに入れてなかったら、過去の年金会計はどうだったろうか? 株式のリスクを取らずに年金財政を破綻させないで済ます妙案が、野党にあっただろうか? 野党はそれを提案しただろうか? どんなこともそうだが、優れた提案を自分から先に出すわけではなく、あとになって結果に文句を言うだけなら簡単な仕事だ。

2月下旬以降、世界の株式市場の荒れ方がすごい。

下のグラフはおなじみの米国ダウ工業株30種指数の本年2月以降の1日の変化率だ。先週月曜日(3月16日)は1日でなんと-12.93%の下げだ。恐怖だね。

直近だけ見ていてもそのすごさがわかるけど、超長期的にもこれは記録的な数値だ。

上記指数の変化率を考えるのに、1日の変化率でマイナスとプラスの両方が出て来るとややこしい。マイナス3%の変化率となった翌日にプラス3%となったら、足して2で割ったら平均でゼロ%か? それは変化率としては変だよね。

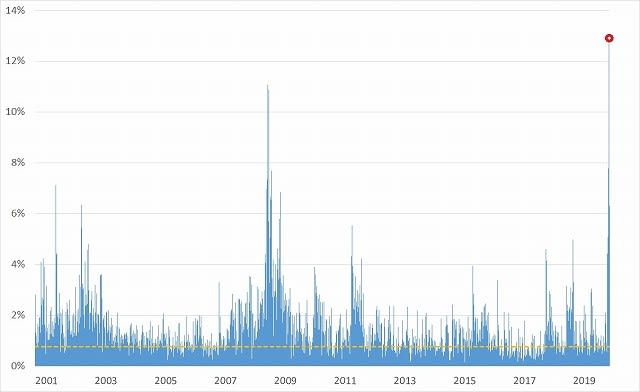

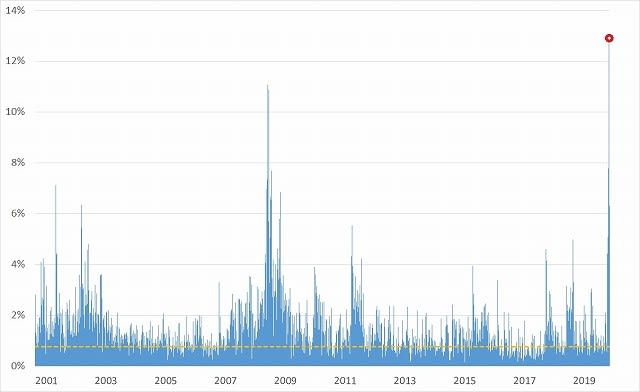

上のグラフを書き換えましょう。同じ指数の1日の変化率がマイナスで出た時はそれをプラスに転じて(=マイナス3%ならそれをプラス3%として)、かつ今世紀に入って以来20年の期間について描いたグラフは下のようになる。

3月16日(月)の-12.39%の下げは(グラフの右端の赤い丸)この20年で最大の下げ率だ。普段なら、1%を超えて上下に変動したら「お、今日はデカいな!」というようなイメージだ。それが12.39%って、ただもんじゃない。

上のグラフで下の方に水平な黄色い破線があるでしょう? これは0.76%を指していて、この20年近くの期間の1日の変化率の平均値なのだ。最近のブレ方の異常さがよくわかるはず。

最近の株式市場はこんな大きな幅で毎日上げたり下げたりを繰り返している。そんな中で短期的に儲けられる人がいたら、天才だね。私のかわいいヘッジファンドも、きっと株式ではやられているだろう。へんなポジションをとるのを諦めて、スクエア(上げにも下げにも中立的なスタンス)にしておいていただきたい。

いつもながら複雑なのは米国債券市場だ。しかし株式市場よりは、債券市場に一定の傾向とも言えるものがあったので、事前に動きを読み取りやすかった(儲けやすかった)と言える。

米国中央銀行は大量に流動性を供給し、短期の政策金利目標はほぼゼロとなっている。下のグラフでは、青い線が3カ月物の米国短期国債利回り(左軸、単位は%)、オレンジの線が10年物の米国長期国債利回り(同)、グレーのところがその利回りの差(右軸、単位は%)を示している。

明らかに短期と長期では動きの方向が異なる。短期の利回りは中央銀行の政策を受けてどんどん低下した。長期の利回りは逆に途中から上昇し始めたのだ。両者の差は広がる傾向にある。一般的な固定利付債券では、利回りとその価格は逆の動きになる。つまり直近の2週間ほどは・・・

● 短期国債を買う。

● 長期国債を先売りする(あとで買い戻す)。

● より高度には、その両方を同時に行う。

そういうことが出来た人はこんな環境下でも儲けたことになるが、私のヘッジファンドはこの時期どういうポジションを取っていただろうか?

直近に珍しい現象を見たのが為替相場だ。3月20日の日本経済新聞がドルの需要が高まったことを伝えている。

その昔は「有事のドル」と言われ、局地的戦争、石油危機、大規模な天災など大きな不幸や緊張が世界のどこかであると、やはり最後に頼れるのは基軸通貨の米ドルと皆が考え、日本円やその他通貨が売られ、米ドルが買われたものだった。「危機時のドル高」である。

ところが近年は、なぜか日本は相対的に安定した国であると考えられるようになり、何らかの世界的リスクの高まりがある都度、米ドルやその他通貨が売られ日本円が買われる傾向にある。北朝鮮がミサイルを日本海に打ち込んでも円が買われるという変な状況で、昔とは逆に「危機時の円高」となるのだ。私などはいまだにこの動きに慣れないが、とにかく世の中はそうなのだ。しかし今回は久しぶりにそれがひっくり返されることとなった。

2月下旬に世界的に株式が大幅に下落し始めた時には、通常通り、ドルが売られ円が買われてドル安円高となった。その前に1ドル=112円くらいまであったのに、瞬間的に1ドル=101円を見るというドル安円高傾向が3月上旬まで続いた。ところがこの「危機時の円高」も3月第2週に入るといきなり終了する。株式相場は基本下げ基調にあったが、為替相場が反転し始めたのだ。

上のグラフでご覧の通りである。日本古来のキャンドル・チャート(蝋燭みたいに見えることから、そう呼ばれる)でお見せする。縦軸がいつもの「1ドル=〇〇〇円」を表し、単位は円だ。皆さまのPCに入っているMS Excelにあるグラフ作成機能で、このキャンドル・チャートも簡単につくることができる。1日の日中の変動幅がよくわかるグラフである。

● 白や黒の四角い箱は1日の始値と終値の値幅を示す。

● ただしその日が始値<終値という状況なら白、逆なら黒。

● 箱についている細い線の上端がその日の上値、下端がその日の下値を示す。

これは米ドル・日本円のスポット相場のグラフで、2営業日後を決済日として日々銀行間で取引される最も一般的な為替相場である。実は為替相場って様々な種類があるのだが、日々TVニュースでアナウンサーが「本日為替相場が1ドル〇〇円になりました」なんて言っているのは、この2営業日後決済のスポット相場を指している。3月の第2週に入るとドル安円高傾向は終了、あまりの悲惨さに世界が基軸通貨の米ドルを求め始めたようだ。市場はドル高円安傾向に転じてやがては2月のドル高水準まで戻ってしまったのが、グラフで見てとれる。「危機時のドル高」は久しぶりに見る現象だ。

日本の生命保険契約や投資信託経由であっても、最終的な投資資産が米ドル建て資産ってことは今や普通にあることだが、そんな保険や投信をお持ちの方々は、直近わずか数週間の通貨部分のリターンが、マイナス10%の後にプラス10%に大きく振れる経験をしたことになる。何もせず特に感じないうちに、大きくブレたが今は元通りという状況だ。良かったねぇ。

我らの虎の子、日本の公的年金の資産残高169兆円(昨年12月末)の運用を担当するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の基本資産配分では、半分が内外株式となっている。その内外株式が例えば3割とか軽く吹き飛びそうなので、GPIFの本年1月~3月期の決算は散々な結果になりそうだ。蒸し暑くなった頃、やっとその3月末で締めた数字が確定するが、するとその時野党が政府や厚生労働省の責任を追及することになる。でもね、株式を資産の半分保有するということはそういうリスクもあるということだ。仮に株式をそんなに入れてなかったら、過去の年金会計はどうだったろうか? 株式のリスクを取らずに年金財政を破綻させないで済ます妙案が、野党にあっただろうか? 野党はそれを提案しただろうか? どんなこともそうだが、優れた提案を自分から先に出すわけではなく、あとになって結果に文句を言うだけなら簡単な仕事だ。

2月下旬以降、世界の株式市場の荒れ方がすごい。

下のグラフはおなじみの米国ダウ工業株30種指数の本年2月以降の1日の変化率だ。先週月曜日(3月16日)は1日でなんと-12.93%の下げだ。恐怖だね。

直近だけ見ていてもそのすごさがわかるけど、超長期的にもこれは記録的な数値だ。

上記指数の変化率を考えるのに、1日の変化率でマイナスとプラスの両方が出て来るとややこしい。マイナス3%の変化率となった翌日にプラス3%となったら、足して2で割ったら平均でゼロ%か? それは変化率としては変だよね。

上のグラフを書き換えましょう。同じ指数の1日の変化率がマイナスで出た時はそれをプラスに転じて(=マイナス3%ならそれをプラス3%として)、かつ今世紀に入って以来20年の期間について描いたグラフは下のようになる。

3月16日(月)の-12.39%の下げは(グラフの右端の赤い丸)この20年で最大の下げ率だ。普段なら、1%を超えて上下に変動したら「お、今日はデカいな!」というようなイメージだ。それが12.39%って、ただもんじゃない。

上のグラフで下の方に水平な黄色い破線があるでしょう? これは0.76%を指していて、この20年近くの期間の1日の変化率の平均値なのだ。最近のブレ方の異常さがよくわかるはず。

最近の株式市場はこんな大きな幅で毎日上げたり下げたりを繰り返している。そんな中で短期的に儲けられる人がいたら、天才だね。私のかわいいヘッジファンドも、きっと株式ではやられているだろう。へんなポジションをとるのを諦めて、スクエア(上げにも下げにも中立的なスタンス)にしておいていただきたい。

いつもながら複雑なのは米国債券市場だ。しかし株式市場よりは、債券市場に一定の傾向とも言えるものがあったので、事前に動きを読み取りやすかった(儲けやすかった)と言える。

米国中央銀行は大量に流動性を供給し、短期の政策金利目標はほぼゼロとなっている。下のグラフでは、青い線が3カ月物の米国短期国債利回り(左軸、単位は%)、オレンジの線が10年物の米国長期国債利回り(同)、グレーのところがその利回りの差(右軸、単位は%)を示している。

明らかに短期と長期では動きの方向が異なる。短期の利回りは中央銀行の政策を受けてどんどん低下した。長期の利回りは逆に途中から上昇し始めたのだ。両者の差は広がる傾向にある。一般的な固定利付債券では、利回りとその価格は逆の動きになる。つまり直近の2週間ほどは・・・

● 短期国債を買う。

● 長期国債を先売りする(あとで買い戻す)。

● より高度には、その両方を同時に行う。

そういうことが出来た人はこんな環境下でも儲けたことになるが、私のヘッジファンドはこの時期どういうポジションを取っていただろうか?

直近に珍しい現象を見たのが為替相場だ。3月20日の日本経済新聞がドルの需要が高まったことを伝えている。

その昔は「有事のドル」と言われ、局地的戦争、石油危機、大規模な天災など大きな不幸や緊張が世界のどこかであると、やはり最後に頼れるのは基軸通貨の米ドルと皆が考え、日本円やその他通貨が売られ、米ドルが買われたものだった。「危機時のドル高」である。

ところが近年は、なぜか日本は相対的に安定した国であると考えられるようになり、何らかの世界的リスクの高まりがある都度、米ドルやその他通貨が売られ日本円が買われる傾向にある。北朝鮮がミサイルを日本海に打ち込んでも円が買われるという変な状況で、昔とは逆に「危機時の円高」となるのだ。私などはいまだにこの動きに慣れないが、とにかく世の中はそうなのだ。しかし今回は久しぶりにそれがひっくり返されることとなった。

2月下旬に世界的に株式が大幅に下落し始めた時には、通常通り、ドルが売られ円が買われてドル安円高となった。その前に1ドル=112円くらいまであったのに、瞬間的に1ドル=101円を見るというドル安円高傾向が3月上旬まで続いた。ところがこの「危機時の円高」も3月第2週に入るといきなり終了する。株式相場は基本下げ基調にあったが、為替相場が反転し始めたのだ。

上のグラフでご覧の通りである。日本古来のキャンドル・チャート(蝋燭みたいに見えることから、そう呼ばれる)でお見せする。縦軸がいつもの「1ドル=〇〇〇円」を表し、単位は円だ。皆さまのPCに入っているMS Excelにあるグラフ作成機能で、このキャンドル・チャートも簡単につくることができる。1日の日中の変動幅がよくわかるグラフである。

● 白や黒の四角い箱は1日の始値と終値の値幅を示す。

● ただしその日が始値<終値という状況なら白、逆なら黒。

● 箱についている細い線の上端がその日の上値、下端がその日の下値を示す。

これは米ドル・日本円のスポット相場のグラフで、2営業日後を決済日として日々銀行間で取引される最も一般的な為替相場である。実は為替相場って様々な種類があるのだが、日々TVニュースでアナウンサーが「本日為替相場が1ドル〇〇円になりました」なんて言っているのは、この2営業日後決済のスポット相場を指している。3月の第2週に入るとドル安円高傾向は終了、あまりの悲惨さに世界が基軸通貨の米ドルを求め始めたようだ。市場はドル高円安傾向に転じてやがては2月のドル高水準まで戻ってしまったのが、グラフで見てとれる。「危機時のドル高」は久しぶりに見る現象だ。

日本の生命保険契約や投資信託経由であっても、最終的な投資資産が米ドル建て資産ってことは今や普通にあることだが、そんな保険や投信をお持ちの方々は、直近わずか数週間の通貨部分のリターンが、マイナス10%の後にプラス10%に大きく振れる経験をしたことになる。何もせず特に感じないうちに、大きくブレたが今は元通りという状況だ。良かったねぇ。