第十話。やっと最終回だ。2月には閉店になる上諏訪駅前の百貨店まるみつとの別れを惜しみながら、国道20号、別名「酔っ払い街道(私が勝手に名付けているだけで一般には通用しない)」を南下することにしよう。途中ベンチがあり「すわっていいよ」とある。「諏訪」と「座る」をかけたダジャレかと思ったが、そうではないらしい。

というのはまるみつの看板にも同様に「すわっていいよ」というのがあるのを発見したからだ。いくらなんでも、この看板の上に座る人はいないだろうし。よく見るとあちこちに「すわっていいよ」と書いてあるんだなぁ、この街は。

私は諏訪酔っ払い街道をゆく。なんだか司馬遼太郎のような響きだ。少しだけ文体を変えて格調を高くしよう。

・・・諏訪。

この地域をいまいちど考えたい。この地域が製糸業、精密機械工業でその名を近現代史に轟かせることになった理由を。

と、想像を広げながら酔っ払い街道をゆく私にこの問題は・・・

あぁ~止めた、止めた。司馬遼太郎のシリーズ「街道をゆく」風に、彼独特の文体を真似てみたいと思ったが、清水義範のようにうまく行かないので止めた。

これは諏訪の味噌協会の建物。古い建物を大事に使ってます。ファンも多いそうだ。全国ブランドになったタケダも神州一もこの地域のお味噌だ。それ以外にもやたらと味噌屋さんがあって楽しい。

タケヤ味噌

神州一味噌

河西さん。

小口さん。

いずれも諏訪地域に多い名前。長野県の名字という本がある。興味ある人は読んでみて欲しい。

国道20号をさらに南下。酔っ払い街道が本格化する。諏訪はお酒天国でもあるのだ。お湯天国、お味噌天国、お酒天国。諏訪って楽しいでしょ。酒のあるところに文化あり。

酒の醸造元が次々に現われる。舞姫が一番北だ。

麗人。

諏訪で一番小さいのがこの本金。

横笛。

ここが諏訪市元町の交差点。酔っ払い街道(国道20号)に直角に国道42号が突き刺さる交差点だ。国道42号とは、遥か彼方の霧ヶ峰から降りて来る坂道。この画像で真正面に見えるのが42号。

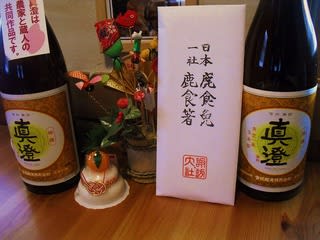

その42号を真正面で受けるように建つのが真澄。宮坂醸造である。上で紹介した神州一味噌は、この宮坂醸造の宮坂家の流れをくむ。だから真澄と神州一味噌を使って鍋料理を作れば、親戚が鍋の中で出会う法事みたいなものである。

位置関係はこんな具合。オレンジが酔っ払い街道。黄色が霧ヶ峰から降りて来る42号。この交差点の周囲は宮坂醸造の建物だらけだが、黒く塗ったのが一般客を受け入れる蔵元ショップ。クルマの流れ的にはなんとも危険なポジションにある。

真澄の蔵元ショップにクルマが突っ込んだ。只今修復工事中。

真澄はなんでもセンスがよく、シャレている。

余裕がある感じ。諏訪最大の酒蔵はいつも余裕だ。輸出もするし、日本酒全般の海外普及を考えておられる。

ウェブサイトはこちら⇒http://www.masumi.co.jp/

蔵元ショップはただいま臨時店舗で営業中。何度も来ているが、今回は久しぶり。3年ぶりくらいか。

ショップではキレイなおねえさんが相手してくれたので、長々とお話しちゃう・・・。

調子にのってこれも買っちゃう・・・。

少々大ぶりな盃。これでお酒飲んじゃう・・・。

キレイでしょ。

裏に「真澄」のロゴ。

楽しい酔っ払い街道。一番南の蔵元が真澄だ。毎年秋にはこの街道沿いに呑み歩きのイベントが開催される。

自宅に持ち帰る。西武七里ガ浜住宅地唯一で、湘南では稀な真澄を取り扱う酒店「高山商店」で真澄を買って来る。キッチンで飲む。

ただいま焼きビーフン製作中。

というのはまるみつの看板にも同様に「すわっていいよ」というのがあるのを発見したからだ。いくらなんでも、この看板の上に座る人はいないだろうし。よく見るとあちこちに「すわっていいよ」と書いてあるんだなぁ、この街は。

私は諏訪酔っ払い街道をゆく。なんだか司馬遼太郎のような響きだ。少しだけ文体を変えて格調を高くしよう。

・・・諏訪。

この地域をいまいちど考えたい。この地域が製糸業、精密機械工業でその名を近現代史に轟かせることになった理由を。

と、想像を広げながら酔っ払い街道をゆく私にこの問題は・・・

あぁ~止めた、止めた。司馬遼太郎のシリーズ「街道をゆく」風に、彼独特の文体を真似てみたいと思ったが、清水義範のようにうまく行かないので止めた。

これは諏訪の味噌協会の建物。古い建物を大事に使ってます。ファンも多いそうだ。全国ブランドになったタケダも神州一もこの地域のお味噌だ。それ以外にもやたらと味噌屋さんがあって楽しい。

タケヤ味噌

神州一味噌

河西さん。

小口さん。

いずれも諏訪地域に多い名前。長野県の名字という本がある。興味ある人は読んでみて欲しい。

国道20号をさらに南下。酔っ払い街道が本格化する。諏訪はお酒天国でもあるのだ。お湯天国、お味噌天国、お酒天国。諏訪って楽しいでしょ。酒のあるところに文化あり。

酒の醸造元が次々に現われる。舞姫が一番北だ。

麗人。

諏訪で一番小さいのがこの本金。

横笛。

ここが諏訪市元町の交差点。酔っ払い街道(国道20号)に直角に国道42号が突き刺さる交差点だ。国道42号とは、遥か彼方の霧ヶ峰から降りて来る坂道。この画像で真正面に見えるのが42号。

その42号を真正面で受けるように建つのが真澄。宮坂醸造である。上で紹介した神州一味噌は、この宮坂醸造の宮坂家の流れをくむ。だから真澄と神州一味噌を使って鍋料理を作れば、親戚が鍋の中で出会う法事みたいなものである。

位置関係はこんな具合。オレンジが酔っ払い街道。黄色が霧ヶ峰から降りて来る42号。この交差点の周囲は宮坂醸造の建物だらけだが、黒く塗ったのが一般客を受け入れる蔵元ショップ。クルマの流れ的にはなんとも危険なポジションにある。

真澄の蔵元ショップにクルマが突っ込んだ。只今修復工事中。

真澄はなんでもセンスがよく、シャレている。

余裕がある感じ。諏訪最大の酒蔵はいつも余裕だ。輸出もするし、日本酒全般の海外普及を考えておられる。

ウェブサイトはこちら⇒http://www.masumi.co.jp/

蔵元ショップはただいま臨時店舗で営業中。何度も来ているが、今回は久しぶり。3年ぶりくらいか。

ショップではキレイなおねえさんが相手してくれたので、長々とお話しちゃう・・・。

調子にのってこれも買っちゃう・・・。

少々大ぶりな盃。これでお酒飲んじゃう・・・。

キレイでしょ。

裏に「真澄」のロゴ。

楽しい酔っ払い街道。一番南の蔵元が真澄だ。毎年秋にはこの街道沿いに呑み歩きのイベントが開催される。

自宅に持ち帰る。西武七里ガ浜住宅地唯一で、湘南では稀な真澄を取り扱う酒店「高山商店」で真澄を買って来る。キッチンで飲む。

ただいま焼きビーフン製作中。