名古屋の夜の部は体調が良くないのでご辞退して、そのまま帰ってきました。

名古屋マカロンラスク

甘さ控えめでふわふわ!美味しかった。

ルドルフ・ヨハネス・ヨーゼフ・ライナー・フォン・エスターライヒ(ドイツ語: Rudolf Johannes Joseph Rainer, Erzherzog von Österreich, 1788年1月8日 - 1831年7月24日)は、神聖ローマ皇帝レオポルト2世の末子。1819年にオロモウツ大司教と枢機卿に選出された。一般的にはルドルフ(ルードルフ)大公の呼び名で、ベートーヴェンのパトロンおよび弟子として知られています。

オラース・ヴェルネが描いたヴァグラムの戦いでのナポレオン1809年

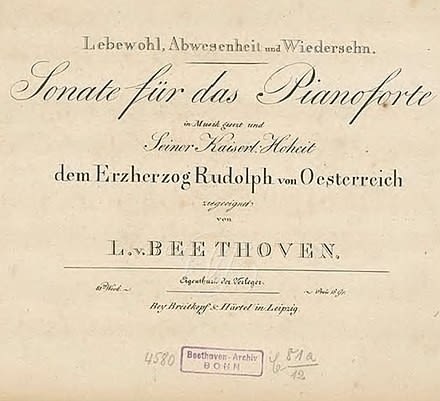

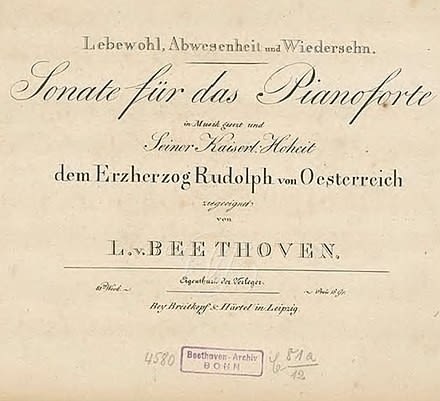

初版の表紙1811年

ごめんなさい。

行き迷ったと言ったら、2人が同じ方向だからと新幹線名古屋駅まで

送ってくれました。

名古屋の人優しいです。フルートもうまい!

駅で名古屋のお土産買いました

名古屋マカロンラスク

こちらは富久田先生からみんなに頂いたマドレーヌ。

甘さ控えめでふわふわ!美味しかった。

「また、会いましょうね!」と別れました。

先生も「もうこけないでくださいね!」

はい。気をつけます。

ルードヴィヒ ヴァン ベートーヴェン(1770-1827年)神聖ローマ帝国ケルン選帝侯領ボン生まれ、オーストリア帝国ウィーン没

1803年のベートーヴェン

のピアノソナタ第26番「告別」

は、ベートーヴェン自身が標題をつけています。名前をつけたのは、この『告別』と『悲愴』としかありません。

彼のパトロンで、弟子であり友人でもあったルドルフ大公

ルドルフ・ヨハネス・ヨーゼフ・ライナー・フォン・エスターライヒ(ドイツ語: Rudolf Johannes Joseph Rainer, Erzherzog von Österreich, 1788年1月8日 - 1831年7月24日)は、神聖ローマ皇帝レオポルト2世の末子。1819年にオロモウツ大司教と枢機卿に選出された。一般的にはルドルフ(ルードルフ)大公の呼び名で、ベートーヴェンのパトロンおよび弟子として知られています。

のウィーン脱出が関係しています。

オーストリアは1809年4月9日にナポレオン率いるフランス軍と戦闘状態に陥入りました。

ナポレオンの軍勢は5月12日までにウィーンへと侵攻します(第二次ウィーン包囲)。

オラース・ヴェルネが描いたヴァグラムの戦いでのナポレオン1809年

神聖ローマ帝国皇帝フランツ2世の弟にあたり皇族の身分であったルドルフ大公は5月4日に同市を離れることになりました。

ベートーヴェンはピアノソナタの第1楽章の草稿に

「Das Lebewohl(告別)」と記すとともに「1809年5月4日、ウィーンにて、敬愛するルドルフ大公殿下の出発に際して。」と書き入れました。

初版の表紙1811年

オーストリアの降伏により同年10月14日に終戦。

フランス軍が撤退した後の1810年1月30日にルドルフ大公はウィーンへと戻りました。

第2楽章の「Die Abwesenheit(不在)」はこの期間のことを示しています。

さらに第3楽章には

「Das Wiedersehen(再会)」、

「敬愛するルドルフ大公殿下帰還、1810年1月30日」と書き込まれています。

この曲を出版したブライトコプフ・ウント・ヘルテル社は各楽章の表題をフランス語に置き換えて

"les adieux"

"l'absence"

"le retour"

と表記しました。

親交の深かったルドルフ大公のために作曲されたこのピアノソナタの標題にはベートーヴェン自身もこだわりがあったらしく、

「Das Lebewohlは

les adieuxとは全く違うものである。前者は心から愛する人にだけ使う言葉であり、後者は集まった聴衆全体に対して述べる言葉だからである。」と手紙で抗議しています。

ただし、作曲者自身もスケッチ段階では第1楽章の「Das Lebewohl」を取り消して「Der Abschied(別れ)」、第3楽章は「Die Ankunft(到着)」としていたことが分かっています。

出版社へと持ち込まれたのは第24番、第25番のソナタと同じ1810年2月10日でしたが、このソナタ第26番のみ翌年に作曲者自身による修正を施され、1811年7月に出版されました。

ベートーヴェンのいう

「Das Lebewohl」はドイツ語辞書でひくと「別れの挨拶」という意味が、出てきます。

日本語で「告別」は、別れを告げる。という意味の他に告別式など、亡くなった人との永遠の別れを含む言葉で、再会の期待を込めて言うときには違うような気がします。

但し、現代の辞書をひいてみるとベートーヴェンの「告別」を指す言葉と載ってしまっているので、もうこの言葉はベートーヴェンのこの曲を指す言葉として新しい意味を持ったと思われます。

但し、キリスト教圈の告別式は天国で、幸せに包まれることで、再会を期待した式でもあるので日本のような物忌みや縁起の悪い意味が含まれません。

彼らにとっては現世で再会できても、来世で再会できても同じ。

しかも、「告別」は第1楽章だけで、第2楽章は「不在」第3楽章「到着」と再会の喜びを表したものであると思って聞いてみると、また、音楽も違って聴こえてくる?