うちの裏庭の金柑。今年は実が少ないです。

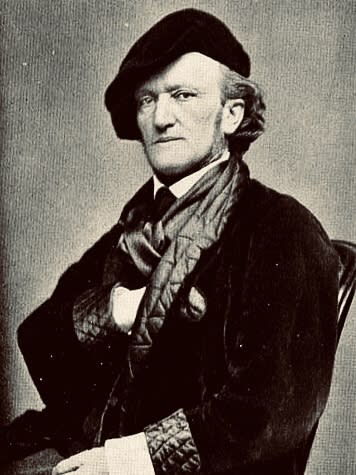

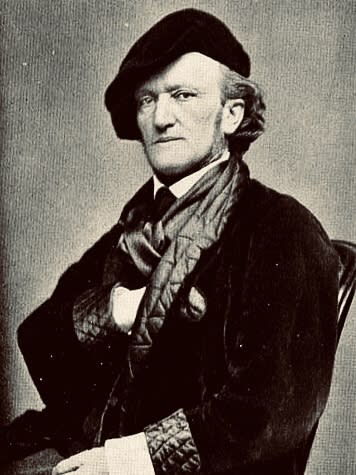

リヒャルト・ワーグナー(1813-1883)

が活躍しました。

が、バッハの「マタイ受難曲」

土曜日の朝は梅田ドルチェ楽器で伊藤公一先生のレッスンでした。

梅田クックハウスで次男と食べる昼食買って帰りました。

キンカンは中国南部が原産の植物です。

によってヨーロッパに導入され現在では世界中で見られます

例によってスケールとアルペジオから…。

音程が厳しいのはいつも通りですが、Fの平行調を吹いていきますが、Fから短三度下のDmの主音を吹く前に頭の中で音を出してみてから吹くように、次は長三度下のB♭を歌ってからというふうにさらって、相対音感を育てましょう。ということでした。

音程や滑らかに演奏するために、研究されています。毎回行く度にいくつかの替え指を提案されます。

覚えるのが大変です。

が、80歳オーバーの先生が新しい指使いを覚えて使いこなしておられるので、言い訳してられません。

頑張って覚えようとしますが…なかなか😱

いや、頑張ります。

梅田クックハウスで次男と食べる昼食買って帰りました。

カレーパンが美味しかったです。

キンカンは中国南部が原産の植物です。

キンカンの歴史的言及は、少なくとも 12 世紀以降の中国の文献に現れています。

東アジア、南アジア、東南アジアの他の地域では何世紀にもわたって栽培されてきました。

それらは1846 年にロンドン園芸協会のコレクターであるロバート フォーチュン(1812-1880年)スコットランドのプラントハンター

によってヨーロッパに導入され現在では世界中で見られます

1826年から1827年に、シューベルト、ウェーバー、ベートーヴェンは亡くなり、1830年までに第一期ロマン派は終わりました。

1840年代に故郷のドイツ地域(ザクセン王国・ドレスデン)に戻ったワーグナーは

リヒャルト・ワーグナー(1813-1883)

1845年にオペラ『タンホイザー』(WWV 70)

Otto Knille画『タンホイザーとヴェーヌス』

を作曲し上演しました。しかし、当初は不評でした。しかし上演し続けるうちに評価は上昇していき、ドレスデンにかぎらず各地で上演されるようになりました。

を作曲し上演しました。しかし、当初は不評でした。しかし上演し続けるうちに評価は上昇していき、ドレスデンにかぎらず各地で上演されるようになりました。

夏休暇にはヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハの『パルチヴァール』 、ゲオルク・ゴトフリート・ゲルヴィーヌスの『ドイツ人の詩的国民文学の歴史』 を読みました。

それに影響を受けたワーグナーは

1846年には演奏会の曲目としてベートーヴェン

ベートーヴェン(1770-1827年)

の「第九」の演奏を計画します。

の「第九」の演奏を計画します。

当時「第九」は演奏されることも少なく、忘れられた曲となっていたため猛反対を受けますが、徹底した準備によって大成功し、以降「第九」は名曲としての評価を確立することになりました。

このように、ここでも巨匠の作品の「再発見」と「復活」が起こっていたのです。

19世紀フランスでは王政復古時代(1814~1830)と七月王政時代(1830~1848) の両宮廷を頂点として一大音楽文化圏が展開されていました。女性貴族たちを中心とする音楽サロンの集合体が、音楽家たちを受け入れ、評価し、援助し、成功へと導く母体としての役割を果たしていたのです。

彼女たちにとって、サロンコンサートの開催は単なる暇つぶしではなく、貴族としての威信をかけて行う公の活動でした。自らのステータスのために、競い合うようにサロンコンサートが開催されていました。

当時800以上のサロンがあったそうです。

そこで活躍したのはショパン、リスト、パガニーニというヴィルトゥオーゾと呼ばれる繊細なテクニックを持つ作曲家です。

そして自ら踊るための音楽が求められ、シュトラウス親子、兄弟

が活躍しました。

一方ドイツでは、パリやウィーンの傾向は軽薄な音楽ととらえられ、「真面目」な音楽が求められました。

こうして、フランスやイタリアに対抗するため、自国の大作曲家たちを称揚する空気が生まれます。

発掘作業によって「大作曲家」「名作」「批評」「伝記」という概念が誕生し、その文化が音楽学校で「保存」「教育」されていきました。

そのような傾向の中でワーグナーの第九発掘が行われました。

この時代、メンデルスゾーン(1809~1847)

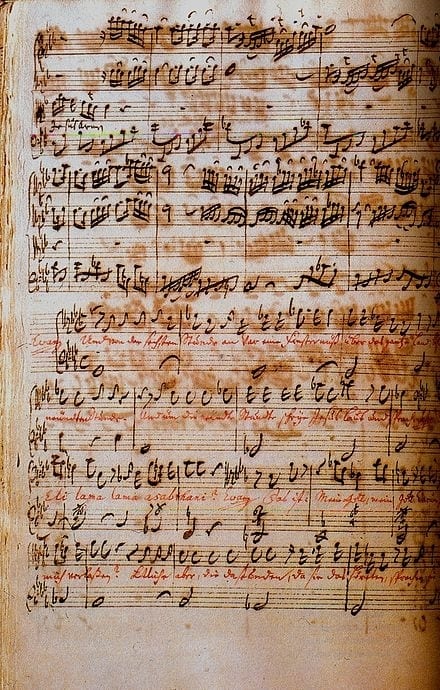

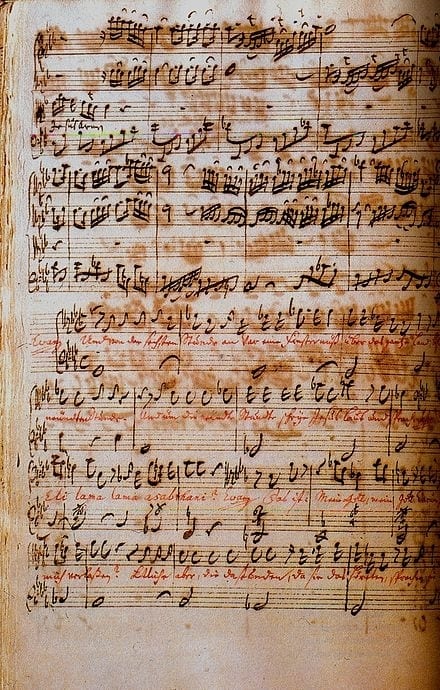

が、バッハの「マタイ受難曲」

を再演しました。

とっくの昔に忘れ去られた100年以上前のバッハの楽譜がまわりまわってメンデルスゾーンの祖母の手に渡りました。

クリスマスプレゼントとしてその楽譜をプレゼントされたのがメンデルスゾーン。

これを演奏会で披露したことで、「バッハ」は「再発見」されました。

また、1835年にメンデルスゾーンは演奏会のプログラムを改革していきます。「歴史的演奏会」を開き、バッハからベートーヴェン、ウェーバー、シューベルトに至るまでのドイツ音楽の流れを紹介します。

1846年はドイツ音楽の潮流が、変わった時です。

ワーグナーのオペラ「タンホイザー」