月曜日の18:00〜渡辺橋近くのサロン ド プリンシパルでフルートアンサンブル「エスカル」の練習でした。

筑前橋から大阪湾方面を見たところです。![]()

そんな榎田雅祥先生のコンサート

2024年3月31日(日)14:00〜

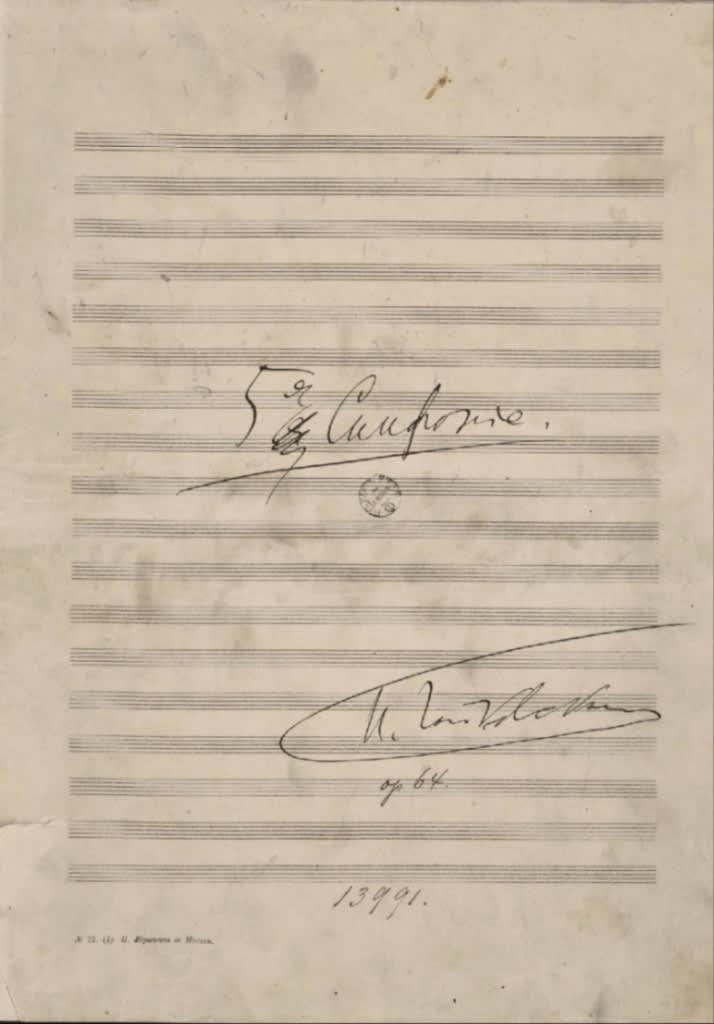

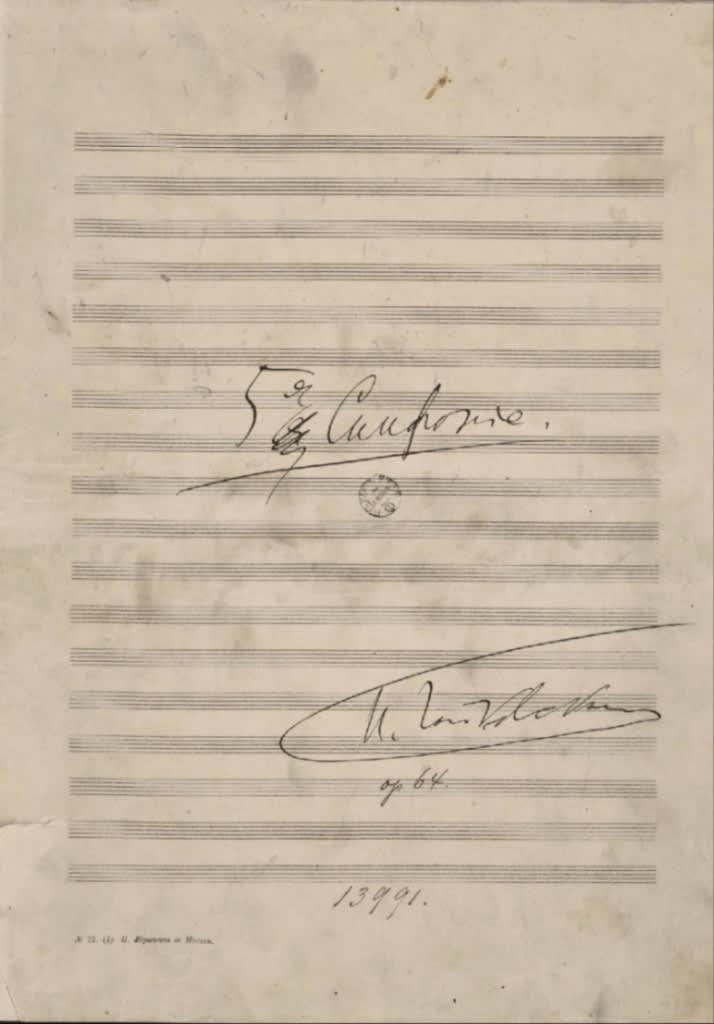

1888年チャイコフスキー

1888年出版交響曲第5番表紙

アーヘン大聖堂

![]()

筑前橋から大阪湾方面を見たところです。

今日はアルトがお休み。

曲はドビュッシーの小組曲。

「小舟にて」「行列」「メヌエット」「バレエ」をメンバーがフルートアンサンブルに編曲してくれました。

コンサートフルートが1〜6パートまで、アルトフルート、バスフルートが2部ずつとコントラバスフルート。

コントラバスフルートは神戸にしかないので、無しで。

1stフルートも神戸が担当するのですが、今日はYさんが、吹いてくれました。

榎田先生、指揮しながら、言えば修正できるのに、漫然と吹いているメンバーにお冠り。

やがて大フィル時代の話しをしてくださいました。

カール・ベームの指揮でチャイコフスキーの交響曲第5番をリハしていたときのこと、

やはり漫然と吹いていたフルートの1人に「1人で吹いて下さい。」と言われました。

そのフルーティストは完璧に演奏してみせました。

すると、カール・ベームは激怒して「できるのに、なぜはじめからやらないんだ!」

と言われたそうな。

さて、一回目から緊張感を持って音を出すようにというありがたいエピソード。私も肝に銘じたいところです。

そんな榎田雅祥先生のコンサート

「オレの話を聞け!」

チェンバロは千葉真由美さん。

2024年3月31日(日)14:00〜

リーフホール(兵庫県三田市)

ぜひおいでください。

ピョートル イリイチ チャイコフスキー(1840-1893年)ロシア帝国ヴォトキンスク生まれ、ロシア帝国サンクトペテルブルク没

1888年チャイコフスキー

交響曲第5番 ホ短調 作品64は、ロシアの作曲家ピョートル・イリイチ・チャイコフスキーが作曲した交響曲です。

1888年出版交響曲第5番表紙

チャイコフスキーの円熟期にあたる1888年の作品であり、交響曲第4番ヘ短調作品36とは作曲時期に10年の隔たりがあります。

4つの楽章からなり、演奏時間は約42分。一つの主題が全ての楽章に登場し作品全体に統一感を与えています。

この主題は「運命」を象徴しているとされており、第1楽章の冒頭で暗く重々しく提示されますが、第4楽章では「運命に対する勝利」を表すかのように輝かしく登場します。第1楽章と第4楽章は序奏とコーダがあるソナタ形式。緩徐楽章である第2楽章は極めて美しい旋律をもち、第3楽章にはスケルツォの代わりにワルツが置かれています。

チャイコフスキーは初演を含めて6回この曲を指揮しましたが、作品にただし、放浪中のチャイコフスキーが自由を謳歌していたかと言うと決してそうではなく、精神的な支えであった友人ニコライ・ルビンシテイン

(1835-1881年)

の死、経済的な後ろ盾であるフォン・メック夫人(1831-1894年)

の死、経済的な後ろ盾であるフォン・メック夫人(1831-1894年)

破産の噂、妹アレクサンドラの家庭崩壊、進展しない離婚問題などはチャイコフスキーの精神を不安定にしていました。

やがてチャイコフスキーはロシアの村で残りの人生を過ごしたいと考えるようになり、1885年2月にモスクワから北に約80km離れたマイダーノヴォ(Майданово)に家を借り、6年以上に及んだ放浪生活に終止符を打ちました。

その後、1888年5月にはさらに良い環境を求めてマイダーノヴォからフローロフスコエに移り住みました、交響曲第5番はこの地で作曲されました。

交響曲第4番から交響曲第5番までの間の10年については、チャイコフスキーがスランプに陥っていた「低迷期」であるとする評価がかつてあり、管弦楽のための組曲や『弦楽セレナーデ』といった複数の楽章で構成される作品は、交響曲を書きたくても書けなかったことから生まれたものであるとも言われてきました。

しかし、実際には多くの作品が完成しているように、着実に創作は続けられいて、この時期のチャイコフスキーは、晩年における更なる飛躍のために試行錯誤を続けていたと考えられています。

チャイコフスキーが音楽のアイデアや生活に関するメモを記した作曲ノートは19冊が残っていて、1887年夏から1888年春にかけて書かれた4冊目のノートには、同じ時期に作曲が進められた『ハムレット』

1890年出版 劇付随音楽「ハムレット」

に基づく舞台音楽と交響曲第5番の構想が記されています。

に基づく舞台音楽と交響曲第5番の構想が記されています。

そこに見られるワルツ主題(第3楽章)の原案は1887年8月に書かれたもので、作曲の約1年前に着想があったことになります。また、後に「運命の主題」と呼ばれる主題の原案もあり、これは同年秋のものと考えられています。

ノートには楽譜のみならず言葉でもアイデアが記されており、第2楽章の原案の一部と見られる楽譜には次のような言葉が添えられています。

「慰め、ひとすじの光……いや、希望はない」

チャイコフスキー自身は、交響曲第5番に 標題は存在しないと後に述べていますが、以下に示すノートの書き込みは交響曲第5番につながる標題であると考えられています。

「序奏。運命の前での、あるいは同じことだが、人に計り難い神の摂理の前での完全な服従。アレグロ、I. XXXに対する不満、疑い、不平、非難。II. 信仰の抱擁に身を委ねるべきではないか??? もし実現できれば、すばらしい標題だ」

この標題については『ハムレット』との関連や、次に述べる1887年夏のアーヘンにおける体験との関連が指摘されています。

アーヘンでの体験

1887年7月、かねてからの友人ニコラーイ・ドミートリエヴィッチ・コンドラーチエフが病のために死期が近づいていると知ったチャイコフスキーは、コンドラーチエフが療養中であったドイツのアーヘンに向かいました。

アーヘン大聖堂

アーヘンには7月27日から9月6日までの約40日間滞在し、ここで終末期のコンドラーチエフに付き添いました。チャイコフスキーはアーヘンから戻った後に以下のように書いています。

「アーヘンでの六週間、命運がつきながら死ぬこともできず、ひどく悩み苦しんでいる人間との生活は、言葉にならない程苦しいものでした。これは私の人生の最も暗い部分の一つでしょう。人生に疲れ、悲しい無気力に陥り、私自身ももうすぐ死ぬかもしれないという感情と、死が近づくことで私自身の人生において重要で本質的なものを成している全てが、小さな詰まらない、そして全く目的の無いもののような気がしているのです。」

— 1887年9月12日付けでフォン・メック夫人に宛てた手紙

「僕の宗教は限りなく明白になった。この間、僕は神について、生と死について、とくにアーヘンでは、何のために、どうやって、なぜ? が、私の中でしばしば起こり、不安気に飛びかうのかという、宿命的な問題についてたくさん考えた。」

— 1887年10月3日付けの日記

アーヘンでは、死に怯える病人に接し続けたことでチャイコフスキー自身も精神的に不安定になり体調も壊しました。しかし、ここでの体験はチャイコフスキーが死や宗教に対する思索を深めるきっかけとなり、そのことが以降の作品や、前述した交響曲の標題に影響を与えていると考えられています。

ヨーロッパ演奏旅行の帰路、チャイコフスキーは弟アナートリィが控訴院の検察官として赴任していたティフリス(現在のジョージアの首都トビリシ)に立ち寄り、4月7日から4月26日までの3週間をそこで過ごしました。

ここから弟モデストやフォン・メック夫人にあてた手紙では、夏に新しい交響曲を作曲するつもりであると述べていますが、

5月27日モデストにあてた手紙では、様々な校訂作業があるために交響曲にはまだ着手できていないと報告しています。

ところが、そのわずか4日後に書かれた5月31日付けのモデストあての手紙には

「目下、役に立たなくなった自分の脳味噌から、苦心惨憺して交響曲を絞り出すことを始めようとしている。」とあることから、この日以降、作曲の作業に取りかかったものと考えられています。

チャイコフスキーはここから約1か月の間に全曲のスケッチを完成させ、引き続きオーケストレーションに取りかかり、8月26日に作品を完成させています。

11月8日には楽譜の初版がユルゲンソーン社から出版されました。

また、四手ピアノ版がセルゲイ・タネーエフによって編曲されており、その第2楽章と第3楽章が11月6日、モスクワにおいてタネーエフとアレクサンドル・ジロティのピアノによって披露されています。

「私の新しい交響曲をペテルブルグで二度、プラハで一度演奏した結果、この曲が不成功であるという確信に達しました。ここには何か余分で雑多なもの、不誠実でわざとらしいものがあります。

昨晩私達の〈交響曲第四番〉を再検討してみました。

何という差があることでしょうか。なんと立派によく書けていることでしょうか。これは大層悲しいことなのです。」

しかしその後ハンブルクでアルトゥル ニキシュ指揮 で演奏。

リハーサルを聴いたブラームスは、「交響曲の第1楽章から第3楽章までは良いが第4楽章は気に入らない」とチャイコフスキーに伝えましたが、演奏会自体は大成功で、自信を取り戻したチャイコフスキーはモデスト

モデスト チャイコフスキー(1850-1916年)台本作家 スペードの女王など兄の作品にも参加しています。

にあてて

にあてて

「嫌いになりかけていたこの曲がまた好きになった。」と書き送っています。

カール・ベーム指揮のチャイコフスキー第5番はアップロードできなかったので、バーンスタインで