雨の土曜日となった29日、昨夕に収穫した桃を選果し箱詰めして、午前中に農協に出荷した後に、午後から山形テルサホールに出かけました。15時30分から始まるロビー・コンサートで演奏してくれたのは、小松崎恭子(Fl)、溝邉奈菜(Vn)、田中知子(Vla)、渡邊研多郎(Vc)の4人。曲目は、モーツァルトのフルート四重奏曲第2番、ト長調K.285aです。

開演前のプレ・コンサート・トークの前に、最近は事務局長の西濱秀樹さんが話すことが多くなりました。今回は、山形国際ドキュメンタリー映画祭2015(*1)にあわせて10月13日(火)に予定されている「山響スペシャルコンサート」の紹介(*2)です。飯森範親指揮山形交響楽団と山響アマデウス・コアに共演するのが、エルサルバドル共和国出身、シカゴ響などでオーボエ奏者をつとめるホセ・リカルド・カスタニェーダさん、山響とも共演の多いピアノの永田美穂さんに加え、民謡と演歌の工藤あやのさんという顔ぶれで、「郷愁」をテーマにした演奏会だそうです。チケットはまだあるそうで、これはぜひ聴きにいきたいものです。

西濱事務局長の紹介で現れた指揮者の現田茂夫さんは、ステージ袖のドアのところから「コンニチワ~!」と登場。神奈川フィル時代のイメージが強いのですが、トレードマークの学生服みたいな姿で、元気いっぱいです。西濱さんとの対話で初めて知ったのですが、現田さんの奥様がソプラノの佐藤しのぶさんで、そのご両親がともに山形県出身という関係から、山形に親戚がいっぱいあるのだそうな。へ~、まったく意外なご縁でした(^o^)/

本日の曲目は、「苦悩する芸術家」と題し、

というものです。

最初の曲目、R.シューマンの歌劇「ゲノヴェーヴァ」序曲。実際にナマで聴くのは珍しい曲目かもしれません。当方は、2006年9月に松沼俊彦さんが指揮した第175回定期で聴いて以来、しばらくぶりです。

この曲の楽器編成は、フルート(2)、オーボエ(2)、クラリネット(2)、ファゴット(2)、ホルン(4)、トランペット(2)、トロンボーン(3)、ティンパニ、弦楽5部となっています。本日の弦楽セクションは、犬伏亜里さんがコンサートマスター席に座り、1st-Vn(8)、2nd-Vn(7)、Vla(5)、Vc(5)、Cb(3) からなる 8-7-5-5-3 というスタイル。夏休み明けのせいか、ステージ衣装だけでなく、いつもの顔ぶれとあちこちで少し違うような気がします(^o^)/

現田さんはこの曲がお好きなのだそうで、指揮棒を持たずに手や体のやわらかな動きでシューマンの屈折した音楽を表現しました。透明感のある弦楽の響きの上に、木管・金管楽器がとてもステキな響きを聴かせてくれました。

ステージ中央にグランドピアノが引き出され、オーケストラの一部のレイアウトが変更された後に、ピアノの若林顕さんが登場します。夏の演奏会らしく、ネクタイなしでジャケットの胸ポケットには赤いチーフがちらり。さりげなく、おしゃれです。

プログラムの二曲目、グリーグのピアノ協奏曲です。ティンパニの連打で始まり、ピアノが堂々と主張し始める冒頭部から、もうエネルギッシュな演奏です。でも、第2楽章の出だしがそっと入ってくるところなど優しく歌うところは、内側から湧き出てくるようなロマンティシズムがあふれます。素晴らしい演奏! 終楽章もバリバリと弾いているはずなのですが、オーケストラの透明感のある響きとよくあった、力強くもあり美しくもあるピアノでした。

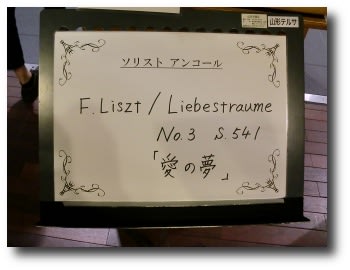

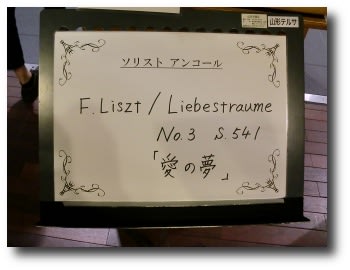

聴衆の拍手に応えて、アンコールはリストの「愛の夢」第3番。これがまた、抜群に素晴らしかった。思わず「ほぉ~っ」とため息がもれました。

休憩の後は、ドヴォルザークの交響曲第6番です。トロンボーン部隊3人の右にチューバが加わり、管楽セクションが強化されます。ホルンとヴィオラが弱く奏するところから、幸福感に満ちた音楽が始まりますが、現田茂夫さんの指揮は、どちらかといえばブラームスのような重厚さもねらったような印象です。美しい第2楽章、民族的な舞曲をもとにした第3楽章を経て、終楽章の晴れやかで誇らしげなクライマックスまで、徐々に力を増していくアプローチを取っていました。個人的には、この曲は郊外通勤ドライブの音楽として親しんだ関係で、重厚さよりは一貫した疾走感が背骨にあってほしいと思っています。その意味では異色のアプローチとなりましたが、もしかするとこういうとらえ方が本流で、私の印象のほうが異色なのかもしれません(^o^)/

終演後のファン交流会では、若林顕さんが、山響の印象を「あたたかな雰囲気」と「澄んだ音色」の二点からとらえたことを話しました。こんどまた演奏するときは、シューマンの協奏曲を演奏してみたいとのことでしたが、それはぜひぜひ聴いてみたものです!

着替えて現れた現田茂夫さんは、なんとまあ驚きのハデハデ「遊び人」ルック。それが似合っているのですから、きっと根っからの遊び人…いやいや、自由人なのでしょう(^o^)/

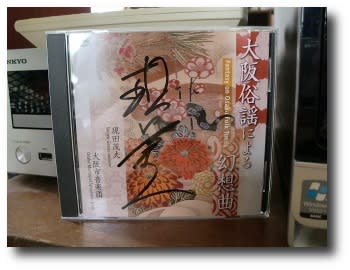

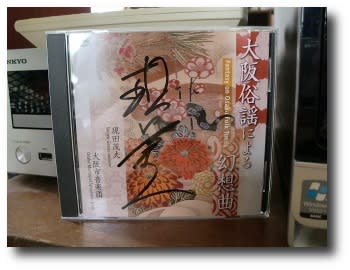

本人は練習が嫌いと話していましたが、フルメンバーでなかったこともあり、山響がまだ困難な時代にあった1990年代に指揮したことがあるとのことで、もしかするとそのころの第一印象が抜けなくて、完成度を追求するような練習は求めなかったのかも、などと思ってしまいました。折角ですので、大阪市音楽団による「大阪俗謡による幻想曲」という珍しいCDを購入(*3)して指揮者ご本人サインをしてもらい、またの機会を願いながら帰宅しました。

(*1):山形国際ドキュメンタリー映画祭~オフィシャルサイト

(*2):山形国際ドキュメンタリー映画祭スペシャルコンサート~山形交響楽団の紹介ページ

(*3):このあたり、山形弦楽四重奏団が日本の作曲家の作品を積極的に取り上げた演奏を聴いてきている影響でしょう。大阪市音楽団というと、もしかしてあのバンド? 素晴らしく立派な演奏ではないですか。

開演前のプレ・コンサート・トークの前に、最近は事務局長の西濱秀樹さんが話すことが多くなりました。今回は、山形国際ドキュメンタリー映画祭2015(*1)にあわせて10月13日(火)に予定されている「山響スペシャルコンサート」の紹介(*2)です。飯森範親指揮山形交響楽団と山響アマデウス・コアに共演するのが、エルサルバドル共和国出身、シカゴ響などでオーボエ奏者をつとめるホセ・リカルド・カスタニェーダさん、山響とも共演の多いピアノの永田美穂さんに加え、民謡と演歌の工藤あやのさんという顔ぶれで、「郷愁」をテーマにした演奏会だそうです。チケットはまだあるそうで、これはぜひ聴きにいきたいものです。

西濱事務局長の紹介で現れた指揮者の現田茂夫さんは、ステージ袖のドアのところから「コンニチワ~!」と登場。神奈川フィル時代のイメージが強いのですが、トレードマークの学生服みたいな姿で、元気いっぱいです。西濱さんとの対話で初めて知ったのですが、現田さんの奥様がソプラノの佐藤しのぶさんで、そのご両親がともに山形県出身という関係から、山形に親戚がいっぱいあるのだそうな。へ~、まったく意外なご縁でした(^o^)/

本日の曲目は、「苦悩する芸術家」と題し、

- シューマン/歌劇「ゲノヴェーヴァ」op.81 序曲

- グリーグ/ピアノ協奏曲 イ短調 op.16 若林顕(Pf)

- ドヴォルザーク/交響曲 第6番 ニ長調 op.60

現田茂夫指揮 山形交響楽団

というものです。

最初の曲目、R.シューマンの歌劇「ゲノヴェーヴァ」序曲。実際にナマで聴くのは珍しい曲目かもしれません。当方は、2006年9月に松沼俊彦さんが指揮した第175回定期で聴いて以来、しばらくぶりです。

この曲の楽器編成は、フルート(2)、オーボエ(2)、クラリネット(2)、ファゴット(2)、ホルン(4)、トランペット(2)、トロンボーン(3)、ティンパニ、弦楽5部となっています。本日の弦楽セクションは、犬伏亜里さんがコンサートマスター席に座り、1st-Vn(8)、2nd-Vn(7)、Vla(5)、Vc(5)、Cb(3) からなる 8-7-5-5-3 というスタイル。夏休み明けのせいか、ステージ衣装だけでなく、いつもの顔ぶれとあちこちで少し違うような気がします(^o^)/

現田さんはこの曲がお好きなのだそうで、指揮棒を持たずに手や体のやわらかな動きでシューマンの屈折した音楽を表現しました。透明感のある弦楽の響きの上に、木管・金管楽器がとてもステキな響きを聴かせてくれました。

ステージ中央にグランドピアノが引き出され、オーケストラの一部のレイアウトが変更された後に、ピアノの若林顕さんが登場します。夏の演奏会らしく、ネクタイなしでジャケットの胸ポケットには赤いチーフがちらり。さりげなく、おしゃれです。

プログラムの二曲目、グリーグのピアノ協奏曲です。ティンパニの連打で始まり、ピアノが堂々と主張し始める冒頭部から、もうエネルギッシュな演奏です。でも、第2楽章の出だしがそっと入ってくるところなど優しく歌うところは、内側から湧き出てくるようなロマンティシズムがあふれます。素晴らしい演奏! 終楽章もバリバリと弾いているはずなのですが、オーケストラの透明感のある響きとよくあった、力強くもあり美しくもあるピアノでした。

聴衆の拍手に応えて、アンコールはリストの「愛の夢」第3番。これがまた、抜群に素晴らしかった。思わず「ほぉ~っ」とため息がもれました。

休憩の後は、ドヴォルザークの交響曲第6番です。トロンボーン部隊3人の右にチューバが加わり、管楽セクションが強化されます。ホルンとヴィオラが弱く奏するところから、幸福感に満ちた音楽が始まりますが、現田茂夫さんの指揮は、どちらかといえばブラームスのような重厚さもねらったような印象です。美しい第2楽章、民族的な舞曲をもとにした第3楽章を経て、終楽章の晴れやかで誇らしげなクライマックスまで、徐々に力を増していくアプローチを取っていました。個人的には、この曲は郊外通勤ドライブの音楽として親しんだ関係で、重厚さよりは一貫した疾走感が背骨にあってほしいと思っています。その意味では異色のアプローチとなりましたが、もしかするとこういうとらえ方が本流で、私の印象のほうが異色なのかもしれません(^o^)/

終演後のファン交流会では、若林顕さんが、山響の印象を「あたたかな雰囲気」と「澄んだ音色」の二点からとらえたことを話しました。こんどまた演奏するときは、シューマンの協奏曲を演奏してみたいとのことでしたが、それはぜひぜひ聴いてみたものです!

着替えて現れた現田茂夫さんは、なんとまあ驚きのハデハデ「遊び人」ルック。それが似合っているのですから、きっと根っからの遊び人…いやいや、自由人なのでしょう(^o^)/

本人は練習が嫌いと話していましたが、フルメンバーでなかったこともあり、山響がまだ困難な時代にあった1990年代に指揮したことがあるとのことで、もしかするとそのころの第一印象が抜けなくて、完成度を追求するような練習は求めなかったのかも、などと思ってしまいました。折角ですので、大阪市音楽団による「大阪俗謡による幻想曲」という珍しいCDを購入(*3)して指揮者ご本人サインをしてもらい、またの機会を願いながら帰宅しました。

(*1):山形国際ドキュメンタリー映画祭~オフィシャルサイト

(*2):山形国際ドキュメンタリー映画祭スペシャルコンサート~山形交響楽団の紹介ページ

(*3):このあたり、山形弦楽四重奏団が日本の作曲家の作品を積極的に取り上げた演奏を聴いてきている影響でしょう。大阪市音楽団というと、もしかしてあのバンド? 素晴らしく立派な演奏ではないですか。