先日、某テレビ番組でイースター島のモアイ像の運搬方法を再現していてとても興味深かった。見ながらふと、伊勢音頭の原詩「石は吊ってもつ 吊ってもつ石は 尾張名古屋の城の石」という歌詞を思い出した。

この音頭の起源については、慶長年間の名古屋城普請のとき、加藤清正が自ら木遣を唄って石曳きの音頭をとり、難工事を成し遂げたという伝説があり、名古屋城には「清正公石曳きの像」なるものまで建てられている。この工事に従事していた岐阜の付知村民は、この音頭を大切に受け継ぎ、伊勢の神木を送り出すときの木遣音頭として今日に至っている。なお、「弥長久(やーとこせ) 世弥成(よいやな)安楽楽(あらら)是者伊勢(これわいせ)是善所伊勢(このよいとこいせ)」という囃子詞は千数百年も昔から伝わる伊勢神宮の御詠歌だそうだ。

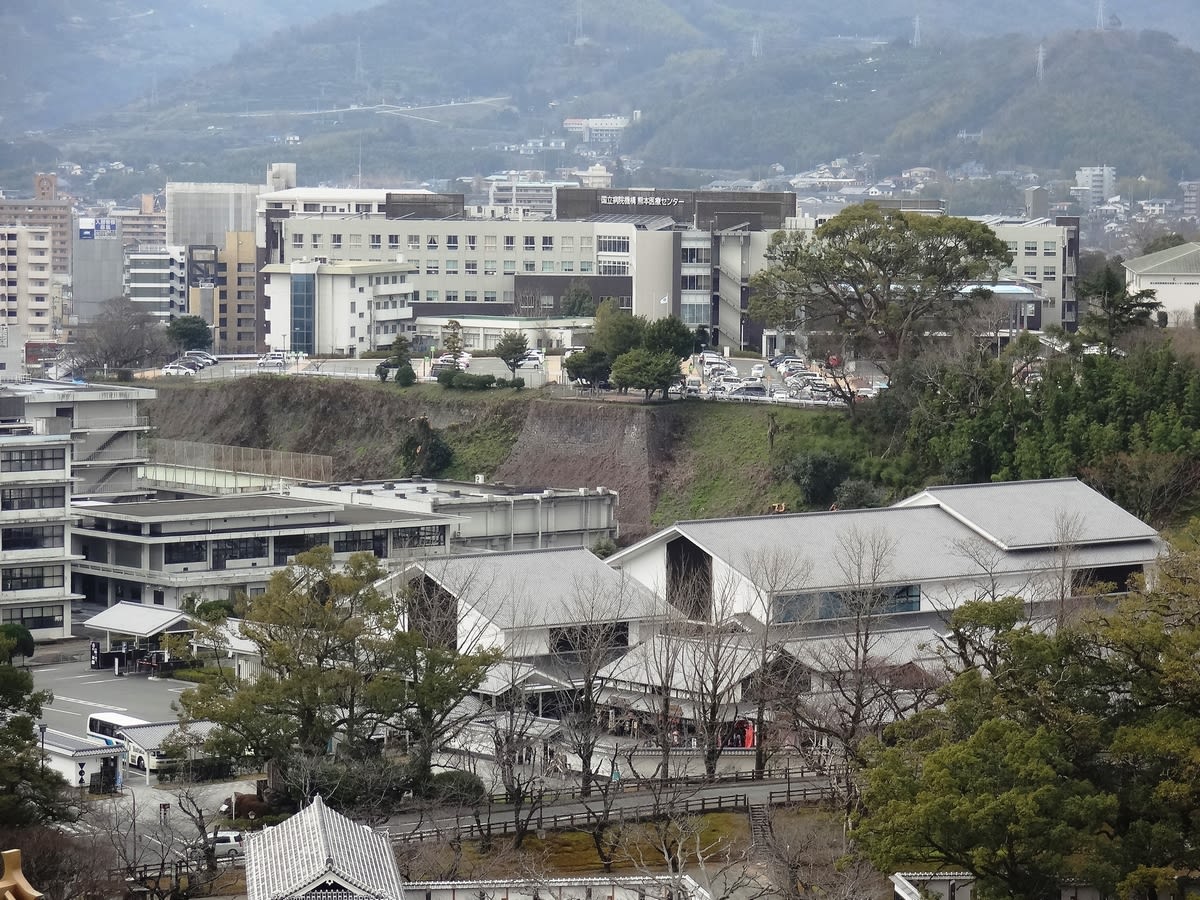

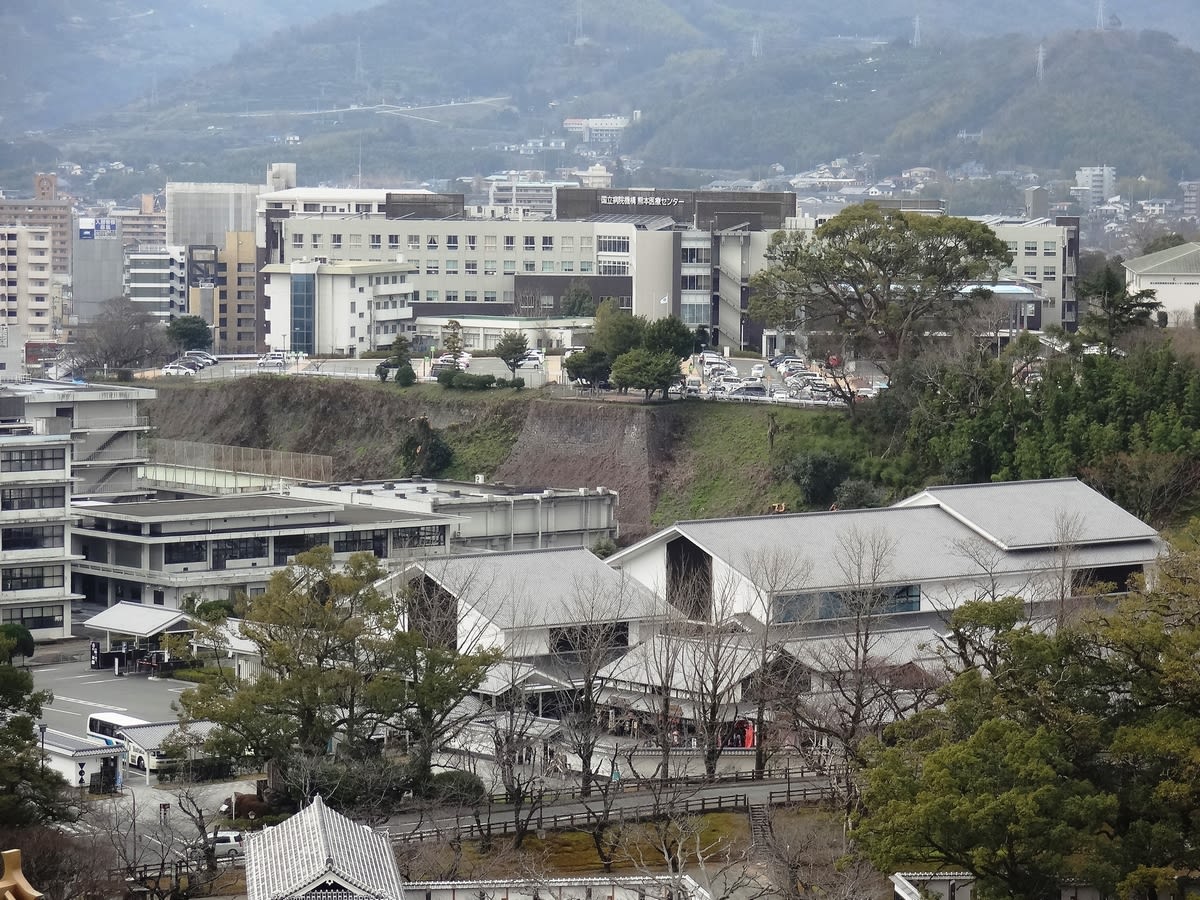

清正は天正16年(1588)、佐々成政改易後の隈本城に入城し、間もなく北側の茶臼山に熊本城の建設に着手した。この清正が熊本城を築城する時期の遺構と考えられるものが、現在の国立病院機構熊本・附属看護学校が建設される前の発掘調査で発見されている。それは遺跡東側を南北に通る道路で、古代の官道遺構でも見られる波板状の窪みを入れたもので、南側から緩やかな傾斜で北側に登っており、熊本城建設の際に石材や木材を運ぶために作られた修羅道の可能性があるという。

熊本城築城に携わった高瀬の大工棟梁善蔵の思い出を聞き書きした「大工善蔵より聞覚控」という古文書には、「材木は阿蘇、菊池、茶臼山周辺、権現山などから切り出しになり、石は六甲山、祇園山、岡見岳、津浦あたりからも取り寄せられた。木馬道から木と石を運んだが、車があったからこそ出来たのである」と記されている。

清正の熊本城築城当時、現在の桜の馬場は白川が流れており、舟運により建設資材を運んだ。

この看護学校の辺りを、材木や石を運搬する修羅道が通っていた。

くっきりと残る修羅道の跡。写真の下側(東側)

香川県小豆島土庄町には、大坂城築城時、清正らが石を切出し運搬した地車などが再現されている。

現在、熊本城の奉行丸申未櫓がある辺りを修羅道が通っていたのだろうか。

▼伊勢音頭/木遣

この音頭の起源については、慶長年間の名古屋城普請のとき、加藤清正が自ら木遣を唄って石曳きの音頭をとり、難工事を成し遂げたという伝説があり、名古屋城には「清正公石曳きの像」なるものまで建てられている。この工事に従事していた岐阜の付知村民は、この音頭を大切に受け継ぎ、伊勢の神木を送り出すときの木遣音頭として今日に至っている。なお、「弥長久(やーとこせ) 世弥成(よいやな)安楽楽(あらら)是者伊勢(これわいせ)是善所伊勢(このよいとこいせ)」という囃子詞は千数百年も昔から伝わる伊勢神宮の御詠歌だそうだ。

清正は天正16年(1588)、佐々成政改易後の隈本城に入城し、間もなく北側の茶臼山に熊本城の建設に着手した。この清正が熊本城を築城する時期の遺構と考えられるものが、現在の国立病院機構熊本・附属看護学校が建設される前の発掘調査で発見されている。それは遺跡東側を南北に通る道路で、古代の官道遺構でも見られる波板状の窪みを入れたもので、南側から緩やかな傾斜で北側に登っており、熊本城建設の際に石材や木材を運ぶために作られた修羅道の可能性があるという。

熊本城築城に携わった高瀬の大工棟梁善蔵の思い出を聞き書きした「大工善蔵より聞覚控」という古文書には、「材木は阿蘇、菊池、茶臼山周辺、権現山などから切り出しになり、石は六甲山、祇園山、岡見岳、津浦あたりからも取り寄せられた。木馬道から木と石を運んだが、車があったからこそ出来たのである」と記されている。

清正の熊本城築城当時、現在の桜の馬場は白川が流れており、舟運により建設資材を運んだ。

この看護学校の辺りを、材木や石を運搬する修羅道が通っていた。

くっきりと残る修羅道の跡。写真の下側(東側)

香川県小豆島土庄町には、大坂城築城時、清正らが石を切出し運搬した地車などが再現されている。

現在、熊本城の奉行丸申未櫓がある辺りを修羅道が通っていたのだろうか。

▼伊勢音頭/木遣