今日4月15日は出雲阿国の忌日である「阿国忌」(生没年不詳)とされている。

今日4月15日は出雲阿国の忌日である「阿国忌」(生没年不詳)とされている。慶長15年(1610)春、加藤清正は八幡の國(出雲阿国)を肥後に招き、鹽屋町三丁目(現中央区新町2丁目)の武者溜りで歌舞伎を興行したことが「續撰清正記」」に書かれている。しかしこれ以外の史料がなく詳細は分からない。何か未知のことでも書かれていないかと思い、「国立国会図書館デジタルコレクション」の中の「江戸年代記(明治42年出版)」を調べてみた。すると「慶長十二年・丁未(ひのとひつじ)」の2月に面白い記述を発見した。そこには次の2項目が並記されていたのである。

- 二月細川幽斎室町家の儀式三巻を上る

- 同月観世金春勧進能興行出雲阿国歌舞伎興行

2番目は、この年江戸城天守閣が落成、京で人気の出雲阿国を江戸へ招き、江戸城本丸・西の丸にある観世・金春の能舞台で、女歌舞伎がお披露目された。その後、亜流の芸能者が陸続と江戸へ下り、いわゆる江戸歌舞伎の歴史が始まった。

これを読みながら細川幽斎と出雲阿国が同じ時代だったことをあらためて認識した。

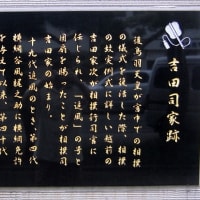

ちなみに、京都市北区にある臨済宗大徳寺の塔頭高桐院は細川忠興によって創建された細川家の菩提寺の一つであるが、ここには忠興とガラシャ夫人の墓塔などとともに出雲阿国の墓があり、すぐ傍には阿国の恋人とも夫ともいわれる名古屋山三郎の墓もある。

日本舞踊協会公演「阿国歌舞伎夢華」より

ともかく、わけのわからないメールは「触らぬ神に祟りなし」ですね!お互い注意しましょう!

(最近教科書では阿国ではなく「お国」と記述するようになっているときき、なんとなく慣れないクリンより)

「續撰清正記」によれば「八幡の国」と呼ぶ女芸能者と書かれていますが、「出雲阿国」というのは後世の人々の呼名で、本人がそう名乗った記録はなく、興行ごとに違う名乗りをしていたという専門家もいます。「續撰清正記」の記述「八幡の国」についても何人かの研究家の方が「出雲阿国」に間違いないと仰っています。いつの頃からか「出雲阿国」という表記が一般的になりましたが古い文献には「於国」と書いたものもあり、「お国」と表記するのが正しいとする文献も読んだことがあります。

熊本での興行は「藤崎八旛宮」の勧進として行われたと考えられますので「八幡」を名乗ったのではないかと推測しています。