藤崎八旛宮に弥生の朔日詣りをした後、ふと境内の清原元輔(清少納言の父)の歌碑のことを思い出した。大河ドラマに元輔が登場したことが頭の片隅にあったからだろう。何度も見ているのだが、あらためてじっくり見てみようと歌碑のところへ向かった。ちょうど神職の方が付近を高帚で掃いておられた。「コンニチワ」と声を掛けると「元輔の歌碑を見に来られたのですか?」とたずねられ、それからひとしきり元輔談義が続いた。

元輔が肥後国司として赴任した時、濃い緑に覆われ「黒髪山」と呼ばれていた山を見て、ふるさと大和の龍田山を偲んで「龍田山」と名を改めたと伝えられる。「黒髪山から龍田山」への改名については諸説あるが、熊本出身の民俗学者・谷川健一も「列島縦断 地名逍遥」においてその説を紹介している。

ところで前々から抱いていた疑問だが、山の改名が元輔の発案だとすれば、いったいどこから「龍田山(立田山)」を眺めたのだろうか。国司ともなれば一日の大半を国衙の中で過ごしたと考えられるが、元輔の時代の肥後の国府は「飽田国府」現在の二本木地区である。場所は現在のKAB(熊本朝日放送)付近と推定されている。江戸後期、熊本藩士・八木田桃水が著した「新撰事蹟通考」によれば、「国府ハ飽田郡宮寺村ニ在其遺基ヲ今古府中ト称ス、是国守ノ治府ナリ」とあり、平安初期以後の国府跡という。「地志略」に「石塘を出て南蓮台寺の前、東は白川、西は高橋に通ふ大道を限つて古の府なり」と位置を示している。

それでは、飽田国府から立田山ははたして見えたのだろうか。直線距離にして約6㌔、今日のように視界を遮る建物は無かったとしても立田山の高さはせいぜい150㍍の低山である。この距離で大和の龍田山を想う情趣を味わえただろうか。国府を出た位置で立田山を眺めたことも大いに考えられる。たとえば京町台地の上から。飽田国府から真っすぐ北へ、大宰府へ向かう官道があったと考えられている。今日も残る薬師坂を登り、元輔の時代すでに創建されていた藤崎八旛宮の脇を通ると後に豊前街道となる道と重なる。京町台地に上れば当時は立田山が手に取るように見えたに違いない。在任中、大宰府には何度か往来があったかもしれない。

また立田山西麓にも、蚕飼(子飼)から鞠智城の脇を通って大宰府に向かう車路(くるまじ)と呼ばれる官道もあった。そちらは立田山を間近に見ることができただろう。

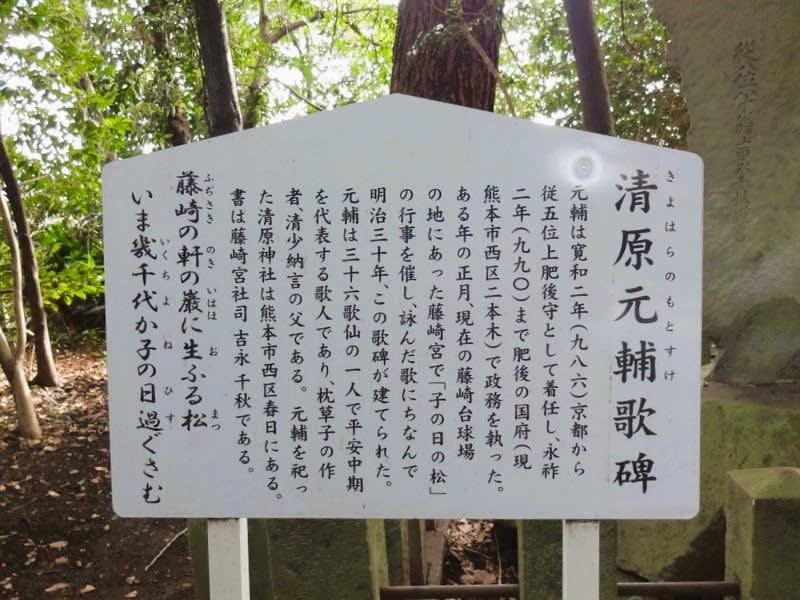

清原元輔の歌碑(藤崎八旛宮境内)

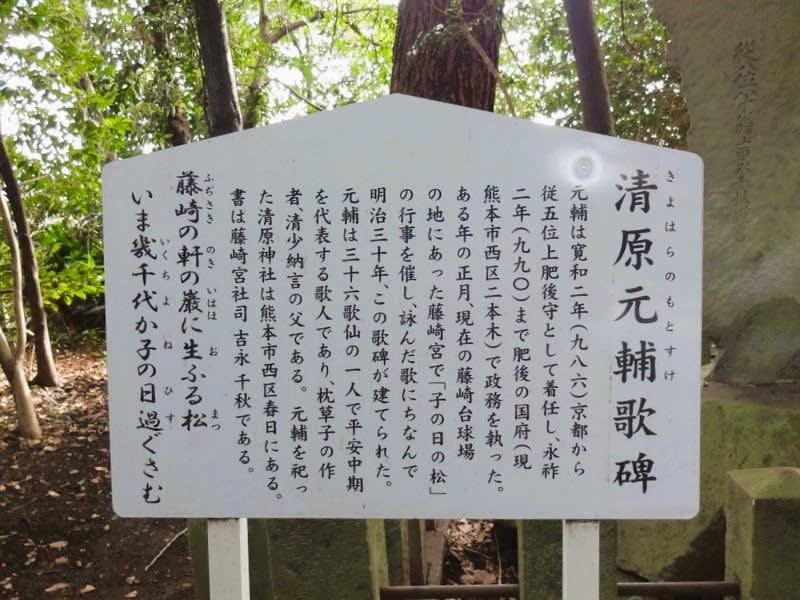

歌碑の解説プレート

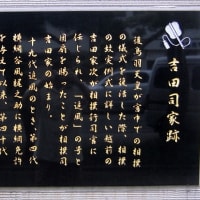

清原神社(北岡神社の飛地境内)

清原神社の祠に納められた座像四体

「飽田国府」のあった場所と推定されているKAB(熊本朝日放送)。

薬師坂(大宰府へ向かう官道の一部)

茶臼山時代の藤崎八旛宮配置図(上が東)

京町台から望む立田山

立田山西麓の官道(車路)

元輔が肥後国司として赴任した時、濃い緑に覆われ「黒髪山」と呼ばれていた山を見て、ふるさと大和の龍田山を偲んで「龍田山」と名を改めたと伝えられる。「黒髪山から龍田山」への改名については諸説あるが、熊本出身の民俗学者・谷川健一も「列島縦断 地名逍遥」においてその説を紹介している。

ところで前々から抱いていた疑問だが、山の改名が元輔の発案だとすれば、いったいどこから「龍田山(立田山)」を眺めたのだろうか。国司ともなれば一日の大半を国衙の中で過ごしたと考えられるが、元輔の時代の肥後の国府は「飽田国府」現在の二本木地区である。場所は現在のKAB(熊本朝日放送)付近と推定されている。江戸後期、熊本藩士・八木田桃水が著した「新撰事蹟通考」によれば、「国府ハ飽田郡宮寺村ニ在其遺基ヲ今古府中ト称ス、是国守ノ治府ナリ」とあり、平安初期以後の国府跡という。「地志略」に「石塘を出て南蓮台寺の前、東は白川、西は高橋に通ふ大道を限つて古の府なり」と位置を示している。

それでは、飽田国府から立田山ははたして見えたのだろうか。直線距離にして約6㌔、今日のように視界を遮る建物は無かったとしても立田山の高さはせいぜい150㍍の低山である。この距離で大和の龍田山を想う情趣を味わえただろうか。国府を出た位置で立田山を眺めたことも大いに考えられる。たとえば京町台地の上から。飽田国府から真っすぐ北へ、大宰府へ向かう官道があったと考えられている。今日も残る薬師坂を登り、元輔の時代すでに創建されていた藤崎八旛宮の脇を通ると後に豊前街道となる道と重なる。京町台地に上れば当時は立田山が手に取るように見えたに違いない。在任中、大宰府には何度か往来があったかもしれない。

また立田山西麓にも、蚕飼(子飼)から鞠智城の脇を通って大宰府に向かう車路(くるまじ)と呼ばれる官道もあった。そちらは立田山を間近に見ることができただろう。

清原元輔の歌碑(藤崎八旛宮境内)

歌碑の解説プレート

清原神社(北岡神社の飛地境内)

清原神社の祠に納められた座像四体

「飽田国府」のあった場所と推定されているKAB(熊本朝日放送)。

熊本朝日放送の位置

薬師坂(大宰府へ向かう官道の一部)

茶臼山時代の藤崎八旛宮配置図(上が東)

京町台から望む立田山

立田山西麓の官道(車路)

平安中期の延喜式による等級では、肥後国が九州で唯一の大国とされていましたので、都からいろんな著名人が来ているんですよ。

大河ドラマの「光る君へ」ですが、とても期待していたのですが、若い女どおしの嫉妬か虐めか知りませんがそのような場面に接して、いっぺんに観るのがいやになってしまいました(汗)

どうも年取ってきたのか、テレビに登場する個人によって好き嫌いが激しくなっていきます。

朝ドラの「ブギウギ」と2002年度の再放送「さくら」は夢中に観ていました(笑)

有難うございました。

盛り上げるために過激な表現に走るのはどうかと思います。