昨日夕方のTKU「みんなのニュース」のコーナー、「シリーズ水の国」では熊本城内の井戸について紹介していた。熊本ではおなじみ富田紘一さん(熊本市文化財専門相談員)が城内に残る井戸を案内していた。

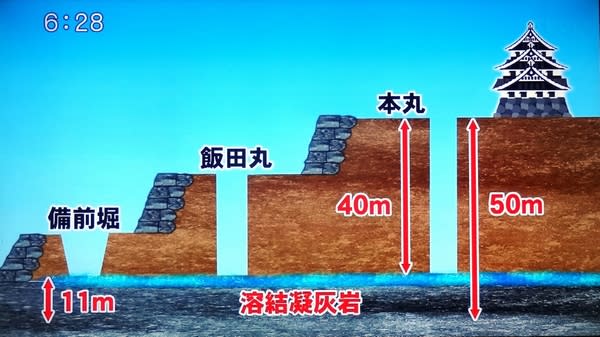

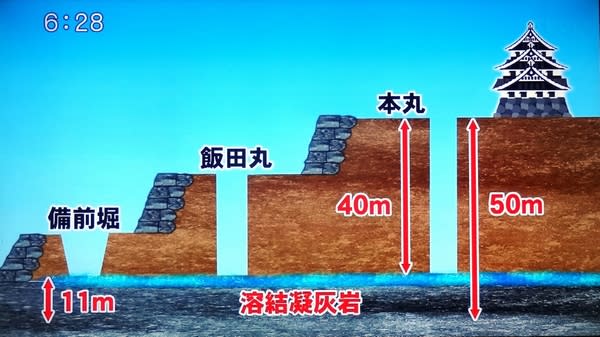

行幸坂沿いの備前堀より高いところは水が出ないので、ここより上の堀はすべて空堀。

ということは、本丸の井戸は40㍍以上掘らないと水が出ない。つまり井戸の内側の石垣は40㍍級となる。

かつて城内には120もの井戸が掘られ、17個残ったうちの8個も埋められ、現在残るのは9個のみ。

加藤清正には朝鮮出兵時、造りかけの蔚山城で大軍に包囲され、水、食料を絶たれた籠城戦の苦しい体験が

熊本城には多くの井戸などの籠城に備えた工夫が随所に施されている。

行幸坂沿いの備前堀より高いところは水が出ないので、ここより上の堀はすべて空堀。

ということは、本丸の井戸は40㍍以上掘らないと水が出ない。つまり井戸の内側の石垣は40㍍級となる。

かつて城内には120もの井戸が掘られ、17個残ったうちの8個も埋められ、現在残るのは9個のみ。

加藤清正には朝鮮出兵時、造りかけの蔚山城で大軍に包囲され、水、食料を絶たれた籠城戦の苦しい体験が

熊本城には多くの井戸などの籠城に備えた工夫が随所に施されている。

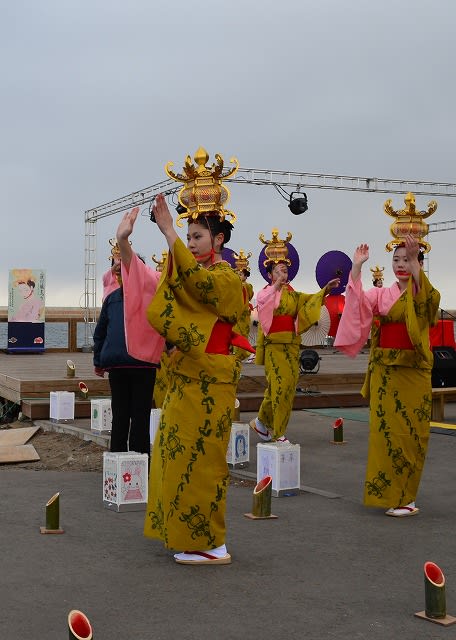

漱石記念年のイベントとして期待していた能舞台はどうもなさそうだ。そのかわりと言ってはなんだが、機会があれば、漱石の小説に登場する曲を特集した舞踊会なんぞを中村花誠先生にやっていただけないだろうかと期待しているところである。

漱石記念年のイベントとして期待していた能舞台はどうもなさそうだ。そのかわりと言ってはなんだが、機会があれば、漱石の小説に登場する曲を特集した舞踊会なんぞを中村花誠先生にやっていただけないだろうかと期待しているところである。

右の写真は、古写真に登場する美人の中では最も人気が高いといわれている一枚で、明治時代に活躍した写真家、玉村康三郎(たまむらこうざぶろう)が撮影した「鼓を打つ芸奴」という写真である。右肩にのせた小鼓(こつづみ)、左ひざの上の大鼓(おおつづみ)、そして床の台の上の太鼓(たいこ)の三つの鼓を一人で操ろうと構えているポーズである。100年以上も前の女性とは思えない現代風の顔立ちが人気の秘密らしい。

右の写真は、古写真に登場する美人の中では最も人気が高いといわれている一枚で、明治時代に活躍した写真家、玉村康三郎(たまむらこうざぶろう)が撮影した「鼓を打つ芸奴」という写真である。右肩にのせた小鼓(こつづみ)、左ひざの上の大鼓(おおつづみ)、そして床の台の上の太鼓(たいこ)の三つの鼓を一人で操ろうと構えているポーズである。100年以上も前の女性とは思えない現代風の顔立ちが人気の秘密らしい。

昭和8年3月26日、16歳の若さで世を去った少女詩人・海達公子。今年も荒尾市では彼女の命日を期して「第7回海達公子まつり」が開かれる。

昭和8年3月26日、16歳の若さで世を去った少女詩人・海達公子。今年も荒尾市では彼女の命日を期して「第7回海達公子まつり」が開かれる。