訪問日 令和3年5月24日

高野山真言宗別格本山 金剛三昧院

高野山を訪れた目的の一つが金剛三昧院の多宝塔

雨が落ちてこなければいいなと願いながら向かう

山門(鐘楼門)

文政年間(1818年 - 1831年)の建立

梵鐘(重要文化財)は承元4年(1210年)の作

正面奥に本堂が見える

扁額には「毘張尊」 この地を守護する天狗の名前

建暦元年(1211年)北条政子の発願により源頼朝菩提のために禅定院として創建

承久元年(1219年)源実朝菩提のために禅定院を改築して金剛三昧院と改称し、以後将軍家の菩提寺として信仰された

多宝塔(国宝)

北条政子により貞応2年(1223年)に建立

檜皮葺、高さ14.9m

源頼朝によって建立された石山寺多宝塔に次いで日本で2番目に古い多宝塔

塔内には、仏師 快慶作と伝えられる五智如来坐像(重文)を安置

経蔵(重要文化財)

北条政子により貞応2年(1223年)頃に建立

建築様式は正倉院と同じ「校倉造り」

屋根は「檜皮葺」

中には空海の書いた書物や経典を刻んだ版木である「高野版(重文)」が約500枚残されている

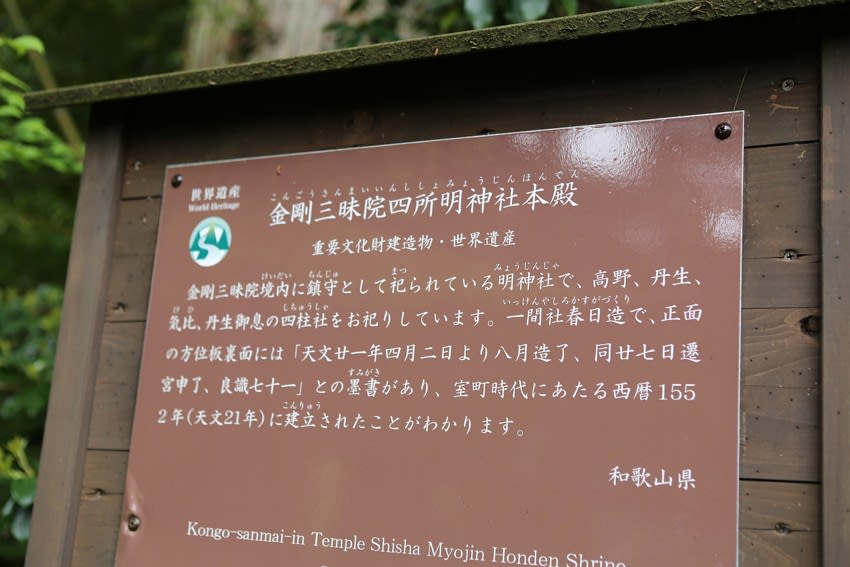

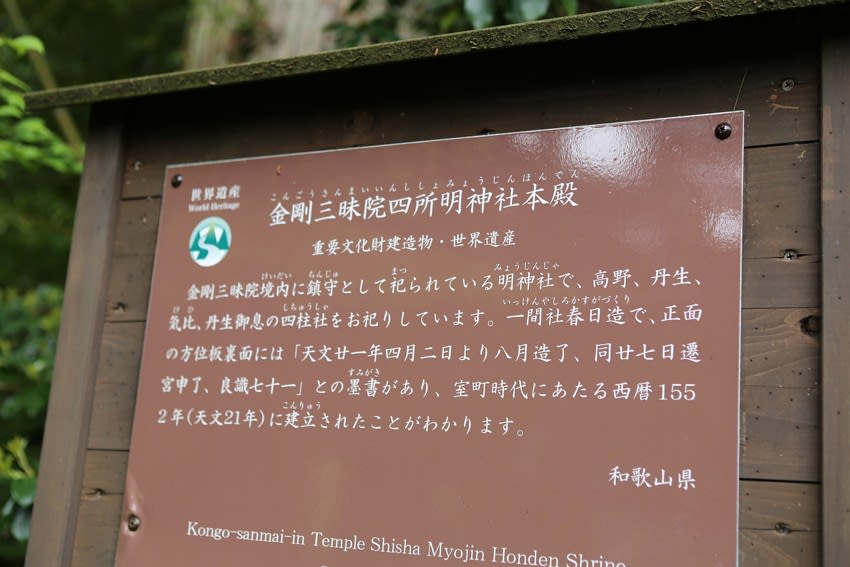

四所明神社(重要文化財)

室町時代の天文21年(1552年)建立

高野山の守り神4体を祀る

祭神:丹生明神(胎蔵界大日如来)、高野明神(金剛界大日如来)、気比明神(千手観音)、丹生御息(文殊菩薩)

「天満大自在天神社」 菅原道真を祀る

「六本杉」

本堂

本尊:愛染明王(伝 源頼朝等身大持念仏、伝 運慶作)

源頼朝・北条政子・足利尊氏の位牌を安置している

本堂から山門を見る

本坊・客殿・庫裏(重要文化財)

法要を行う大広間、客間、台所などがあり、僧侶の住居も兼ねている

本坊内の公開はされていなかった

開いている場所からのぞき見

重文の襖絵があるというが、これなのか

再び多宝塔へ

次回に続く

撮影 令和3年5月24日

高野山真言宗別格本山 金剛三昧院

高野山を訪れた目的の一つが金剛三昧院の多宝塔

雨が落ちてこなければいいなと願いながら向かう

山門(鐘楼門)

文政年間(1818年 - 1831年)の建立

梵鐘(重要文化財)は承元4年(1210年)の作

正面奥に本堂が見える

扁額には「毘張尊」 この地を守護する天狗の名前

建暦元年(1211年)北条政子の発願により源頼朝菩提のために禅定院として創建

承久元年(1219年)源実朝菩提のために禅定院を改築して金剛三昧院と改称し、以後将軍家の菩提寺として信仰された

多宝塔(国宝)

北条政子により貞応2年(1223年)に建立

檜皮葺、高さ14.9m

源頼朝によって建立された石山寺多宝塔に次いで日本で2番目に古い多宝塔

塔内には、仏師 快慶作と伝えられる五智如来坐像(重文)を安置

経蔵(重要文化財)

北条政子により貞応2年(1223年)頃に建立

建築様式は正倉院と同じ「校倉造り」

屋根は「檜皮葺」

中には空海の書いた書物や経典を刻んだ版木である「高野版(重文)」が約500枚残されている

四所明神社(重要文化財)

室町時代の天文21年(1552年)建立

高野山の守り神4体を祀る

祭神:丹生明神(胎蔵界大日如来)、高野明神(金剛界大日如来)、気比明神(千手観音)、丹生御息(文殊菩薩)

「天満大自在天神社」 菅原道真を祀る

「六本杉」

本堂

本尊:愛染明王(伝 源頼朝等身大持念仏、伝 運慶作)

源頼朝・北条政子・足利尊氏の位牌を安置している

本堂から山門を見る

本坊・客殿・庫裏(重要文化財)

法要を行う大広間、客間、台所などがあり、僧侶の住居も兼ねている

本坊内の公開はされていなかった

開いている場所からのぞき見

重文の襖絵があるというが、これなのか

再び多宝塔へ

次回に続く

撮影 令和3年5月24日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます