「今年2度目の関西遠征 ダイジェスト #0 & #1」のつづきです。

今回の関西遠征のメイン の目的は「MISIA星空のライヴ ACROSS THE UNIVERSE」大阪公演 2days (各 1 Stage) で、はじめは、せっかく大阪まで行くのだから、オープンしたばかりの大阪中之島美術館に行き、佐伯祐三の作品を観たいと思っていました。

の目的は「MISIA星空のライヴ ACROSS THE UNIVERSE」大阪公演 2days (各 1 Stage) で、はじめは、せっかく大阪まで行くのだから、オープンしたばかりの大阪中之島美術館に行き、佐伯祐三の作品を観たいと思っていました。 ところが、開館記念の「Hello! Super Collection 超コレクション展 ―99のものがたり―」はきわどく3月21日で終わってしまい、24日は休館

ところが、開館記念の「Hello! Super Collection 超コレクション展 ―99のものがたり―」はきわどく3月21日で終わってしまい、24日は休館 と知って愕然

と知って愕然

そこで、大阪公演 2日目 (2nd Stage) が終わったら、さっさと帰ってくることにしました。

ところが、「捨てる神あれば拾う神あり」で、東映太秦映画村で「連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』展~ひなたの映画村へようこそ~」が開催(3月12~27日)されていることを知り、急遽、京都のホテルを予約し、帰りの新幹線のチケット を取り直し、2泊3日の旅程に変更したのでした。

を取り直し、2泊3日の旅程に変更したのでした。

それはよいけれど、2日目のライヴ(15:30開演)までの半日をいかに過ごすかが課題として残りました。

旅行前にも、旅行初日にも、そして当日の朝食を摂る間にも考えましたが、それでも行動予定がまとまりません

そして、結局、とりあえず大阪城公園に行ってみることにして、行動を開始しました。

ここで旅行2日目の旅程です。

ホテル ⇒徒歩

⇒徒歩 ⇒大阪駅⇒JR大阪環状線

⇒大阪駅⇒JR大阪環状線 ⇒大阪城公園駅⇒徒歩

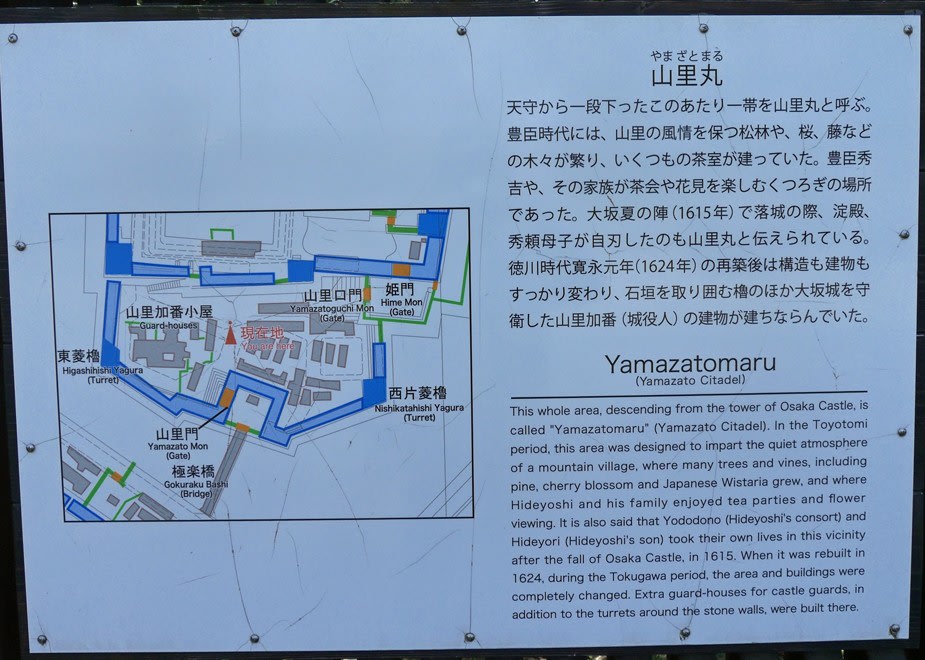

⇒大阪城公園駅⇒徒歩 ⇒大阪城公園 (青屋門⇒梅林⇒極楽橋⇒山里丸⇒本丸⇒ミライザ大阪城

⇒大阪城公園 (青屋門⇒梅林⇒極楽橋⇒山里丸⇒本丸⇒ミライザ大阪城 ⇒桜門⇒太鼓櫓跡⇒大手門⇒教育塔)⇒徒歩

⇒桜門⇒太鼓櫓跡⇒大手門⇒教育塔)⇒徒歩 ⇒谷町四丁目駅⇒大阪メトロ 中央線

⇒谷町四丁目駅⇒大阪メトロ 中央線 ⇒本町駅⇒大阪メトロ 四つ橋線

⇒本町駅⇒大阪メトロ 四つ橋線 ⇒肥後橋駅⇒徒歩

⇒肥後橋駅⇒徒歩 ⇒フェスティバルホール (MISIA星空のライヴ ACROSS THE UNIVERSE

⇒フェスティバルホール (MISIA星空のライヴ ACROSS THE UNIVERSE ) ⇒徒歩

) ⇒徒歩 ⇒大阪駅⇒JR京都線(新快速)

⇒大阪駅⇒JR京都線(新快速) ⇒京都駅⇒徒歩

⇒京都駅⇒徒歩 ⇒ホテル

⇒ホテル

大阪城公園内での私のルートは下図のとおりで、今回は、意図することもなく、有料エリア の大阪城天守閣と西の丸庭園はパスしました

の大阪城天守閣と西の丸庭園はパスしました

さて、大阪城公園駅で電車を降り、大阪城ホール 方向へ歩いて行くと、なにやら華やかなムードに包まれています。

方向へ歩いて行くと、なにやら華やかなムードに包まれています。

何事か? と思ったら、この日、大阪城ホールでは大阪大学の卒業式が行われるのでした。

私の大学の卒業式は学内の講堂だったよな…なんて思い出しながら、青屋門から二の丸に入ると、もう季節はずれとは知りながら、梅林に行ってみました。

案の上、ほとんどのウメは花が散り、わずかに遅咲きの「摩耶紅」が咲いているだけでした。

案の上、ほとんどのウメは花が散り、わずかに遅咲きの「摩耶紅」が咲いているだけでした。

そりゃねぇ、もうサクラ がちらほら咲いている時期なんですから…

がちらほら咲いている時期なんですから… (下の写真は隠し曲輪でいち早く満開だったヨウコウザクラ)

(下の写真は隠し曲輪でいち早く満開だったヨウコウザクラ)

それにしても、梅林辺りから眺める内堀と本丸の石垣は、何度見ても壮大です

それにしても、梅林辺りから眺める内堀と本丸の石垣は、何度見ても壮大です

堀の幅といい、石垣の長さといい、高さといい、これほどの城はそうそうありませぬ。

本丸の石垣は堀の水面から約24mもあるそうで、これは城の防御もさることながら、上町台地の北端に築かれた豊臣期の大坂城本丸を、徳川幕府が意地 になって地中に埋めたら、こんなに高くなってしまった

になって地中に埋めたら、こんなに高くなってしまった 、、という側面が強そうな気がします

、、という側面が強そうな気がします

さて、私が常々気に掛けている歴史的建造物の北東角=鬼門の艮(うしとら)、大阪城の山里丸はどうなっているのでしょうか?

これがねぇ~~、、、Google Mapでは、

こうなっていて、堀越しに見ると、

と、ぜんぜんおもしろくない…

いや、もしかして、上の写真は北東角ではなく東北東角で、ここから右側に連なる直線部分が鬼門(北東)なのかもしれない…

でも、そんな「鬼門消し」は他に見たことがありません。

ちょっともやもやした気分で極楽橋を渡って本丸の北にある山里丸に「入城」しました。

山里丸の東半分では何やら工事中で、「豊臣秀頼 淀殿ら自刃の地」碑は柵の内側でした

仕方ないので(?)、本丸の北の石垣をしげしげと眺めて みました。

みました。

陽のあたらない、人目につかない石垣ということで、なんともワイルド

陽のあたらない、人目につかない石垣ということで、なんともワイルド

石垣の隙間に根を張って木が生えているではありませんか

なんとも雑草魂 にあふれた木がけなげに思えるのですけど、下手したら、木の根の圧力で石垣が壊されそう…

にあふれた木がけなげに思えるのですけど、下手したら、木の根の圧力で石垣が壊されそう…

山里丸から石段に架けられた斜路を登り、山里口出枡形から隠し曲輪をちょいと眺めたあと、いよいよ本丸へ。

ここから真っ直ぐ天守の西側を進むのが「定番」だと思うのですが、ふと、天守の北側の「空き地」に、なにやら説明板が立っているのが見えました。

ここから真っ直ぐ天守の西側を進むのが「定番」だと思うのですが、ふと、天守の北側の「空き地」に、なにやら説明板が立っているのが見えました。

あれは何? と近寄ってみると、

転記しますと、

昭和20年(1945)、陸軍の関連施設が集中していた大阪城は、終戦前日の8月14日を最大とする爆撃を数次にわたって受けた。これにより大阪城天守閣付近の石垣も大きな被害をこうむっている。天守台北壁から東壁にかけてみられる石垣の「ずれ」はこの時のもので、天守閣の北数メートルの地点に落ちた爆弾によるものである。昭和6年復興の天守閣は天守台に荷重をかけない構造だったため影響はなかったが、昭和39年にはひずみの進行を止めるための工事が行われた。

へぇ~ と、天守台の北東角を見上げると、

と、天守台の北東角を見上げると、

確かに算木積(さんぎづみ)の部分が手前(北)にズレています

確かに算木積(さんぎづみ)の部分が手前(北)にズレています

「天守閣の北数メートルの地点に落ちた爆弾によるもの」ということは、石垣の北東角が崩れかかったということ?

こちらのサイトによると、

復興天守閣を永久的なモニュメントとするため、当時としては最新の建築工法である鉄骨鉄筋コンクリート造りとした。しかもわが国では前例のない地上55mの超高層建築であり、設計には多くの困難があったが工事は順調に進み、昭和6年(1931)11月7日、歴史上3代目の大阪城天守閣が竣工した。

だそうで、ここでは書かれていませんが、基礎は天守台の下に打ち込まれていたのでしょうねぇ。

と、感慨にふけった ところで、「#2-2」につづきます。

ところで、「#2-2」につづきます。

つづき:2022/03/28 今年2度目の関西遠征 ダイジェスト #2-2

つづき:2022/03/28 今年2度目の関西遠征 ダイジェスト #2-2