「今年2度目の関西遠征 ダイジェスト #2-1」のつづきです。

現在進行中のロシアによるウクライナ侵攻で、仮にウクライナがロシアの要求に従って「非武装、中立化」を受け入れたら、「大阪夏の陣の再現」は必至だと私は考えているのですが、Twitterを眺めると同様のことを考えている人が多いようです。

「冬の陣」の講和条件として堀を埋め立て、二の丸・三の丸を破壊し、本丸だけの裸城になったところで、講和が破棄されて「夏の陣」で落城 …。

…。

そんなことが現実とならないことを願いつつ、大阪城のこと。

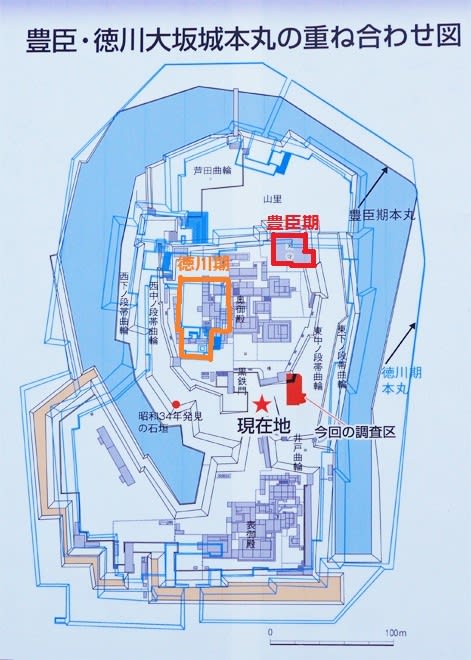

現在の大阪城は、「#2-1」でもチラッと書いたように、徳川幕府が豊臣期の大坂城跡の上に盛り土をして、更に大規模に新たに築いた城です。

天守の位置も変更されていて、現在の復興天守は徳川期の天守があった場所で、

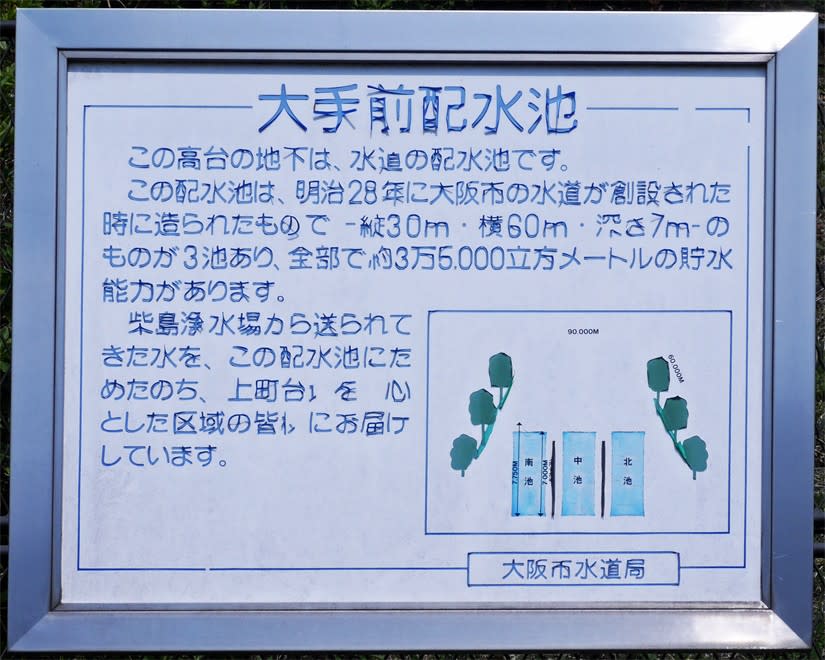

豊臣期の天守は、現在、「大手前配水池」になっている区域の北東隅付近にあったそうな。

で、復興天守のズレた石垣を見物したあと、配水池の北側に通路を見つけた私はそこを歩いてみました。

私以外にはご夫婦(と思われる)が1組いただけの閑散とした中、配水池を見上げると、東日本の城でお馴染みの盛り土みたい。

豊臣期の天守があったのはこの辺り なのでしょうか?

なのでしょうか?

現役の上水道の配水池だけあって、「衛生上の理由」から柵が巡らされて立入禁止 だったのが残念でした。

だったのが残念でした。

振り返ると、大阪城東側の眺め もなかなか

もなかなか

そして、豊臣期大坂城石垣の発掘現場の横をとおり、ミライザ大阪城の脇を抜けると、お馴染みの大阪城天守の正面。

中国からの観光客をはじめとして激しく賑わっていた5年前とは比べようもないけれど

中国からの観光客をはじめとして激しく賑わっていた5年前とは比べようもないけれど 、

、

通ってきた天守の北&東側とは打って変わってほどほどの賑わいです。

まん延防止等重点措置が解除されたとはいえ、平日(木曜日)の昼ですから、観光客 がどっ

がどっ と繰り出すシチュエーションではありませんからねぇ

と繰り出すシチュエーションではありませんからねぇ

本丸広場に、「紀州御殿跡」の説明板がありました。

転記しますと、

この付近には明治18年(1885)から昭和22年(1947)まで、和歌山城二の丸御殿から移築された通称「紀州御殿」と呼ばれる建物があった。それまでの大阪城本丸は明治維新の大火により御殿や櫓など主要な建物を失っており、当時大阪城を拠点にしていた陸軍はこの紀州御殿を庁舎として利用し、天皇行幸の折の行在所とした。昭和6年、本丸内に第四師団司令部庁舎が新築されると紀州御殿は大阪市の管理となり、同8年に「天臨閣」と改称された。終戦後、大阪城域が連合国軍の占領下にあった昭和22年9月12日、原因不明の失火により全焼した。

だそうな。

この説明を読んで思ったのは、大阪城(大坂城)の大規模な火災というのは、徳川氏の一強確定(大坂夏の陣:1615年)、明治維新(戊辰戦争中の不審火:1868年)、太平洋戦争終戦(占領下の失火:1947年)と、歴史の転換点に発生しているような気がします。

この他にも、いずれも落雷 による天守(1665年)と大手口多門櫓(1783年)の焼失なんてのもあるのですが…。

による天守(1665年)と大手口多門櫓(1783年)の焼失なんてのもあるのですが…。

もう一つ、この説明板に出てくる「第四師団司令部庁舎」は、現在のミライザ大阪城で、ヨーロッパの古城を思わせる建物です。

この建物と大阪城復興天守は、奇しくも、竣工したのがどちらも1931年。

この眺め は91年前に出現して今に至っているというわけなんですな。

は91年前に出現して今に至っているというわけなんですな。

と、ここでお昼になり、ミライザ大阪城で昼食 を摂りました。

を摂りました。

食べたのは、その名も「大阪城弁当」

「弁当」とはいいながら、ご飯は温かいし、おかずも作りたて(っぽい)のものが大半で、これで1,000円 とは、たいへんに結構

とは、たいへんに結構 でした。

でした。

というところで、「#2-3」につづきます。

つづき:2022/03/29 今年2度目の関西遠征 ダイジェスト #2-3

つづき:2022/03/29 今年2度目の関西遠征 ダイジェスト #2-3