「静岡までMISIAを聴きにドライブ遠征 (2日目・前編)」のつづき、完結編です。

ここで静岡遠征2日目の旅程を…。

ホテル ⇒掛川IC⇒東名高速(上り)⇒沼津IC⇒伊豆縦貫道⇒大場・函南IC⇒一般道⇒大場川南⇒R136⇒四日町⇒いちご街道⇒県道136 (反射炉・富士見ロード)⇒韮山反射炉

⇒掛川IC⇒東名高速(上り)⇒沼津IC⇒伊豆縦貫道⇒大場・函南IC⇒一般道⇒大場川南⇒R136⇒四日町⇒いちご街道⇒県道136 (反射炉・富士見ロード)⇒韮山反射炉 ⇒県道136⇒韮山時代劇場 (鎌倉殿の13人 伊豆の国 大河ドラマ館)

⇒県道136⇒韮山時代劇場 (鎌倉殿の13人 伊豆の国 大河ドラマ館) ⇒蛭ヶ島公園

⇒蛭ヶ島公園 ⇒県道136⇒いちご街道⇒八日町⇒R136⇒三島市内

⇒県道136⇒いちご街道⇒八日町⇒R136⇒三島市内 ⇒R136⇒南二日町⇒R1⇒三島塚原IC⇒伊豆縦貫道⇒長泉JCT⇒長泉沼津IC⇒新東名(上り)⇒御殿場JCT⇒東名高速(上り)⇒東京IC⇒環八⇒笹目通り⇒R17 (新大宮BP)⇒自宅

⇒R136⇒南二日町⇒R1⇒三島塚原IC⇒伊豆縦貫道⇒長泉JCT⇒長泉沼津IC⇒新東名(上り)⇒御殿場JCT⇒東名高速(上り)⇒東京IC⇒環八⇒笹目通り⇒R17 (新大宮BP)⇒自宅

で、韮山反射炉です。

炉は「連双2基4炉」、2つずつ2組がL字型に配置されています。

炉は「連双2基4炉」、2つずつ2組がL字型に配置されています。

なんでこんな配置になっているのかはあとで判りますので、まずは特徴的な煙突について。

3段式ロケットのような、トラスで補強された煙突の姿が印象的ですな。

でも、現役当時の煙突は、煉瓦を積み上げて、表面を漆喰で覆っていたそうで、上部(2段目と3段目)のみ、鉄枠で補強されていたようです。

ここからは説明板 を転記

を転記 してしましましょう。

してしましましょう。

明治維新を経て、明治12年(1879)には反射炉の建つ土地が官有地とされ、この周囲が柵で囲まれ保存が図られます。

明治14年(1908)には陸軍省により保存のための本格的な修理が行われます。この保存修理工事では、傷んでいた煉瓦の補修や煙突部の鉄帯補強等がなされました。

その後、昭和5年(1930)に発生した北伊豆地震により北炉煙突部最上段が崩壊する被害が生じています。この被害を教訓とし、昭和32年(1957)には、反射炉の外側に鉄骨製のトラスを設ける耐震補強が実施されます。平成元年(1989)に行われた保存修理でこのトラスはさらに強固なものに改修され、耐震性の向上が図られました。

だそうで、「遺産」を継承するのも大変です。

ところで、「3段式ロケット」のような煙突ですが、中の「煙道」は下から上までほぼ同じ太さ(人が通れる太さ)なのだとか。断面が四角形□なのか円形○なのかは判りませぬ

ところで、「3段式ロケット」のような煙突ですが、中の「煙道」は下から上までほぼ同じ太さ(人が通れる太さ)なのだとか。断面が四角形□なのか円形○なのかは判りませぬ

私、煙突というものは、単に煙を排出するための設備だと思っていたのですが、

煙突内で上昇気流が発生すると、煙突内に温かい空気が吸い込まれていき、燃料投入口からドンドン空気が流入するため、送風装置を使わなくとも、常に空気を送り込んでいる状態となり、その分、炉内の温度が上昇して、少ない燃料で高い燃焼効率が得られる。 (Wikipedia)

だって 知らなかった

知らなかった

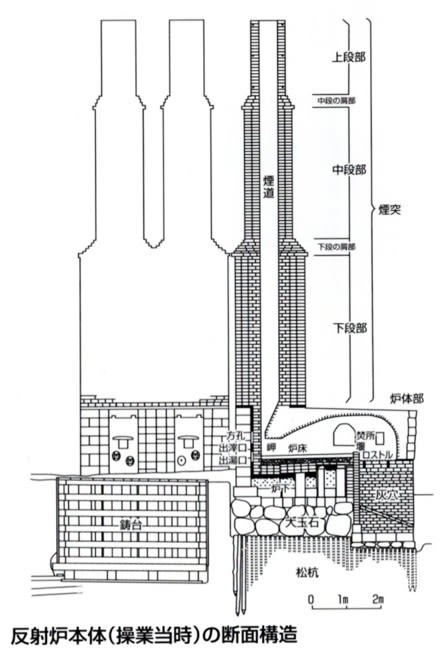

さて、鉄を溶かすとき、「前編」に載せた「炉体断面図」を視ていただきたいのですが、石炭投入口から石炭を、

鋳物鉄投入口から鋳物鉄を、

それぞれ投入して石炭を燃やすと、千数百度の高温で熔けた鉄は、傾斜のついた炉床を伝って、出湯口から流れ出るという仕組みです。

四角い大きな穴が一つと、小さな穴が二つ見えます。

大きな穴「方孔(ほうこう)」は「熔解した鉄をかき混ぜたり、取り出して品質を調べたりするところ」、その右下の穴「出滓口(しゅっさいこう)」は「熔解した鉄の上部に浮く滓(スラグ/かす)を取り出すところ」で、その左下の穴が「熔解した鉄が流れ出てくる」出湯口(しゅっとうこう)。

ここで、「連双2基4炉」がL字型に配置されている理由が明らかになります。

このように、出湯口は一つの四角いエリアを向いています。

4つの出湯口から流れ出た鉄は、この四角いエリア(鋳台)に設置された鋳型に流れ込むようになっているんです。

現在は「砂場」みたいになっていますが、往時は、大砲の鋳型を置くための4.06m×4.06m×2.7mの凹みがあって、その上には、「前編」に写真を載せた「模型」で再現されているように、鋳造が終わった大砲の原型を吊り上げるための「シャチ台」と風雨から炉を守るための「覆い屋」があったのだそうです。

韮山反射炉は、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼・造船・石炭産業」の構成資産の一つ。

もともと産業遺産好き の私にとってこの韮山反射炉の見学は予定外かつ予想以上の楽しさ

の私にとってこの韮山反射炉の見学は予定外かつ予想以上の楽しさ でした。

でした。

満足感を胸に、「鎌倉殿の13人 伊豆の国 大河ドラマ館」 へと向かいました。

へと向かいました。

途中、銅像のある公園があって、あれ? と思いつつもクルマを走らせ、韮山反射炉からほんの10分ほど で大河ドラマ館に到着しました。

で大河ドラマ館に到着しました。

前夜、「鎌倉殿の13人」の最終回 を視られず

を視られず 、帰宅してから録画を視るつもりの私、ネタバレはないよな…

、帰宅してから録画を視るつもりの私、ネタバレはないよな… とほんのちょっとだけ緊張しつつ入館しました。

とほんのちょっとだけ緊張しつつ入館しました。

小池"尼御台"栄子さんってイメージより背が低いんだな と思ったものの、小栗"小四郎"旬さんと坂東"時政"彌十郎さんが共に180cm台と大きいだけでした

と思ったものの、小栗"小四郎"旬さんと坂東"時政"彌十郎さんが共に180cm台と大きいだけでした

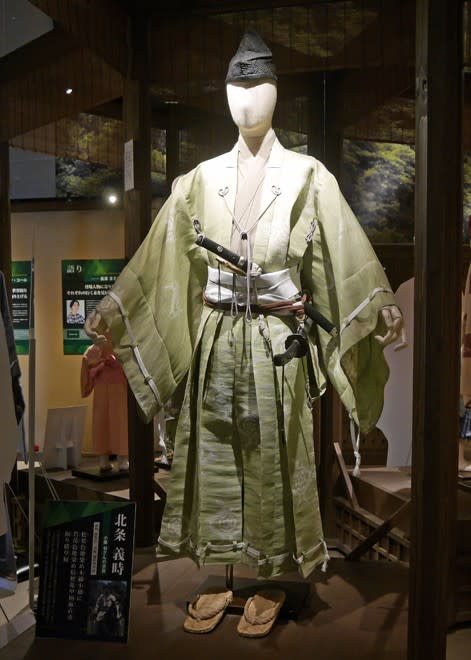

大河ドラマ館で楽しいのは、実際に着用された衣装を見られることだと思っておりまして、まずは闇落ち前の小四郎の衣装

と思ったら、草履だけが「撮影使用品」で、着物(松葉色地染め木綿小袖に若苗色地染め桔梗拮抗柄麻直垂 )は「複製品」でした

)は「複製品」でした

一方、八重さん と千鶴丸くんの衣装は「撮影使用品」

と千鶴丸くんの衣装は「撮影使用品」

八重さんの衣装の「前掛け」みたいなの「褶」がなんともキレイ

政子さんの衣装の説明によると、

「当時は小袖に『褶(しびら)』という布を腰に巻くスタイルが武家の女性に多くみられた」だそうです。

とかなんとかと見物 しているうちに、かなり腹が減ってきました

しているうちに、かなり腹が減ってきました

まだ12:30なのに…

「地域クーポン 」が使える三島の鰻屋さんに行く前に、さっき気になった銅像を観て行くことにしました。

」が使える三島の鰻屋さんに行く前に、さっき気になった銅像を観て行くことにしました。

実は、あの銅像は、源頼朝が配流された「蛭ヶ島」と言われている場所に立っているらしいのですよ

そして蛭ヶ島公園の駐車場にクルマを駐め、さっそく例の銅像「蛭ヶ島の夫婦(ふたり)」を見物しました。

「蛭ヶ島の夫婦」とは、もちろん、源頼朝&政子夫妻のことで、この二人が本物の富士山を眺めている様子。

頼朝の配流地がこの場所だったという確証は得られていないようですが、雲さえなければ富士山がこんなにきれい に見える場所なら、流人ではあっても、また、しばしとはいえ、頼朝は心穏やかな日々を送れたんじゃないかと思ったりして

に見える場所なら、流人ではあっても、また、しばしとはいえ、頼朝は心穏やかな日々を送れたんじゃないかと思ったりして

なお、「蛭ヶ島公園」はいわゆる「島 (island)」ではありません

以上を以て静岡観光をお開きにして、三島の鰻屋さんへGo

そして、鰻重をいただきました

ふわっふわ、とろっとろのウナギでございました

これが地域クーポン+現金630円で食べられたなんて、全国旅行支援バンザイ\(^o^)/であります

新東名 & 東名は、交通量が若干多い地点はあったものの、渋滞は無く、14:40頃 には多摩川橋を渡って都内に入りました。

には多摩川橋を渡って都内に入りました。

まだ時間も早いし、首都高速でも大丈夫かな? と思っていたのですが、3号線と中央環状線は渋滞 しているようで、「昔取った杵柄」と環八ルートを選択しました。でも、環八もしっかと渋滞

しているようで、「昔取った杵柄」と環八ルートを選択しました。でも、環八もしっかと渋滞 していまして、東京ICから自宅まで1時間半

していまして、東京ICから自宅まで1時間半 もかかってしまいました。

もかかってしまいました。

1泊2日の「小さな旅」でしたが、なかなか濃い旅行でした。

とっぴんぱらりのぷぅ。