岩切正一郎訳

タイトルの「ノアノア」とは、タヒチ語で「かぐわしい香り」を意味する形容詞です。ゴーギャンは、1891年(明治24年)4月、42歳のとき、フランス領タヒチ(フランスの植民地でしょ?)に移住します。なんと船旅で2ヶ月かかりました。タヒチでの妻テウラ(初期のゴーギャンのモデル)との日々や、現地の漁業、宗教的儀式、神と自然に触れ合う体験を、ゴーギャンは、絵画として描くと同時に、随想に書き起こしたものとされています。

ゴーギャンは、1893年(明治26年)に一度フランス本土のパリに戻る。1895年(明治28年)にはふたたびタヒチに移住、1901年(明治34年)にマルキーズ諸島に移住、1903年(明治36年)に同地で55歳で死去。これは最初のタヒチ滞在での日々をパリで執筆したものであり、「シャルル・モリスのための〈メモ〉の総体」であって、モリスが編纂し、モリスの自作詩を挿み、さらにゴーギャンの挿絵もいれた「ノア・ノア - タヒチ・・・1891年」があったようですが、本書はゴーギャンの推敲課程やモリスの詩も割愛して、1編のゴーギャンのタヒチ滞在記となっています。パリでの1901年の初版出版時には、ゴーギャンはマルキーズにいたことになります。

さらに「ノアノア」は、ゴーギャンの伝記的事実に照らしてみれば、とても脚色されたものとなっています。何故このように書かれたのか?まずゴーギャンはフランス政府がタヒチに送った「芸術特使」とされ、それは島民にとっては「公的なスパイ活動家」というニュアンスもある。もちろんフランスからの報酬などない。持っていったお金が尽きれば、島民ととに漁をし、採取もしなければならないのだ。フランスに戻ったのはその経済的理由である。

また、妻の「テウラ」から、キリスト教が入ってくる前(つまり歴史のなかでの侵略とは、まず宗教統一にあるのです。それから言語。)のタヒチの土着の神々の話が詳細に語られていますが、これは「テウラ」が語ったものではないのでした。しかしながら「テウラ」が「巫女」のようであり「語り部」であったとしたら、それは素敵なことですねぇ。

何故脚色されたか?それは「タヒチのゴーギャン」を語っているのではなく、彼の絵画を語るためであった。彼の1連のタヒチ絵画はフランスではまだ不評だったからか?

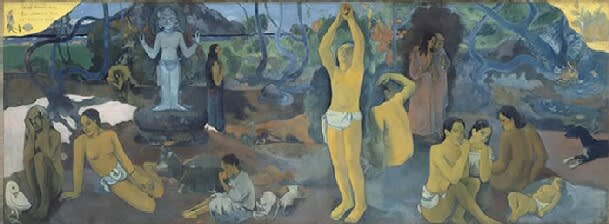

昨年8月5日に、東京国立近代美術館で「ゴーギャン展」を観ましたが、タヒチで書かれた絵画には、孤独な画家の姿が描かれていたように思います。代表作《我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか・1897-98年》は2度目のタヒチ滞在の時に描かれたものでしょう。

* * *

ここで、少しだけタヒチの昔話をします。

「アリオイ」という王がいました。その頃のタヒチには「生まれた嬰児を殺すこと」があたりまえのこととして行われていました。それは洪水によって島の高い部分に生き残った人々によって、島の人口は徐々に回復したものの、小さな島ゆえ、人口が増大することを避けるためでした。「食人種」と言われたのはそのためです。

18世紀末からタヒチに来島したキリスト教伝道団は、「アリオイ」で行われていた「生まれた嬰児を殺すこと」を特に人間としての反逆行為として弾圧しました。そして、タヒチアンダンスもまた19世紀初頭に宣教師たちによって踊る事を禁じられました。

子豚が産まれると、すぐに数頭は祝いとして食べられて、次代保存種として2頭くらいが残されるという風習はその名残りです。

(2009年・第4刷・筑摩書房刊)