快晴の12日午後、埼玉県立近代美術館にて。

ベン・シャーン展・線の魔術師オフィシャルサイト

1930~1960年のアメリカを代表する画家であるベン・シャーン(Ben Shahn・1898年9月12日 - 1969年3月14日)は、

リトアニア(当時は帝政ロシア領)のカウナスに貧しい木彫職人の子として生まれた。両親ともユダヤ人だった。

1906年、7歳のとき、移民としてアメリカに渡る。

ニューヨークのブルックリンに住み、石版画職人として生計を立てていたシャーンは、肉体労働者、失業者など、

アメリカ社会の底辺にいる人々と身近に接していた。

シャーンは社会派リアリズムの画家として、戦争、貧困、差別などのテーマを追い続けた。

その仕事は壁画、ポスター、挿絵、写真など、グラフィックアートのあらゆる分野に及ぶ。

1954年の核実験で被爆した第五福竜丸をテーマにしたシリーズ、

フランスの「ドレフュス事件」をテーマにしたシリーズなどが知られている。

また世界の政治家、運動家(ガンジーなど。)の人物画はその人の全体像を的確に捉えている。みごとだ。

《ガンディーと『不思議な少年』》

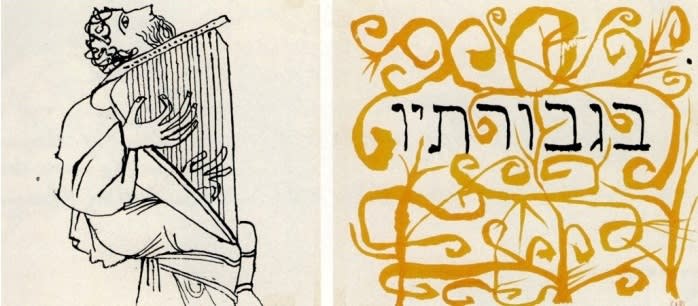

わたくしが魅かれた作品は「ハレルヤ・シリーズ」の一連の作品で、それぞれの楽器とその奏者を描いたものです。

《バイオリンを弾く少年/神をほめたたえよ/ハレルヤ・シリーズ》

《キタラを奏でる男/その大能のみわざのゆえに/ハレルヤ・シリーズ》

さらに、晩年(1968年)に詩人リルケの『マルテの手記』をテーマにした石版画連作である。

おそらく、「マルテの手記」のこの部分の各一節ごとに絵があるはず。

展覧会の最後に観たこの連作には興奮さめやらず。

わたくし個人としては、これだけを記憶しておけばいいように思えてしまう。

《星くずとともに消え去った旅寝の夜々》

《愛に満ちた多くの夜の回想》

《一篇の詩の最初の言葉》

わたくし個人の観方で言えば、ベン・シャーンの描いた作品は、言葉を持っているのではないか?

それでも語りつくせないものがあって、絵画の背景と周囲に言葉の森があるようだ。