「ロダン・1840~1917年)と「クローデル・1864~1943年」の2人はなんとも哀しい師弟関係であり、男女関係ですね。カミーユ・クローデルの弟(ポール・クローデル)は外交官であり詩人でもありましたが、その彼の優しい詩行が思い出されます。

ぼくには心地よい両手がある

あなたにはわかっているはず

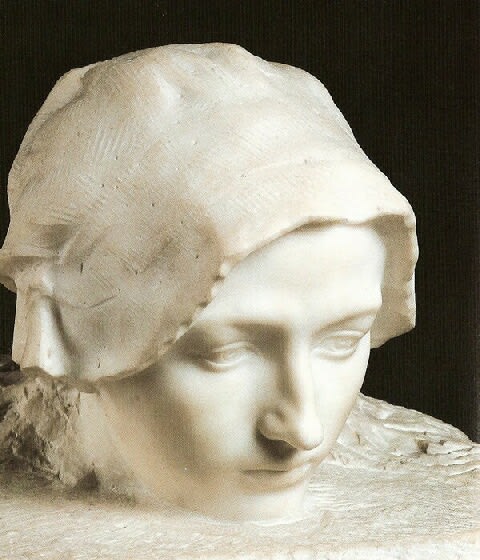

「カミーユ・クローデル」は子供の頃から彫刻に親しみ、優れた才能を発揮して、さらに美しい女性でした。19歳の時に彫刻家「オーギュスト・ロダン」の弟子となる。その時「ロダン」は41歳。二人は次第に愛し合うようになるが、ロダンには内妻「ローズ」がいたのだった。

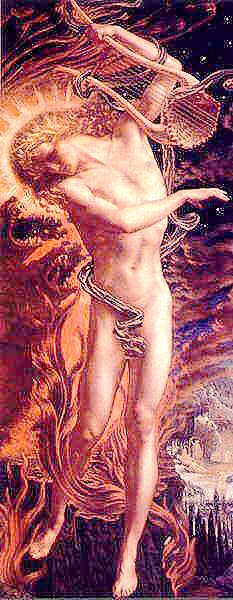

「ロダン」は二人の女性のどちらかを選ぶことはできない。「ローズ」の母性、「カミーユ」の若さと美貌と才能は「ロダン」のミューズのような存在であった。「カミーユ」は「ロダン」の子を堕胎、2人は破綻をむかえ、「ロダン」は妻のもとへ帰っていく。「カミーユ」は徐々に精神が蝕まれ、1913年、48歳の時に家族によってパリ郊外のヴィル・エヴラール精神病院に入れられた。その後第一次世界大戦の影響で南仏のモントヴェルク精神病院に移動させられ、そこが臨終の地になった。家族は冷淡であったとのこと。弟の「ポール」が数年に1度見舞うのみであった。しかし弟も結婚し、任地の上海へ向かった後は姉と会う回数が激減した。78歳没。

精神を病んだ後、「カミーユ」は多くの作品を破壊しましたが、残された約90点の彫像、スケッチ、絵画は、死後の1951年「ポール」はロダン美術館で彼女の作品の展示を行った。

* * *

なぜここに「ロダン」を書いたのか?それはやはり「リルケ・1875~1926年」繋がりです。1902年、27歳の「リルケ」は、「ロダン論」執筆のために62歳の「ロダン」を訪ねています。それが1冊の著書となりました。論説、講演、書簡が収録されています。この本の冒頭には、こう書いてありました。

『名声があがるまえ、ロダンは孤独であった。だが、やってきた名声は、ロダンをいっそう孤独にしただろう。つまり、名声とは、1つの新しい名前のまわりに集まるあらゆる誤解の総括にすぎないからである。

ロダンをとりまく誤解はおおく、その誤解を解き明かすのは、時間のかかる、辛い仕事にちがいない。だが、そうする必要もないことだ。というのも、誤解は名前のめぐりにあるものであって、作品のめぐりにはないからである。』

この執筆の時期は「マルテの手記」と重なっています。巨匠「ロダン」と青年詩人「リルケ」との出会いはこうして始まったようです。さらに「リルケ」の妻「クララ」も若い彫刻家でしたね。

ぼくには心地よい両手がある

あなたにはわかっているはず

「カミーユ・クローデル」は子供の頃から彫刻に親しみ、優れた才能を発揮して、さらに美しい女性でした。19歳の時に彫刻家「オーギュスト・ロダン」の弟子となる。その時「ロダン」は41歳。二人は次第に愛し合うようになるが、ロダンには内妻「ローズ」がいたのだった。

「ロダン」は二人の女性のどちらかを選ぶことはできない。「ローズ」の母性、「カミーユ」の若さと美貌と才能は「ロダン」のミューズのような存在であった。「カミーユ」は「ロダン」の子を堕胎、2人は破綻をむかえ、「ロダン」は妻のもとへ帰っていく。「カミーユ」は徐々に精神が蝕まれ、1913年、48歳の時に家族によってパリ郊外のヴィル・エヴラール精神病院に入れられた。その後第一次世界大戦の影響で南仏のモントヴェルク精神病院に移動させられ、そこが臨終の地になった。家族は冷淡であったとのこと。弟の「ポール」が数年に1度見舞うのみであった。しかし弟も結婚し、任地の上海へ向かった後は姉と会う回数が激減した。78歳没。

精神を病んだ後、「カミーユ」は多くの作品を破壊しましたが、残された約90点の彫像、スケッチ、絵画は、死後の1951年「ポール」はロダン美術館で彼女の作品の展示を行った。

* * *

なぜここに「ロダン」を書いたのか?それはやはり「リルケ・1875~1926年」繋がりです。1902年、27歳の「リルケ」は、「ロダン論」執筆のために62歳の「ロダン」を訪ねています。それが1冊の著書となりました。論説、講演、書簡が収録されています。この本の冒頭には、こう書いてありました。

『名声があがるまえ、ロダンは孤独であった。だが、やってきた名声は、ロダンをいっそう孤独にしただろう。つまり、名声とは、1つの新しい名前のまわりに集まるあらゆる誤解の総括にすぎないからである。

ロダンをとりまく誤解はおおく、その誤解を解き明かすのは、時間のかかる、辛い仕事にちがいない。だが、そうする必要もないことだ。というのも、誤解は名前のめぐりにあるものであって、作品のめぐりにはないからである。』

この執筆の時期は「マルテの手記」と重なっています。巨匠「ロダン」と青年詩人「リルケ」との出会いはこうして始まったようです。さらに「リルケ」の妻「クララ」も若い彫刻家でしたね。