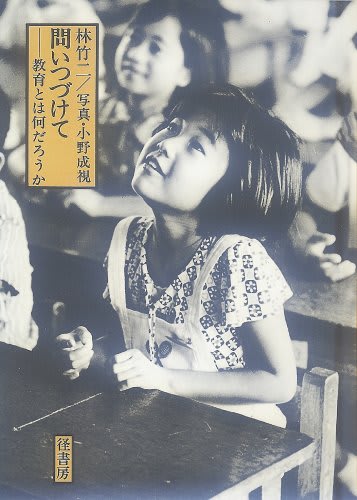

林竹二の授業を映画で何度か見たことがあります。子どもはほとんど喋りません。映画を見た時には、言葉にはできませんでしたけれども、いまだったら、言葉にできる部分を見つけることが出来るでしょう。あの本の表紙の女の子みたいに、林竹二を見上げる顔に、ヌミノースを感じますもんね。それは、真実なものに触れた時だけあるものですからね。圧倒的なのに、静かな悦びです。林竹二は、その言葉にならない、子どもたちの言葉を聴きとりながら、授業をしていたに違いありません。ですから、子どもはほとんどしゃべらないのに、イキイキとしたやり取りがあればこそ、あのような、輝く表情をしているのだと感じますもんね。

授業中なのに、この女の子は、お祈りをしているのだと感じますね。林竹二の授業は、授業なのに、言葉の真実な意味で「礼拝」になっていると感じます。真実を前にして、この女の子も、林竹二も、頭を垂れて聴き従い、その真実にある悦びを分かち合っているからでしょう。それをバイブルでは、「礼拝」と呼び、「祈り」と言っているんです。教会堂やお御堂に通ってても、それについて実感のない人も少なくないのが残念ですね。

今日はその話は止めましょう。

林竹二の他にも好きな授業があります。大村はまさんの授業もそうですね。でも、今般は、金森俊朗さんを取り上げたいと思います。

このブログでも、金森俊朗さんのことは何度か取り上げてきたんですけれども、良いものは何度取り上げても、嬉しいんですね。

金森俊朗さんの授業は、林竹二の授業に比べたら、子どもたちのお喋りがはるかに多いんですね。手紙ノートでも、子どもがおしゃべりしないと、お話にならないでしょ。ですから、金森俊朗さんは、その子どもがしゃべる言葉に、耳を傾けます。そして、その子の問題意識や課題に応えたり、他の子どもたちが応えることを支えたりします。また、金森俊朗さんは、子どもと一緒にいろんな遊びを一緒にします。泥んこサッカー、エスケン…。陽気で楽しい時間が大事なことも、子どもたちも金森俊朗さんも肌身に実感している感じです。

授業と言えば、教員が、大人が語る場だと、勘違いしている人が多いのじゃないですか? しかし、この金森俊朗さんは、自分が語る立場だとは、言いませんね。そこが、この人が本物だと感じるところでもあるんですね。金森俊朗さんは、「子ども集団の日常が展開されている学級の中では、知らない間に傷つけていることが多いことを、とりわけ強者の代表である教師は肝に銘じておく必要があります」、「大切なのは、…教師が一人一人の声を豊かに聴くことに徹することです」と言いますからね。むしろ、教師は聴き手になっているから、あれだけ豊かなやり取りが、授業に展開しているんだと感じますね。ですから、金森俊朗さんの授業も、「祈り(=聴く)」になっているだと思いますし、言葉の真の意味で「礼拝」になっているんだと感じます。真実を前にして、子ども等も、金森俊朗さんも、頭を垂れて聴き従い、その真実にある「ハッピー」を分かち合っているからでしょう。

子どもを道具にして、生きる親は勘弁してもらいたいですね。でもね、今どきの日本、これが結構いるから困ります。 p95の1行目途中から。 &...

子どもを道具にして、生きる親は勘弁してもらいたいですね。でもね、今どきの日本、これが結構いるから困ります。 p95の1行目途中から。 &...

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます