関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

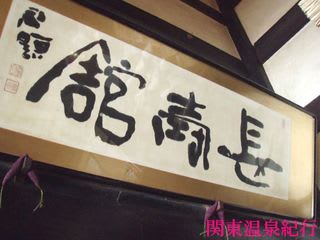

■ 法師温泉 「長壽舘」

法師温泉「長壽舘」

法師温泉「長壽舘」住 所 :群馬県利根郡みなかみ町永井650 (旧 利根郡新治村)

電 話 :0278-66-0005

時 間 :10:30~13:30(利用は14:00まで/事前問合せ必須) / 原則水休・年末年始休

・混雑状況により時間内でも受付終了することあり。(HPより)

・人数制限あり特に日曜日、連休等は午前中で終了ということもあり。(同)

料 金 :1,000円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (るるぶ.com)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (群馬の温泉宿(求人ジャーナル社))

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

上原謙と高峰三枝子が出演した伝説の旧国鉄フルムーン・ポスターで一躍脚光を浴びた、いまや日本を代表する「メジャーな秘湯」。

三国峠下から流れくだる法師川に沿って標高約800メートルにたたずむ一軒宿です。

【写真 上(左)】 外観 (2002年)

【写真 下(右)】 外観 (2012年)

JTB刊の「東京周辺一軒宿の温泉」には、法師温泉の名が弘法大師が全国巡錫の折りに発見されたという伝説があること、草津、四万とならんで法師の名が記されている古文書があること、田村小太夫なるものの神示による発見伝承があること、湯治場の形をなしたのは江戸中期以降であること、などが記されていて、古い歴史をもつ湯場であることがうかがわれます。

また、宿のHPによると、法師川に沿う道は、古来上越国境の三国峠を越える道でもあったらしく、往来する人々がこのいで湯で旅の疲れを癒したこともあるのかもしれません。

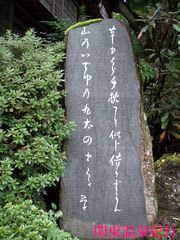

【写真 上(左)】 与謝野晶子の詩碑

【写真 下(右)】 歴史を感じます

抜群のロケーションに惹かれてか、与謝野晶子・鉄幹、川端康成、直木三十五、中西悟堂などの錚々たる文人が逗留し、作をものしています。

~ 草まくら手枕に似じ借らざらん 山のいでゆの丸太のまくら ~ 与謝野晶子

~ 山祈る太古の民の寂心 今日新にす 法師湯にして ~ 川端康成

~ 仏法僧いまだ鳴きつつ 曇り日の 谷の真洞の空明けむとす ~ 中西悟堂

明治8年築「本館」、昭和15年築「別館」に「薫山荘」、「法隆殿」などの客室を加え、それぞれの建物は渡り廊下や橋などでつながっています。

【写真 上(左)】 重層的なフォルム

【写真 下(右)】 法師川にかかる渡り廊下

浴場は、下記の3ヶ所。

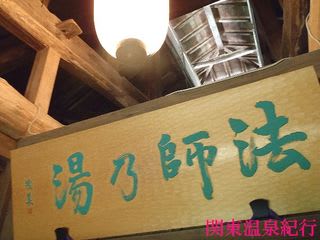

1.法師乃湯 (混浴/明治28年築、日帰り可)

2.長壽乃湯 (女湯、日帰り可)

3.玉城乃湯 (平成12年新設、露天あり、日帰り不可)

【写真 上(左)】 登録有形文化財

【写真 下(右)】 すべてが絵になります

「本館」、「別館」、「法師乃湯」が、国登録有形文化財に指定されています。

秘湯、一軒宿、文化財、歴史、話題性、レトロ、和シック、スローフード、かけ流し、足元自噴浴槽など、今日の人気宿に求められる要素をことごとく備える、首都圏を代表する人気宿です。

当然、日帰り入浴の人気もハンパではなく、週末の入浴は混雑覚悟となります。

【写真 上(左)】 国道分岐のサイン

【写真 下(右)】 日帰り入浴の案内も

R17三国街道で猿ヶ京温泉をすぎて数km。斜め左手、西川(法師川)に向けて降りていくアプローチ道に入ります。

道はところどころ細く、ワインディングもありますが、比較的平坦で全面舗装なのでさほど難しい道ではありません。

ただし冬場は冬タイヤかチューン必携。

途中左手に町営赤沢スキー場を見て分岐から約5kmで到達します。

周辺は闊葉樹の林で、秋の紅葉は見事でしょう。

【写真 上(左)】 バス停

【写真 下(右)】 入口から

電車利用だと、午前2便、午後2便のバス便が、上越新幹線「上毛高原」駅・上越線「後閑」駅から猿ヶ京を経て、敷地内のバス停まで運行されています。

日帰り対応は清掃スケジュールや混雑状況により変動するので、事前TEL必須かと。

それでは、2002年5月、2008年9月、2012年8月の入湯をあわせてレポします。

-----------------------------------------

【写真 上(左)】 メインサイン

【写真 下(右)】 風格ある構え

木造建物を重層的に配置した風格あるたたずまい。

【写真 上(左)】 法師川がアクセント

【写真 下(右)】 法師川と建物

純和風、レトロ、和シック(モダン)が絶妙のバランスで調和して、どこをとっても絵になります。

法師川に寄り添うように建てられた建物の奥行きはふかく、裏手にはうっそうとした杉木立に囲まれたお社やお花畑など散策も楽しめそう。

【写真 上(左)】 裏手の杉木立

【写真 下(右)】 お花畑

玄関に掲げられている各種団体の指定旅館証が、宿のふるい歴史を物語っています。

また、ここは「日本秘湯を守る会」会員宿でもあります。

【写真 上(左)】 歴史を語る看板類

【写真 下(右)】 日本秘湯を守る会会員宿

年季入った本館帳場で受付。そのよこには味わいふかい囲炉裏があります。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 年季入った玄関

【写真 上(左)】 帳場

【写真 下(右)】 囲炉裏

この宿のメンテ体制は見事です。

2008年には10時半ごろいきましたが、建物内あちこちで気合いの入った掃除が展開されていました。

このくらいじゃないと、この古い建物をこのようないい状態で保てないのでしょう。

【写真 上(左)】 玄関

【写真 下(右)】 堂々たる木造建築

帳場右手おくの廊下を進むと浴場入口。途中左手に休憩所があります。

【写真 上(左)】 浴場への廊下

【写真 下(右)】 休憩所

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 長寿の泉 (館内)

右手が混浴の「法師乃湯」とそのおくに宿泊客専用の「玉城の湯」。途中、山から引いた「長寿の泉」があり美味しい水が飲めます。

左手が女湯の「長壽乃湯」です。

【写真 上(左)】 「法師乃湯」入口

【写真 下(右)】 「玉城乃湯」入口

おのおのの浴場は木皮葺きで湯気抜きを備え、外から見ても風情があります。

【写真 上(左)】 浴場群外観

【写真 下(右)】 上手からの浴場

私は「法師乃湯」、連れはいつも「長壽乃湯」に入りますが「法師乃湯」のみレポします。

「長壽乃湯」は7-8人の木枠玉石敷き浴槽がひとつで、3ヶ所の湯口と底面からの自然湧出がありそうです。

【写真 上(左)】 「長壽乃湯」入口

【写真 下(右)】 「長壽乃湯」(館内掲示物より)

「法師乃湯」は、マスコミでも超有名な明治28年築のメイン浴場で脱衣所は男女別、浴室で合流するしくみ。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 暖簾

脱衣所は木づくりの風情あるものですが、さほど広くないので混雑時はごったがえします。

そういうときは、浴場内脱衣スペースで堂々とハダカになるのが賢いかも。

(男女別脱衣所が整備される2000年までは浴場内脱衣スペースが利用されていて、お宿でもこちらの利用を案内しています。)

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 「法師乃湯」-1 (館内掲示物より)

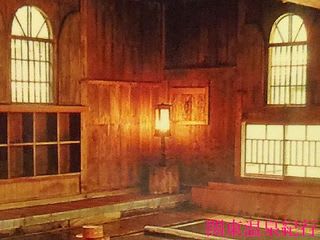

木枠玉石敷きの浴槽、木組みの高天井と豪壮な太梁、シンボルの半円窓にどっしりと収まった燈台、鹿鳴館風といわれるレトロで重厚な雰囲気は、さすがに国登録有形文化財。

窓からのぞむ山の緑があざやかで、すこしく離れて法師川の流れ。

夏場はアブがでるエリアですが、浴場内が暗めのためか、窓が開け放たれているのに不思議とアブが入ってきません。

【写真 上(左)】 「法師乃湯」-2 (館内掲示物より)

【写真 下(右)】 「法師乃湯」-3 (同)

田の字型に配置された湯船は8(すべて木枠玉石&平石敷)にみえますが、じつは4つの湯船がおのおの丸太でふたつに仕切られています。

浴槽に背もたれるのもよし、丸太に頭をゆだねるのもよし。

”山のいでゆの丸太のまくら”と詠んだ、与謝野晶子に想いを馳せるのもまた一興かと・・・。

【写真 上(左)】 夜の「法師乃湯」(館内掲示物より)

【写真 下(右)】 燈台とアーチ窓 (同)

湯口は手前の湯船に2つ(各25L/min位の投入、飲泉用コップなし)、あとは湯船底からの自然湧出で、湯船の外縁を走る排湯溝に流されていくかけ流し。

カラン・シャンプー・ドライヤーなし。石鹸のみあり。

土曜12時過ぎで8~16人とまずまずゆったり。水着&タオル巻きの女性数人。(2002年)

土曜10時半から1時間ほど入浴で、最初は12人、最後は5~6人とけっこう空いていました。女性は1人タオル巻きで数分入浴。(2008年)

平日11時すぎから1時間ほど入浴で、最初は20人以上、後に5~6人と空いてきました。女性は年輩の湯慣れた感じの夫婦客1組。(2012年)

平日でもそこそこの入り込みがありそうですが、たいてい日帰り終了の14時に向けて次第に空いていくようです。

客層は旅館の日帰りとしては若いですが、みな思いっきりヒーリングモード入っていて ^^) いたって閑か。

水着着用やバスタオル軍艦巻きの女性客を見ましたが、どこまで許容されているのかは不明。

週末は男性客だけでも相当な数がいそうなので、繁忙期などどういう状況になっているのかな?

(つれによると「長壽乃湯」内での会話からすると、日帰りで「法師乃湯」に突入する猛者の女性客は少数派では? とのこと。)

お湯の感じは浴槽によって微妙にちがいます。

仮に脱衣所側からみて右手手前をA、右手窓側をB、左手手前をC、左手窓側をDとします。

A、Cはほぼ適温、B、Dはややぬるめですが、タイミングにより若干の変動があります。

無色透明のお湯は純度の高い硫酸塩泉らしく、きれいに澄み切って底石や湯中の指先がつよく青白に発光しています。

白やうす茶の湯の花も浮かびます。

ほこほことした石膏味。甘い石膏臭にわずかながら甘いイオウ臭がまじっているかと思います。

硫酸塩泉のキシキシとアルカリ泉系のヌルすべのバランスよいやさしい湯ざわり。

場所によってことなりますが、とろみやアワつきもしっかり楽しめます。

湯温ひくめの窓側2槽ではまったりと長湯できそうですが、想像以上に浴感がつよく、しばらくすると湯船から追い出されてしまいます。

つよいあたたまりに水をかぶりたいところですが、水栓がないので窓側の框に陣取って、トドりつつ窓から吹き込む風で冷ますことになります。

(個人的には建物裏手や「法師乃湯」入口に引かれている”長寿の泉”を浴場内にも引いてほしいところですが、それは無理な相談か・・・。)

【写真 上(左)】 長寿の泉

【写真 下(右)】 湯抜き

イメージは清澄なお湯ながら浴後感はけっこう重厚で、かなりの湯づかれが出るので、湯なれない人は入りすぎるとヘロヘロになるかも・・・。

でも、そのあときりっと充実した爽快感がでてくるのはさすがに名湯。

お湯はAとC(手前)、BとD(窓側)が同系で、やはり手前と窓側で源泉がちがうように感じました。(手前が「旭の湯」、窓側が「寿の湯」で源泉が違うというハナシもありますが未確認)。

各槽の個人的なイメージはこんな感じです。

<お湯のよさ> B > A > C > D

鮮度感はAがベストだが、湯質そのものはBの方がいいと思う。

Dは湧出量がすくなめで、他の湯船より回転率低く、茶色の湯の花がうかんで微濁してあきらかに鮮度感が低い。

個人的にはお湯に深みと鮮度があるBが好き。

<アワつき> A > C = B > D

<とろみ> B > D > A > C

<湯の香> B > A > C > D

湯底からの湧出ポイントはほぼ各槽にあって、主だったやつはすべてつきとめましたが(笑)、ここでは書きません。

ほとんどが気泡とともに湧き出してくるので、じっくり観察するとわかります。

混雑時はいったんポジションを決めるとそのまわりで出入りする感じになるので、最初の位置決めが重要かと・・・(笑)

(とくに左右のサイドチェンジ ^^) は、あまりしていない。)

石膏泉の教科書のようなお湯は、鮮度を保ってやはり文句なく名湯。

これが雰囲気抜群の浴場で味わえるのですから、人気加熱気味になるのもいたしかたないところか・・・。

1,000円に値上げ(以前は800円)したとはいえ、こんなすばらしい浴場を日帰り開放してくれる姿勢はありがたいことです。

源泉は4つ(旭の湯、寿の湯、滝の湯、官行の湯)あります。

〔 源泉名:旭の湯 〕 <H19.1.30分析/「自遊人 温泉分析書図書館」より引用>

Ca・Na-硫酸塩温泉 42.2℃、pH=8.4、77.84L/min自然湧出、成分総計=1.232g/kg

Na^+=96.8mg/kg (23.87mval%)、Ca^2+=266.6 (75.40)

Cl^-=108.7 (17.16)、SO_4^2-=690.3 (80.32)、HCO_3^-=16.5

陽イオン計=366.5 (17.64mval)、陰イオン計=820.4 (17.89mval)、メタほう酸=5.0

〔 源泉名:旭の湯 〕 <S32.7.6分析>

石膏泉(Ca・Na-硫酸塩泉) 42.9℃、pH=8.30、94L/min、成分総計=1290mg/kg

Na^+=101.5mg/kg (23.90mval%)、Ca^2+=276.5 (74.81)

Cl^-=116.3 (18.11)、SO_4^2-=694.0 (79.79)、HCO_3^-=22.69

陽イオン計=384.50 (18.47mval)、陰イオン計=833.3 (18.11mval)、メタほう酸=34.89

〔 源泉名:寿の湯 〕 <H19.1.30分析/「自遊人 温泉分析書図書館」より引用>

Ca・Na-硫酸塩温泉 42.2℃、pH=8.4、24.5L/min自然湧出、成分総計=1.275g/kg

Na^+=94.8mg/kg (23.52mval%)、Ca^2+=265.3 (75.57)

Cl^-=108.1 (17.06)、SO_4^2-=685.3 (79.81)、HCO_3^-=29.3

陽イオン計=362.8 (17.52mval)、陰イオン計=824.6 (17.88mval)、メタほう酸=5.0

〔 源泉名:寿の湯 〕 <S32.7.6分析>

石膏泉(Ca・Na-硫酸塩泉) 42.4℃、pH=8.40、湧出量不明、成分総計=1296.0mg/kg

Na^+=100.5mg/kg (23.99mval%)、Ca^2+=273.0 (74.85)

Cl^-=116.2 (17.84)、SO_4^2-=705.3 (79.97)、HCO_3^-=23.85

陽イオン計=379.90 (18.20mval)、陰イオン計=845.7 (18.36mval)、メタほう酸=29.5

〔 源泉名:滝の湯 〕 <S32.7.6分析>

石膏泉(Ca・Na-硫酸塩泉) 42.3℃、pH=8.30、湧出量不明、成分総計=1286.0mg/kg

Na^+=100.2mg/kg (24.20mval%)、Ca^2+=269.5 (74.67)

Cl^-=116.4 (18.02)、SO_4^2-=697.9 (79.77)、HCO_3^-=23.85

陽イオン計=375.7 (18.00mval)、陰イオン計=838.5 (18.22mval)、メタほう酸=34.89

〔 源泉名:官行の湯 〕 <H19.1.30分析/「自遊人 温泉分析書図書館」より引用>

単純温泉(Ca・Na-SO4型) 27.5℃、pH=8.3、164L/min掘削自噴、成分総計=0.593g/kg

Na^+=41.2mg/kg (23.13mval%)、Ca^2+=116.1 (74.81)

Cl^-=33.5 (11.90)、SO_4^2-=313.9 (82.78)、HCO_3^-=17.1

陽イオン計=159.9 (7.74mval)、陰イオン計=368.5 (7.90mval)、メタけい酸=63.3

【写真 上(左)】 「玉城の湯」(館内掲示物より)

【写真 下(右)】 「玉城の湯」露天 (同)

【写真 上(左)】 ずらりと並ぶ温泉掲示類

【写真 下(右)】 別館への渡り廊下

■温泉利用証による利用源泉および湯づかい

<法師乃湯> 旭の湯(浴槽直下及び旭の湯源泉より2m引湯)

Ca・Na-硫酸塩泉 42.7℃、pH=8.2、155.5L/min

完全放流式 循環濾過:なし 加水:なし 加温:なし 消毒:なし

<長寿乃湯> 寿の湯(浴槽直下及び寿の湯源泉より6.5m引湯)

Ca・Na-硫酸塩泉 42.2℃、pH=8.3、87.6L/min

完全放流式 循環濾過:なし 加水:なし 加温:なし 消毒:なし

<玉城乃湯/中浴場> 寿の湯・官行の湯(寿の湯源泉より30m・官行の湯源泉より1150m引湯)

Ca・Na-硫酸塩泉・単純温泉 42.2℃・27.8℃、pH=8.3・8.4、87.6L/min・190L/min

循環:あり 加水:なし 加温:あり 消毒:なし

<玉城乃湯/野天風呂> 官行の湯(官行の湯源泉より1150m引湯)

単純温泉 27.8℃、pH=8.4、190L/min

循環:あり 加水:なし 加温:あり 消毒:なし

【写真 上(左)】 かわいいおきもの

【写真 下(右)】 ラムネ

〔 HP掲載(法師乃湯) 〕

弘法大師巡錫の折の発見と伝えられ、法師乃湯と呼ばれています。温泉は近年少なくなった自然湧出で、豊富な湯が浴槽の底から湧き有効成分が失われることなく人体に吸収されます。(中略)

純度100%の源泉が、下に敷き詰めた玉石の間からポコポコ自然湧出4つの浴槽は微妙に温度が違います。

■HPによると、現在「法師乃湯」のあるところは、昔は法師川の川底で、かつての川底の自然湧出泉を浴場にとりこんだ贅沢なつくりであることがわかります。

〔 2012/09/01内容補強のうえ再UP (2002/05、2008/09、2012/08入湯) 〕

E138.50.0.427N36.44.27.117

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )