関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 埼玉県所沢市の札所と御朱印

2023/02/12 追加UP

所沢市内の御朱印はほぼ拝受した気がするので、画像を交えてUPします。

まずはリストと御朱印画像をUPし、寺社の写真は追って追加します。

【エリア概要】

所沢市は埼玉県南西部の主要都市で、古くから鎌倉街道上道筋に位置した交通の要衝。

中世には新田氏と北条氏、足利氏の戦場となり、戦国時代は関東管領扇谷上杉氏、ついで後北条氏の支配下にあり、これらの武将ゆかりの寺院も多い。

江戸時代も交通の要衝の地の利を生かして物資の集積地として発展し、巡拝霊場の札所もかなりの数がおかれている。

川越のように観光寺院が多い訳ではないが、複数の現役の観音霊場があるため御朱印がいただきやすいエリアとなっている。

宗派は真言宗豊山派と曹洞宗が多い。

令和二年正月、あらたに所沢七福神が開創され、書置ながら通年御朱印対応されているので、さらに拝受可能な御朱印数が増えている。

-----------------------

所沢市域はかなり広く、札所も全域に広がっているので、車がないとアクセスがやっかいなエリアといえる。

ただし、所沢は西武鉄道の牙城で、メインとなっている武蔵野三十三観音霊場、狭山三十三観音霊場ともに西武鉄道がバックアップし、巡拝コースも設定されているので、このふたつの霊場については鉄道・バス利用でも比較的回りやすくなっている。

市東部は都心から車で川越に向かうルート上に位置するので、川越の御朱印巡りとの合わせワザも可能。

【所沢市と札所】

県内では秩父三十四ヶ所観音霊場と並んでメジャーな武蔵野三十三観音霊場の札所は7を数え、現役霊場として機能している狭山三十三観音霊場の札所も12を数える。

とくに狭山三十三観音霊場は発願、結願の両寺ともに所沢市内に位置し、発願寺の金乗院放光寺は県内有数の名刹として知られている。

弘法大師霊場では、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所が複数ある。専用納経帳を持参すれば御朱印を授与いただける札所が多い。

活動を停止している武玉八十八ヶ所霊場の札所が数箇寺あるが、いずれも他の現役霊場の札所となっているので現役霊場の御朱印は拝受できる。

狭山三十七薬師霊場の札所も数箇寺あるが、現役霊場ではなく御朱印は不授与の模様。

ただし、こちらも他の現役霊場の札所となっているケースが多く、最近、御朱印通年授与の所沢七福神が設定されたこともあって市内の札所寺院の御朱印授与率は高くなっている。

他に武蔵野七福神の札所が一箇所(金乗院放光寺)あるが、広域の霊場札所は少ないエリアである。

御朱印をいただいた非札所系寺院についても名刹がメインのため、今回はあわせてご紹介します。

【拝受データ】 (おおむね東部から。現時点で授与休廃止の可能性あり、形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)

■ (坂之下)天神社

所沢市坂之下64

御祭神:菅原道真公

旧社格:村社、旧坂下村鎮守

元別当:梅林山 大學院(現・富士見市南畑)

授与所:金子宮司様宅(所沢市坂之下350-1)

御朱印揮毫:天神社 /筆書(直書)

・もともとは当地の治水開発の守護神として水神様が祀られ、その後天神様が合祀されたと伝わる。旧坂下村の鎮守で、現在は「柳瀬総鎮守」ともいわれる。

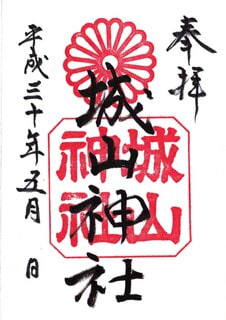

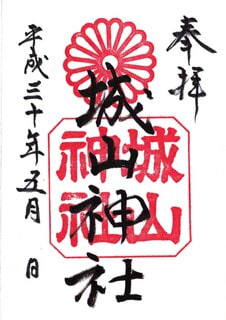

■ 城山神社

所沢市城537

御祭神:宇迦之魂神

旧社格:村社、旧城村鎮守

元別当:城村龍蔵院、本郷村東福寺、氏照院

授与所:金子宮司様宅(所沢市坂之下350-1)

御朱印揮毫:城山神社 /直書(筆書)

・後北条氏の麾下、大石氏の軍事拠点であった「滝の城」(本郷城)の鎮守社といわれ、城跡に祀られる神社。明治に入り村内各社を合祀し村社に列格した。

■ 医王山 東光寺

公式Web

所沢市坂之下383

曹洞宗

御本尊:薬師如来

札所:-

・滝の城城主・北条氏照により城の東北に鬼門の鎮めとして建てられた寺院。。

・御本尊の薬師如来は「平の時頼公」ゆかりで、北条氏照の守り仏と伝わる。

・山内には金毘羅大王尊が祀られ、毎月十日のご縁日は賑わいをみせる。

■ 大光山 妙乗寺

所沢市南永井688−2

日蓮宗

御首題 /直書(筆書)

・開基等不詳ですが、所沢市内では稀少な日蓮宗寺院で、快く御首題を授与いただけました。

■ 武蔵野坐令和神社

公式Web

所沢市東所沢和田3-31-3

御祭神:天照大御神、素戔嗚命

授与所:境内授与所 ※オリジナル御朱印帳あり

御朱印揮毫:武蔵野坐令和神社 /直書(筆書)

・「KADOKAWAによる日本初のコンテンツモール、ところざわサクラタウン」内に祀られ、「所沢から新たな物語を創造・発信する起点となることを目的として」創建。

・正式名称は「武蔵野坐令和神社(むさしのにますうるわしきやまとのみやしろ)」、通称「武蔵野令和神社(むさしのれいわじんじゃ)」。

・社務所は常駐で、オリジナル御朱印帳も頒布されています。

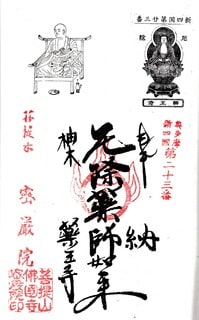

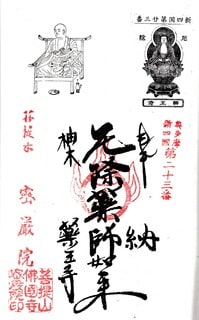

■ 成田山 観音院 東福寺

所沢市本郷764

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第29番

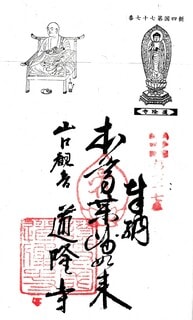

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・天平勝寶元年(聖武天皇の御代)に行基菩薩が創建、聖寶尊師(延喜九年(909年)入寂)の開祖と伝わる真言宗の古刹。

・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第29番の札所本尊は、羽村の加藤家から羽村市の道路拡張工事にともない平成29年(2017年)5月に東福寺に御遷座、札所も移転し東福寺となる。

(旧札所は羽村山 禅林寺)

・奥多摩新四国霊場の御朱印は専用納経帳にて拝受。タイミングが合えば御本尊の揮毫御朱印も授与いただける可能性あり。

■ 龍王山 霊源寺

所沢市上安松1353

日蓮宗

御首題 /直書(筆書)

・開基等不詳ですが、所沢市内では稀少な日蓮宗寺院で、快く御首題を授与いただけました。

・新座市野火止の清立山 番星寺も護持されており、こちらの御首題も授与いただけました。

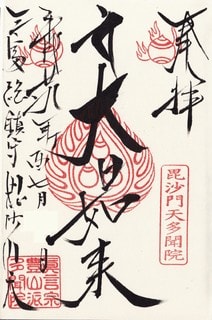

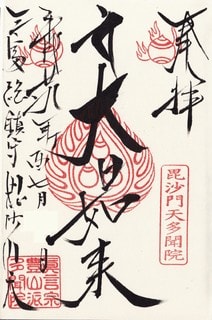

■ 宝塔山 吉祥寺 多聞院

所沢市中冨1501

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第36番

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 毘沙門天の御朱印

【写真 上(左)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第36番

【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・元禄九年(1696年)、川越藩主柳沢吉保が三富新田として上富・中富・下富村を開村した際、祈願所・鎮守の宮として毘沙門社を創建。明治の神仏分離令によって多門院として独立した。

・毘沙門堂本尊の毘沙門天は、武田信玄公の守り本尊であったと伝わる。

・よく整備された境内。300株にも及ぶ牡丹で有名で紅葉も綺麗。

・御朱印は霊場申告なしだと毘沙門天の御朱印になる模様。奥多摩新四国霊場の御朱印は専用納経帳にて拝受。タイミングが合えば御本尊の揮毫御朱印も授与いただける可能性あり。

■ (三富・富岡総鎮守)神明社

公式Web

所沢市中富1507

御祭神:天照太御神 ほか

旧社格:村社、三富・富岡総鎮守

元別当:多門院?

授与所:境内社務所

御朱印揮毫:神明社 /直書(書置)

・元禄九年(1696年)、川越城主柳沢出羽守が上富村、中富村、下富村の三ヶ村を開かれた折、鎮守宮として毘沙門社と多聞院を創立し、宝暦十一年(1761年)境内に神明社を勧請したのが創祀と伝わる。

・三富・富岡総鎮守で「富の神明様」として崇敬篤く、境内には天神宮、いも神様などを祀る。

・境内社務所に書置御朱印を用意されているようなので、どなたかおられれば拝受できる。

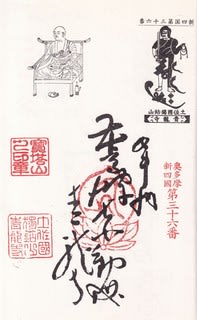

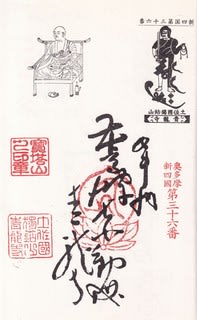

■ 北田山 長寿院 寳泉寺

公式Web

所沢市北岩岡130

真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第50番

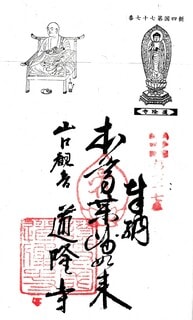

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・公式Webには天和三年(1683年)の開山、所沢市資料には寛延年間(1748-1751年)多摩郡澤井村から移転とあり。

・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所本尊は、立派な大師堂内に御座されています。

・奥多摩新四国霊場の御朱印は専用納経帳にて拝受。タイミングが合えば御本尊の揮毫御朱印も授与いただける可能性あり。

■ (下新井)熊野神社

所沢市西新井町17-33

御祭神:伊邪那岐命、伊邪那美命、須佐之男命、大己貴命、少毘古那命

旧社格:村社、旧下新井村鎮守

授与所:ご神職宅

御朱印揮毫:熊野神社 /直書(筆書)

・新井郷(旧上新井・下新井)の惣社として創建、鎌倉時代から続く社家の三上山城守清定が長禄三年(1457年)再興と伝わる。明治期に村内各社を合祀。

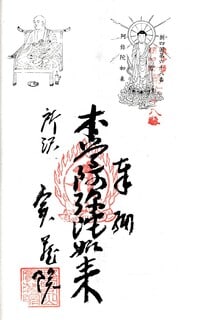

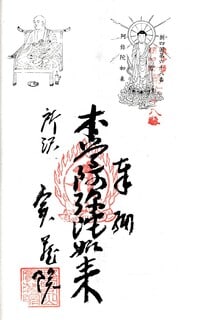

■ 東光山 自性院 薬王寺

所沢市有楽町8-18

曹洞宗

御本尊:薬師如来

御本尊の御朱印

・南北朝時代の武将、新田義貞の三男新田武蔵守義宗が観応の擾乱、武蔵野合戦を経て当地に隠棲し、草庵をかまえたことがはじまりとされる。

・義宗は当寺で一族の菩提を弔い、この地で亡くなったと伝わり、境内には義宗の子孫が建てた「新田義宗終焉之地」の碑がある。

・札所ではありませんが、歴史的な伝承をもち、御朱印も快く授与いただけたのでご紹介します。

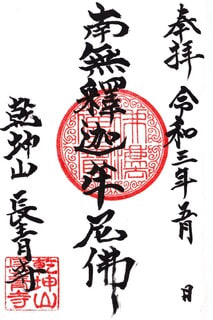

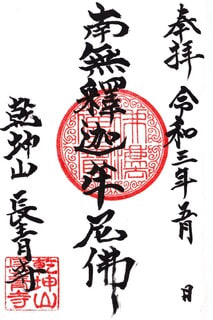

■ 乾坤山 長青寺

所沢市弥生町2868

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 御本尊の御朱印

・昭和40年所沢市林の長清山 松林寺の別院として堂宇が建立された比較的新しい曹洞宗寺院。

・札所ではありませんが、快く御朱印を授与いただけたのでご紹介します。

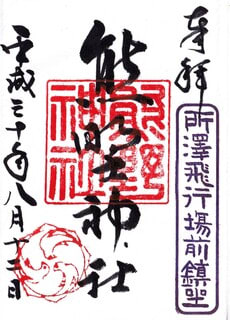

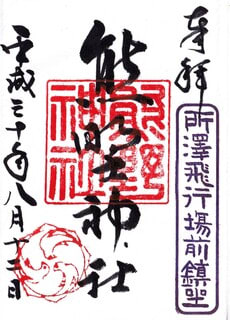

■ 所澤神明社

公式Web

所沢市宮本町1-2-4

御祭神:天照大御神、倉稲魂大神、大物主大神

旧社格:村社、旧所沢村鎮守

元別当:花向院

授与所:境内社務所 ※オリジナル御朱印帳あり

御朱印揮毫:神明社 /直書(筆書)

オリジナル御朱印帳

・日本武尊の東夷征伐の際、当地で天照大御神に祈られたことが創祀とされる旧所沢村(野老澤)の鎮守社。

・所沢は日本の航空の発祥の地として知られ、明治四十四年(1911年)、日本初の飛行場が造られ、徳川好敏大尉は所沢での初飛行に際して当社に参詣祈願し、無事初飛行を果たしたとされる。

・御朱印に積極的で、航空機をデザインしたオリジナル御朱印帳も頒布されています。

■ 鳥船神社

所沢市宮本町1-2-4

授与所:所澤神明社社務所

御朱印揮毫:鳥船神社 /直書(筆書)

・所澤神明社の境内社。所沢航空場で徳川好敏大尉が初飛行を成し遂げたことを記念し、初飛行から100年後の平成23年に創建、所澤航空神社とも称する。

・御朱印のデザインは、1月、4月、7月、10月に替わります。

■ 遊石山 観音院 新光寺

所沢市宮本町1-7-3

真言宗豊山派

御本尊:聖観世音菩薩

札所:武蔵野三十三観音霊場第10番、狭山三十三観音霊場第8番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第24番

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)

【写真 下(右)】 同(専用納経帳規定用紙)

【写真 上(左)】 狭山三十三観音霊場の御朱印

【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・御本尊の聖観世音菩薩は行基菩薩の御作と伝わることから、天平年間(729-749年)開基の説がある。

・建久四年(1193年)源頼朝が那須野へ鷹狩に赴く途中、当地で昼食をとった折に幕舎の地を当寺に寄進したといわれる。

・元弘三年(1333年)新田義貞が鎌倉攻めの途上、必勝を祈願し、北条氏を平げての帰途に再び立ち寄り土地を寄進したと伝わる。

・3つの霊場の札所を兼務され、御朱印はすべて授与されています。(奥多摩新四国霊場八十八ヶ所は専用納経帳が必要かもしれません。)

■ 野老山 実蔵院

所沢市元町20-15

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所:武蔵野三十三観音霊場第9番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第68番

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)

【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・宥圓(元和二年(1616年)七月二十四日示寂)の開山と伝わる真言宗豊山派の寺院で、もとは正福寺と号し、宝暦年間(1751-1764年)に慧海阿闍梨により中興開山。

・以前所蔵していた半鐘には「新田義興開基」の銘があったという。

・ふたつの霊場の御朱印は、いずれも授与されています。(奥多摩新四国霊場八十八ヶ所は専用納経帳が必要かもしれません。)

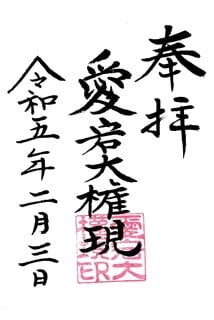

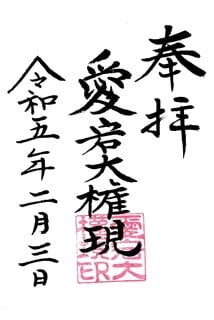

■ 愛宕権現社

所沢市緑町3-13-1

御祭神:愛宕大権現

・山口の中氷川神社の奉仕社で、区画整理により上新井字中丁道から御遷座。

・正月、節分、祭典日等の限定授与。→授与情報

■ 三ツ井戸大師

所沢市Web資料

所沢市西所沢1-26

御本尊:弘法大師、十一面観世音菩薩

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第48番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・所沢の市街地にある奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所。

・「所沢の火事は土で消す」といわれたほど水利の悪かったこの地に、ある日ひとりの僧が訪れ三つの場所を杖で指し示し、井戸を掘るようにと言い残された。村人達がその場所を掘ると、清らかな水がこんこんと湧き出し涸れることがなく、しかも諸病を除き寿命無量の益があったという。村人達はこの有り難い井戸を「三ツ井戸」と呼び、いつしかかの僧は弘法大師であったという話が広まった。

・「三ツ井戸」の地にはかつて普門院が建ち、寛文年間(1661-1663年)に普門院が移転してからもお大師様ゆかりの地として崇められ、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所として参拝者を集めている。

・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印は普門院にて授与いただけますが、専用納経帳が必要かもしれません。

■ 六所神社

所沢市上新井2-6-8

御祭神:小野大神、小河大神、氷川大神、秩父大神、金佐奈大神、杉山大神

元別当:上洗山 普門院(上新井/真言宗豊山派)

・府中大国魂神社(旧称:六所宮)を勧請して創建。

・明治43年、字荒神脇の稲荷社と字前の稲荷社を合祀。

・原則として毎月1日・15日の午前8時〜11時ごろに限定授与。

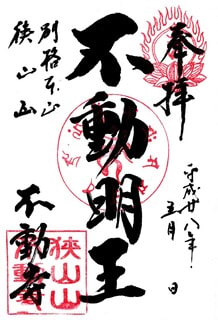

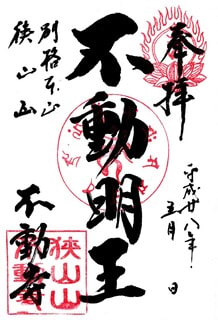

■ 上洗山 無量寺 普門院

所沢市まちづくり観光協会Web資料

所沢市上新井189

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:武蔵野三十三観音霊場第11番、狭山三十三観音霊場第7番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第72番

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)

【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)

【写真 上(左)】 狭山三十三観音霊場の御朱印

【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・もとは「三ツ井戸」付近にあり、お大師さまゆかりの「三ツ井戸」に寿命無量の益があったことから無量寺と号したとされる。

・天平年間(1573-1592年)に重誉が中興、寛文年間(1661-1663年)に現在地に移転。

・木造毘沙門天は市指定文化財。

・車でのアプローチは狭い路地経由ですが、駐車場はそれなりに広いです。

・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第48番(三ツ井戸大師)の御朱印もこちらで授与されています。

・ご丁寧な対応をいただけますが、御本尊の御朱印は授与されていないとのこと。

■ 祥雲山 瑞岩寺

所沢市まちづくり観光協会Web資料

所沢市山口400

曹洞宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:狭山三十三観音霊場第6番

狭山三十三観音霊場の御朱印

・山口城の城主、山口氏の菩提寺として室町時代初期ごろに創建と伝わる曹洞宗の寺院。

・山口氏は平安時代の末期に武蔵七党のひとつ村山党から分かれたとされる当地の名族。

■ 大龍山 永源寺

所沢市久米1342

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼仏

札所:所沢七福神(弁財天)、狭山三十七薬師霊場第25番

所沢七福神(弁財天)の御朱印

・南北朝時代に大石信重が創建したと伝わる古刹。大石氏は木曾義仲の末裔を名乗り、関東管領山内上杉氏に仕え多摩・入間両郡の内十三郷の領主となり、武蔵・伊豆両国の守護代を歴任したとされる。

・開山は八王子の由木城主大石定久の叔父で由木永林寺を開山した一種長純大和尚(永禄八年(1565年)寂)と伝わる。

・所沢七福神(弁財天)の御朱印は書置での授与。御本尊の御朱印の授与は不明です。

■ 花向山 常行院 長久寺

公式Web

所沢市久米411

時宗

御本尊:阿弥陀三尊

札所:所沢七福神(大黒天)、狭山三十七薬師霊場第27番

所沢七福神(大黒天)の御朱印

・所沢で唯一の時宗寺院で、元弘元年(1331年)玖阿弥陀佛(二祖真教上人の徒弟)による開山。

・御本尊の金銅造阿弥陀三尊立像は秘仏で所沢市指定有形文化財。

・豊川稲荷は愛知県の豊川稲荷よりの分社で熊野大権現とともに寺の鎮守として大切にお祀りされている。

・所沢七福神(大黒天)の御朱印は書置での授与。御本尊の御朱印の授与は不明です。

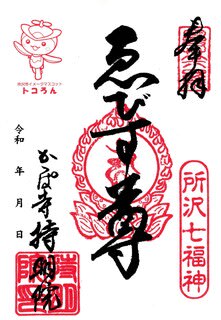

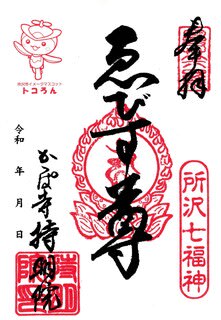

■ 淵上山 持明院

所沢市立所沢図書館Web資料

所沢市北秋津85

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:所沢七福神(恵比寿尊)

所沢七福神(恵比寿尊)の御朱印

・元慶二年(878年)権大僧都寂寛によって創建と伝わる古刹。

以前は秋津村の中央に位置し松根寺と号していたとされ、享保六年(1721年)当地に移転し改号したとされています。

・曼荼羅堂(阿弥陀堂)の本尊阿弥陀如来は弘法大師のお作といわれていたが明治17年の火災で焼失。

・柳瀬川の曼荼羅淵で悪さをしていた河童が書いたとされる「河童のわび証文」ゆかりの寺院としても知られている。

・竹林に囲まれた風情あるお寺さんです。所沢七福神(恵比寿天)の御朱印は書置での授与。御本尊の御朱印の授与は不明です。

■ 王禅山 釋迦院 佛眼寺

所沢市Web資料

所沢市久米2445

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所:所沢七福神(福禄寿)、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第53番、狭山三十七薬師霊場第26番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

※所沢七福神(福禄寿)の御朱印も授与されています。

・延暦二十一年(802年)の建立とも伝えられ、当村出身の圓宥が元亀年間(1570-1573年)に中興したとされる真言宗豊山派の寺院で、3つの霊場の札所。

・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印は、専用納経帳が必要かもしれません。

■ 鳩峯八幡神社

所沢市久米2428

御祭神:誉田別命、比売神、気長足姫尊

旧社格:郷社、久米地域の総鎮守

元別当:王禅山仏眼寺(所沢市久米)

御朱印揮毫:鳩峯八幡神社 /直書(筆書)

・延喜二十一年(921年)、石清水八幡宮より分祀して創建。

・元弘三年(1333年)、新田義貞の鎌倉攻めの際、当社で社前の松に兜を掛け、境内に鎧を置いて戦勝祈願し、戦勝ののち兜を掛けた松を「兜掛の松」と呼び、鎧を置いたところに稲荷社を祀って「鎧稲荷」と称したと伝わる。

・本殿は一間社流造見世棚形式の木造建築で、県内に残る稀少な室町時代以前の建造物で、埼玉県指定有形文化財に指定。

・御朱印は境内脇のご神職宅にて授与されています。

■ 久米水天宮

所沢市Web情報

所沢市久米鳩峯2432

御祭神:安徳天皇

御朱印揮毫:久米水天宮 /直書(筆書)

・久留米水天宮の分祀で鳩峯八幡神社の境内社だが、八幡神社の社殿からは若干離れている。

・安産や水難除けの神様として崇敬を集め、1月5日のだるま市は賑わいを見せる。

・御朱印は鳩峯八幡神社のご神職宅にて授与されています。

■ 荒幡山 無量院 光蔵寺

所沢市荒幡499

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所:所沢七福神(寿老人)

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 所沢七福神(寿老人)の御朱印

・創建年代は不詳、もとは奥富にあり寛和年間(985ー987年)記銘の古碑があったと伝わる。寛永年間(1624-1645年)に法印賢宥が中興開山。

・御本尊阿弥陀如来像は、弘法大師の御作と伝わる。

・庫裡にて御本尊の御朱印を授与いただけましたが、ご多忙の折はむずかしいかもしれません。七福神(寿老人)の御朱印は本堂前で書置授与されています。

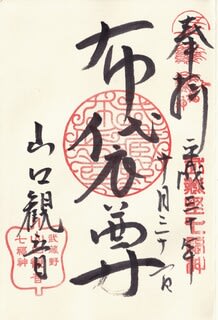

■ 月桂山 本覚院 喜福寺

所沢市荒幡653

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

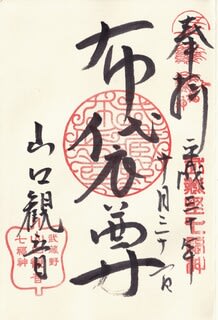

札所:所沢七福神(布袋尊)、狭山三十七薬師霊場第24番

所沢七福神(布袋尊)の御朱印

・庚暦二年(1380年)、阿闍梨法印法円により創建、弘治元年(1555年)大僧都法印恵静によって中興と伝わる古刹。

・明るく開けた感じの境内に立派な伽藍。七福神(布袋尊)は書置授与ですが、御本尊の御朱印は授与されておりません。

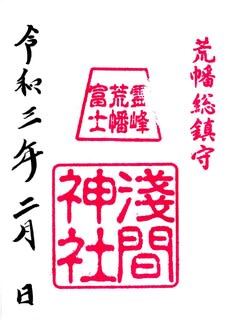

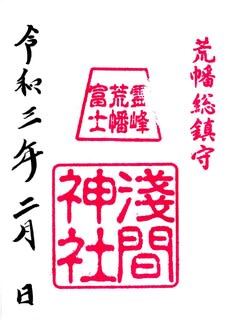

■ 荒幡浅間神社

所沢市まちづくり観光協会Web情報

所沢市荒幡748

御祭神:木花咲耶姫命、大山咋命 ほか

旧社格:村社、旧荒幡村総鎮守

元別当:月桂山 本覚院(所沢市荒幡)

授与所:中氷川神社社務所(所沢市山口1850)

御朱印印判:浅間神社 印判

・創立年代は不詳。明治5年(1872年)、荒幡村内の神社を合祀し村社に列し、明治17年(1884年)には字浅間久保からの遷座を機に村民総出で富士山(荒幡富士)を築き上げ明治32年(1899年)に完成。

・高さ約10mと富士塚としてはかなりの規模で、頂上からは360°の眺望が開ける。

・御朱印は本務社の中氷川神社(所沢市山口1850)にて授与されています。

■ 辰爾山 勝楽寺 佛蔵院

所沢市山口1119

真言宗豊山派

御本尊:釈迦如来

札所:狭山三十三観音霊場第2番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第73番、武玉八十八ヶ所霊場第35番、狭山三十七薬師霊場第21番

【写真 上(左)】 狭山三十三観音霊場の御朱印

【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・百済より帰化した儒生王仁の五代孫、王辰爾の子が父の菩提の為に旧勝楽寺村に創建、権大僧都尊海が延久三年(1071年)に中興とされ、往時は寺中十二坊を数えたという古刹。

・山口貯水池の造成(昭和9年(1934年)完成)にともない、旧勝楽寺の地より当地へ移転。(「勝楽寺」の地名はいまも狭山湖南岸に残る。)

・古刹の歴史を物語るように、じつに4つの霊場札所を兼務され、うち2つの霊場の御朱印を授与されています。

■ 瑞幡山 勝光寺

所沢市山口1410

臨済宗妙心寺派

御本尊:釈迦如来

札所:狭山三十三観音霊場第5番、狭山三十七薬師霊場第19番

狭山三十三観音霊場の御朱印

・弘安四年(1281年)、建長寺第一世石門和尚が開山、北条時宗を開基として創建されたという名刹。

・元禄七年から九年(1694-1696年)にかけて建立された唐様桜門造の山門は、野火止の平林寺、上富の多福寺の山門とならび称されるもの。

・本堂に御座す若狭法眼賀竹作の不動明王像も名作として評価されている。

・御朱印は、狭山三十三観音霊場のものを授与いただけます。

■ 川嶋山 釋迦院 海藏寺

所沢市山口2725

真言宗豊山派

御本尊:釈迦如来

札所:所沢七福神(毘沙門天)

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 所沢七福神(毘沙門天)の御朱印

・創建年代等は不詳で従前霊場札所でもなかったため情報が少ない寺院ですが、『新編武蔵風土記稿』には記載されています。

・御朱印は御本尊釈迦如来と所沢七福神(毘沙門天)のものを拝受できましたが(いずれも書置)、御本尊御朱印が常時拝受できるかは不明です。

■ 中氷川神社

公式Web

所沢市山口1850

御祭神:素戔嗚命、稲田姫命、大己貴命、七社大神

旧社格:延喜式式内社(小)論社、県社

元別当:普賢寺(旧打越村)

御朱印揮毫:中氷川神社 /直書(筆書)

・崇神天皇の朝に創始せられ、延喜式式内社の中氷川社に比定される歴史ある神社。

・大宮の武蔵國一之宮氷川神社と奥多摩氷川の奥氷川神社の中間に鎮座するため、中氷川神社と号されたという説がある。

・武蔵國造、山口城主の崇敬篤く、入間・多摩二郡内九十二ヶ村の総鎮守として尊崇されたという。

・終戦直後の昭和20年(1945年)11月、GHQ民間情報教育局初代局長のケン・R・ダイク准将が当社の例大祭を視察しました。このタイミングはGHQが日本政府に対して発した「神道指令」(同年12月15日発出)の直前で、村人総出で和気藹々と催されるこの祭礼の様子は、GHQがそれまで抱いていた全体主義的な神道感を改めさせ、後の神社政策に大きな影響を与えたとされています。

・境内社務所にて境内社、兼務社を含め4社の御朱印を授与され、御朱印界?では有名。

■ 金刀比羅神社

公式Web

所沢市山口1850

御祭神:

御朱印印判:金刀比羅神社 /印判

・中氷川神社の境内社で、御朱印は社務所にて授与されています。

■ (堀口)天満天神社

公式Web

所沢市上山口字長久保436

御祭神:菅原道真朝臣、天穂日命、花園姫

元別当:星見山 清照寺(所沢市上山口)

御朱印印判:天満天神社 /印判

・天正年間(1573-1593年)、徳川家家臣久松氏の崇敬あり耕地を奉納された旧堀口村の鎮守。

・明治元年(1872年)、元別当の清照寺境内に鎮座の八坂神社、稲荷神社を合祀し現・堀口総鎮守。旧堀口村字天神山に鎮座していたが、昭和9年狭山湖の造成に伴い現社地に御遷座。

・社叢に囲まれ神さびた境内。境内社の稲荷神社は「火消し稲荷」と称され火防の信仰を受けている。

・御朱印は本務社の中氷川神社社務所にて授与されています。

■ 星見山 無量壽院 清照寺

所沢市上山口439

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第42番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・村山党の末裔といわれる里見小太郎が星見堂と号して室町期に創建。僧賢譽(明暦二年(1656年)入寂)の代に、当地の領主、旗本久松忠次が東谷にあった安楽寺を引寺して清照寺と改号、以後久松氏の菩提寺になったとされる。

・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。

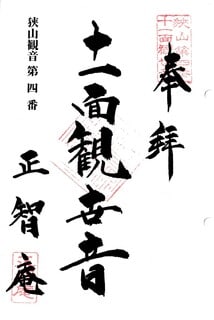

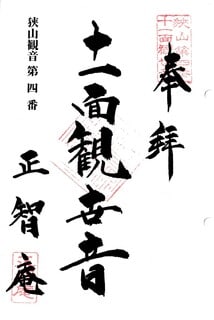

■ 証智庵(正智庵)

所沢市上山口13

臨済宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:狭山三十三観音霊場第4番

狭山三十三観音霊場の御朱印

・僧白瑛(宝暦七年(1757年)入寂)の創建と伝わる、十一面観世音菩薩を祀る庵。

・御朱印は、第5番勝光寺にて拝受できます。

■ 六斎堂

所沢市上山口1642

真言宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所:狭山三十三観音霊場第3番

狭山三十三観音霊場の御朱印

・創立年代は不詳。往時は六観音が祀られ、六斎(毎月八・十四・十五・二十三・二十九・三十日は「斎戒謹慎」し、善心を起こすべき日とする民衆教化の宗教行事)の守り本像として六観音が祀られていたと推測されている。

・昭和17年(1942年)金乗院の所属となり、御朱印も金乗院にて授与されています。

■ 菩提山 仏國寺 密厳院

所沢市山口2045

真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第23番、武玉八十八ヶ所霊場第40番、狭山三十七薬師霊場第23番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・弘法大師が東国修行の折りに当地で三尊阿弥陀如来を刻まれ、そのしるしに現在の翁樹神社に菩提樹の木を植えられた事により、当地を菩提樹村と呼び当寺を菩提山 密厳院 佛國寺と号したという伝承がある。

・また、圓清(元和八年(1622年)入寂)による開山とも伝わる。

・奥多摩新四国霊場の札所は開創当時青梅市柚木地区にあったが廃寺となり密厳院に移管。

・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。

■ 狭山山 不動寺(狭山不動尊)

公式Web

所沢市上山口2214

天台宗

御本尊:不動明王

御本尊の御朱印

・昭和50年(1975年)、 当時の西武グループのオーナー堤義明氏が寛永寺の助力を受けて天台宗別格本山として建立した寺院で、西武ライオンズが必勝祈願を行う寺として知られる。

・芝増上寺をはじめとする各地の文化財を移築し、「文化財の寺」としても知られている。

・御朱印の授与は10:00~15:00(年末年始を除く)、駐車場利用可能時間は10:00~14:45なので要注意です。

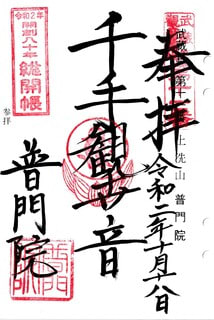

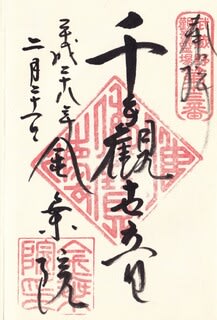

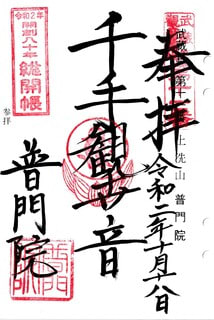

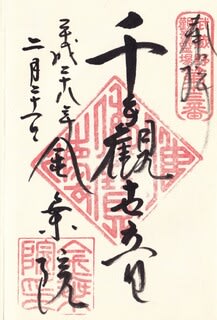

■ 吾庵山 金乗院 放光寺

所沢市上山口2203

真言宗豊山派

御本尊:千手観世音菩薩

札所:武蔵野三十三観音霊場第13番、狭山三十三観音霊場第1番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第52番、第65番、第67番、第77番、第79番、武蔵野七福神(布袋尊)、武玉八十八ヶ所霊場第39番、狭山三十七薬師霊場第22番

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)

【写真 下(右)】同(御朱印帳書入)

〔 狭山三十三観音霊場の御朱印 〕

〔 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印 〕

〔 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印 〕

〔 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印 〕

〔 武蔵野七福神(布袋尊)の御朱印 〕

・所沢市内屈指の名刹で山口観音とも称される。

・寺伝によれば弘仁年間(810-824年)、行基菩薩の東国巡錫の際、光り輝く木に千手観世音菩薩を感得され、そのお姿を霊木に刻まれて安置し開創。

・弘法大師が湯殿山に向かわれる途中、当地に立ち寄られ白髪の老婆から行基作の観音様について告げられ堂宇を建立されて開基。弘法大師は観音像供養のため閼伽水を求められたところ神龍が応じて浄水を湧かせ、これが加持水として今も湧き出ている。

・また、新田義貞の鎌倉攻めの際に当寺に祈願し、後にみずからの乗馬を寄進したとも伝わる。

・御本尊千手観音は「木造千手観音立像」として市の指定文化財に指定され33年に一度の御開帳。脇仏として不動明王と毘沙門天が祀られている。

・多くの霊場札所を兼ねられているため、御朱印拝受にあたっては霊場の申告が必要と思われます。

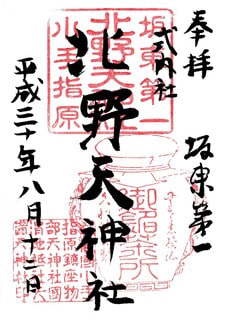

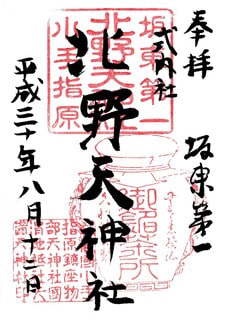

■ 物部天神社・国渭地祗神社・天満天神社(北野天神社)

公式Web

所沢市小手指元町3-28-44

御祭神:櫛玉饒速日命、八千矛命(大国主命)、菅原道真公

旧社格:県社、延喜式式内社

御朱印揮毫:物部天神社国渭地祗神社天満天神社 /直書(筆書)

御朱印揮毫:北野天神社 /直書(筆書)

令和改元奉祝御朱印

・正式な社名は物部天神社・國渭地祇神社・天満天神社で、総称として北野天神社が使われる。

・社伝によると物部天神社・國渭地祇神社は、景行天皇の御代に日本武尊が天神の櫛玉饒速日命と地祇の八千矛神をお祀りした延喜式内社。

・天満天神社は、長徳元年(995年)に菅公五世の孫、武蔵国司菅原修成が勅命を奉じて京都の北野天満宮より御分霊を関東地方以東で最初に勧請したため、「坂東第一北野天満宮」と定められたとされる。

・源頼義・義家公が奥州追討の宿願成就のため境内に総社を建立。建久六年(1195年)源頼朝公が正八幡宮を勧請、社殿を全て修造し、新たに延喜式内の諸神を祀った諸神堂を建立。

・延文元年(1356年)には足利尊氏も境内諸社を再建したとされ、以降も前田利家、徳川家康、大久保石見守などの尊崇篤く、度々社殿が造営されている。

・御朱印は境内授与所にて2種類を拝受。限定御朱印も適宜授与されている模様です。

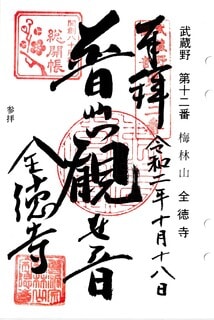

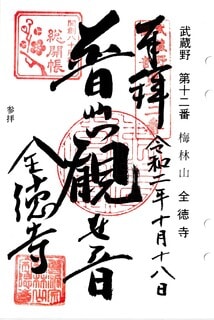

■ 梅林山 北野院 全徳寺

所沢市北野2-13-5

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所:武蔵野三十三観音霊場第12番、狭山三十七薬師霊場第20番

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)

【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)

・西多摩郡平井の寶光寺二世願山明鑑大和尚(永禄十一年(1568年)入寂)が地区内の数寺を統合して開山・創建したという曹洞宗寺院。

・ロウバイの寺として有名で、武蔵野三十三観音霊場の札所でもあります。

・御本尊の御朱印は授与されていない模様。

■ 糀谷八幡神社

公式Web

所沢市糀谷78

御祭神:誉田別尊

旧社格:村社、旧糀谷村鎮守、神饌幣帛料供進神社

御朱印揮毫:糀谷八幡宮 /直書(筆書)

【写真 上(左)】 御朱印

【写真 下(右)】 オリジナル御朱印帳

・江戸時代初期に鶴岡八幡宮を勧請して創建。明治41年(1908年)に字富士塚の山神社)、大字三ヶ島字新水の愛宕神社、同境内社金刀比羅神社を合祀したと伝わる。

・御朱印に力を入れられており、多彩な限定御朱印が授与され、御朱印帳も頒布されています。

■ 愛宕神社

公式Web

所沢市糀谷78

御朱印印判:愛宕(愛太子)大権現のお姿の印判

・糀谷八幡神社に合祀された愛宕神社で、白鳳十三年(673年)役行者の勧請と伝わり本山派修験玉蔵坊(後に竜蔵院)にお祀りされていた愛宕様とみられる。

・御朱印は、糀谷八幡神社社務所にて授与されています。

■ 聴松軒(長昌軒)

所沢市堀ノ内

真言宗

御本尊:馬頭観世音菩薩

札所:狭山三十三観音霊場第31番

狭山三十三観音霊場の御朱印

・金仙寺の住僧覚秀が宝永年間(1704-1710年)に創建したとされる馬頭観世音菩薩を安置するお堂。

・御本尊の馬頭観世音菩薩は弘法大師の御作といわれ、金仙寺の本寺である青梅の金剛寺から移られたと伝わる。

・御朱印は近くの「別所人形店」で拝受できます。

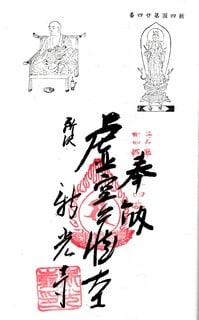

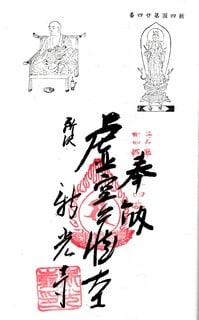

■ 別所山 西光院 金仙寺

所沢市堀之内343

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第66番、武玉八十八ヶ所霊場第34番

【写真 上(左)】御本尊の御朱印

【写真 下(右)】奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・平安時代に傳燈阿闇梨覚堂という僧が、弘法大師御作の阿弥陀如来を本尊として、現在地の西方「堂入り」に開山と伝わる。

・その後、鎌倉北条氏からの寄進を得て、天正十八年(1590年)堯戒律師により現在地に移転・再建される。

・所沢市指定の「しだれ桜」は樹齢百二十年余の名木といわれる。

・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。

■ 慈眼庵

所沢市三ヶ島5-821

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所:狭山三十三観音霊場第32番

狭山三十三観音霊場の御朱印

・狭山三十三観音霊場の第32番札所で開創等詳細は不明。

・御朱印は第33番の妙善院で拝受できます。

■ 稲荷山 寳玉院

所沢市三ヶ島3-1167

真言宗豊山派

御本尊:

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第47番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・寛永年間(1624-1645年)に権大僧都長賢法印が創建したと伝わる寺院。

・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。

■ 光輪山 三ヶ島寺(原の寺) 妙善院

所沢市三ヶ島3-1410

曹洞宗

御本尊:白衣観世音菩薩

札所:武蔵野三十三観音霊場第14番、狭山三十三観音霊場第33番、狭山三十七薬師霊場第18番

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)

【写真 下(右)】同(御朱印帳書入)

狭山三十三観音霊場の御朱印

・天正年間(1573-1592年)、後北条氏の家臣澤(佐和)次郎右衛門吉縄(光輪院殿)が、東久留米市大門の浄牧院11世呑碩和尚を開山に迎えて開創したという曹洞宗寺院。

・天明八年(1788年)、金乗院の住職亮盛和尚と妙善院の住職卍杲禅師は狭山三十三観音霊場を開創、当寺は結願寺となっている。

・御本尊の白衣観世音菩薩は行基菩薩の御作と伝わる。

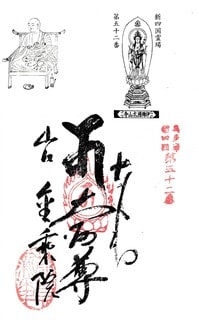

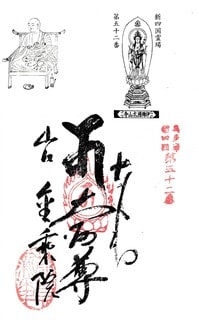

■ 吟龍山 松林寺

所沢市林2-147

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:武蔵野三十三観音霊場第15番、狭山三十三観音霊場第30番、狭山三十七薬師霊場第15番

【写真 上(左)】武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)

【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)

狭山三十三観音霊場の御朱印

・承応二年(1653年)、吟國寒龍大和尚により開山・創建という曹洞宗寺院で、ふたつの現役霊場の札所を兼務される。

・御本尊の御朱印は不授与の模様。

----------------------------------------------

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)

■ 埼玉県富士見市・ふじみの市・三芳町の御朱印

■ 御朱印情報の関連記事

所沢市内の御朱印はほぼ拝受した気がするので、画像を交えてUPします。

まずはリストと御朱印画像をUPし、寺社の写真は追って追加します。

【エリア概要】

所沢市は埼玉県南西部の主要都市で、古くから鎌倉街道上道筋に位置した交通の要衝。

中世には新田氏と北条氏、足利氏の戦場となり、戦国時代は関東管領扇谷上杉氏、ついで後北条氏の支配下にあり、これらの武将ゆかりの寺院も多い。

江戸時代も交通の要衝の地の利を生かして物資の集積地として発展し、巡拝霊場の札所もかなりの数がおかれている。

川越のように観光寺院が多い訳ではないが、複数の現役の観音霊場があるため御朱印がいただきやすいエリアとなっている。

宗派は真言宗豊山派と曹洞宗が多い。

令和二年正月、あらたに所沢七福神が開創され、書置ながら通年御朱印対応されているので、さらに拝受可能な御朱印数が増えている。

-----------------------

所沢市域はかなり広く、札所も全域に広がっているので、車がないとアクセスがやっかいなエリアといえる。

ただし、所沢は西武鉄道の牙城で、メインとなっている武蔵野三十三観音霊場、狭山三十三観音霊場ともに西武鉄道がバックアップし、巡拝コースも設定されているので、このふたつの霊場については鉄道・バス利用でも比較的回りやすくなっている。

市東部は都心から車で川越に向かうルート上に位置するので、川越の御朱印巡りとの合わせワザも可能。

【所沢市と札所】

県内では秩父三十四ヶ所観音霊場と並んでメジャーな武蔵野三十三観音霊場の札所は7を数え、現役霊場として機能している狭山三十三観音霊場の札所も12を数える。

とくに狭山三十三観音霊場は発願、結願の両寺ともに所沢市内に位置し、発願寺の金乗院放光寺は県内有数の名刹として知られている。

弘法大師霊場では、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所が複数ある。専用納経帳を持参すれば御朱印を授与いただける札所が多い。

活動を停止している武玉八十八ヶ所霊場の札所が数箇寺あるが、いずれも他の現役霊場の札所となっているので現役霊場の御朱印は拝受できる。

狭山三十七薬師霊場の札所も数箇寺あるが、現役霊場ではなく御朱印は不授与の模様。

ただし、こちらも他の現役霊場の札所となっているケースが多く、最近、御朱印通年授与の所沢七福神が設定されたこともあって市内の札所寺院の御朱印授与率は高くなっている。

他に武蔵野七福神の札所が一箇所(金乗院放光寺)あるが、広域の霊場札所は少ないエリアである。

御朱印をいただいた非札所系寺院についても名刹がメインのため、今回はあわせてご紹介します。

【拝受データ】 (おおむね東部から。現時点で授与休廃止の可能性あり、形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)

■ (坂之下)天神社

所沢市坂之下64

御祭神:菅原道真公

旧社格:村社、旧坂下村鎮守

元別当:梅林山 大學院(現・富士見市南畑)

授与所:金子宮司様宅(所沢市坂之下350-1)

御朱印揮毫:天神社 /筆書(直書)

・もともとは当地の治水開発の守護神として水神様が祀られ、その後天神様が合祀されたと伝わる。旧坂下村の鎮守で、現在は「柳瀬総鎮守」ともいわれる。

■ 城山神社

所沢市城537

御祭神:宇迦之魂神

旧社格:村社、旧城村鎮守

元別当:城村龍蔵院、本郷村東福寺、氏照院

授与所:金子宮司様宅(所沢市坂之下350-1)

御朱印揮毫:城山神社 /直書(筆書)

・後北条氏の麾下、大石氏の軍事拠点であった「滝の城」(本郷城)の鎮守社といわれ、城跡に祀られる神社。明治に入り村内各社を合祀し村社に列格した。

■ 医王山 東光寺

公式Web

所沢市坂之下383

曹洞宗

御本尊:薬師如来

札所:-

・滝の城城主・北条氏照により城の東北に鬼門の鎮めとして建てられた寺院。。

・御本尊の薬師如来は「平の時頼公」ゆかりで、北条氏照の守り仏と伝わる。

・山内には金毘羅大王尊が祀られ、毎月十日のご縁日は賑わいをみせる。

■ 大光山 妙乗寺

所沢市南永井688−2

日蓮宗

御首題 /直書(筆書)

・開基等不詳ですが、所沢市内では稀少な日蓮宗寺院で、快く御首題を授与いただけました。

■ 武蔵野坐令和神社

公式Web

所沢市東所沢和田3-31-3

御祭神:天照大御神、素戔嗚命

授与所:境内授与所 ※オリジナル御朱印帳あり

御朱印揮毫:武蔵野坐令和神社 /直書(筆書)

・「KADOKAWAによる日本初のコンテンツモール、ところざわサクラタウン」内に祀られ、「所沢から新たな物語を創造・発信する起点となることを目的として」創建。

・正式名称は「武蔵野坐令和神社(むさしのにますうるわしきやまとのみやしろ)」、通称「武蔵野令和神社(むさしのれいわじんじゃ)」。

・社務所は常駐で、オリジナル御朱印帳も頒布されています。

■ 成田山 観音院 東福寺

所沢市本郷764

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第29番

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・天平勝寶元年(聖武天皇の御代)に行基菩薩が創建、聖寶尊師(延喜九年(909年)入寂)の開祖と伝わる真言宗の古刹。

・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第29番の札所本尊は、羽村の加藤家から羽村市の道路拡張工事にともない平成29年(2017年)5月に東福寺に御遷座、札所も移転し東福寺となる。

(旧札所は羽村山 禅林寺)

・奥多摩新四国霊場の御朱印は専用納経帳にて拝受。タイミングが合えば御本尊の揮毫御朱印も授与いただける可能性あり。

■ 龍王山 霊源寺

所沢市上安松1353

日蓮宗

御首題 /直書(筆書)

・開基等不詳ですが、所沢市内では稀少な日蓮宗寺院で、快く御首題を授与いただけました。

・新座市野火止の清立山 番星寺も護持されており、こちらの御首題も授与いただけました。

■ 宝塔山 吉祥寺 多聞院

所沢市中冨1501

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第36番

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 毘沙門天の御朱印

【写真 上(左)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第36番

【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・元禄九年(1696年)、川越藩主柳沢吉保が三富新田として上富・中富・下富村を開村した際、祈願所・鎮守の宮として毘沙門社を創建。明治の神仏分離令によって多門院として独立した。

・毘沙門堂本尊の毘沙門天は、武田信玄公の守り本尊であったと伝わる。

・よく整備された境内。300株にも及ぶ牡丹で有名で紅葉も綺麗。

・御朱印は霊場申告なしだと毘沙門天の御朱印になる模様。奥多摩新四国霊場の御朱印は専用納経帳にて拝受。タイミングが合えば御本尊の揮毫御朱印も授与いただける可能性あり。

■ (三富・富岡総鎮守)神明社

公式Web

所沢市中富1507

御祭神:天照太御神 ほか

旧社格:村社、三富・富岡総鎮守

元別当:多門院?

授与所:境内社務所

御朱印揮毫:神明社 /直書(書置)

・元禄九年(1696年)、川越城主柳沢出羽守が上富村、中富村、下富村の三ヶ村を開かれた折、鎮守宮として毘沙門社と多聞院を創立し、宝暦十一年(1761年)境内に神明社を勧請したのが創祀と伝わる。

・三富・富岡総鎮守で「富の神明様」として崇敬篤く、境内には天神宮、いも神様などを祀る。

・境内社務所に書置御朱印を用意されているようなので、どなたかおられれば拝受できる。

■ 北田山 長寿院 寳泉寺

公式Web

所沢市北岩岡130

真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第50番

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・公式Webには天和三年(1683年)の開山、所沢市資料には寛延年間(1748-1751年)多摩郡澤井村から移転とあり。

・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所本尊は、立派な大師堂内に御座されています。

・奥多摩新四国霊場の御朱印は専用納経帳にて拝受。タイミングが合えば御本尊の揮毫御朱印も授与いただける可能性あり。

■ (下新井)熊野神社

所沢市西新井町17-33

御祭神:伊邪那岐命、伊邪那美命、須佐之男命、大己貴命、少毘古那命

旧社格:村社、旧下新井村鎮守

授与所:ご神職宅

御朱印揮毫:熊野神社 /直書(筆書)

・新井郷(旧上新井・下新井)の惣社として創建、鎌倉時代から続く社家の三上山城守清定が長禄三年(1457年)再興と伝わる。明治期に村内各社を合祀。

■ 東光山 自性院 薬王寺

所沢市有楽町8-18

曹洞宗

御本尊:薬師如来

御本尊の御朱印

・南北朝時代の武将、新田義貞の三男新田武蔵守義宗が観応の擾乱、武蔵野合戦を経て当地に隠棲し、草庵をかまえたことがはじまりとされる。

・義宗は当寺で一族の菩提を弔い、この地で亡くなったと伝わり、境内には義宗の子孫が建てた「新田義宗終焉之地」の碑がある。

・札所ではありませんが、歴史的な伝承をもち、御朱印も快く授与いただけたのでご紹介します。

■ 乾坤山 長青寺

所沢市弥生町2868

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 御本尊の御朱印

・昭和40年所沢市林の長清山 松林寺の別院として堂宇が建立された比較的新しい曹洞宗寺院。

・札所ではありませんが、快く御朱印を授与いただけたのでご紹介します。

■ 所澤神明社

公式Web

所沢市宮本町1-2-4

御祭神:天照大御神、倉稲魂大神、大物主大神

旧社格:村社、旧所沢村鎮守

元別当:花向院

授与所:境内社務所 ※オリジナル御朱印帳あり

御朱印揮毫:神明社 /直書(筆書)

オリジナル御朱印帳

・日本武尊の東夷征伐の際、当地で天照大御神に祈られたことが創祀とされる旧所沢村(野老澤)の鎮守社。

・所沢は日本の航空の発祥の地として知られ、明治四十四年(1911年)、日本初の飛行場が造られ、徳川好敏大尉は所沢での初飛行に際して当社に参詣祈願し、無事初飛行を果たしたとされる。

・御朱印に積極的で、航空機をデザインしたオリジナル御朱印帳も頒布されています。

■ 鳥船神社

所沢市宮本町1-2-4

授与所:所澤神明社社務所

御朱印揮毫:鳥船神社 /直書(筆書)

・所澤神明社の境内社。所沢航空場で徳川好敏大尉が初飛行を成し遂げたことを記念し、初飛行から100年後の平成23年に創建、所澤航空神社とも称する。

・御朱印のデザインは、1月、4月、7月、10月に替わります。

■ 遊石山 観音院 新光寺

所沢市宮本町1-7-3

真言宗豊山派

御本尊:聖観世音菩薩

札所:武蔵野三十三観音霊場第10番、狭山三十三観音霊場第8番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第24番

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)

【写真 下(右)】 同(専用納経帳規定用紙)

【写真 上(左)】 狭山三十三観音霊場の御朱印

【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・御本尊の聖観世音菩薩は行基菩薩の御作と伝わることから、天平年間(729-749年)開基の説がある。

・建久四年(1193年)源頼朝が那須野へ鷹狩に赴く途中、当地で昼食をとった折に幕舎の地を当寺に寄進したといわれる。

・元弘三年(1333年)新田義貞が鎌倉攻めの途上、必勝を祈願し、北条氏を平げての帰途に再び立ち寄り土地を寄進したと伝わる。

・3つの霊場の札所を兼務され、御朱印はすべて授与されています。(奥多摩新四国霊場八十八ヶ所は専用納経帳が必要かもしれません。)

■ 野老山 実蔵院

所沢市元町20-15

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所:武蔵野三十三観音霊場第9番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第68番

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)

【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・宥圓(元和二年(1616年)七月二十四日示寂)の開山と伝わる真言宗豊山派の寺院で、もとは正福寺と号し、宝暦年間(1751-1764年)に慧海阿闍梨により中興開山。

・以前所蔵していた半鐘には「新田義興開基」の銘があったという。

・ふたつの霊場の御朱印は、いずれも授与されています。(奥多摩新四国霊場八十八ヶ所は専用納経帳が必要かもしれません。)

■ 愛宕権現社

所沢市緑町3-13-1

御祭神:愛宕大権現

・山口の中氷川神社の奉仕社で、区画整理により上新井字中丁道から御遷座。

・正月、節分、祭典日等の限定授与。→授与情報

■ 三ツ井戸大師

所沢市Web資料

所沢市西所沢1-26

御本尊:弘法大師、十一面観世音菩薩

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第48番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・所沢の市街地にある奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所。

・「所沢の火事は土で消す」といわれたほど水利の悪かったこの地に、ある日ひとりの僧が訪れ三つの場所を杖で指し示し、井戸を掘るようにと言い残された。村人達がその場所を掘ると、清らかな水がこんこんと湧き出し涸れることがなく、しかも諸病を除き寿命無量の益があったという。村人達はこの有り難い井戸を「三ツ井戸」と呼び、いつしかかの僧は弘法大師であったという話が広まった。

・「三ツ井戸」の地にはかつて普門院が建ち、寛文年間(1661-1663年)に普門院が移転してからもお大師様ゆかりの地として崇められ、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の札所として参拝者を集めている。

・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印は普門院にて授与いただけますが、専用納経帳が必要かもしれません。

■ 六所神社

所沢市上新井2-6-8

御祭神:小野大神、小河大神、氷川大神、秩父大神、金佐奈大神、杉山大神

元別当:上洗山 普門院(上新井/真言宗豊山派)

・府中大国魂神社(旧称:六所宮)を勧請して創建。

・明治43年、字荒神脇の稲荷社と字前の稲荷社を合祀。

・原則として毎月1日・15日の午前8時〜11時ごろに限定授与。

■ 上洗山 無量寺 普門院

所沢市まちづくり観光協会Web資料

所沢市上新井189

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:武蔵野三十三観音霊場第11番、狭山三十三観音霊場第7番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第72番

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)

【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)

【写真 上(左)】 狭山三十三観音霊場の御朱印

【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・もとは「三ツ井戸」付近にあり、お大師さまゆかりの「三ツ井戸」に寿命無量の益があったことから無量寺と号したとされる。

・天平年間(1573-1592年)に重誉が中興、寛文年間(1661-1663年)に現在地に移転。

・木造毘沙門天は市指定文化財。

・車でのアプローチは狭い路地経由ですが、駐車場はそれなりに広いです。

・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第48番(三ツ井戸大師)の御朱印もこちらで授与されています。

・ご丁寧な対応をいただけますが、御本尊の御朱印は授与されていないとのこと。

■ 祥雲山 瑞岩寺

所沢市まちづくり観光協会Web資料

所沢市山口400

曹洞宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:狭山三十三観音霊場第6番

狭山三十三観音霊場の御朱印

・山口城の城主、山口氏の菩提寺として室町時代初期ごろに創建と伝わる曹洞宗の寺院。

・山口氏は平安時代の末期に武蔵七党のひとつ村山党から分かれたとされる当地の名族。

■ 大龍山 永源寺

所沢市久米1342

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼仏

札所:所沢七福神(弁財天)、狭山三十七薬師霊場第25番

所沢七福神(弁財天)の御朱印

・南北朝時代に大石信重が創建したと伝わる古刹。大石氏は木曾義仲の末裔を名乗り、関東管領山内上杉氏に仕え多摩・入間両郡の内十三郷の領主となり、武蔵・伊豆両国の守護代を歴任したとされる。

・開山は八王子の由木城主大石定久の叔父で由木永林寺を開山した一種長純大和尚(永禄八年(1565年)寂)と伝わる。

・所沢七福神(弁財天)の御朱印は書置での授与。御本尊の御朱印の授与は不明です。

■ 花向山 常行院 長久寺

公式Web

所沢市久米411

時宗

御本尊:阿弥陀三尊

札所:所沢七福神(大黒天)、狭山三十七薬師霊場第27番

所沢七福神(大黒天)の御朱印

・所沢で唯一の時宗寺院で、元弘元年(1331年)玖阿弥陀佛(二祖真教上人の徒弟)による開山。

・御本尊の金銅造阿弥陀三尊立像は秘仏で所沢市指定有形文化財。

・豊川稲荷は愛知県の豊川稲荷よりの分社で熊野大権現とともに寺の鎮守として大切にお祀りされている。

・所沢七福神(大黒天)の御朱印は書置での授与。御本尊の御朱印の授与は不明です。

■ 淵上山 持明院

所沢市立所沢図書館Web資料

所沢市北秋津85

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:所沢七福神(恵比寿尊)

所沢七福神(恵比寿尊)の御朱印

・元慶二年(878年)権大僧都寂寛によって創建と伝わる古刹。

以前は秋津村の中央に位置し松根寺と号していたとされ、享保六年(1721年)当地に移転し改号したとされています。

・曼荼羅堂(阿弥陀堂)の本尊阿弥陀如来は弘法大師のお作といわれていたが明治17年の火災で焼失。

・柳瀬川の曼荼羅淵で悪さをしていた河童が書いたとされる「河童のわび証文」ゆかりの寺院としても知られている。

・竹林に囲まれた風情あるお寺さんです。所沢七福神(恵比寿天)の御朱印は書置での授与。御本尊の御朱印の授与は不明です。

■ 王禅山 釋迦院 佛眼寺

所沢市Web資料

所沢市久米2445

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所:所沢七福神(福禄寿)、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第53番、狭山三十七薬師霊場第26番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

※所沢七福神(福禄寿)の御朱印も授与されています。

・延暦二十一年(802年)の建立とも伝えられ、当村出身の圓宥が元亀年間(1570-1573年)に中興したとされる真言宗豊山派の寺院で、3つの霊場の札所。

・奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印は、専用納経帳が必要かもしれません。

■ 鳩峯八幡神社

所沢市久米2428

御祭神:誉田別命、比売神、気長足姫尊

旧社格:郷社、久米地域の総鎮守

元別当:王禅山仏眼寺(所沢市久米)

御朱印揮毫:鳩峯八幡神社 /直書(筆書)

・延喜二十一年(921年)、石清水八幡宮より分祀して創建。

・元弘三年(1333年)、新田義貞の鎌倉攻めの際、当社で社前の松に兜を掛け、境内に鎧を置いて戦勝祈願し、戦勝ののち兜を掛けた松を「兜掛の松」と呼び、鎧を置いたところに稲荷社を祀って「鎧稲荷」と称したと伝わる。

・本殿は一間社流造見世棚形式の木造建築で、県内に残る稀少な室町時代以前の建造物で、埼玉県指定有形文化財に指定。

・御朱印は境内脇のご神職宅にて授与されています。

■ 久米水天宮

所沢市Web情報

所沢市久米鳩峯2432

御祭神:安徳天皇

御朱印揮毫:久米水天宮 /直書(筆書)

・久留米水天宮の分祀で鳩峯八幡神社の境内社だが、八幡神社の社殿からは若干離れている。

・安産や水難除けの神様として崇敬を集め、1月5日のだるま市は賑わいを見せる。

・御朱印は鳩峯八幡神社のご神職宅にて授与されています。

■ 荒幡山 無量院 光蔵寺

所沢市荒幡499

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所:所沢七福神(寿老人)

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 所沢七福神(寿老人)の御朱印

・創建年代は不詳、もとは奥富にあり寛和年間(985ー987年)記銘の古碑があったと伝わる。寛永年間(1624-1645年)に法印賢宥が中興開山。

・御本尊阿弥陀如来像は、弘法大師の御作と伝わる。

・庫裡にて御本尊の御朱印を授与いただけましたが、ご多忙の折はむずかしいかもしれません。七福神(寿老人)の御朱印は本堂前で書置授与されています。

■ 月桂山 本覚院 喜福寺

所沢市荒幡653

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:所沢七福神(布袋尊)、狭山三十七薬師霊場第24番

所沢七福神(布袋尊)の御朱印

・庚暦二年(1380年)、阿闍梨法印法円により創建、弘治元年(1555年)大僧都法印恵静によって中興と伝わる古刹。

・明るく開けた感じの境内に立派な伽藍。七福神(布袋尊)は書置授与ですが、御本尊の御朱印は授与されておりません。

■ 荒幡浅間神社

所沢市まちづくり観光協会Web情報

所沢市荒幡748

御祭神:木花咲耶姫命、大山咋命 ほか

旧社格:村社、旧荒幡村総鎮守

元別当:月桂山 本覚院(所沢市荒幡)

授与所:中氷川神社社務所(所沢市山口1850)

御朱印印判:浅間神社 印判

・創立年代は不詳。明治5年(1872年)、荒幡村内の神社を合祀し村社に列し、明治17年(1884年)には字浅間久保からの遷座を機に村民総出で富士山(荒幡富士)を築き上げ明治32年(1899年)に完成。

・高さ約10mと富士塚としてはかなりの規模で、頂上からは360°の眺望が開ける。

・御朱印は本務社の中氷川神社(所沢市山口1850)にて授与されています。

■ 辰爾山 勝楽寺 佛蔵院

所沢市山口1119

真言宗豊山派

御本尊:釈迦如来

札所:狭山三十三観音霊場第2番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第73番、武玉八十八ヶ所霊場第35番、狭山三十七薬師霊場第21番

【写真 上(左)】 狭山三十三観音霊場の御朱印

【写真 下(右)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・百済より帰化した儒生王仁の五代孫、王辰爾の子が父の菩提の為に旧勝楽寺村に創建、権大僧都尊海が延久三年(1071年)に中興とされ、往時は寺中十二坊を数えたという古刹。

・山口貯水池の造成(昭和9年(1934年)完成)にともない、旧勝楽寺の地より当地へ移転。(「勝楽寺」の地名はいまも狭山湖南岸に残る。)

・古刹の歴史を物語るように、じつに4つの霊場札所を兼務され、うち2つの霊場の御朱印を授与されています。

■ 瑞幡山 勝光寺

所沢市山口1410

臨済宗妙心寺派

御本尊:釈迦如来

札所:狭山三十三観音霊場第5番、狭山三十七薬師霊場第19番

狭山三十三観音霊場の御朱印

・弘安四年(1281年)、建長寺第一世石門和尚が開山、北条時宗を開基として創建されたという名刹。

・元禄七年から九年(1694-1696年)にかけて建立された唐様桜門造の山門は、野火止の平林寺、上富の多福寺の山門とならび称されるもの。

・本堂に御座す若狭法眼賀竹作の不動明王像も名作として評価されている。

・御朱印は、狭山三十三観音霊場のものを授与いただけます。

■ 川嶋山 釋迦院 海藏寺

所沢市山口2725

真言宗豊山派

御本尊:釈迦如来

札所:所沢七福神(毘沙門天)

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 所沢七福神(毘沙門天)の御朱印

・創建年代等は不詳で従前霊場札所でもなかったため情報が少ない寺院ですが、『新編武蔵風土記稿』には記載されています。

・御朱印は御本尊釈迦如来と所沢七福神(毘沙門天)のものを拝受できましたが(いずれも書置)、御本尊御朱印が常時拝受できるかは不明です。

■ 中氷川神社

公式Web

所沢市山口1850

御祭神:素戔嗚命、稲田姫命、大己貴命、七社大神

旧社格:延喜式式内社(小)論社、県社

元別当:普賢寺(旧打越村)

御朱印揮毫:中氷川神社 /直書(筆書)

・崇神天皇の朝に創始せられ、延喜式式内社の中氷川社に比定される歴史ある神社。

・大宮の武蔵國一之宮氷川神社と奥多摩氷川の奥氷川神社の中間に鎮座するため、中氷川神社と号されたという説がある。

・武蔵國造、山口城主の崇敬篤く、入間・多摩二郡内九十二ヶ村の総鎮守として尊崇されたという。

・終戦直後の昭和20年(1945年)11月、GHQ民間情報教育局初代局長のケン・R・ダイク准将が当社の例大祭を視察しました。このタイミングはGHQが日本政府に対して発した「神道指令」(同年12月15日発出)の直前で、村人総出で和気藹々と催されるこの祭礼の様子は、GHQがそれまで抱いていた全体主義的な神道感を改めさせ、後の神社政策に大きな影響を与えたとされています。

・境内社務所にて境内社、兼務社を含め4社の御朱印を授与され、御朱印界?では有名。

■ 金刀比羅神社

公式Web

所沢市山口1850

御祭神:

御朱印印判:金刀比羅神社 /印判

・中氷川神社の境内社で、御朱印は社務所にて授与されています。

■ (堀口)天満天神社

公式Web

所沢市上山口字長久保436

御祭神:菅原道真朝臣、天穂日命、花園姫

元別当:星見山 清照寺(所沢市上山口)

御朱印印判:天満天神社 /印判

・天正年間(1573-1593年)、徳川家家臣久松氏の崇敬あり耕地を奉納された旧堀口村の鎮守。

・明治元年(1872年)、元別当の清照寺境内に鎮座の八坂神社、稲荷神社を合祀し現・堀口総鎮守。旧堀口村字天神山に鎮座していたが、昭和9年狭山湖の造成に伴い現社地に御遷座。

・社叢に囲まれ神さびた境内。境内社の稲荷神社は「火消し稲荷」と称され火防の信仰を受けている。

・御朱印は本務社の中氷川神社社務所にて授与されています。

■ 星見山 無量壽院 清照寺

所沢市上山口439

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第42番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・村山党の末裔といわれる里見小太郎が星見堂と号して室町期に創建。僧賢譽(明暦二年(1656年)入寂)の代に、当地の領主、旗本久松忠次が東谷にあった安楽寺を引寺して清照寺と改号、以後久松氏の菩提寺になったとされる。

・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。

■ 証智庵(正智庵)

所沢市上山口13

臨済宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:狭山三十三観音霊場第4番

狭山三十三観音霊場の御朱印

・僧白瑛(宝暦七年(1757年)入寂)の創建と伝わる、十一面観世音菩薩を祀る庵。

・御朱印は、第5番勝光寺にて拝受できます。

■ 六斎堂

所沢市上山口1642

真言宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所:狭山三十三観音霊場第3番

狭山三十三観音霊場の御朱印

・創立年代は不詳。往時は六観音が祀られ、六斎(毎月八・十四・十五・二十三・二十九・三十日は「斎戒謹慎」し、善心を起こすべき日とする民衆教化の宗教行事)の守り本像として六観音が祀られていたと推測されている。

・昭和17年(1942年)金乗院の所属となり、御朱印も金乗院にて授与されています。

■ 菩提山 仏國寺 密厳院

所沢市山口2045

真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第23番、武玉八十八ヶ所霊場第40番、狭山三十七薬師霊場第23番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・弘法大師が東国修行の折りに当地で三尊阿弥陀如来を刻まれ、そのしるしに現在の翁樹神社に菩提樹の木を植えられた事により、当地を菩提樹村と呼び当寺を菩提山 密厳院 佛國寺と号したという伝承がある。

・また、圓清(元和八年(1622年)入寂)による開山とも伝わる。

・奥多摩新四国霊場の札所は開創当時青梅市柚木地区にあったが廃寺となり密厳院に移管。

・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。

■ 狭山山 不動寺(狭山不動尊)

公式Web

所沢市上山口2214

天台宗

御本尊:不動明王

御本尊の御朱印

・昭和50年(1975年)、 当時の西武グループのオーナー堤義明氏が寛永寺の助力を受けて天台宗別格本山として建立した寺院で、西武ライオンズが必勝祈願を行う寺として知られる。

・芝増上寺をはじめとする各地の文化財を移築し、「文化財の寺」としても知られている。

・御朱印の授与は10:00~15:00(年末年始を除く)、駐車場利用可能時間は10:00~14:45なので要注意です。

■ 吾庵山 金乗院 放光寺

所沢市上山口2203

真言宗豊山派

御本尊:千手観世音菩薩

札所:武蔵野三十三観音霊場第13番、狭山三十三観音霊場第1番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第52番、第65番、第67番、第77番、第79番、武蔵野七福神(布袋尊)、武玉八十八ヶ所霊場第39番、狭山三十七薬師霊場第22番

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)

【写真 下(右)】同(御朱印帳書入)

〔 狭山三十三観音霊場の御朱印 〕

〔 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印 〕

〔 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印 〕

〔 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印 〕

〔 武蔵野七福神(布袋尊)の御朱印 〕

・所沢市内屈指の名刹で山口観音とも称される。

・寺伝によれば弘仁年間(810-824年)、行基菩薩の東国巡錫の際、光り輝く木に千手観世音菩薩を感得され、そのお姿を霊木に刻まれて安置し開創。

・弘法大師が湯殿山に向かわれる途中、当地に立ち寄られ白髪の老婆から行基作の観音様について告げられ堂宇を建立されて開基。弘法大師は観音像供養のため閼伽水を求められたところ神龍が応じて浄水を湧かせ、これが加持水として今も湧き出ている。

・また、新田義貞の鎌倉攻めの際に当寺に祈願し、後にみずからの乗馬を寄進したとも伝わる。

・御本尊千手観音は「木造千手観音立像」として市の指定文化財に指定され33年に一度の御開帳。脇仏として不動明王と毘沙門天が祀られている。

・多くの霊場札所を兼ねられているため、御朱印拝受にあたっては霊場の申告が必要と思われます。

■ 物部天神社・国渭地祗神社・天満天神社(北野天神社)

公式Web

所沢市小手指元町3-28-44

御祭神:櫛玉饒速日命、八千矛命(大国主命)、菅原道真公

旧社格:県社、延喜式式内社

御朱印揮毫:物部天神社国渭地祗神社天満天神社 /直書(筆書)

御朱印揮毫:北野天神社 /直書(筆書)

令和改元奉祝御朱印

・正式な社名は物部天神社・國渭地祇神社・天満天神社で、総称として北野天神社が使われる。

・社伝によると物部天神社・國渭地祇神社は、景行天皇の御代に日本武尊が天神の櫛玉饒速日命と地祇の八千矛神をお祀りした延喜式内社。

・天満天神社は、長徳元年(995年)に菅公五世の孫、武蔵国司菅原修成が勅命を奉じて京都の北野天満宮より御分霊を関東地方以東で最初に勧請したため、「坂東第一北野天満宮」と定められたとされる。

・源頼義・義家公が奥州追討の宿願成就のため境内に総社を建立。建久六年(1195年)源頼朝公が正八幡宮を勧請、社殿を全て修造し、新たに延喜式内の諸神を祀った諸神堂を建立。

・延文元年(1356年)には足利尊氏も境内諸社を再建したとされ、以降も前田利家、徳川家康、大久保石見守などの尊崇篤く、度々社殿が造営されている。

・御朱印は境内授与所にて2種類を拝受。限定御朱印も適宜授与されている模様です。

■ 梅林山 北野院 全徳寺

所沢市北野2-13-5

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所:武蔵野三十三観音霊場第12番、狭山三十七薬師霊場第20番

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)

【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)

・西多摩郡平井の寶光寺二世願山明鑑大和尚(永禄十一年(1568年)入寂)が地区内の数寺を統合して開山・創建したという曹洞宗寺院。

・ロウバイの寺として有名で、武蔵野三十三観音霊場の札所でもあります。

・御本尊の御朱印は授与されていない模様。

■ 糀谷八幡神社

公式Web

所沢市糀谷78

御祭神:誉田別尊

旧社格:村社、旧糀谷村鎮守、神饌幣帛料供進神社

御朱印揮毫:糀谷八幡宮 /直書(筆書)

【写真 上(左)】 御朱印

【写真 下(右)】 オリジナル御朱印帳

・江戸時代初期に鶴岡八幡宮を勧請して創建。明治41年(1908年)に字富士塚の山神社)、大字三ヶ島字新水の愛宕神社、同境内社金刀比羅神社を合祀したと伝わる。

・御朱印に力を入れられており、多彩な限定御朱印が授与され、御朱印帳も頒布されています。

■ 愛宕神社

公式Web

所沢市糀谷78

御朱印印判:愛宕(愛太子)大権現のお姿の印判

・糀谷八幡神社に合祀された愛宕神社で、白鳳十三年(673年)役行者の勧請と伝わり本山派修験玉蔵坊(後に竜蔵院)にお祀りされていた愛宕様とみられる。

・御朱印は、糀谷八幡神社社務所にて授与されています。

■ 聴松軒(長昌軒)

所沢市堀ノ内

真言宗

御本尊:馬頭観世音菩薩

札所:狭山三十三観音霊場第31番

狭山三十三観音霊場の御朱印

・金仙寺の住僧覚秀が宝永年間(1704-1710年)に創建したとされる馬頭観世音菩薩を安置するお堂。

・御本尊の馬頭観世音菩薩は弘法大師の御作といわれ、金仙寺の本寺である青梅の金剛寺から移られたと伝わる。

・御朱印は近くの「別所人形店」で拝受できます。

■ 別所山 西光院 金仙寺

所沢市堀之内343

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第66番、武玉八十八ヶ所霊場第34番

【写真 上(左)】御本尊の御朱印

【写真 下(右)】奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・平安時代に傳燈阿闇梨覚堂という僧が、弘法大師御作の阿弥陀如来を本尊として、現在地の西方「堂入り」に開山と伝わる。

・その後、鎌倉北条氏からの寄進を得て、天正十八年(1590年)堯戒律師により現在地に移転・再建される。

・所沢市指定の「しだれ桜」は樹齢百二十年余の名木といわれる。

・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。

■ 慈眼庵

所沢市三ヶ島5-821

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所:狭山三十三観音霊場第32番

狭山三十三観音霊場の御朱印

・狭山三十三観音霊場の第32番札所で開創等詳細は不明。

・御朱印は第33番の妙善院で拝受できます。

■ 稲荷山 寳玉院

所沢市三ヶ島3-1167

真言宗豊山派

御本尊:

札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第47番

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所の御朱印

・寛永年間(1624-1645年)に権大僧都長賢法印が創建したと伝わる寺院。

・御朱印は奥多摩新四国霊場八十八ヶ所のものを授与いただけましたが、専用納経帳がない場合、授与いただけるかは不明です。

■ 光輪山 三ヶ島寺(原の寺) 妙善院

所沢市三ヶ島3-1410

曹洞宗

御本尊:白衣観世音菩薩

札所:武蔵野三十三観音霊場第14番、狭山三十三観音霊場第33番、狭山三十七薬師霊場第18番

【写真 上(左)】 武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)

【写真 下(右)】同(御朱印帳書入)

狭山三十三観音霊場の御朱印

・天正年間(1573-1592年)、後北条氏の家臣澤(佐和)次郎右衛門吉縄(光輪院殿)が、東久留米市大門の浄牧院11世呑碩和尚を開山に迎えて開創したという曹洞宗寺院。

・天明八年(1788年)、金乗院の住職亮盛和尚と妙善院の住職卍杲禅師は狭山三十三観音霊場を開創、当寺は結願寺となっている。

・御本尊の白衣観世音菩薩は行基菩薩の御作と伝わる。

■ 吟龍山 松林寺

所沢市林2-147

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:武蔵野三十三観音霊場第15番、狭山三十三観音霊場第30番、狭山三十七薬師霊場第15番

【写真 上(左)】武蔵野三十三観音霊場の御朱印(開創八十年総開帳/専用納経帳)

【写真 下(右)】 同(御朱印帳書入)

狭山三十三観音霊場の御朱印

・承応二年(1653年)、吟國寒龍大和尚により開山・創建という曹洞宗寺院で、ふたつの現役霊場の札所を兼務される。

・御本尊の御朱印は不授与の模様。

----------------------------------------------

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)

■ 埼玉県富士見市・ふじみの市・三芳町の御朱印

■ 御朱印情報の関連記事

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )