関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 静岡県河津町の御朱印

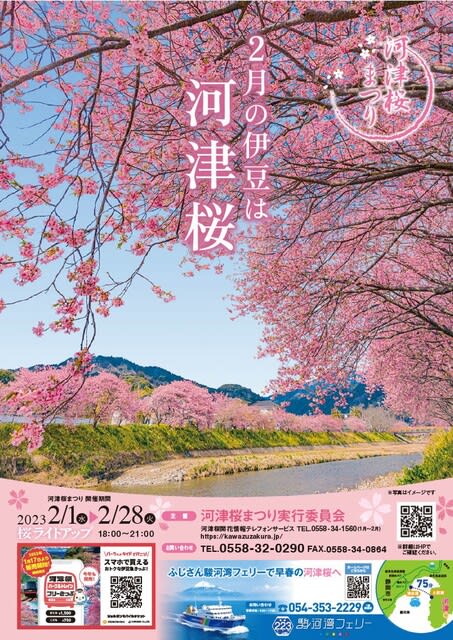

河津町の河津桜がそろそろ見頃のようです。

「河津桜まつり」(2/1~3/5)が開催されています。

(当初~2/28までが~3/5に変更か?)

18時~21時はライトアップもされる模様。

河津町の御朱印を網羅的にまとめたWebが見当たらないのでつくってみました。

河津町は伊豆八十八ヶ所霊場と伊豆横道三十三観音霊場の札所が複数あり、拝受可能御朱印数は多いエリアです。

ただし、伊豆横道三十三観音霊場の札所は無住のお堂がメインで、他所でいただくことになるので拝受難易度は高くなっています。

【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場のガイドブック

【写真 下(右)】 伊豆横道三十三観音霊場のガイドブック

御朱印帳は神社なら川津来宮神社、寺院ならば栖足寺で頒布されています。

仏像ファンならば谷津の「河津平安の仏像展示館」も見どころとなります。

(南禅寺の御朱印はこちらでいただけます。)

それでは天城峠から河津浜に向かって順にご紹介していきます。

※現在、拝受できない御朱印があるかもしれません。

〔ご参考〕

→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

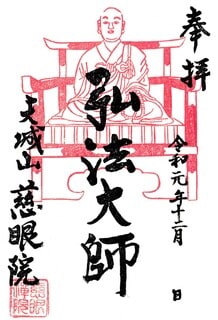

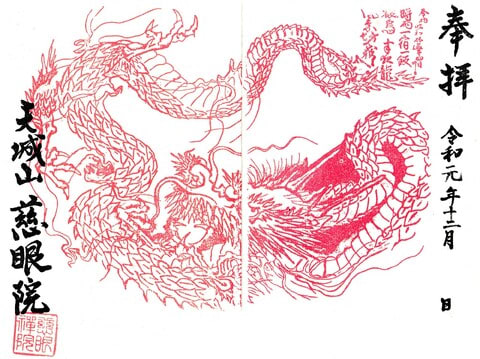

■ 天城山 慈眼院(じげんいん)

公式Web

伊豆88遍路の紹介ページ

賀茂郡河津町梨本28-1

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

札所:伊豆八十八ヶ所霊場(新?)第35番

授与所:温泉施設「禅の湯」内

・国道414号天城街道が天城峠から七滝ループ橋を経て下ってきたところ、温泉地としても知られる梨本エリアにあり、お寺というより温泉施設「禅の湯」が前面に出ています。

・伊豆山中に真言宗の庵として草創、慶安(1648-1652年)年間に現在地に遷り普門院雲國和尚を開山祖として庵を院に改めています。

・伊豆八十八ヶ所霊場第35番は栖足寺から慈眼院に変更された模様です。

【写真 上(左)】 御本尊・聖観世音菩薩の御朱印

【写真 下(右)】 弘法大師の御朱印

■ ほうそうばあさんの御朱印

■ 龍の御朱印

龍の御朱印は、本堂の豪快な天井絵にちなむもの。

「ほうそうばあさん」は、疱瘡神(疱瘡を患うことがないよう祈念する神様)です。

詳細は、→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

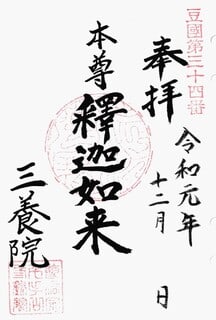

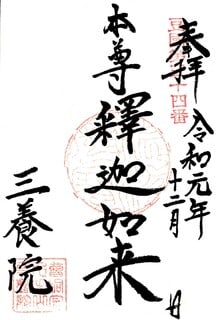

■ 千手山 三養院(さんよういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町川津筏場807-1

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所本尊:釈迦如来

札所:伊豆八十八ヶ所霊場第34番

授与所:庫裡

・現地由緒書等の寺伝によると、三養院は韮山昌渓院を開山した竺仙宗僊による開山で、竺仙宗僊は永正八年(1511年)寂なのでそれ以前の創立と推測されています。

・開山当初は千手院(庵)と号しました。

・天正十八年(1590年)豊臣秀吉の小田原城攻めの際、下田の鵜島城(現・下田公園)も攻撃され、城主・清水上野介康英は降伏して妻と息子の能登寺正令とともに千手院に身を隠しました。

・この3人を養いおいたことから、三養院に号を改めたと伝わります。

・なお、このとき鵜島城には、羽柴秀長、毛利輝元、宇喜多秀家、長宗我部元親、九鬼嘉隆など、じつに1万4千もの大軍が攻め寄せたとのことです。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

詳細は、→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

→ ■ 湯ヶ野温泉 「福田家」の入湯レポ

■ 澤田涅槃堂(さわだねはんどう)

紹介Web(河津町)

河津町沢田108

曹洞宗?

御本尊:釈迦如来涅槃像

札所本尊:-

札所:-

授与所:期間限定・現地

・創立は江戸時代初期で三養院の控寺として建てられたものと推定されています。

澤田涅槃堂の御朱印は、河津さくらまつり(2/1~3/5)中の限定授与となる模様です。(筆者未拝受)

■ 萬松山 普門院(ふもんいん)

河津町逆川500

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

札所:伊豆横道三十三観音霊場第13番

授与所:入口左手の個人宅

・応永七年(1400年)、鈴木采女正が一寺を建立し、模菴宗範和尚(足利持氏の甥)を迎えて開山と伝わります。

・模菴宗範和尚はのちに小田原最乗寺の住職となり、足利持氏とのゆかりもあって寺勢は隆盛したといいます。

■ 金鳥山 東大寺(とうだいじ)

河津町峰382

曹洞宗

御本尊:

札所本尊:十一面観世音菩薩

札所:伊豆横道三十三観音霊場第15番

授与所:寺役管理で現地に授与先の電話番号

・草創は東大庵と号する小庵で、慶長元年(1596年)菩提寺と合併して東大寺に改めました。

・御本尊は行基菩薩の御作と伝わる十一面観世音菩薩。

■ 稲荷山 善光庵(ぜんこうあん)

河津町峰382

宗派不明

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

札所:伊豆横道三十三観音霊場第16番

授与所:観音堂区長管理

・峰温泉のそばにあり、南禅寺より十一面観世音菩薩を移遷して改築・再興と伝わります。

・下峰観音堂とも呼ばれ、伊豆横道三十三観音霊場第16番札所です。

・檜材一本造等身大の御本尊は、平安中期の作とみられ県の指定文化財です。

■ 東泉山 南禅寺(なぜんじ)

河津町谷津129

真言宗

御本尊:薬師如来

札所本尊:十一面観世音菩薩

札所:伊豆横道三十三観音霊場第17番

授与所:河津平安の仏像展示館受付

※絵御朱印がある模様。

・行基菩薩開創と伝わる古刹で、御本尊の薬師如来も行基の自刻と伝わります。

・当初は那蘭陀(ならんだ)寺と号し、伽藍建立は康和元年(1099年)といいます。

・多くの仏像を擁し、一部はすぐよこの河津平安の仏像展示館で公開されています。

■ 小峰堂(こみねどう)

河津町田中268

宗派不明

御本尊:

札所本尊:千手観世音菩薩

札所:伊豆横道三十三観音霊場第14番

授与所:近くの谷水屋商店にて(営業日のみ、原則火曜休)

・縁起類が遺っておらず詳細不明ですが、伊豆横道三十三観音霊場第14番の札所で、御本尊は千手観世音菩薩です。

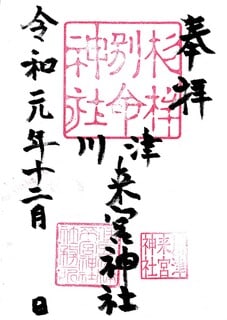

■ 杉桙別命神社 (川津来宮神社)(すぎほこわけのみことじんじゃ)

公式Web

河津町田中宮ノ脇153

御祭神:杉桙別命

旧社格:延喜式内社(小)、郷社、川津17箇村総鎮守

授与所:境内社務所にて

・社格が高く、このあたりでは貴重なご神職常駐の神社。樹齢千年以上といわれる「来宮様の大クス」で有名。

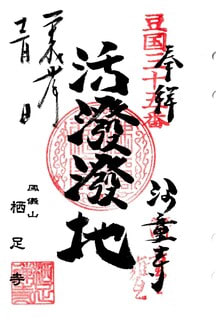

■ 鳳儀山 栖足寺(せいそくじ)

公式Web

河津町谷津256

臨済宗建長寺派

御本尊:釈迦牟尼佛

札所本尊:釈迦牟尼佛

札所:(旧)伊豆八十八ヶ所霊場第35番

授与所:授与所 or 本堂内

・河津川の河童を和尚さんが救い、お礼に不思議な瓶を得たという伝説が伝わる河童ゆかりのお寺で「河童の寺」とも呼ばれます。

・公式Webの寺伝によると、元応元年(1319年)、下総総倉の城主千葉勝正の第三子で、大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子と伝わる徳瓊覚照禅師により開山という古刹です。

・徳瓊禅師は文永六年(1269年)支那に渡り、文永十年(1273年)帰朝。

応長元年(1311年)に北条時宗の旗士、北条政儀が河津に建立した真言宗の政則寺に、元應元年(1319年)迎えられ禅寺に宗を改め栖足寺とされたと伝わります。

・カラフルで多彩な御朱印で有名です。

〔 (旧)伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

※こちらは現在、胡瓜封じ河童の絵入りの両面御朱印が通常御朱印となっている模様です。

公式Webによると、「活潑潑地」は禅語で「活発」の語源。元気はつらつの願いを込めて授与とのことです。

■ 御本尊・無釋迦牟尼佛の御朱印

詳細は、→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

■ 佛光山 専光寺(せんこうじ)

河津町谷津256

浄土真宗本願寺派

御本尊:

札所本尊:-

札所:-

授与所:本堂内

・開放的なお寺さまで、浄土真宗本願寺派ですが御朱印(参拝記念)を授与されています。

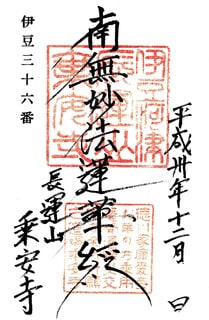

■ 長運山 乗安寺(じょうあんじ)

河津町観光協会

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町谷津413

日蓮宗

御本尊:十界曼荼羅

札所本尊:

札所:伊豆八十八ヶ所霊場第36番

授与所:庫裡

・伊豆八十八ヶ所霊場唯一の貴重な日蓮宗の札所です。

・『こころの旅』『霊場めぐり』によると、慶長年間(1596-1615年)縄地金山採掘の際、縄地に身延山久遠寺廿二世日遠上人を開山に創立、のちに現在地に移されたといいます。

・開山日遠上人が法輪のため駿府城に赴いた際、家康公の怒りにふれ安倍川の河原で斬罪に処せられるところ、側室お万の方が上人を自らの女駕籠に乗せてこの地へ逃したという伝承があります。当山には、そのときの女乗物駕籠が保存されています。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 御首題

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御首題帳

詳細は、→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

■ 金剛山 真乗寺(しんじょうじ)

公式Web

河津町見高540

臨済宗建長寺派

御本尊:大日如来

札所本尊:

札所:-

授与所:庫裡

・臨済宗建長寺派の寺院で、札所ではないですが山内の樹齢41年の河津桜が知られています。

・豪快な筆致の大日如来の御朱印を拝受できます。

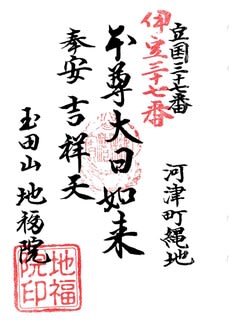

■ 玉田山 地福院(じふくいん)

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町縄地430

曹洞宗

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

札所:伊豆八十八ヶ所霊場第37番

授与所:第38番禅福寺(下田市白浜)庫裡

・平安時代の創立ともいわれ、かつては玉田山金生院という真言宗寺院でしたが、慶長五年(1600年)に曹洞宗に改め再興。

・縄地金山が栄えた際に、近隣に創立された9つの寺院のうちの一ヶ寺で、金山衰退後に他の8つの寺院は移転ないし廃寺となりましたが、地福院だけはこの地に残ったとの由。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

詳細は、→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

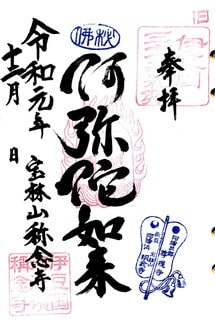

■ 宝林山 称念寺(しょうねんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町浜334-1

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

札所:伊豆八十八ヶ所霊場別格旧第31番

授与所:庫裡

・伊豆八十八ヶ所霊場に設定されている別格札所。

・称念寺は、安元元年(1175年)、河津三郎祐泰が居館・谷津館のなかに阿弥陀如来を奉安した庵(称念庵)を開創したのが始まりと伝わる古刹です。

・歴史の香り高い寺院なので、すこしく長めにご紹介します。

河津三郎祐泰は伊豆の豪族・伊東祐親の長男で、「曾我兄弟の仇討ち」で知られる曾我祐成・時致の実父です。

藤原南家の流れとされる工藤氏は伊豆の名族で、工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)

他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)

伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。

(河津祐親→伊東祐親)

一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。

工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。

工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。

安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。

祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。

伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため伊東の久遠寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。

河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。

建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。

(河津祐泰の妻を満功御前とする説もありますが、『曽我物語』では伊東祐親の娘となっており錯綜しているようです。)

祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。

『曽我物語』の発端ともなった奥野の狩りの相撲で、祐泰は俣野五郎に勝ちましたが、そのとき祐泰が掛けた(掛けられた)技が「河津掛け(蛙掛け)」とされ、いまでも相撲の決まり手として残っています。

「河津掛け」は、「相手が外掛けや切り返しで攻めてきたところを逆に相手の脚を内側から掛けていき、足の甲を相手の脚に引っ掛け、腕を相手の首に巻いて自分の後方に倒す。」(wikipediaより)という大技で、めったにみることができません。

非常に危険なワザとされ、アマチュア相撲では禁止されています。

「河津掛け」の由来について、wikipediaには「書籍『大相撲大事典』によると名称は脚の形状からカエル(かわず)に由来し、かつては「蛙掛け」(かわずがけ)と呼ばれていた。「河津」の表記にかわったのは、『曽我物語』にある河津祐泰と俣野景久が相撲を取った話で、俣野が河津祐泰に今でいう河津掛けを繰り出したが、江戸時代の草子において「かわずがけ」という名称に掛けた洒落によって、逆に河津祐泰が俣野に掛けている絵が流行り、それが由来ではないかと推測できるが、よくわからないとしている。」とあります。

■ 平成8年初場所 貴乃花貴ノ浪 河津掛け(貴ノ浪、河津掛けで初優勝)

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

詳細は、→ ■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

→ ■ 片瀬温泉 「味湯海亭 福松荘」の入湯レポ

おとなりの稲取も伊豆有数の御朱印スポットです。

1/20~3/31の雛のつるし飾りまつり期間中は、普段いただけない素盞嗚神社の御朱印も拝受できます。

【 BGM 】

■ サクラ色 - アンジェラ・アキ

もう歌わない?。日本は貴重なシンガーソングライターを失ったのか・・・?

感情過多にならず、たおやかに聴き手のこころをゆさぶる歌声。

■ 春風 - Rihwa(リファ)

■ 桜 - 中村舞子

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )