関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 鎌倉市の御朱印-21 (C.極楽寺口-4)

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 同-2 (A.朝夷奈口)

■ 同-3 (A.朝夷奈口)

■ 同-4 (A.朝夷奈口)

■ 同-5 (A.朝夷奈口)

■ 同-6 (B.名越口-1)

■ 同-7 (B.名越口-2)

■ 同-8 (B.名越口-3)

■ 同-9 (B.名越口-4)

■ 同-10 (B.名越口-5)

■ 同-11 (B.名越口-6)

■ 同-12 (B.名越口-7)

■ 同-13 (B.名越口-8)

■ 同-14 (B.名越口-9)

■ 同-15 (B.名越口-10)

■ 同-16 (B.名越口-11)

■ 同-17 (B.名越口-12)

■ 同-18 (C.極楽寺口-1)

■ 同-19 (C.極楽寺口-2)

■ 同-20 (C.極楽寺口-3)から。

57.明鏡山 円満院 星井寺(虚空蔵堂)(ほしいでら)

公式Web

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市坂ノ下18-28

真言宗大覚寺派

御本尊:虚空蔵菩薩

司元別当:

札所:鎌倉十三仏霊場第13番(虚空蔵菩薩)

※現在は普明山成就院の境外仏堂

星井寺(虚空蔵堂)は虚空蔵菩薩を御本尊とする密寺で、現在は普明山成就院の境外仏堂となっています。

鎌倉十三仏霊場第13番の札所として知られています。

公式Web、鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

星井寺(虚空蔵堂)は、天平年間(729-749年)、古井戸「星月井」のなかに虚空蔵菩薩の御影を見い出した行基菩薩が、自ら虚空蔵菩薩像を彫刻し建立した堂宇と伝わります。

「星月井」は鎌倉十井(かまくらじっせい)の一つで、星月夜の井、星月の井とも呼ばれます。

極楽寺坂ののぼり口にあたるこのあたりは、木々が生い茂り昼なお暗かったため「星月夜」(ほしづきよ)と呼ばれ、ここにある井戸なので「星月夜の井」と呼ばれたといいます。

あるいは、暗い井戸のなかに昼でも星の影が見えたことから、この名がついたとも。

源頼朝公はこちらの虚空蔵尊を内陣仏として崇敬し、仏師運慶に外陣仏を刻させて御前立としたといいます。

虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)は、無限の智恵と大慈大悲を持たれる菩薩とされます。

梵語はアーカーシャガルバ。明星天子、大明星天王などの別名があります。

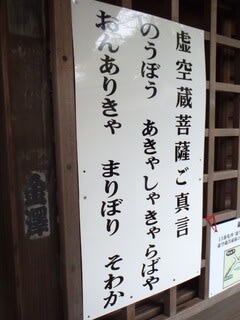

御真言はノウボウ・アキャシャキャラバヤ・オンアリキャ・マリボリソワカ。

種子はタラーク。三昧耶形は宝剣、如意宝珠、ご縁日は毎月13日です。

高野山霊宝館Web、Wikipediaによると、虚空蔵菩薩は大日如来の福智の二徳を司る仏で、とくに「智恵を授ける仏さま」「頭脳明晰となり記憶力が高まる功徳」として信仰を集めています。

虚空蔵尊信仰はすでに奈良時代からあったといい、若かりし弘法大師も虚空蔵尊を御本尊とする「虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじほう)」を阿波太龍岳や土佐室戸崎などで修行されたと伝わります。

また、虚空蔵尊に礼するものは、三世十方一切の諸仏を礼することと同じともされる強力な尊格です。

虚空蔵菩薩の誓願に「人には三期の厄あり。その厄災のうち、とりわけて変体の厄を除き、智徳を与え、二世の願いを成就せしめん。」という項目があり、「変体」とは子供から大人に変わる年頃をいいます。

虚空蔵尊は「十三詣り」の御本尊として知られます。

「十三詣り」とは旧暦の3月13日前後に、数え年13歳でおこなう寺院詣でで、とくに虚空蔵尊にお参りします。

京都嵯峨の虚空蔵法輪寺が有名ですが、各地でみられる風習で星井寺でも「十三詣り」がおこなわれます。

この「十三詣り」はおそらく「変体(子供から大人に変わる年頃)の厄払い」から来ているものと思われます。

虚空蔵信仰は星宿、日月などの星神信仰と深い関係をもち、「星月井」とのゆかりも、この信仰からきているのでは。

一見なじみのない尊格にも思えますが、弘法大師とのゆかりもあって、真言密教ではことに重要な尊格とされ、禅刹でもしばしば御本尊となられます。

虚空蔵尊は「十三仏詣で」の一尊です。

「十三仏詣で」とは室町時代に日本で成立した信仰で、十三回の追善供養(初七日〜三十三回忌)をそれぞれ司る仏尊を供養ないし詣でるものです。

虚空蔵尊は三十三回忌の尊格で、札番13番の結願尊となります。

星井寺の虚空蔵尊も鎌倉十三仏霊場第13番の札所本尊となっています。

(詳細は→こちら。)

また、十二支守り本尊参りでは、虚空蔵尊は丑歳、寅歳の守り本尊となっています。

虚空蔵尊の像容は、右手に宝剣、左手に如意宝珠を持つタイプ、法界定印の掌中に五輪塔を持つタイプ、与願印を結ぶタイプなどがみられ多彩です。

かつて、「星月井」(星月夜の井)は鎌倉を代表する名所でした。

慶長五年(1600年)6月、徳川家康公は京・伏見城から上杉氏征伐のため江戸に向かう途中、「星月井」に立ち寄っています。(6月29日とみられる)

「慶長五年(1600年)六月徳川家康京師ヨリノ帰途鎌倉ニ過リ特ニ此井ヲ見タルコトアリ」(「星月井」碑文)

神奈川県Webによると、「星月夜の井」は「鎌倉」を導く枕詞とされています。

我ひとり鎌倉山を越へ行けば 星月夜こそうれしかりけれ (後堀川百首)

鎌倉市の旧徽章は「星月夜」がモチーフにされていたともいいます。

鎌倉宮近くの通りに、この旧徽章を描いたマンホールが一枚だけ残っています。

鉄道唱歌にも「星月井」(星月夜の井)は下記のとおり歌われ、鎌倉を代表する名所であったことを裏付けています。

「北は円覚建長寺 南は大仏星月夜 片瀬腰越江の島も ただ半日の道ぞかし」

こぢんまりとした山内ですが、上記のようにさまざまな由緒沿革をもち、鎌倉を代表する虚空蔵尊霊場として重要な堂宇です。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

星月夜井

極楽寺の切通へ上る坂の下、右の方にあり。里老云、昔は此井の中に、昼も星の影見ゆる故に名く。此邊の奴碑、此井を汲に来り、誤て菜刀を井中へ落したり。爾しより来星影不見と。

又此井の西に、虚空蔵堂あり。星月山星井寺と号す。極楽寺村の、成就院の持ち分なり。成就院は、真言宗。虚空蔵は、行基作、長二尺五寸。縁起一巻あり。其略に云、聖武帝の天平中(729-749年)に、此井に光りあり。里民不思議の思をなし、これを見れば、井の邊に、虚空蔵の像現じ給。此由を奏しければ、行基に勅し、此像を作らしめ、爰に安置し給ふとあり。

【後堀河百首】に常陸が歌に

「我ひとり 鎌倉山を越行ば、星月夜こそ うれしかりけれ」

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

虚空蔵堂

極楽寺村のうち、星月夜の井の西にあり。この堂を星月山星井寺と号す。

村内成就院の持なり。これは真言宗。

虚空蔵は行基作、長二尺五寸。縁起の略に、聖武天皇の天平年中(729-749年)、此寺井に光有。里民不思議のおもひをなし、是を見れば井の邊に虚空蔵の像現じ給ふと。此よしを奏しければ、行基に勅し此像を造らしめ、爰に安置し給ふと云云。【堯恵法印紀行】に、星の御堂と書しは、この堂のことなり。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

(坂之下村)虚空蔵堂

明鏡山(【鎌倉志】には星月山に作る)星井寺と号す、極楽寺村成就院持なり

本尊は行基の作像なり 木佛立像長三尺

縁起に拠るに聖武帝の天平年中(729-749年)此寺の井に光あり、村民奇として是を見るに井の邊に虚空蔵の形出現す、此由天聴に達しければ行基に勅ありて此像を造らせられ、即爰に安置ありしと云へり、堯惠が紀行に星の御堂とあるは此堂なり

【什寶】

明星石一顆 星ノ井より出し物と云ふ

独鈷 行基所持の物と云ふ、下同じ

唐錢六文 是も照天姫、所持せし物と云ふ、祟寧通寶二文、祟寧重寶四文とあり

駒爪 小栗判官の乗馬、鬼鹿毛の爪なりと伝ふ

■ 山内掲示(虚空蔵堂護持会)

明鏡山円満院星の井寺(御本尊虚空蔵菩薩安置)

天平年間(729-749年)、聖武天皇の御代に諸国行脚中の行基僧正が当地の古井戸「星月の井」に明るく輝く明星の光りが移るとのうわさを地元民から聴き、井戸をのぞくと中に虚空蔵菩薩のお姿が写し現われていた

行基はそのお姿を仏像に彫り当地にお堂を建立し安置した。

かの像は明星の照曜の如き光を放ち、鏡に影の移る如くでありました。

以後数百年経って幕下の征夷大将軍源頼朝公はこの菩薩を崇敬し、この菩薩像を内陣仏の秘仏とし、仏師運慶に外陣仏を作らせた これが前立尊であるという。

秘仏虚空蔵菩薩はわが国では唯三体の木彫の仏像で大変貴重な仏像であります。

これに加えてこの御仏は明星と一体で、その分身であり限りない知恵をそなえた御仏で、経典では虚空蔵菩薩は、西方香集世界の教主で娑婆世界の苦難する人々の利益のために無不畏陀羅尼を説くことを、釈迦・敷蔵の二仏に許された御仏であります。

即ちその本尊に礼するものは三世十方一切の諸仏を礼することと同じであるといわれます。

又、虚空蔵菩薩を本尊として修業する虚空蔵求聞持法では心を静かにしこの真言を唱えれば天より明星が口に入り、菩薩の威はあらわれて頭脳は明晰となり記憶力は増進するといわれております。

秘仏であるが衆生に縁を結ばせるべきでるとして三十五年一度に開帳し衆生にそのお姿を拝する事が許されました。

近代に至り熱心な信仰者の意に添うようにと毎年正月十三日に開帳し善男善女もそのお姿を毎年拝することが出来るようになりました。

正月十三日の初護摩供養には、丑年寅年の人々の守本尊として、また、知恵、記憶力をお授け下さる虚空蔵様として地元民をはじめ各地より善男善女が参詣に集まります。

■ 山内掲示(虚空蔵堂護持会)

舟守地蔵(虚空蔵堂境内安置)

いつの時代に開眼されたお地蔵であるか不明であるが往年より海上安全、大漁満足、身宮安泰、海難、水難除け、その他船舶水に関係した一切の事業に従事しておられる人々に大きな功徳をお授け下さるお地蔵として近郷、近在の人々に深く崇敬されております。

また、その昔より願主の心清く精進すれば願い事を数日で成就させていだ(ママ)ける有難いお地蔵様であるとも言い伝えられております。

■ 現地掲示((社)鎌倉青年会議所)

星の井(ほしのい)

この井戸は、鎌倉十井の一つで、星月夜の井、星月の井とも呼ばれています。

昔、この井戸の中に昼間も星の影が見えたことから、この名がついたといわれています。

奈良時代の名僧・行基は、井戸から出てきた光り輝く石を虚空蔵菩薩の化身と思い、お堂を建てて虚空蔵菩薩をまつったという伝説もあります。

井戸の水は清らかで美味だったので、昭和初期まで旅人に飲料水として売られていたそうです。

■ 現地掲示(「星月井」碑文、昭和二年三月建 鎌倉青年団)

星月夜ノ井ハ一ニ星ノ井トモ言フ鎌倉十井ノ一ナリ

坂ノ下ニ属ス往時此附近ノ地老樹蓊鬱トシテ昼尚暗シ故ニ称シテ星月谷ト曰フ後転ジテ

星月夜トナル井名蓋シ此ニ基ク里老言フ古昔此井中昼モ星ノ影見ユ故ニ此名アリ近傍ノ婢女誤ツテ菜刀ヲ落セシヨリ以来星影復タ見エサルニ至ルト此説最モ里人ノ為メニ信ゼラルルガ如シ慶長五年(1600年)六月徳川家康京師ヨリノ帰途鎌倉ニ過リ特ニ此井ヲ見タルコトアリ以テ

其名世ニ著ハルルヲ知ルベシ水質清冽最モ口ニ可ナリ

-------------------------

長谷と極楽寺のあいだにある極楽寺切通の長谷側ののぼり口にあります。

ちょうど鎌倉・長谷の市街から極楽寺切通の山手にさしかかるところで、周囲は木々に覆われています。

極楽寺切通は、新田義貞勢がついに攻め落とすことができなかった要衝です。

極楽寺坂切通は極楽寺開山の忍性(1217-1303年)により拓かれたという説があるので、新田義貞の時代はもっと厳しい道のりだったのかもしれません。

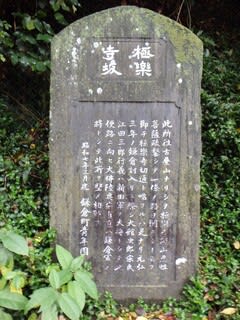

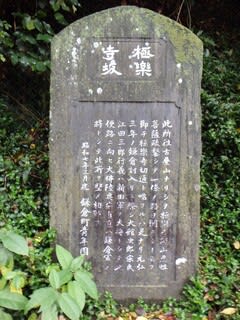

【写真 上(左)】 極楽寺坂

【写真 下(右)】 極楽寺坂の碑

長谷から行くと、極楽寺坂の右手手前に宝形の屋根が掛かった「星月井」とその石碑。

そのおくが虚空蔵堂の参道です。

【写真 上(左)】 星月井と虚空蔵堂の参道

【写真 下(右)】 星月井

【写真 上(左)】 星月井の碑

【写真 下(右)】 参道-1

筆者の参拝時に建てられていた「初護摩供」の看板には「日本三虚空蔵」とありましたが詳細は不明です。

こちらの御本尊(虚空蔵尊)はもともと秘仏でしたが、35年に一度御開帳されるようになり、いまは毎年1月13日の初縁日にご開帳されています。(毎年1月、5月、9月の13日とも)

【写真 上(左)】 参道-2

【写真 下(右)】 狛犬と虚空蔵堂

「南無虚空蔵菩薩」の奉納幟がはためく急な石段を登ると左右に立派な狛犬。

正面が本堂で、向かって左手前に舟守地蔵尊の堂宇があります。

【写真 上(左)】 本堂(虚空蔵堂)

【写真 下(右)】 斜めからの向拝

本堂(虚空蔵堂)はおそらく入母屋造桟瓦葺で流れ向拝。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いています。

【写真 上(左)】 向拝

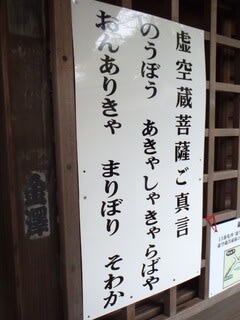

【写真 下(右)】 虚空蔵菩薩の御真言

右手身舎には虚空蔵菩薩の御真言。

向拝見上には山号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 舟守地蔵尊

舟型地蔵尊の堂宇は切妻造銅板葺の妻入りで、舟形台座のうえに御座する地蔵尊を間近で拝せます。

開眼の時期は不明ですが、海上安全、大漁満足、身宮安泰、海難、水難除け、その他船舶水に関係する業に従事する人々に功徳をお授けくださるお地蔵様とのこと。

願主の心が清く、精進すれば願い事を数日で成就いただけるともいいます。

もともと虚空蔵尊と地蔵尊とは対になっていたという説があります。

星井寺で虚空蔵尊と地蔵尊(舟守地蔵尊)が奉安されているのは、この流れによるものかもしれません。

御朱印は、極楽寺坂を3分ほど登った成就院で拝受できます。

なお、星井寺から成就院へ向かう極楽寺坂の途中に、日限六地蔵尊のお堂があります。

説明板によると、道行く人々をお守り下さり、願いを期日を極めておすがりすれば、その期日までに功徳がいただける有難いお地蔵様とのことです。

【写真 上(左)】 日限六地蔵尊

【写真 下(右)】 日限六地蔵尊の説明板

〔 星井寺の御朱印 〕

58.普明山 法立寺 成就院(じょうじゅいん)

公式Web

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市極楽寺1-1-5

真言宗大覚寺派

御本尊:不動明王

司元別当:御霊神社(坂の下)、星井寺虚空蔵堂(坂の下)

札所:鎌倉三十三観音霊場第21番、相州二十一ヶ所霊場第13番、新四国東国八十八ヶ所霊場第83番

成就院は弘法大師空海とのゆかりを伝え、鎌倉幕府第3代執権北条泰時公が創建という古刹です。

公式Web、鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

弘法大師が相州江島に留錫されたとき、この地で数日間護摩供を修されたといいます。

Wikipediaによると、伝承によれば弘法大師が江ノ島の金窟(現・岩屋)に参拝し国土守護・万民救済を祈願、社殿(岩屋本宮)を創建されたのは、弘仁五年(814年)とあるので、成就院の護摩供伝説もおそらくその頃とみられます。

弘法大師は成就院の裏山で虚空蔵求聞持法を修されたと伝わります。

であれば、成就院よりも虚空蔵菩薩を御本尊とする星井寺の由緒にこの伝承がでてきそうですが、調べた限りでは星井寺の由緒には弘法大師の虚空蔵求聞持法は記されていないようです。

弘法大師は相模湾や富士山を望む高台で護摩を焚かれ、その煙は海風にのってたなびき、厳修の鈴の音は里々に響き渡り、その煙や鈴の音が届いた里は作物がよく実り、人々は安心して暮らすことができたといいます。

この伝承を聞いた鎌倉幕府第3代執権北条泰時公は、高僧を請して承久元年(1219年)不動明王を御本尊として堂宇を建立、普明山願成就院と号したといいます。

元弘三年(1333年)、新田義貞鎌倉攻めの際に伽藍を焼失し、西谷に遁れたものの願成就院はひきつづき鎌倉幕府で重んじられ、第5代鎌倉公方足利成氏公(1449-1455年)は、毎年正月に願成就院の住持を招いて饗待したと伝わります。

元禄年中(1688-1704年)、祐尊和尚のときに旧地に還って再興したため、祐尊和尚を中興とします。

元寇の役の供養のために植えられたという、262株(般若心経の文字数と同じ)の紫陽花が有名で、花の寺としても知られています。

こちらの御本尊・不動明王は古来から「縁結び不動明王」と崇められ、良縁成就の寺としても知られています。

成就院の寺宝として、真言僧・文覚(1139-1203年)が自ら彫ったとされる「文覚上人荒行像」が伝わります。

日本の近代彫刻の大家・荻原碌山(おぎわらろくざん/守衛)の代表作「文覚」は、この像に触発されて作られたといいます。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

(極楽寺村)成就院

普明山法立寺と号す、古義真言宗 手廣村青蓮寺末 北條泰時開基すと云ふ

縁起に拠に空海江島に錫を駐めし時此地に於て数日護摩供を修す、此時泰時高僧を請して承久元年(1219年)一宇を建立し願成就院と称し大師護摩の靈場なるを以て普明山と号すとなり、管領成氏が時は毎年正月住持を営中に饗待あり(中略)

永禄五年(1562年)十月大道寺駿河守政繁寺内制札の副状を出せり(中略)

当寺元弘の乱(1331-1333年)に寺地を蹂踐せられ、西谷に遁れて星霜を送りけるが元禄年中(1688-1704年)現住祐尊が時舊地に還住し再興せり、故に祐尊を中興とす(元禄十四年(1701年)十月十一日寂す)本尊不動を置く

稲荷社 境内の鎮守とす

■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)

普明山法立寺成就院と号する。

古義真言宗。もと青蓮寺末、いま京都大覚寺末。

縁起によれば、承久元年(1219年)十一月廿一日、北条泰時の創建で、空海が護摩供を修した跡に建立したという。

本尊、不動明王。

境内地596坪。本堂・山門・庫裏等あり。

『風土記稿』には元文六年二月二十一日岩沢重●の作った縁起により、元弘の乱に寺地を蹂踐され、西谷に移っていたのを元禄年中(1688-1704年)に祐尊が旧地に還って再興した。とあるが、現在寺にはこのことを証すべき史料がない。

ただし、極楽寺の奥に西方寺屋敷とよんでいるところがあり、ここが成就院の持地であるから、もとここに移っていたのかもしれない。(中略)

明鏡山円満院星井寺と号する虚空蔵堂を管理している。

-------------------------

長谷から星井寺(虚空蔵堂)を過ぎて極楽寺坂を登ると極楽寺切通。

成就院は、極楽寺切通の上方にあります。

【写真 上(左)】 極楽寺切通

【写真 下(右)】 東参道

【写真 上(左)】 東参道からの由比ヶ浜

【写真 下(右)】 山内からの由比ヶ浜

参道・山内からは由比ヶ浜の海岸が、思いがけないアングルで見下ろせます。

こういう景色は山が海に迫る鎌倉ならでは。

【写真 上(左)】 東参道の山門

【写真 下(右)】 院号標

【写真 上(左)】 西参道

【写真 下(右)】 西参道の山門

長谷方向からの参道の山門には「東結界」の扁額と傍らには院号標。

極楽寺方向からの参道登り口には山号標、その先の山門には「西結界」の扁額が掲げられています。

東参道の石段は108段あるそうで、なかなか登りごたえがあります。

【写真 上(左)】 山号標

【写真 下(右)】 山門

東西の参道が合わさって正面階段うえに切妻屋根銅板葺の山門。四脚門とも思いますが、山内側から撮影し忘れたので薬医門かもしれません。

桁行一間、梁間二間の禅宗様で、江戸時代後期のものとのこと。

二軒の繁垂木、四連の中備と脇塀を備えた立派な山門で、見上げに山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 山内

【写真 上(左)】 秋の山内

【写真 下(右)】 なで蛙

高台にある山内はさほど広くないものの見どころ多数。

いつも観光客で賑わい、明るい雰囲気のお寺さまです。

向かって左手には庫裏と授与所。

【写真 上(左)】 手水鉢

【写真 下(右)】 修行大師像

【写真 上(左)】 御分身不動明王

【写真 下(右)】 御朱印案内

右手には手前から立派な龍をおいた手水鉢と修行大師像。

その先の矜羯羅・制多伽の二童子を従えた「御分身不動明王」は、パワースポット「縁結び不動明王」として有名なようです。

そのおくに子授け・安産・子育ての功徳のある子安地蔵菩薩と子生み石がある筈ですが、なぜか写真が残っていません。

【写真 上(左)】 聖徳太子堂

【写真 下(右)】 チベット招来仏(レプリカ)

さらにそのおくに聖徳太子1300年御忌を記念して造立された多角堂がおかれ、覆堂には「和貴」の扁額が掲げられています。

河口慧海釈迦菩行像は、河口慧海師(1866-1945年)がチベットから持ち帰られた像のレプリカです。

さらに文覚上人荒行像のブロンズ像がある筈ですが、なぜかこちらも写真がありません。

こちらは3回お参りしているのですが、すみません、なぜか撮影忘れが目立ちます。

文覚上人荒行像は「日本のロダン」と称された明治時代の彫刻家、荻原碌山の作品に大きな影響を与えたとされるものです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

本堂は入母屋造銅板葺でボリューム感のある堂宇。

向拝柱はなく、堂前はすっきりとしています。

向拝見上げに院号扁額。

【写真 上(左)】 斜めからの向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

本堂内には、御本尊の不動明王、大日如来、地蔵菩薩が御座します。

不動明王は、新四国東国八十八ヶ所霊場第83番の札所本尊です。

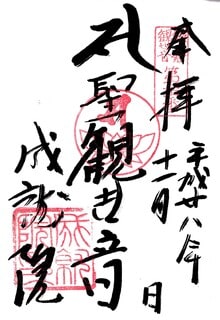

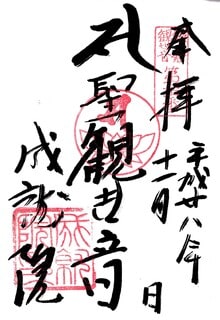

鎌倉三十三観音霊場第21番の札所本尊・聖観世音菩薩と相州二十一ヶ所霊場第13番の札所本尊・弘法大師座像も本堂内に奉安で、こちらが拝所となります。

〔 成就院の御朱印 〕

こちらは鎌倉三十三観音霊場第21番、相州二十一ヶ所霊場第13番、新四国東国八十八ヶ所霊場第83番の札所です。

新四国東国八十八ヶ所霊場は、川崎から横浜、そして逗子、鎌倉、藤沢と巡拝する神奈川県の弘法大師霊場(八十八ヶ所)で、鎌倉市内では、補陀洛寺(材木座)、浄光明寺(扇ヶ谷)、成就院(極楽寺)、満福寺、浄泉寺、宝善院(以上腰越)、青蓮寺(手広)の7寺院が札所で、結願は手広の青蓮寺です。

(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))

新四国東国八十八ヶ所霊場については、こちらの記事をご覧ください。

なお、新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印については申告して拝受した記憶がありますが、札所印は捺されていません。あるいは札所印つき御朱印を拝受できるかもしれません。

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印(専用納経帳)

【写真 下(右)】 同(御朱印帳)

※相州二十一ヶ所霊場の御朱印は、専用納経帳では「弘法大師」、御朱印帳では「遍照金剛」の揮毫をいただいています。

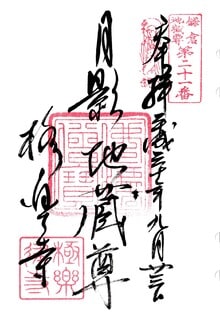

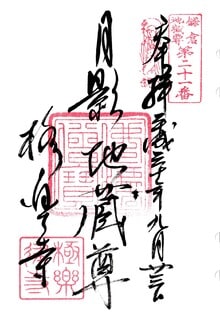

59.月影地蔵堂(つきかげじぞうどう)

鎌倉市極楽寺3-1

真言律宗西大寺派?

御本尊:地蔵菩薩(月影地蔵尊)

司元別当:

札所:鎌倉二十四地蔵霊場第21番

月影地蔵堂は、鎌倉二十四地蔵霊場第21番の札所です。

下記史料・資料、現地掲示などから縁起沿革を追ってみます。

月影地蔵尊には、以下のような哀しい逸話が伝わっています。

昔、このあたりに鎌倉幕府第8代執権時宗公の連署・北条業時邸に仕える母娘が住んでいました。

母親は悪女でしたが、娘の「露」は気立てのよい孝行娘でした。

ある時、母親が業時愛用の白磁の皿を割ってしまい、これを咎められるとその罪を娘の露になすりつけ、露も自分が割ったと申し述べました。

業時は露の罪ではないと見抜いたものの、行きがかり上やむなく母娘に暇を出しましたが、その折に露には「梅小紋の小袖」を与えました。

その後、母親は露の「梅小紋の小袖」を奪って姿を消しました。

業時は露を屋敷で保護しましたが、露は追放された母の身をいとうあまり病に倒れついにこの世を去りました。

人々は露を哀れにおもい、露の生まれた「月影ヶ谷」に墓を立てました。

いつしかその墓には「梅の木苔」がびっしりと生え、人々は「梅小紋の小袖」に袖を通すこともなく亡くなった不憫な露のために、月影地蔵尊が「梅の木苔」を着せたのだと噂したといいいます。

露の墓所はいまは不明ですが、月影地蔵堂境内にある石像は露を祀ったともいわれます。

月影地蔵尊は極楽寺建立(正元元年(1259年))以前から「月影ヶ谷」に御座し、江戸時代に稲村ケ崎小学校の奥の西ヶ谷(現在地)に遷されたといいます。

「月影ヶ谷」は鎌倉時代中期に成立し、中世三大紀行文のひとつに数えられる『十六夜日記』(いざよいにっき)ゆかりの地です。

『十六夜日記』は藤原為家の側室・阿仏尼によって書かれた名作です。

藤原為家(1198-1275年)は、歌道の本流ともいわれる御子左家(みこひだりけ)・藤原定家の嫡男として生まれ、鞠道や歌道の大家として名を馳せ、政治的手腕も備えていたため、後嵯峨院のもとで正二位・権大納言までのぼりました。

阿仏尼(あぶつに、1222?-1283年)は、平維茂の子孫である奥山度繁の娘ないし養女で、後堀河帝の准母・安嘉門院(邦子内親王)に仕え、失恋の失意から一旦尼となりましたが、30歳の頃藤原為家の側室となり、冷泉為相を産みました。

為家の没後、播磨国細川荘(現・兵庫県三木市)の相続をめぐって正妻の子二条為氏と争い、弘安二年(1279年)幕府に訴えるため鎌倉へ下りました。

鎌倉下向時のことどもを紀行として著したのが『十六夜日記』です。

阿仏尼は当時の女流文人にはめずらしく紀行文をものしたこと、領地返還の訴訟をおこしたことなどから、かなり現実的な行動をする女性とみられています。

『十六夜日記』は当初無題で『阿仏日記』などと呼ばれていましたが、書き出しが10月16日であることから後世に『十六夜日記』と題されたといいます。

阿仏尼の訴訟は最終的に勝訴したといい、子の為相は冷泉家をおこして正二位・権中納言までのぼり、晩年は母親ゆかりの鎌倉にあって鎌倉歌壇を指導したといいます。

「鎌倉と(旧)鎌倉郡の歴史をたずねて」様によると、江ノ電「極楽寺」駅と「七里ヶ浜」駅の中間にある江ノ島車庫の南側の線路沿いに「阿陀邸旧蹟」があり、そこから西北に伸びる谷筋が「月影ヶ谷」(つきかげがやつ)です。

弘安二年(1279年)(建治三年(1277年)とも)、訴訟のため京を発ち鎌倉へ下った阿仏尼は、翌年秋まで(数年間とも)「月影ヶ谷」に滞在したと伝わります。

「月影ヶ谷」という風流な地名は、『十六夜日記』に「すむところは月影の谷」と記されているゆえんともいいます。

東にてすむ所は月影の谷とぞいふなる、浦近き山もとにて風いと荒し

山寺の傍らなればのどかに凄くて 波の音松風絶えず

阿仏尼の没地は鎌倉ではないといいますが、英勝寺墓地の崖下には阿仏尼の墓と伝わる供養塔があります。

「鎌倉市中央図書館資料」(PDF)によると、近所の人は月影地蔵尊に「こどもがじょうぶに育ちますように。」とお祈りするそうですが、これは若くしてなくなった娘(露)を供養された月影地蔵尊の逸話によるものと思われます。

観光客もまばらな山際の目立たない地蔵堂ですが、鎌倉二十四地蔵霊場第21番の札所なので参拝者はそれなりにいると思われます。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

月影谷附阿佛屋敷

月影谷は、極楽寺の境内、西の方なり。昔は暦を作る者居住せしとなり。此所に阿佛屋敷あり。【十六夜日記】に、東にて住む所は月影谷とぞ云なる。浦近き山本にて、風いとあらし、山寺の傍なれば、のどかにすごくて、浪の音松風たへずとあり。

英勝寺の境内に阿佛屋敷と云有。彼こは葬たる所故に、阿佛卵塔屋敷と云有。

住し所は此谷なり。

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

月影の谷

此谷は極楽寺より西寄、阿佛尼の故居なり。

【十六夜日記】に、あつまにてすむ所は月影のやつとそいふなる。浦近き山もとにて風いとあらし、山寺のかたはらなれはのとかにすこくて、浪の音松の風たへずと云々。

此日記は下向の時の紀行なり。此阿佛尼と申は定家卿の室にて、公達五人ましましける。

播磨の國細川の庄を為家卿よりゆすりおかれるを、為氏卿は他腹たるによりて横領し給ひしを、そしゆうのために鎌倉え下られける。

為相卿もちんぢやうのため、両人ともにかまくらにて死去せられし。

そしやうは為氏卿のかたへはつけらすとかや。

此阿佛は安嘉門院四條と申人なり。為相卿の母堂なり。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

阿佛尼第蹟

月影谷にあり今阿佛屋鋪と唱へ陸田の寺に残れり

阿佛は為家の室にて為相の母なり

【十六夜日記】にも当所に在しと記せり

曰、東にて住む所は月影谷とぞ云なる浦近き山にて、風いとあらし、山寺の傍なればのどかに凄くて浪の音松風絶えず云々

母子ともに鎌倉に在て死せしと云ふ、今も扇ヶ谷村に為相の墓あり

又同村英勝寺域内に阿佛卵塔屋鋪と云あり是尼が葬地なり

■ 山内掲示(文学案内板)

鎌倉時代中期の女流歌人、阿仏尼は夫である藤原為家の没後、先妻の子為氏と実子為相とのあいだにおこった遺産相続の訴訟のため、京都から鎌倉へ下った。

その間のことを記したのが「十六夜日記」で、前半は東海道の紀行文、後半は鎌倉での日記となっている。鎌倉では月影ヶ谷に滞在した。

為家の没後、播磨国細川荘(現・兵庫県三木市)の相続をめぐって正妻の子二条為氏と争い、弘安二年(1279年)幕府に訴えるため鎌倉へ下りました。

「十六夜日記」には次のように記されている。

東にて住む所は、月影の谷とぞいふなる。浦近き山もとにて、風いと荒し、山寺の傍なれば、のどかにすごくて、浪の音松風絶えず。

-------------------------

江ノ電「極楽寺」駅から徒歩約5分。

導地蔵を通り過ぎ、北の山側に道なりにいくと稲村ヶ崎小学校があり、その先の小路を左に入り右に折れてすぐです。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 尊格碑

道が二股になるところ、数段高く置かれた参道の向こうに地蔵堂がみえます。

参道右手には「月影地蔵」の石標とそのおくに数基の墓石。

右手には数体の石仏が並び、そのうちのいずれかが露を祀った像とされています。

【写真 上(左)】 境内

【写真 下(右)】 地蔵堂

地蔵堂はおそらく寄棟造銅板葺で、前面に小屋根を置き軒下が向拝となっています。

向拝柱はなく、柱と見上げに「月影地蔵」の板と扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 尊格標

御内陣に御座す月影地蔵尊は木造の立像で、赤い衣を着て頭巾をかぶられています。

ふっしらとした面立ちでやさしい印象のお地蔵さまです。

「子供が丈夫に育ちますように」と祈願される地蔵尊で、堂内には千羽鶴が奉納されています。

御朱印は極楽寺でいただけますが、当然先にお参りしてからの拝受となります。

〔 月影地蔵堂の御朱印 〕

→ ■ 鎌倉市の御朱印-22 (C.極楽寺口-5)へつづく。

【 BGM 】 (サザンオールスターズ特集-1)

■ シャ・ラ・ラ (1982年)

■ 海 (『人気者で行こう』1984年)

■ 夕陽に別れを告げて〜メリーゴーランド (『KAMAKURA』(1985年))

■ 同-2 (A.朝夷奈口)

■ 同-3 (A.朝夷奈口)

■ 同-4 (A.朝夷奈口)

■ 同-5 (A.朝夷奈口)

■ 同-6 (B.名越口-1)

■ 同-7 (B.名越口-2)

■ 同-8 (B.名越口-3)

■ 同-9 (B.名越口-4)

■ 同-10 (B.名越口-5)

■ 同-11 (B.名越口-6)

■ 同-12 (B.名越口-7)

■ 同-13 (B.名越口-8)

■ 同-14 (B.名越口-9)

■ 同-15 (B.名越口-10)

■ 同-16 (B.名越口-11)

■ 同-17 (B.名越口-12)

■ 同-18 (C.極楽寺口-1)

■ 同-19 (C.極楽寺口-2)

■ 同-20 (C.極楽寺口-3)から。

57.明鏡山 円満院 星井寺(虚空蔵堂)(ほしいでら)

公式Web

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市坂ノ下18-28

真言宗大覚寺派

御本尊:虚空蔵菩薩

司元別当:

札所:鎌倉十三仏霊場第13番(虚空蔵菩薩)

※現在は普明山成就院の境外仏堂

星井寺(虚空蔵堂)は虚空蔵菩薩を御本尊とする密寺で、現在は普明山成就院の境外仏堂となっています。

鎌倉十三仏霊場第13番の札所として知られています。

公式Web、鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

星井寺(虚空蔵堂)は、天平年間(729-749年)、古井戸「星月井」のなかに虚空蔵菩薩の御影を見い出した行基菩薩が、自ら虚空蔵菩薩像を彫刻し建立した堂宇と伝わります。

「星月井」は鎌倉十井(かまくらじっせい)の一つで、星月夜の井、星月の井とも呼ばれます。

極楽寺坂ののぼり口にあたるこのあたりは、木々が生い茂り昼なお暗かったため「星月夜」(ほしづきよ)と呼ばれ、ここにある井戸なので「星月夜の井」と呼ばれたといいます。

あるいは、暗い井戸のなかに昼でも星の影が見えたことから、この名がついたとも。

源頼朝公はこちらの虚空蔵尊を内陣仏として崇敬し、仏師運慶に外陣仏を刻させて御前立としたといいます。

虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)は、無限の智恵と大慈大悲を持たれる菩薩とされます。

梵語はアーカーシャガルバ。明星天子、大明星天王などの別名があります。

御真言はノウボウ・アキャシャキャラバヤ・オンアリキャ・マリボリソワカ。

種子はタラーク。三昧耶形は宝剣、如意宝珠、ご縁日は毎月13日です。

高野山霊宝館Web、Wikipediaによると、虚空蔵菩薩は大日如来の福智の二徳を司る仏で、とくに「智恵を授ける仏さま」「頭脳明晰となり記憶力が高まる功徳」として信仰を集めています。

虚空蔵尊信仰はすでに奈良時代からあったといい、若かりし弘法大師も虚空蔵尊を御本尊とする「虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじほう)」を阿波太龍岳や土佐室戸崎などで修行されたと伝わります。

また、虚空蔵尊に礼するものは、三世十方一切の諸仏を礼することと同じともされる強力な尊格です。

虚空蔵菩薩の誓願に「人には三期の厄あり。その厄災のうち、とりわけて変体の厄を除き、智徳を与え、二世の願いを成就せしめん。」という項目があり、「変体」とは子供から大人に変わる年頃をいいます。

虚空蔵尊は「十三詣り」の御本尊として知られます。

「十三詣り」とは旧暦の3月13日前後に、数え年13歳でおこなう寺院詣でで、とくに虚空蔵尊にお参りします。

京都嵯峨の虚空蔵法輪寺が有名ですが、各地でみられる風習で星井寺でも「十三詣り」がおこなわれます。

この「十三詣り」はおそらく「変体(子供から大人に変わる年頃)の厄払い」から来ているものと思われます。

虚空蔵信仰は星宿、日月などの星神信仰と深い関係をもち、「星月井」とのゆかりも、この信仰からきているのでは。

一見なじみのない尊格にも思えますが、弘法大師とのゆかりもあって、真言密教ではことに重要な尊格とされ、禅刹でもしばしば御本尊となられます。

虚空蔵尊は「十三仏詣で」の一尊です。

「十三仏詣で」とは室町時代に日本で成立した信仰で、十三回の追善供養(初七日〜三十三回忌)をそれぞれ司る仏尊を供養ないし詣でるものです。

虚空蔵尊は三十三回忌の尊格で、札番13番の結願尊となります。

星井寺の虚空蔵尊も鎌倉十三仏霊場第13番の札所本尊となっています。

(詳細は→こちら。)

また、十二支守り本尊参りでは、虚空蔵尊は丑歳、寅歳の守り本尊となっています。

虚空蔵尊の像容は、右手に宝剣、左手に如意宝珠を持つタイプ、法界定印の掌中に五輪塔を持つタイプ、与願印を結ぶタイプなどがみられ多彩です。

かつて、「星月井」(星月夜の井)は鎌倉を代表する名所でした。

慶長五年(1600年)6月、徳川家康公は京・伏見城から上杉氏征伐のため江戸に向かう途中、「星月井」に立ち寄っています。(6月29日とみられる)

「慶長五年(1600年)六月徳川家康京師ヨリノ帰途鎌倉ニ過リ特ニ此井ヲ見タルコトアリ」(「星月井」碑文)

神奈川県Webによると、「星月夜の井」は「鎌倉」を導く枕詞とされています。

我ひとり鎌倉山を越へ行けば 星月夜こそうれしかりけれ (後堀川百首)

鎌倉市の旧徽章は「星月夜」がモチーフにされていたともいいます。

鎌倉宮近くの通りに、この旧徽章を描いたマンホールが一枚だけ残っています。

鉄道唱歌にも「星月井」(星月夜の井)は下記のとおり歌われ、鎌倉を代表する名所であったことを裏付けています。

「北は円覚建長寺 南は大仏星月夜 片瀬腰越江の島も ただ半日の道ぞかし」

こぢんまりとした山内ですが、上記のようにさまざまな由緒沿革をもち、鎌倉を代表する虚空蔵尊霊場として重要な堂宇です。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

星月夜井

極楽寺の切通へ上る坂の下、右の方にあり。里老云、昔は此井の中に、昼も星の影見ゆる故に名く。此邊の奴碑、此井を汲に来り、誤て菜刀を井中へ落したり。爾しより来星影不見と。

又此井の西に、虚空蔵堂あり。星月山星井寺と号す。極楽寺村の、成就院の持ち分なり。成就院は、真言宗。虚空蔵は、行基作、長二尺五寸。縁起一巻あり。其略に云、聖武帝の天平中(729-749年)に、此井に光りあり。里民不思議の思をなし、これを見れば、井の邊に、虚空蔵の像現じ給。此由を奏しければ、行基に勅し、此像を作らしめ、爰に安置し給ふとあり。

【後堀河百首】に常陸が歌に

「我ひとり 鎌倉山を越行ば、星月夜こそ うれしかりけれ」

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

虚空蔵堂

極楽寺村のうち、星月夜の井の西にあり。この堂を星月山星井寺と号す。

村内成就院の持なり。これは真言宗。

虚空蔵は行基作、長二尺五寸。縁起の略に、聖武天皇の天平年中(729-749年)、此寺井に光有。里民不思議のおもひをなし、是を見れば井の邊に虚空蔵の像現じ給ふと。此よしを奏しければ、行基に勅し此像を造らしめ、爰に安置し給ふと云云。【堯恵法印紀行】に、星の御堂と書しは、この堂のことなり。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

(坂之下村)虚空蔵堂

明鏡山(【鎌倉志】には星月山に作る)星井寺と号す、極楽寺村成就院持なり

本尊は行基の作像なり 木佛立像長三尺

縁起に拠るに聖武帝の天平年中(729-749年)此寺の井に光あり、村民奇として是を見るに井の邊に虚空蔵の形出現す、此由天聴に達しければ行基に勅ありて此像を造らせられ、即爰に安置ありしと云へり、堯惠が紀行に星の御堂とあるは此堂なり

【什寶】

明星石一顆 星ノ井より出し物と云ふ

独鈷 行基所持の物と云ふ、下同じ

唐錢六文 是も照天姫、所持せし物と云ふ、祟寧通寶二文、祟寧重寶四文とあり

駒爪 小栗判官の乗馬、鬼鹿毛の爪なりと伝ふ

■ 山内掲示(虚空蔵堂護持会)

明鏡山円満院星の井寺(御本尊虚空蔵菩薩安置)

天平年間(729-749年)、聖武天皇の御代に諸国行脚中の行基僧正が当地の古井戸「星月の井」に明るく輝く明星の光りが移るとのうわさを地元民から聴き、井戸をのぞくと中に虚空蔵菩薩のお姿が写し現われていた

行基はそのお姿を仏像に彫り当地にお堂を建立し安置した。

かの像は明星の照曜の如き光を放ち、鏡に影の移る如くでありました。

以後数百年経って幕下の征夷大将軍源頼朝公はこの菩薩を崇敬し、この菩薩像を内陣仏の秘仏とし、仏師運慶に外陣仏を作らせた これが前立尊であるという。

秘仏虚空蔵菩薩はわが国では唯三体の木彫の仏像で大変貴重な仏像であります。

これに加えてこの御仏は明星と一体で、その分身であり限りない知恵をそなえた御仏で、経典では虚空蔵菩薩は、西方香集世界の教主で娑婆世界の苦難する人々の利益のために無不畏陀羅尼を説くことを、釈迦・敷蔵の二仏に許された御仏であります。

即ちその本尊に礼するものは三世十方一切の諸仏を礼することと同じであるといわれます。

又、虚空蔵菩薩を本尊として修業する虚空蔵求聞持法では心を静かにしこの真言を唱えれば天より明星が口に入り、菩薩の威はあらわれて頭脳は明晰となり記憶力は増進するといわれております。

秘仏であるが衆生に縁を結ばせるべきでるとして三十五年一度に開帳し衆生にそのお姿を拝する事が許されました。

近代に至り熱心な信仰者の意に添うようにと毎年正月十三日に開帳し善男善女もそのお姿を毎年拝することが出来るようになりました。

正月十三日の初護摩供養には、丑年寅年の人々の守本尊として、また、知恵、記憶力をお授け下さる虚空蔵様として地元民をはじめ各地より善男善女が参詣に集まります。

■ 山内掲示(虚空蔵堂護持会)

舟守地蔵(虚空蔵堂境内安置)

いつの時代に開眼されたお地蔵であるか不明であるが往年より海上安全、大漁満足、身宮安泰、海難、水難除け、その他船舶水に関係した一切の事業に従事しておられる人々に大きな功徳をお授け下さるお地蔵として近郷、近在の人々に深く崇敬されております。

また、その昔より願主の心清く精進すれば願い事を数日で成就させていだ(ママ)ける有難いお地蔵様であるとも言い伝えられております。

■ 現地掲示((社)鎌倉青年会議所)

星の井(ほしのい)

この井戸は、鎌倉十井の一つで、星月夜の井、星月の井とも呼ばれています。

昔、この井戸の中に昼間も星の影が見えたことから、この名がついたといわれています。

奈良時代の名僧・行基は、井戸から出てきた光り輝く石を虚空蔵菩薩の化身と思い、お堂を建てて虚空蔵菩薩をまつったという伝説もあります。

井戸の水は清らかで美味だったので、昭和初期まで旅人に飲料水として売られていたそうです。

■ 現地掲示(「星月井」碑文、昭和二年三月建 鎌倉青年団)

星月夜ノ井ハ一ニ星ノ井トモ言フ鎌倉十井ノ一ナリ

坂ノ下ニ属ス往時此附近ノ地老樹蓊鬱トシテ昼尚暗シ故ニ称シテ星月谷ト曰フ後転ジテ

星月夜トナル井名蓋シ此ニ基ク里老言フ古昔此井中昼モ星ノ影見ユ故ニ此名アリ近傍ノ婢女誤ツテ菜刀ヲ落セシヨリ以来星影復タ見エサルニ至ルト此説最モ里人ノ為メニ信ゼラルルガ如シ慶長五年(1600年)六月徳川家康京師ヨリノ帰途鎌倉ニ過リ特ニ此井ヲ見タルコトアリ以テ

其名世ニ著ハルルヲ知ルベシ水質清冽最モ口ニ可ナリ

-------------------------

長谷と極楽寺のあいだにある極楽寺切通の長谷側ののぼり口にあります。

ちょうど鎌倉・長谷の市街から極楽寺切通の山手にさしかかるところで、周囲は木々に覆われています。

極楽寺切通は、新田義貞勢がついに攻め落とすことができなかった要衝です。

極楽寺坂切通は極楽寺開山の忍性(1217-1303年)により拓かれたという説があるので、新田義貞の時代はもっと厳しい道のりだったのかもしれません。

【写真 上(左)】 極楽寺坂

【写真 下(右)】 極楽寺坂の碑

長谷から行くと、極楽寺坂の右手手前に宝形の屋根が掛かった「星月井」とその石碑。

そのおくが虚空蔵堂の参道です。

【写真 上(左)】 星月井と虚空蔵堂の参道

【写真 下(右)】 星月井

【写真 上(左)】 星月井の碑

【写真 下(右)】 参道-1

筆者の参拝時に建てられていた「初護摩供」の看板には「日本三虚空蔵」とありましたが詳細は不明です。

こちらの御本尊(虚空蔵尊)はもともと秘仏でしたが、35年に一度御開帳されるようになり、いまは毎年1月13日の初縁日にご開帳されています。(毎年1月、5月、9月の13日とも)

【写真 上(左)】 参道-2

【写真 下(右)】 狛犬と虚空蔵堂

「南無虚空蔵菩薩」の奉納幟がはためく急な石段を登ると左右に立派な狛犬。

正面が本堂で、向かって左手前に舟守地蔵尊の堂宇があります。

【写真 上(左)】 本堂(虚空蔵堂)

【写真 下(右)】 斜めからの向拝

本堂(虚空蔵堂)はおそらく入母屋造桟瓦葺で流れ向拝。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 虚空蔵菩薩の御真言

右手身舎には虚空蔵菩薩の御真言。

向拝見上には山号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 舟守地蔵尊

舟型地蔵尊の堂宇は切妻造銅板葺の妻入りで、舟形台座のうえに御座する地蔵尊を間近で拝せます。

開眼の時期は不明ですが、海上安全、大漁満足、身宮安泰、海難、水難除け、その他船舶水に関係する業に従事する人々に功徳をお授けくださるお地蔵様とのこと。

願主の心が清く、精進すれば願い事を数日で成就いただけるともいいます。

もともと虚空蔵尊と地蔵尊とは対になっていたという説があります。

星井寺で虚空蔵尊と地蔵尊(舟守地蔵尊)が奉安されているのは、この流れによるものかもしれません。

御朱印は、極楽寺坂を3分ほど登った成就院で拝受できます。

なお、星井寺から成就院へ向かう極楽寺坂の途中に、日限六地蔵尊のお堂があります。

説明板によると、道行く人々をお守り下さり、願いを期日を極めておすがりすれば、その期日までに功徳がいただける有難いお地蔵様とのことです。

【写真 上(左)】 日限六地蔵尊

【写真 下(右)】 日限六地蔵尊の説明板

〔 星井寺の御朱印 〕

58.普明山 法立寺 成就院(じょうじゅいん)

公式Web

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市極楽寺1-1-5

真言宗大覚寺派

御本尊:不動明王

司元別当:御霊神社(坂の下)、星井寺虚空蔵堂(坂の下)

札所:鎌倉三十三観音霊場第21番、相州二十一ヶ所霊場第13番、新四国東国八十八ヶ所霊場第83番

成就院は弘法大師空海とのゆかりを伝え、鎌倉幕府第3代執権北条泰時公が創建という古刹です。

公式Web、鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

弘法大師が相州江島に留錫されたとき、この地で数日間護摩供を修されたといいます。

Wikipediaによると、伝承によれば弘法大師が江ノ島の金窟(現・岩屋)に参拝し国土守護・万民救済を祈願、社殿(岩屋本宮)を創建されたのは、弘仁五年(814年)とあるので、成就院の護摩供伝説もおそらくその頃とみられます。

弘法大師は成就院の裏山で虚空蔵求聞持法を修されたと伝わります。

であれば、成就院よりも虚空蔵菩薩を御本尊とする星井寺の由緒にこの伝承がでてきそうですが、調べた限りでは星井寺の由緒には弘法大師の虚空蔵求聞持法は記されていないようです。

弘法大師は相模湾や富士山を望む高台で護摩を焚かれ、その煙は海風にのってたなびき、厳修の鈴の音は里々に響き渡り、その煙や鈴の音が届いた里は作物がよく実り、人々は安心して暮らすことができたといいます。

この伝承を聞いた鎌倉幕府第3代執権北条泰時公は、高僧を請して承久元年(1219年)不動明王を御本尊として堂宇を建立、普明山願成就院と号したといいます。

元弘三年(1333年)、新田義貞鎌倉攻めの際に伽藍を焼失し、西谷に遁れたものの願成就院はひきつづき鎌倉幕府で重んじられ、第5代鎌倉公方足利成氏公(1449-1455年)は、毎年正月に願成就院の住持を招いて饗待したと伝わります。

元禄年中(1688-1704年)、祐尊和尚のときに旧地に還って再興したため、祐尊和尚を中興とします。

元寇の役の供養のために植えられたという、262株(般若心経の文字数と同じ)の紫陽花が有名で、花の寺としても知られています。

こちらの御本尊・不動明王は古来から「縁結び不動明王」と崇められ、良縁成就の寺としても知られています。

成就院の寺宝として、真言僧・文覚(1139-1203年)が自ら彫ったとされる「文覚上人荒行像」が伝わります。

日本の近代彫刻の大家・荻原碌山(おぎわらろくざん/守衛)の代表作「文覚」は、この像に触発されて作られたといいます。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

(極楽寺村)成就院

普明山法立寺と号す、古義真言宗 手廣村青蓮寺末 北條泰時開基すと云ふ

縁起に拠に空海江島に錫を駐めし時此地に於て数日護摩供を修す、此時泰時高僧を請して承久元年(1219年)一宇を建立し願成就院と称し大師護摩の靈場なるを以て普明山と号すとなり、管領成氏が時は毎年正月住持を営中に饗待あり(中略)

永禄五年(1562年)十月大道寺駿河守政繁寺内制札の副状を出せり(中略)

当寺元弘の乱(1331-1333年)に寺地を蹂踐せられ、西谷に遁れて星霜を送りけるが元禄年中(1688-1704年)現住祐尊が時舊地に還住し再興せり、故に祐尊を中興とす(元禄十四年(1701年)十月十一日寂す)本尊不動を置く

稲荷社 境内の鎮守とす

■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)

普明山法立寺成就院と号する。

古義真言宗。もと青蓮寺末、いま京都大覚寺末。

縁起によれば、承久元年(1219年)十一月廿一日、北条泰時の創建で、空海が護摩供を修した跡に建立したという。

本尊、不動明王。

境内地596坪。本堂・山門・庫裏等あり。

『風土記稿』には元文六年二月二十一日岩沢重●の作った縁起により、元弘の乱に寺地を蹂踐され、西谷に移っていたのを元禄年中(1688-1704年)に祐尊が旧地に還って再興した。とあるが、現在寺にはこのことを証すべき史料がない。

ただし、極楽寺の奥に西方寺屋敷とよんでいるところがあり、ここが成就院の持地であるから、もとここに移っていたのかもしれない。(中略)

明鏡山円満院星井寺と号する虚空蔵堂を管理している。

-------------------------

長谷から星井寺(虚空蔵堂)を過ぎて極楽寺坂を登ると極楽寺切通。

成就院は、極楽寺切通の上方にあります。

【写真 上(左)】 極楽寺切通

【写真 下(右)】 東参道

【写真 上(左)】 東参道からの由比ヶ浜

【写真 下(右)】 山内からの由比ヶ浜

参道・山内からは由比ヶ浜の海岸が、思いがけないアングルで見下ろせます。

こういう景色は山が海に迫る鎌倉ならでは。

【写真 上(左)】 東参道の山門

【写真 下(右)】 院号標

【写真 上(左)】 西参道

【写真 下(右)】 西参道の山門

長谷方向からの参道の山門には「東結界」の扁額と傍らには院号標。

極楽寺方向からの参道登り口には山号標、その先の山門には「西結界」の扁額が掲げられています。

東参道の石段は108段あるそうで、なかなか登りごたえがあります。

【写真 上(左)】 山号標

【写真 下(右)】 山門

東西の参道が合わさって正面階段うえに切妻屋根銅板葺の山門。四脚門とも思いますが、山内側から撮影し忘れたので薬医門かもしれません。

桁行一間、梁間二間の禅宗様で、江戸時代後期のものとのこと。

二軒の繁垂木、四連の中備と脇塀を備えた立派な山門で、見上げに山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 山内

【写真 上(左)】 秋の山内

【写真 下(右)】 なで蛙

高台にある山内はさほど広くないものの見どころ多数。

いつも観光客で賑わい、明るい雰囲気のお寺さまです。

向かって左手には庫裏と授与所。

【写真 上(左)】 手水鉢

【写真 下(右)】 修行大師像

【写真 上(左)】 御分身不動明王

【写真 下(右)】 御朱印案内

右手には手前から立派な龍をおいた手水鉢と修行大師像。

その先の矜羯羅・制多伽の二童子を従えた「御分身不動明王」は、パワースポット「縁結び不動明王」として有名なようです。

そのおくに子授け・安産・子育ての功徳のある子安地蔵菩薩と子生み石がある筈ですが、なぜか写真が残っていません。

【写真 上(左)】 聖徳太子堂

【写真 下(右)】 チベット招来仏(レプリカ)

さらにそのおくに聖徳太子1300年御忌を記念して造立された多角堂がおかれ、覆堂には「和貴」の扁額が掲げられています。

河口慧海釈迦菩行像は、河口慧海師(1866-1945年)がチベットから持ち帰られた像のレプリカです。

さらに文覚上人荒行像のブロンズ像がある筈ですが、なぜかこちらも写真がありません。

こちらは3回お参りしているのですが、すみません、なぜか撮影忘れが目立ちます。

文覚上人荒行像は「日本のロダン」と称された明治時代の彫刻家、荻原碌山の作品に大きな影響を与えたとされるものです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

本堂は入母屋造銅板葺でボリューム感のある堂宇。

向拝柱はなく、堂前はすっきりとしています。

向拝見上げに院号扁額。

【写真 上(左)】 斜めからの向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

本堂内には、御本尊の不動明王、大日如来、地蔵菩薩が御座します。

不動明王は、新四国東国八十八ヶ所霊場第83番の札所本尊です。

鎌倉三十三観音霊場第21番の札所本尊・聖観世音菩薩と相州二十一ヶ所霊場第13番の札所本尊・弘法大師座像も本堂内に奉安で、こちらが拝所となります。

〔 成就院の御朱印 〕

こちらは鎌倉三十三観音霊場第21番、相州二十一ヶ所霊場第13番、新四国東国八十八ヶ所霊場第83番の札所です。

新四国東国八十八ヶ所霊場は、川崎から横浜、そして逗子、鎌倉、藤沢と巡拝する神奈川県の弘法大師霊場(八十八ヶ所)で、鎌倉市内では、補陀洛寺(材木座)、浄光明寺(扇ヶ谷)、成就院(極楽寺)、満福寺、浄泉寺、宝善院(以上腰越)、青蓮寺(手広)の7寺院が札所で、結願は手広の青蓮寺です。

(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))

新四国東国八十八ヶ所霊場については、こちらの記事をご覧ください。

なお、新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印については申告して拝受した記憶がありますが、札所印は捺されていません。あるいは札所印つき御朱印を拝受できるかもしれません。

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印(専用納経帳)

【写真 下(右)】 同(御朱印帳)

※相州二十一ヶ所霊場の御朱印は、専用納経帳では「弘法大師」、御朱印帳では「遍照金剛」の揮毫をいただいています。

59.月影地蔵堂(つきかげじぞうどう)

鎌倉市極楽寺3-1

真言律宗西大寺派?

御本尊:地蔵菩薩(月影地蔵尊)

司元別当:

札所:鎌倉二十四地蔵霊場第21番

月影地蔵堂は、鎌倉二十四地蔵霊場第21番の札所です。

下記史料・資料、現地掲示などから縁起沿革を追ってみます。

月影地蔵尊には、以下のような哀しい逸話が伝わっています。

昔、このあたりに鎌倉幕府第8代執権時宗公の連署・北条業時邸に仕える母娘が住んでいました。

母親は悪女でしたが、娘の「露」は気立てのよい孝行娘でした。

ある時、母親が業時愛用の白磁の皿を割ってしまい、これを咎められるとその罪を娘の露になすりつけ、露も自分が割ったと申し述べました。

業時は露の罪ではないと見抜いたものの、行きがかり上やむなく母娘に暇を出しましたが、その折に露には「梅小紋の小袖」を与えました。

その後、母親は露の「梅小紋の小袖」を奪って姿を消しました。

業時は露を屋敷で保護しましたが、露は追放された母の身をいとうあまり病に倒れついにこの世を去りました。

人々は露を哀れにおもい、露の生まれた「月影ヶ谷」に墓を立てました。

いつしかその墓には「梅の木苔」がびっしりと生え、人々は「梅小紋の小袖」に袖を通すこともなく亡くなった不憫な露のために、月影地蔵尊が「梅の木苔」を着せたのだと噂したといいいます。

露の墓所はいまは不明ですが、月影地蔵堂境内にある石像は露を祀ったともいわれます。

月影地蔵尊は極楽寺建立(正元元年(1259年))以前から「月影ヶ谷」に御座し、江戸時代に稲村ケ崎小学校の奥の西ヶ谷(現在地)に遷されたといいます。

「月影ヶ谷」は鎌倉時代中期に成立し、中世三大紀行文のひとつに数えられる『十六夜日記』(いざよいにっき)ゆかりの地です。

『十六夜日記』は藤原為家の側室・阿仏尼によって書かれた名作です。

藤原為家(1198-1275年)は、歌道の本流ともいわれる御子左家(みこひだりけ)・藤原定家の嫡男として生まれ、鞠道や歌道の大家として名を馳せ、政治的手腕も備えていたため、後嵯峨院のもとで正二位・権大納言までのぼりました。

阿仏尼(あぶつに、1222?-1283年)は、平維茂の子孫である奥山度繁の娘ないし養女で、後堀河帝の准母・安嘉門院(邦子内親王)に仕え、失恋の失意から一旦尼となりましたが、30歳の頃藤原為家の側室となり、冷泉為相を産みました。

為家の没後、播磨国細川荘(現・兵庫県三木市)の相続をめぐって正妻の子二条為氏と争い、弘安二年(1279年)幕府に訴えるため鎌倉へ下りました。

鎌倉下向時のことどもを紀行として著したのが『十六夜日記』です。

阿仏尼は当時の女流文人にはめずらしく紀行文をものしたこと、領地返還の訴訟をおこしたことなどから、かなり現実的な行動をする女性とみられています。

『十六夜日記』は当初無題で『阿仏日記』などと呼ばれていましたが、書き出しが10月16日であることから後世に『十六夜日記』と題されたといいます。

阿仏尼の訴訟は最終的に勝訴したといい、子の為相は冷泉家をおこして正二位・権中納言までのぼり、晩年は母親ゆかりの鎌倉にあって鎌倉歌壇を指導したといいます。

「鎌倉と(旧)鎌倉郡の歴史をたずねて」様によると、江ノ電「極楽寺」駅と「七里ヶ浜」駅の中間にある江ノ島車庫の南側の線路沿いに「阿陀邸旧蹟」があり、そこから西北に伸びる谷筋が「月影ヶ谷」(つきかげがやつ)です。

弘安二年(1279年)(建治三年(1277年)とも)、訴訟のため京を発ち鎌倉へ下った阿仏尼は、翌年秋まで(数年間とも)「月影ヶ谷」に滞在したと伝わります。

「月影ヶ谷」という風流な地名は、『十六夜日記』に「すむところは月影の谷」と記されているゆえんともいいます。

東にてすむ所は月影の谷とぞいふなる、浦近き山もとにて風いと荒し

山寺の傍らなればのどかに凄くて 波の音松風絶えず

阿仏尼の没地は鎌倉ではないといいますが、英勝寺墓地の崖下には阿仏尼の墓と伝わる供養塔があります。

「鎌倉市中央図書館資料」(PDF)によると、近所の人は月影地蔵尊に「こどもがじょうぶに育ちますように。」とお祈りするそうですが、これは若くしてなくなった娘(露)を供養された月影地蔵尊の逸話によるものと思われます。

観光客もまばらな山際の目立たない地蔵堂ですが、鎌倉二十四地蔵霊場第21番の札所なので参拝者はそれなりにいると思われます。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

月影谷附阿佛屋敷

月影谷は、極楽寺の境内、西の方なり。昔は暦を作る者居住せしとなり。此所に阿佛屋敷あり。【十六夜日記】に、東にて住む所は月影谷とぞ云なる。浦近き山本にて、風いとあらし、山寺の傍なれば、のどかにすごくて、浪の音松風たへずとあり。

英勝寺の境内に阿佛屋敷と云有。彼こは葬たる所故に、阿佛卵塔屋敷と云有。

住し所は此谷なり。

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

月影の谷

此谷は極楽寺より西寄、阿佛尼の故居なり。

【十六夜日記】に、あつまにてすむ所は月影のやつとそいふなる。浦近き山もとにて風いとあらし、山寺のかたはらなれはのとかにすこくて、浪の音松の風たへずと云々。

此日記は下向の時の紀行なり。此阿佛尼と申は定家卿の室にて、公達五人ましましける。

播磨の國細川の庄を為家卿よりゆすりおかれるを、為氏卿は他腹たるによりて横領し給ひしを、そしゆうのために鎌倉え下られける。

為相卿もちんぢやうのため、両人ともにかまくらにて死去せられし。

そしやうは為氏卿のかたへはつけらすとかや。

此阿佛は安嘉門院四條と申人なり。為相卿の母堂なり。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

阿佛尼第蹟

月影谷にあり今阿佛屋鋪と唱へ陸田の寺に残れり

阿佛は為家の室にて為相の母なり

【十六夜日記】にも当所に在しと記せり

曰、東にて住む所は月影谷とぞ云なる浦近き山にて、風いとあらし、山寺の傍なればのどかに凄くて浪の音松風絶えず云々

母子ともに鎌倉に在て死せしと云ふ、今も扇ヶ谷村に為相の墓あり

又同村英勝寺域内に阿佛卵塔屋鋪と云あり是尼が葬地なり

■ 山内掲示(文学案内板)

鎌倉時代中期の女流歌人、阿仏尼は夫である藤原為家の没後、先妻の子為氏と実子為相とのあいだにおこった遺産相続の訴訟のため、京都から鎌倉へ下った。

その間のことを記したのが「十六夜日記」で、前半は東海道の紀行文、後半は鎌倉での日記となっている。鎌倉では月影ヶ谷に滞在した。

為家の没後、播磨国細川荘(現・兵庫県三木市)の相続をめぐって正妻の子二条為氏と争い、弘安二年(1279年)幕府に訴えるため鎌倉へ下りました。

「十六夜日記」には次のように記されている。

東にて住む所は、月影の谷とぞいふなる。浦近き山もとにて、風いと荒し、山寺の傍なれば、のどかにすごくて、浪の音松風絶えず。

-------------------------

江ノ電「極楽寺」駅から徒歩約5分。

導地蔵を通り過ぎ、北の山側に道なりにいくと稲村ヶ崎小学校があり、その先の小路を左に入り右に折れてすぐです。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 尊格碑

道が二股になるところ、数段高く置かれた参道の向こうに地蔵堂がみえます。

参道右手には「月影地蔵」の石標とそのおくに数基の墓石。

右手には数体の石仏が並び、そのうちのいずれかが露を祀った像とされています。

【写真 上(左)】 境内

【写真 下(右)】 地蔵堂

地蔵堂はおそらく寄棟造銅板葺で、前面に小屋根を置き軒下が向拝となっています。

向拝柱はなく、柱と見上げに「月影地蔵」の板と扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 尊格標

御内陣に御座す月影地蔵尊は木造の立像で、赤い衣を着て頭巾をかぶられています。

ふっしらとした面立ちでやさしい印象のお地蔵さまです。

「子供が丈夫に育ちますように」と祈願される地蔵尊で、堂内には千羽鶴が奉納されています。

御朱印は極楽寺でいただけますが、当然先にお参りしてからの拝受となります。

〔 月影地蔵堂の御朱印 〕

→ ■ 鎌倉市の御朱印-22 (C.極楽寺口-5)へつづく。

【 BGM 】 (サザンオールスターズ特集-1)

■ シャ・ラ・ラ (1982年)

■ 海 (『人気者で行こう』1984年)

■ 夕陽に別れを告げて〜メリーゴーランド (『KAMAKURA』(1985年))

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )