関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-3

■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-2からのつづきです。

※札所および記事リストは→ こちら。

『荒川辺八十八ヵ所と隅田川二十一ヵ所霊場案内』(新田昭江氏著/1991年)を『ガイド』と略記し、適宜引用させていただきます。

■ 第6番 鶴田山 真念寺 遍照院

(へんじょういん)

墨田区吾妻橋1-3-7

真言宗智山派

御本尊:弘法大師

札所本尊:

司元別当:

他札所:

第6番は墨田区吾妻橋の遍照院です。

下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

文政四年(1821年)の頃、当山初代住職坂下(松下)諦念(俗称内畑蔵)は、三河国西尾から一念発起して高野山に登り難行苦行の末に信心堅固の僧侶となりました。

その後、布教と困窮の民を救うため諸国行脚の途中、一夜の夢に弘法大師が現れ、この家に重病の者あり、裏山の滝で水行し快癒を祈るべし、と告げられたためそのとおりに水行を為すと、その重病人は救われたといいます。

文久二年(1862年)当地(本所竹町)に来られ大師堂を建立し、かつて弘法大師より夢想に授ったというお灸を施すと病人はたちまち快癒するので、「吾妻橋の弘法様のお灸」と呼ばれて名声は高まりました。

明治三年(1870年)の火災後、同六年に堂宇を再建、同十六年九月に総本山京都教王護國寺(東寺)末に加えられ山号寺称を許されたといいます。

明治二十年の諦念の寂後は松下啓念が住職となりました。

灸点に来る患者は胃病、喘息、神経痛、痰、肩の凝など多彩で、毎年4~5月の頃は最も繁昌して、一日平均千人を下らず平日も七百人は来院したといいます。

寺院というより鍼灸院としての名声が高いような感じもありますが、お大師さまとのゆかり、そして御本尊に弘法大師を奉じていることから隅田川二十一ヶ所霊場の札所となったものと思われます。

当山については資料類が少なく、この程度しか辿れませんでした。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『本所区史〕(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

遍照院

遍照院は中之郷竹町十二番地に在り真言宗にして鶴田山と号し眞念寺と称す。

当寺に於て「弘法様の御灸」と称し僧侶が灸點をなし甚だ繁昌して居る。

今其の由来を聞くに、先代の住職坂下諦念(俗稱内畑蔵)は青年時代品行修まらなかったが、中年に至り一念発起して高野山に登り難行苦行の結果信心堅固の僧侶と為り、文久二年(1862年)現地に来て大師堂を建立し嘗て弘法大師より夢想に授ったと云ふ灸を施したのが始めで、漸次其の名高くなり明治三年の火災後同六年に堂宇を再建し同十六年九月に總本山京都教王護國寺末に加へられて山号寺称を許されたが、此の諦念は同二十年に寂し松下啓念が代って住職となった。

灸點に来る患者は胃病、喘息、神経痛、痰、肩の凝など大部分にて毎年四五月の頃は最も繁昌し一日平均一千人を下らず平日も七百人は来るといふ。

-------------------------

最寄りは都営浅草線「本所吾妻橋」駅で徒歩約4分。「浅草」駅から吾妻橋経由でも徒歩圏内です。

マンション、オフィスビル、商店などが混在する下町らしい街並みのなか、都道453号浅草通り(吾妻橋一丁目交差点)に面してあります。

【写真 上(左)】 スカイツリーも間近です

【写真 下(右)】 外観

マンションと一体となった?寺院らしからぬ白亜の建物。

白い門扉越しに見える「遍照院」のサインと「弘法大師 遍照院」の院号標で、寺院であることがわかります。

【写真 上(左)】 入口

【写真 下(右)】 受付

たしか受付からインターフォンで来意を告げ、左横の階段を上った本堂でお唱えをしたかと思いますが、本堂(向拝)の写真はのこっておらず、記憶も定かでありません。

【写真 上(左)】 院号標

【写真 下(右)】 伏見稲荷大明神

山内に御鎮座の伏見稲荷大明神は当山鎮守かもしれません。

霊場巡拝としてはいささか面くらうロケーションですが、御朱印は快く授与いただけた記憶があります。

東京下町エリアでは希少な弘法大師の御朱印です。

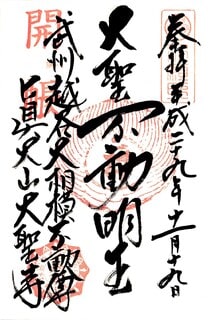

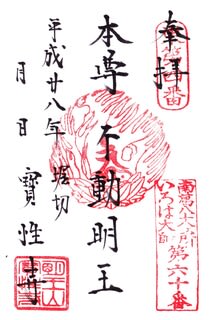

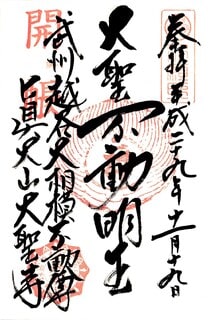

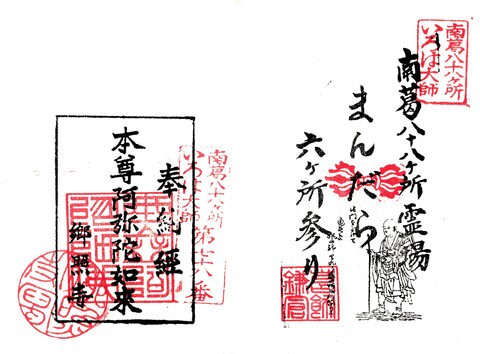

〔 遍照院の御朱印 〕

中央に「弘法大師」の揮毫と弘法大師のお種子「ユ」の揮毫、主印は「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第7番 牛宝山 明王院 最勝寺

(さいしょうじ)

天台宗東京教区公式Web

江戸川区平井1-25-32(墨田区東駒形から移転)

天台宗

御本尊:釈迦如来・不動明王(目黄不動尊)

札所本尊:

司元別当:牛御前社(現・牛嶋神社)(墨田区向島)

他札所:江戸五色不動(目黄不動尊)、関東三十六不動霊場第19番、新葛西三十三観音霊場第23番

※この記事は「■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 4.目黄不動尊(最勝寺)」をベースに再構成したものです。

第7番は江戸川区平井の最勝寺(目黄不動尊)です。

天台宗東京教区Web、江戸川区史(第三巻)、江戸川区の文化財1集、同5集、『関東三十六不動霊場ガイドブック』、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

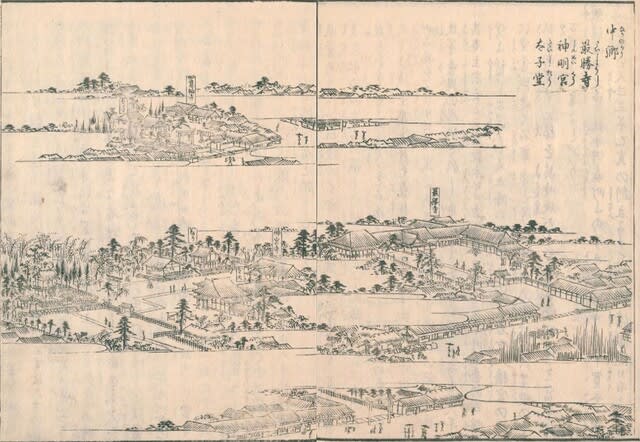

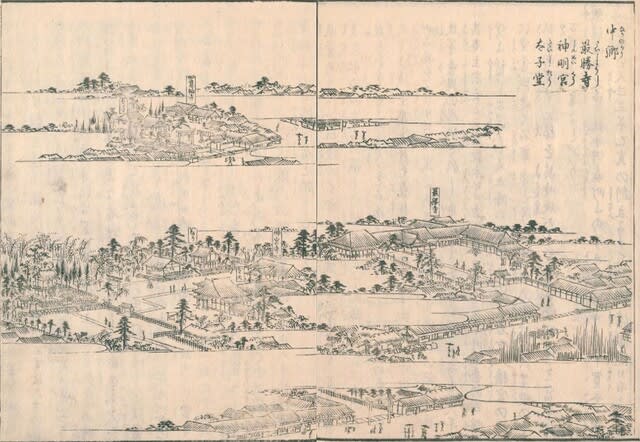

「中郷 最勝寺 神明宮 太子堂 / 江戸名所図会7巻[18]」

(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)

〔最勝寺の縁起と変遷〕

最勝寺の縁起変遷は牛島の牛御前社や本所表町の東栄寺ともかかわる複雑なもので、長くなりますが適宜、寄り道をしてみます。

貞観二年(860年)、慈覚大師円仁が東国巡錫のみぎり隅田河畔の向島で釈迦如来と大日如来を手ずから刻まれ、これを本尊として一寺を建立したのが草創とされます。

慈覚大師は草創時に、郷土の守護として須佐之男命を勧請して牛御前社(現・牛嶋神社)に祀り、御本尊の大日如来を牛御前社の本地仏とされたといいます。

慈覚大師の高弟・良本阿闍梨は、元慶元年(877年)に寺構を整えて開山となり、「牛宝山」と号しました。

江戸時代になってから本所表町(現・墨田区東駒形)に移転。

維新にいたるまで牛御前社(現・牛嶋神社)の別当をつとめたとされます。

本所表町(東駒形)の本寺には浅草寺参詣の人々が多く立ち寄ったほか、将軍家の鷹狩りの際にはしばしば立ち寄られて「仮の御殿」が置かれ「御殿山」と称されたといいます。

明治初年の神仏分離地に廃寺となった末寺の明王山 東栄寺から御本尊の目黄不動尊と二童子が遷られました。

大正2年(1913年)、隅田川の駒形橋架橋にともなう区画整理により現在地に移転、以降も江戸五色不動の「目黄不動尊」として信仰を集めます。

〔目黄不動尊の縁起と変遷〕

天台宗東京教区Webには以下のとおりあります。

「この不動明王像(目黄不動尊像)は、天平年間(729-766年)に良弁僧都(東大寺初代別当)が東国巡錫の折りに隅田川のほとりで不動明王を感得され、自らその御姿をきざまれたものであり、同時に一宇の堂舎を建立された。」

この由緒ある不動尊像は、最勝寺の末寺で本所表町にあった東栄寺の御本尊として奉られ、ことに将軍家光公の崇拝篤かったとされます。

家光公の治世、江戸府内に五色不動の霊場が設けられましたが、この時に「目黄不動」と称され、江戸の町を守護する不動尊として広く信仰されました。

明治の神仏分離により東栄寺は廃寺となり、本尊の不動明王像は本寺である駒形の最勝寺に遷座され、これより当寺は「明王院」と号します。

大正2年(1913年)、最勝寺の移転とともに「目黄不動尊」は駒形から現在地に移転し今日に至ります。

『関東三十六不動霊場ガイドブック』には「徳川氏の入府により、この良弁僧正御作の不動尊は、将軍家の信仰するところとなった。殊に三代将軍家光公の崇拝は篤く、仏教の大意に基づいて府内に五色不動(江戸五色不動)の霊場をもうけ、方位によって配置し、江戸城と江戸に入る街道の守護を祈願した。この時に本像が『目黄不動』と名付けられ、家光によって江戸の鬼門除けを祈願された。また『目黄』とは五色不動の中の中心的な意を持つ由緒あるものである。」とあります。

******************

〔日本最古の不動明王について〕

ここで気になったのは、「目黄不動」が天平年間(729-766年)、良弁僧都による謹刻という点です。

こちら(京都じっくり観光)のサイトによると、木造五大明王像(教王護国寺(東寺)講堂安置)は承和六年(839年)完成で日本最古の不動明王像とされています。

しかし『不動明王』(渡辺照宏著/朝日選書)には「高野山南院の不動尊の木彫立像(浪切不動尊)は、寺伝によると、弘法大師が長安にあるとき、恵果阿闍梨から木材を与えられて自分で彫刻して、阿闍梨に開眼加持をしてもらった。」とあります。

弘法大師の長安入りは804年の12月、806年3月に長安を立たれているので、この浪切不動尊の造立は、遅くとも806年ということになり、東寺講堂の不動尊(839年)よりも早いことになります。( → 高野山南院の資料)

Wikipediaによると、不動明王が説かれている大毘盧遮那成仏神変加持経(大日経)の成立は7世紀、漢訳は724年とされています。

『不動明王』(渡辺照宏著/朝日選書)によると、『不空羂索神変真言経』第九巻に「北面、西より第一は不動使者なり。左手に羂索を執り、右手に剣を持ち結跏趺坐す。」と記されているそうです。

『不空羂索神変真言経』は菩提流志の漢訳経が伝わっており、菩提流支(ぼだいるし)は、北インド出身の訳経僧で没年は527年とされます。

良弁僧都の生年は689-774年なので、上記より晩年にはすでに不動明王に関連する不空羂索神変真言経や大日経の漢訳は成されていることになります。

良弁僧都は天平勝宝4年(751年)、華厳宗大本山東大寺の初代別当となられていますが、その時点での華厳宗と不動明王を結びつける史料がみつかりません。

弘法大師空海は、弘仁元年(810年)に東大寺の別当に就任され、山内に真言院を建立されたと伝わります。

また、毘盧遮那仏(大仏)の前で毎朝あげられるお経は「理趣経」で、弘法大師空海の影響を伝えるものとして広く知られています。

ただし、良弁僧都の没年は774年、弘法大師空海の生年も774年なので、良弁僧都が弘法大師将来の純密系の不動明王を感得されたということは考えにくいです。

ただし、日本にはそれ以前に雑密が入ってきており、その流れのなかで不動明王が将来されていた可能性はあるのかもしれません。(参考 → 『純密と雑密』(三崎良周氏))

『関東三十六不動霊場ガイドブック』によると、天平年間(729-766年)、良弁僧都が東国を巡錫した折、隅田川のほとりの大樹のもとで休んでいると、夢に不動明王があらわれ「わが姿を三体刻み、一体をここに安置せよ」との霊告を得たためみずから御影を刻まれ御本尊とされました。

また、相模国の大山不動はこの内の一体であり、当寺の不動尊像と同木同作とあります。

もう一体は大山不動とゆかりが深く、良弁作の不動尊を御本尊とする埼玉・越谷の真大山 大聖寺の大相模不動尊なのかもしれません。

■ 大山不動尊(雨降山 大山寺)/神奈川県伊勢原市 真言宗大覚寺派

「晩年に大山に登られ、石像の不動明王を感得、謹刻。大山寺第三世は弘法大師が入られる。」(『関東三十六不動霊場ガイドブック』)

■ 大相模不動尊(真大山 大聖寺)/埼玉県越谷市 真言宗豊山派

「(西方村)不動堂 縁起ノ畧ニ往古良辨僧正相州大山開闢ノ時面ノアタリ 不動ノ霊容ヲ拝シ 其尊像ヲ刻マントテ 先其木ノ根本ヲモテ一刀三禮シ一像を彫刻シ 是ヲ大山根本不動ト名付ク」(『新編武蔵風土記稿 巻之205 埼玉群郡之7』(国会図書館DC))

【写真 上(左)】 大山不動尊(雨降山 大山寺)の御朱印

【写真 下(右)】 大相模不動尊(真大山 大聖寺)の御朱印(酉年御開帳)

上記のほか、関東三十六不動霊場の札所に限っても、良弁僧都御作と伝わる不動明王は第15番の中野不動尊(明王山 聖無動院 寶仙寺)、第22番浅草寿不動尊(阿遮山 円満寺 不動院)、第23番橋場不動尊(砂尾山 橋場寺)にみられます。

第17番等々力不動尊(瀧轟山 明王院 満願寺別院)は役小角(634-701年伝)御作、第10番の田無山 総持寺の不動尊は行基菩薩(668-749年)御作と伝わるので、最古の不動尊を辿るのは容易いことではないと思います。

******************

廃寺となった本所表町の東栄寺について、『寺社書上(御府内備考). [92] 本所寺社書上 五』(国会図書館DC)に以下の記載があります。

「本尊不動尊 丈四尺岩座四尺 作人不知 火焔八尺●寸」「二童子 作不知 丈●尺九寸」「御腹●●不動尊 丈二寸五● 座火焔●六寸 良辨僧正之作 但シ厨子入」

御本尊の不動尊は”作人不知”ですが、別尊の不動尊は”良辨僧正之作”となっています。

今となっては詳細は不明ですが、”良辨僧正之作”の「別尊の不動尊」が目黄不動尊なのかもしれません。

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本所絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

『江戸切絵図』で本所表町辺を当たると平井への移転前の最勝寺はみつかりますが、東栄寺は見当たりません。

最勝寺の東側に「(表丁)不動堂」が見えるので、あるいはこちらが東栄寺なのかもしれません。

明治23年(1890年)刊の東京名所図会(国会図書館DC)には以下の記載があります。

「同所表町に在り天台宗にして東叡山に属す 本尊不動明王は良弁僧都の作なり 当寺往古は牛御前の別当寺にして貞観年間慈覚大師の草創良本阿闍梨開山たり 寛永年間将軍家屡々此邊に遊猟せられしを以て当寺に仮殿●を営構せしと云へり 今尚ほ御殿跡と称する所ありとぞ」

明治23年時点において、良弁僧都作の不動明王(目黄不動尊)が御本尊として御座されていたことがわかります。

ただし、天保五-七年(1834-1836年)版の『江戸名所図会 7巻18』(国会図書館DC)に以下の記載があります。

「牛寶山 最勝寺 明王院と号す 同●表町にあり天台宗にして東叡山に属す 本尊不動明王の像ハ良辨僧都の作なり 当寺ハ牛御前の別当寺にして貞観二年庚辰慈覚大師草創良本阿闍梨開山なり 寛永年間 大樹 此辺御遊猟の頃屢(しばしば)当寺へ入御あらせられしより其頃ハ假の御殿抔(など)営構なり●れたりとせり 今も御殿あとと称する地に山王権現を勧清す」

天保五-七年の時点ですでに「明王院」を号し、「良辨僧都作の不動明王」を御本尊としていたという記述は、他の資料と符合せずナゾが残ります。(ただし「明王院」は本所移転時に号したという説もあり。)

******************

最勝寺がかつて牛島の牛御前社(現在の牛嶋神社)の別当であったことは、複数の史料から裏付けられます。

天保五-七年(1834-1836年)版の『江戸名所図会 7巻18』(国会図書館DC)に以下の記載があります。

「牛島神明宮 同●に並ぶ相伝ふ貞観年間の鎮座なりと別当を神宮寺と称して最勝寺より兼帯す 江戸名所記云 安徳帝の壽永年間本所の郷民夢をえて 伊勢大神宮虚空よりけり大光明の内に微妙の御声にて●●土安穏天人常充満と云 法義経壽量品の文を唱へ●いられ伊勢の大神宮なりとの●●ふところ夢覚なり●中の人民●に僧(中略)伊勢の御神を勧清し」

【写真 上(左)】 牛嶋神社

【写真 下(右)】 牛嶋神社の御朱印

新編武蔵風土記稿 巻之21 葛飾郡之2(国会図書館DC)には以下の記述があります。

「牛御前社 本所及牛嶋ノ鎮守ナリ 北本所表町最勝寺持 祭神素盞嗚尊ハ束帯坐像ノ画幅ナリ 王子権現ヲ相殿トス 本地大日ハ慈覚大師ノ作縁起アリ信シカタキ●多シ 其畧ニ、貞観二年慈覚大師当國弘通ノ時行暮テ傍ノ草庵ニ入シニ位冠セシ老翁アリ 云國土惱乱アラハワレ首ニ牛頭ヲ戴キ悪魔降伏ノ形相ヲ現シ國家を守護セントス 故ニ我形を写シテ汝ニ与ヘン我タメニ一宇ヲ造立セヨトテ去レリ コレ当社ノ神体ニテ老翁ハ神素盞嗚尊ノ権化ナリ 牛頭ヲ戴テ守護シ賜ハントノ誓ニマカセテ牛御前ト号シ 弟子良本ヲ留メテコノ像ヲ守ラシメ 本地大日ノ像ヲ作リ釋迦ノ石佛ヲ彫刻シテコレヲ留メ 大師ハ登山セリ 良本コレヨリ明王院ト号シ 牛御前ヲ渇仰シ 法華千部ヲ読誦シテ大師ノ残セル石佛ノ釋迦ヲ供養佛トス 其後人皇五十七代陽成院ノ御宇 清和天皇第七ノ皇子故有テ当國ニ遷され、元慶元年九月十五日当所ニ於テ薨セラレシヲ、良本崇ヒ社傍ニ葬シ参ラセ其霊ヲ相殿ニ祀レリ 今ノ王子権現是ナリ 治承四年源頼朝諸軍ヲ引率シ下総國ニ至ル時ニ 隅田川洪水陸地ニ漲リ渡ルヘキ便ナカリシニ 千葉介常胤当社ニ祈誓シ船筏ヲ設ケ大軍恙ナク渡リシカバ 頼朝感シテ明ル養和元年再ヒ社領ヲ寄附セシヨリ、代々國主領主ヨリモ神領ヲ附セラル 天文七年六月廿八日後奈良院牛御前ト勅号ヲ賜ヒ次第ニ氏子繁栄セリ 北條家ヨリモ神領免除ノ文書及神寶ヲ寄ス其目後ニ出ス 又建長年中浅草川ヨリ牛鬼ノ如キ異形ノモノ飛出シ 嶼中ヲ走セメクリ当社ニ飛入忽然トシテ行方ヲ知ラス 時ニ社壇ニ一ツノ玉ヲ落セリ 今社寶牛玉是ナリナト記シタレド 奮キコトナレハ慥(タシカ)ナラサルコト多シ」

内容がやや錯綜していますが、牛御前社と最勝寺は、慈覚大師ゆかりの寺社として草創時からふかいつながりをもっていたことが伺われます。

-------------------------

最寄りはJR総武線「平井」駅。南口から徒歩約16分(1.3㎞)です。

地図上では近くみえますが、意外に距離があります。

住所は江戸川区平井1丁目、荒川の流れにもほど近いところです。

すぐそばにある嘉桂山 成就寺も本所からの移転で、こちらも天台宗で慈覚大師ゆかりの寺院です。新葛西三十三観音霊場初番、大東京百観音霊場第96番の札所で、御本尊、阿弥陀如来の御朱印を拝受できました。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標-1

三間一戸の八脚門から屋根をとり、門柱を加えたような変わった山門(仁王門)で、両脇間には仁王尊が御座します。

本所にあった頃は三重建築の仁王門があり、朱塗りの色が美しく「赤門寺」と称されたそうです。

山門左手の寺号標には「南無妙法蓮華経 南無釋迦牟尼仏 南無阿弥陀仏」が併記されていますが、この様式の石碑はあまりみたことがありません。

【写真 上(左)】 寺号標-2

【写真 下(右)】 山内

広がりのある山内。正面に本堂、その右手に客殿と庫裡、その手前右手に不動堂、さらにその手前右に地蔵観音堂と最勝稲荷社。わかりやすく整った伽藍配置です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

本堂は入母屋像本瓦葺流れ向拝の堂々たるつくり。さすがに名刹です。

水引虹梁に木鼻、斗栱、蟇股、海老虹梁を備え、正面桟唐戸の上に「牛寶山」の扁額を掲げています。

本堂にはおそらく御本尊の慈覚大師作の釈迦如来が御座します。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 客殿

本堂右手の客殿も破風屋根を構える風格あるつくり。

【写真 上(左)】 客殿と不動堂

【写真 下(右)】 不動堂

【写真 上(左)】 斜めからの不動堂

【写真 下(右)】 側面からの不動堂

不動堂は楼閣様式ですが、不勉強につき正確なつくりはわかりません。

向拝には水引虹梁に木鼻、斗栱、蟇股、海老虹梁を備え、正面桟唐戸の上に「不動尊」の扁額を掲げています。

全体に本堂よりも複雑な意匠です。

【写真 上(左)】 不動堂向拝

【写真 下(右)】 不動堂向拝上部

【写真 上(左)】 不動堂扁額

【写真 下(右)】 不動堂賽銭箱の意匠

不動堂には良弁僧都作とされる不動明王(目黄不動尊)が御座され、こちらも御本尊の位置づけにあるようです。

この目黄不動尊像は、都内では高幡不動尊に次ぐほどの大きな像(像高127㎝)で、「木造不動明王坐像」として江戸川区の登録有形文化財(彫刻)に指定されています。

迦楼羅炎の勢いすさまじく、右手に剣、左手に羂索を掲げられ盤石のうえに御座され、二童子を従えています。

【写真 上(左)】 目黄不動明王の石標

【写真 下(右)】 関東三十六不動霊場札所標と本堂

慈覚大師作とされ、牛御前社の本地仏であった大日如来像は、不動堂に安置されているようです。

【写真 上(左)】 地蔵観音堂

【写真 下(右)】 最勝稲荷社

最勝稲荷社は牛御前社より御遷座と伝わり、家屋守護に霊験あらたかとのことです。

墓地には鳥亭焉馬(戯作者)、富田木歩(俳人)、柔道家徳三宝夫妻の墓があります。

御朱印は庫裡にて拝受できます。

関東三十六不動霊場の札所でもあり、手慣れたご対応です。

なお、隅田川二十一ヵ所霊場第7番、新葛西三十三観音霊場第23番の御朱印は授与されていない模様です。

〔江戸五色不動尊の御朱印〕

・御朱印尊格:目黄不動尊 江戸五色不動の印判 直書(筆書)

〔関東三十六不動霊場第19番の御朱印〕

【写真 上(左)】 専用納経帳(直書)

【写真 下(右)】 御朱印帳(直書)

・御朱印尊格:目黄不動尊 関東三十六不動霊場第19番印判 法挟護童子の印判

■ 第8番 明王山 不動院 寳性寺

(ほうしょうじ)

公式Web

葛飾区堀切4-54-2

真言宗智山派

御本尊:不動明王

札所本尊:

司元別当:小谷野神社(葛飾区堀切)

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第62番、荒綾八十八ヶ所霊場第12番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第60番、(京成)東三十三観音霊場第4番

第8番は葛飾区堀切の寳性寺です。

公式Web、下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

寶性寺は元亀元年(1570年)僧亮歓の創立、天正十四年(1586年)8月、亮歓の法弟歓空(-1607年)が再興して開山と伝わります。

一説には、慶長十八年(1612年)道盤の開基ともいいます。

もともとは約600m離れた地にありましたが、大正4年の荒川放水路開削により現在地に移転しました。

天明六年(1786年)および弘化三年(1864年)の洪水で多くの記録を失いましたが、大正14年に当山檀家で発見された寛政六年(1794年)記の『小谷野寶性寺不動尊縁起』があります。

『小谷野寶性寺不動尊縁起』から概略を記します。

---------------------------------

当山は天正十四年(1586年)、弘法大師御作の不動明王を歓空阿闍梨が御本尊に安置して開基と云う。

その後、慶長年中(1596-1615年)結縁のため開帳したところ何処へかとお隠れになった。

ときの住持は行方をさがすもみつからず、詮方なく一尊を彫り上げて山内に安した。

こちらは現在の後前立である。

宝暦年中(1751-1764年)、法印恵範の夢中に天童があらわれて告ぐには、当山の御本尊は足立郡淵江領栗原村水野弥三郎持、内御堂に御座す。しかし元来、当山が有縁で守るべき地なので帰りたき旨、不動明王の勅ありという。

じつに不思議の夢ゆえ、法印はすぐさま彼の地に出向き水野氏を尋ねると、水野氏の夢中にも童子があらわれて、その方の内御堂の不動尊は葛西領小谷野村寶性寺の本尊なり。はやく彼の地へ移し奉るべしとのお告げがあったという。

この話は諸人に広まり、多くの送り迎えの信者を集めて不動尊は寶性寺に戻られた。

こちらの不動尊は、十方信檀、願望成就せずと云うことなしといわれ、村人の篤い尊崇を集めたという。

安永年間(1772-1781年)諸国に疫病がはやり死者が多くでたときも、当村では死者はおろか一人の患者も出ず、これもひとえにお不動様の御守護のたまものと村人は一層信仰をふかめたという。

---------------------------------

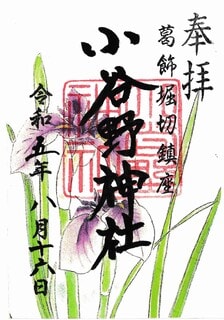

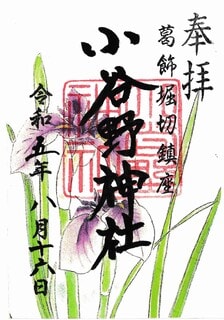

【写真 上(左)】 小谷野神社

【写真 下(右)】 小谷野神社の御朱印

小谷野村の守護佛ともいえる不動尊を安する寶性寺はまた、小谷野村鎮守の稲荷社(源・小谷野神社)の別当を務めました。

弘法大師ゆかりの不動尊を安し、山内に大師堂を擁する当山はおそらく保守本流の真言密寺と目されたとみられ、荒川辺、荒綾、南葛(いろは大師)の3つの弘法大師霊場の札所にもなっています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻三』(国立国会図書館)

(小谷野村)寶性寺

新義真言宗寺嶋村蓮花寺門徒 明王山不動院ト号ス 当寺ハ元亀元年(1570年)僧亮歓ノ草創ナリ 中興歓空 慶長十一年(1606年)寂ス

本尊不動 七寸許 弘法大師ノ作

弁天社

■ 『葛飾区寺院調査報告 上』P.24(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

宝性寺

真言宗智山派。もと寺島町(墨田区東向島三丁目)蓮華寺の末。

元亀元年(1570年)僧亮歓の創立、天正十四年(1586年)八月、亮歓の法弟歓空(-1607年)が再興して開山となったといい、あるいは慶長十八年(1612年)道盤の開基ともいう。天明六年(1786年)および弘化三年(1864年)の洪水で多くの記録を失ったが、現在、古過去帳(表紙欠)や大正十四年に付近の檀家で発見された寛政六年(1794年)六月に記した『宝性寺不動尊縁起』とがある。(中略)

『小谷野宝性寺不動尊縁起』(略)

大正四年、当寺は荒川放水路開削工事のため、約六00メートル移動して、境内を現在地に変更した。本堂には絵額その他が多数掲げられている。

本堂 間口五間 奥行五間 屋根寄棟造 桟瓦葺

庫裏

表門 薬医門 桟瓦葺

その他、大師堂、六面地蔵尊堂がある。

不動明王坐像(本尊) 中世の作か。宮殿入り。

阿彌陀如来坐像

弘法興教両大師像 二軆

■ 『葛飾区神社調査報告』P.40(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

小谷野神社

祭神 宇迦御魂命

境内社 三峰神社 水天宮

『葛西志』小谷野村の条に「稲荷社 除地壱畝 勧請の年暦詳ならず。宝性寺持」とあるが、『新編武蔵風土記稿』小谷野村の条には「稲荷社 村ノ鎮守ナリ。宝性寺持」といい、かつ村の総説に「小谷野村ハ正保(1644-1648年)ノ改ニ小谷野柳原村ト記シテ一村ナリ。元禄(1688-1704年)ノ改ヨリ今ノ如クニ村ニ記シタレハ、分村セシハ元禄十年(1697年)検地頃ヨリノ事ナルヘシ」とあり、柳原村の条にも、稲荷社を村の鎮守と記するによれば、小谷野村と柳原村が分村した際にそれぞれ稲荷社を建てて村の鎮守としたのであろう。

ただし「元禄十年(1697年)年武蔵国西葛西領小谷野村検地水帳」に稲荷社が載っているから、当社が元禄十年(1697年)にすでに存していたことは明白である。

旧本殿は明治十五年、拝殿は大正十五年の造営であったが、昭和47年9月、現在の社殿が新たに造営された。神楽殿は昭和14年の改築である。

社名は明治以来、稲荷神社と称していたが、昭和43年5月、住居表示の実施に伴い、小谷野の地名が焼失するので、小谷野神社と改称した。

当社には古くから<桃祭り>という特殊な神事が毎年7月20日に行われた。桃の実を開いて厄を免れる病気平癒災厄解除の神事で、明治・大正の頃には、かなり盛大であったという。

また境内社の三峰・水天宮の両社は、もと当社の南方三五0メートル、隅田川と綾瀬川の合流地点にあったが、荒川放水路の開削により、三峰社は現堀切橋際に、水天宮は隅田川水門際に移され、後さらに当社境内に遷座したものである。

-------------------------

最寄りは京成本線「堀切菖蒲園」駅で徒歩約3分。

民家が密集する下町らしい街並みにとけ込むようにあります。

西に数百メートル行くと綾瀬川。

ここは綾瀬川、荒川、隅田川の流れがもっとも近寄ったところで、治水的に重要な場所と思われます。

江戸期に別当を奉任した小谷野神社は少し南西の綾瀬川沿い、綾瀬川と荒川をつなぐ綾瀬水門のすぐそばですから、さらに治水上の要地かと。

『葛飾区神社調査報告』によると、小谷野神社の境内社の水天宮は、もと当社の南方350m、隅田川と綾瀬川の合流地点にありましたが、荒川放水路の開削により隅田川水門際に移され、後に当社境内に遷座されたとのこと。

水天宮は水難除けの神としても知られますから、こちらの水天宮も川除けの性格をもたれるのではないでしょうか。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 山門

山内は築地塀に囲まれ、西側に山門があります。

山門は切妻屋根桟瓦葺の薬医門ないし四脚門で、門前に寺号標。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 山内

山門をくぐった左手に大師堂と本堂で、比較的こじんまりとした山内です。

本堂向かって左手前にある切妻造妻入一間の堂宇は大師堂で、おそらく南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第60番のお大師さまが御座すと思われます。

【写真 上(左)】 向かって左斜めからの本堂

【写真 下(右)】 大師堂

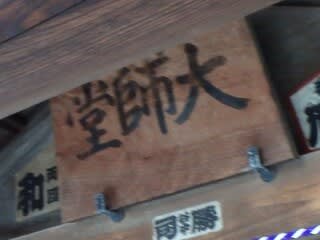

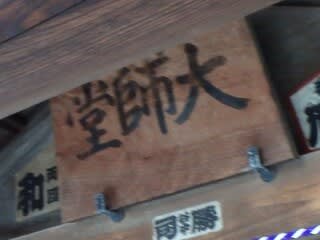

【写真 上(左)】 大師堂扁額

【写真 下(右)】 本堂

本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝で、向拝左右各二連の花頭窓が印象的です。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に蟇股を置いています。

向拝まわりの柱梁は直線的で、きっちり端正な印象です。

硝子格子戸の向拝上に山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

御朱印は庫裏にて拝受しました。

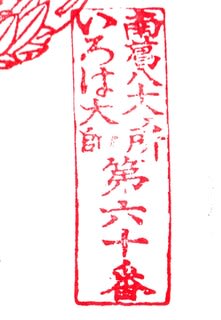

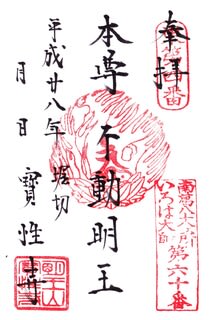

〔 寳性寺の御朱印 〕

中央に「本尊 不動明王」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーンユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

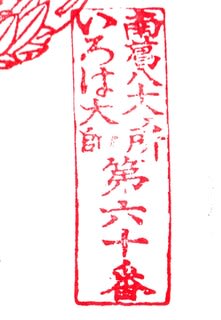

右上に「東第四番」、右下に「南葛八十八ヶ所 いろは大師 第六十番」の札所印。

左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師/大心講)も比較的古く、御朱印拝受がむずかしい霊場です。

こちらではこの南葛霊場札所印のみならず、希少な東三十三観音霊場(昭和十年京成電車が企画した霊場)の印判もいただけました。

御本尊の不動明王で、「南葛八十八ヶ所いろは大師第六十番」と「東第四番」の印判が別個に捺されています。

こちらは他に荒綾八十八ヶ所霊場第12番、荒川辺八十八ヶ所霊場第62番、隅田川二十一ヵ所霊場第8番の札所も兼ねていますが、霊場を申告せずにお願いしたところ、この御朱印を拝受できました。

なお「南葛八十八ヶ所霊場」は2系統あります。

1.「いろは大師」(大心講)と呼ばれ、発願は葛飾区奥戸の善紹寺、結願は葛飾区奥戸の妙厳寺

2.通称名は不明(「南回り」か?)。発願は江戸川区東小松川の善照寺、結願は江戸川区東小松川の宝積院

(2については、「南葛新四国霊場」と呼ばれることもあるようです。)

一部の札所は重複し、このふたつの南葛霊場の識別をよりむずかしいものにしています。

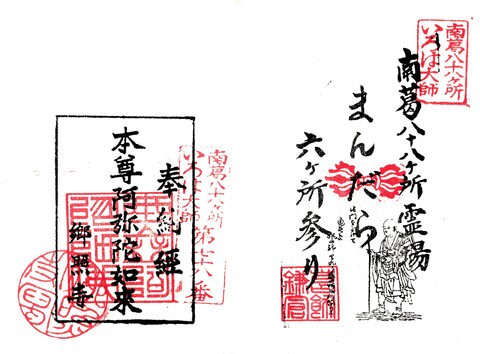

たとえば、「いろは大師」の葛飾区鎌倉の札所は「南葛八十八ヶ所まんだら六ヶ所参り」として、毎年11月下旬の1日のみ御開帳(というか巡拝)されます。

この6札所のうち、浄光院(1.では第14番、2.では第55番)、輪福寺(1.では第17番、2.では第56番)は札所が重複していますが、「六ヶ所参り」では、1.の「いろは大師」の御朱印が授与されます。

■「南葛八十八ヶ所まんだら六ヶ所参り」の御朱印

どちらも御朱印拝受がむずかしいですが、「1.いろは大師」の方が授与札所は多そうです。(調査中)

→ ■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-4へつづきます。

※札所および記事リストは→ こちら。

【 BGM 】

■ 夏空の下 - やなわらばー

■ I'm proud - 華原朋美

■ Magic - 愛内里菜

※札所および記事リストは→ こちら。

『荒川辺八十八ヵ所と隅田川二十一ヵ所霊場案内』(新田昭江氏著/1991年)を『ガイド』と略記し、適宜引用させていただきます。

■ 第6番 鶴田山 真念寺 遍照院

(へんじょういん)

墨田区吾妻橋1-3-7

真言宗智山派

御本尊:弘法大師

札所本尊:

司元別当:

他札所:

第6番は墨田区吾妻橋の遍照院です。

下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

文政四年(1821年)の頃、当山初代住職坂下(松下)諦念(俗称内畑蔵)は、三河国西尾から一念発起して高野山に登り難行苦行の末に信心堅固の僧侶となりました。

その後、布教と困窮の民を救うため諸国行脚の途中、一夜の夢に弘法大師が現れ、この家に重病の者あり、裏山の滝で水行し快癒を祈るべし、と告げられたためそのとおりに水行を為すと、その重病人は救われたといいます。

文久二年(1862年)当地(本所竹町)に来られ大師堂を建立し、かつて弘法大師より夢想に授ったというお灸を施すと病人はたちまち快癒するので、「吾妻橋の弘法様のお灸」と呼ばれて名声は高まりました。

明治三年(1870年)の火災後、同六年に堂宇を再建、同十六年九月に総本山京都教王護國寺(東寺)末に加えられ山号寺称を許されたといいます。

明治二十年の諦念の寂後は松下啓念が住職となりました。

灸点に来る患者は胃病、喘息、神経痛、痰、肩の凝など多彩で、毎年4~5月の頃は最も繁昌して、一日平均千人を下らず平日も七百人は来院したといいます。

寺院というより鍼灸院としての名声が高いような感じもありますが、お大師さまとのゆかり、そして御本尊に弘法大師を奉じていることから隅田川二十一ヶ所霊場の札所となったものと思われます。

当山については資料類が少なく、この程度しか辿れませんでした。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『本所区史〕(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

遍照院

遍照院は中之郷竹町十二番地に在り真言宗にして鶴田山と号し眞念寺と称す。

当寺に於て「弘法様の御灸」と称し僧侶が灸點をなし甚だ繁昌して居る。

今其の由来を聞くに、先代の住職坂下諦念(俗稱内畑蔵)は青年時代品行修まらなかったが、中年に至り一念発起して高野山に登り難行苦行の結果信心堅固の僧侶と為り、文久二年(1862年)現地に来て大師堂を建立し嘗て弘法大師より夢想に授ったと云ふ灸を施したのが始めで、漸次其の名高くなり明治三年の火災後同六年に堂宇を再建し同十六年九月に總本山京都教王護國寺末に加へられて山号寺称を許されたが、此の諦念は同二十年に寂し松下啓念が代って住職となった。

灸點に来る患者は胃病、喘息、神経痛、痰、肩の凝など大部分にて毎年四五月の頃は最も繁昌し一日平均一千人を下らず平日も七百人は来るといふ。

-------------------------

最寄りは都営浅草線「本所吾妻橋」駅で徒歩約4分。「浅草」駅から吾妻橋経由でも徒歩圏内です。

マンション、オフィスビル、商店などが混在する下町らしい街並みのなか、都道453号浅草通り(吾妻橋一丁目交差点)に面してあります。

【写真 上(左)】 スカイツリーも間近です

【写真 下(右)】 外観

マンションと一体となった?寺院らしからぬ白亜の建物。

白い門扉越しに見える「遍照院」のサインと「弘法大師 遍照院」の院号標で、寺院であることがわかります。

【写真 上(左)】 入口

【写真 下(右)】 受付

たしか受付からインターフォンで来意を告げ、左横の階段を上った本堂でお唱えをしたかと思いますが、本堂(向拝)の写真はのこっておらず、記憶も定かでありません。

【写真 上(左)】 院号標

【写真 下(右)】 伏見稲荷大明神

山内に御鎮座の伏見稲荷大明神は当山鎮守かもしれません。

霊場巡拝としてはいささか面くらうロケーションですが、御朱印は快く授与いただけた記憶があります。

東京下町エリアでは希少な弘法大師の御朱印です。

〔 遍照院の御朱印 〕

中央に「弘法大師」の揮毫と弘法大師のお種子「ユ」の揮毫、主印は「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第7番 牛宝山 明王院 最勝寺

(さいしょうじ)

天台宗東京教区公式Web

江戸川区平井1-25-32(墨田区東駒形から移転)

天台宗

御本尊:釈迦如来・不動明王(目黄不動尊)

札所本尊:

司元別当:牛御前社(現・牛嶋神社)(墨田区向島)

他札所:江戸五色不動(目黄不動尊)、関東三十六不動霊場第19番、新葛西三十三観音霊場第23番

※この記事は「■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 4.目黄不動尊(最勝寺)」をベースに再構成したものです。

第7番は江戸川区平井の最勝寺(目黄不動尊)です。

天台宗東京教区Web、江戸川区史(第三巻)、江戸川区の文化財1集、同5集、『関東三十六不動霊場ガイドブック』、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

「中郷 最勝寺 神明宮 太子堂 / 江戸名所図会7巻[18]」

(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)

〔最勝寺の縁起と変遷〕

最勝寺の縁起変遷は牛島の牛御前社や本所表町の東栄寺ともかかわる複雑なもので、長くなりますが適宜、寄り道をしてみます。

貞観二年(860年)、慈覚大師円仁が東国巡錫のみぎり隅田河畔の向島で釈迦如来と大日如来を手ずから刻まれ、これを本尊として一寺を建立したのが草創とされます。

慈覚大師は草創時に、郷土の守護として須佐之男命を勧請して牛御前社(現・牛嶋神社)に祀り、御本尊の大日如来を牛御前社の本地仏とされたといいます。

慈覚大師の高弟・良本阿闍梨は、元慶元年(877年)に寺構を整えて開山となり、「牛宝山」と号しました。

江戸時代になってから本所表町(現・墨田区東駒形)に移転。

維新にいたるまで牛御前社(現・牛嶋神社)の別当をつとめたとされます。

本所表町(東駒形)の本寺には浅草寺参詣の人々が多く立ち寄ったほか、将軍家の鷹狩りの際にはしばしば立ち寄られて「仮の御殿」が置かれ「御殿山」と称されたといいます。

明治初年の神仏分離地に廃寺となった末寺の明王山 東栄寺から御本尊の目黄不動尊と二童子が遷られました。

大正2年(1913年)、隅田川の駒形橋架橋にともなう区画整理により現在地に移転、以降も江戸五色不動の「目黄不動尊」として信仰を集めます。

〔目黄不動尊の縁起と変遷〕

天台宗東京教区Webには以下のとおりあります。

「この不動明王像(目黄不動尊像)は、天平年間(729-766年)に良弁僧都(東大寺初代別当)が東国巡錫の折りに隅田川のほとりで不動明王を感得され、自らその御姿をきざまれたものであり、同時に一宇の堂舎を建立された。」

この由緒ある不動尊像は、最勝寺の末寺で本所表町にあった東栄寺の御本尊として奉られ、ことに将軍家光公の崇拝篤かったとされます。

家光公の治世、江戸府内に五色不動の霊場が設けられましたが、この時に「目黄不動」と称され、江戸の町を守護する不動尊として広く信仰されました。

明治の神仏分離により東栄寺は廃寺となり、本尊の不動明王像は本寺である駒形の最勝寺に遷座され、これより当寺は「明王院」と号します。

大正2年(1913年)、最勝寺の移転とともに「目黄不動尊」は駒形から現在地に移転し今日に至ります。

『関東三十六不動霊場ガイドブック』には「徳川氏の入府により、この良弁僧正御作の不動尊は、将軍家の信仰するところとなった。殊に三代将軍家光公の崇拝は篤く、仏教の大意に基づいて府内に五色不動(江戸五色不動)の霊場をもうけ、方位によって配置し、江戸城と江戸に入る街道の守護を祈願した。この時に本像が『目黄不動』と名付けられ、家光によって江戸の鬼門除けを祈願された。また『目黄』とは五色不動の中の中心的な意を持つ由緒あるものである。」とあります。

******************

〔日本最古の不動明王について〕

ここで気になったのは、「目黄不動」が天平年間(729-766年)、良弁僧都による謹刻という点です。

こちら(京都じっくり観光)のサイトによると、木造五大明王像(教王護国寺(東寺)講堂安置)は承和六年(839年)完成で日本最古の不動明王像とされています。

しかし『不動明王』(渡辺照宏著/朝日選書)には「高野山南院の不動尊の木彫立像(浪切不動尊)は、寺伝によると、弘法大師が長安にあるとき、恵果阿闍梨から木材を与えられて自分で彫刻して、阿闍梨に開眼加持をしてもらった。」とあります。

弘法大師の長安入りは804年の12月、806年3月に長安を立たれているので、この浪切不動尊の造立は、遅くとも806年ということになり、東寺講堂の不動尊(839年)よりも早いことになります。( → 高野山南院の資料)

Wikipediaによると、不動明王が説かれている大毘盧遮那成仏神変加持経(大日経)の成立は7世紀、漢訳は724年とされています。

『不動明王』(渡辺照宏著/朝日選書)によると、『不空羂索神変真言経』第九巻に「北面、西より第一は不動使者なり。左手に羂索を執り、右手に剣を持ち結跏趺坐す。」と記されているそうです。

『不空羂索神変真言経』は菩提流志の漢訳経が伝わっており、菩提流支(ぼだいるし)は、北インド出身の訳経僧で没年は527年とされます。

良弁僧都の生年は689-774年なので、上記より晩年にはすでに不動明王に関連する不空羂索神変真言経や大日経の漢訳は成されていることになります。

良弁僧都は天平勝宝4年(751年)、華厳宗大本山東大寺の初代別当となられていますが、その時点での華厳宗と不動明王を結びつける史料がみつかりません。

弘法大師空海は、弘仁元年(810年)に東大寺の別当に就任され、山内に真言院を建立されたと伝わります。

また、毘盧遮那仏(大仏)の前で毎朝あげられるお経は「理趣経」で、弘法大師空海の影響を伝えるものとして広く知られています。

ただし、良弁僧都の没年は774年、弘法大師空海の生年も774年なので、良弁僧都が弘法大師将来の純密系の不動明王を感得されたということは考えにくいです。

ただし、日本にはそれ以前に雑密が入ってきており、その流れのなかで不動明王が将来されていた可能性はあるのかもしれません。(参考 → 『純密と雑密』(三崎良周氏))

『関東三十六不動霊場ガイドブック』によると、天平年間(729-766年)、良弁僧都が東国を巡錫した折、隅田川のほとりの大樹のもとで休んでいると、夢に不動明王があらわれ「わが姿を三体刻み、一体をここに安置せよ」との霊告を得たためみずから御影を刻まれ御本尊とされました。

また、相模国の大山不動はこの内の一体であり、当寺の不動尊像と同木同作とあります。

もう一体は大山不動とゆかりが深く、良弁作の不動尊を御本尊とする埼玉・越谷の真大山 大聖寺の大相模不動尊なのかもしれません。

■ 大山不動尊(雨降山 大山寺)/神奈川県伊勢原市 真言宗大覚寺派

「晩年に大山に登られ、石像の不動明王を感得、謹刻。大山寺第三世は弘法大師が入られる。」(『関東三十六不動霊場ガイドブック』)

■ 大相模不動尊(真大山 大聖寺)/埼玉県越谷市 真言宗豊山派

「(西方村)不動堂 縁起ノ畧ニ往古良辨僧正相州大山開闢ノ時面ノアタリ 不動ノ霊容ヲ拝シ 其尊像ヲ刻マントテ 先其木ノ根本ヲモテ一刀三禮シ一像を彫刻シ 是ヲ大山根本不動ト名付ク」(『新編武蔵風土記稿 巻之205 埼玉群郡之7』(国会図書館DC))

【写真 上(左)】 大山不動尊(雨降山 大山寺)の御朱印

【写真 下(右)】 大相模不動尊(真大山 大聖寺)の御朱印(酉年御開帳)

上記のほか、関東三十六不動霊場の札所に限っても、良弁僧都御作と伝わる不動明王は第15番の中野不動尊(明王山 聖無動院 寶仙寺)、第22番浅草寿不動尊(阿遮山 円満寺 不動院)、第23番橋場不動尊(砂尾山 橋場寺)にみられます。

第17番等々力不動尊(瀧轟山 明王院 満願寺別院)は役小角(634-701年伝)御作、第10番の田無山 総持寺の不動尊は行基菩薩(668-749年)御作と伝わるので、最古の不動尊を辿るのは容易いことではないと思います。

******************

廃寺となった本所表町の東栄寺について、『寺社書上(御府内備考). [92] 本所寺社書上 五』(国会図書館DC)に以下の記載があります。

「本尊不動尊 丈四尺岩座四尺 作人不知 火焔八尺●寸」「二童子 作不知 丈●尺九寸」「御腹●●不動尊 丈二寸五● 座火焔●六寸 良辨僧正之作 但シ厨子入」

御本尊の不動尊は”作人不知”ですが、別尊の不動尊は”良辨僧正之作”となっています。

今となっては詳細は不明ですが、”良辨僧正之作”の「別尊の不動尊」が目黄不動尊なのかもしれません。

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本所絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

『江戸切絵図』で本所表町辺を当たると平井への移転前の最勝寺はみつかりますが、東栄寺は見当たりません。

最勝寺の東側に「(表丁)不動堂」が見えるので、あるいはこちらが東栄寺なのかもしれません。

明治23年(1890年)刊の東京名所図会(国会図書館DC)には以下の記載があります。

「同所表町に在り天台宗にして東叡山に属す 本尊不動明王は良弁僧都の作なり 当寺往古は牛御前の別当寺にして貞観年間慈覚大師の草創良本阿闍梨開山たり 寛永年間将軍家屡々此邊に遊猟せられしを以て当寺に仮殿●を営構せしと云へり 今尚ほ御殿跡と称する所ありとぞ」

明治23年時点において、良弁僧都作の不動明王(目黄不動尊)が御本尊として御座されていたことがわかります。

ただし、天保五-七年(1834-1836年)版の『江戸名所図会 7巻18』(国会図書館DC)に以下の記載があります。

「牛寶山 最勝寺 明王院と号す 同●表町にあり天台宗にして東叡山に属す 本尊不動明王の像ハ良辨僧都の作なり 当寺ハ牛御前の別当寺にして貞観二年庚辰慈覚大師草創良本阿闍梨開山なり 寛永年間 大樹 此辺御遊猟の頃屢(しばしば)当寺へ入御あらせられしより其頃ハ假の御殿抔(など)営構なり●れたりとせり 今も御殿あとと称する地に山王権現を勧清す」

天保五-七年の時点ですでに「明王院」を号し、「良辨僧都作の不動明王」を御本尊としていたという記述は、他の資料と符合せずナゾが残ります。(ただし「明王院」は本所移転時に号したという説もあり。)

******************

最勝寺がかつて牛島の牛御前社(現在の牛嶋神社)の別当であったことは、複数の史料から裏付けられます。

天保五-七年(1834-1836年)版の『江戸名所図会 7巻18』(国会図書館DC)に以下の記載があります。

「牛島神明宮 同●に並ぶ相伝ふ貞観年間の鎮座なりと別当を神宮寺と称して最勝寺より兼帯す 江戸名所記云 安徳帝の壽永年間本所の郷民夢をえて 伊勢大神宮虚空よりけり大光明の内に微妙の御声にて●●土安穏天人常充満と云 法義経壽量品の文を唱へ●いられ伊勢の大神宮なりとの●●ふところ夢覚なり●中の人民●に僧(中略)伊勢の御神を勧清し」

【写真 上(左)】 牛嶋神社

【写真 下(右)】 牛嶋神社の御朱印

新編武蔵風土記稿 巻之21 葛飾郡之2(国会図書館DC)には以下の記述があります。

「牛御前社 本所及牛嶋ノ鎮守ナリ 北本所表町最勝寺持 祭神素盞嗚尊ハ束帯坐像ノ画幅ナリ 王子権現ヲ相殿トス 本地大日ハ慈覚大師ノ作縁起アリ信シカタキ●多シ 其畧ニ、貞観二年慈覚大師当國弘通ノ時行暮テ傍ノ草庵ニ入シニ位冠セシ老翁アリ 云國土惱乱アラハワレ首ニ牛頭ヲ戴キ悪魔降伏ノ形相ヲ現シ國家を守護セントス 故ニ我形を写シテ汝ニ与ヘン我タメニ一宇ヲ造立セヨトテ去レリ コレ当社ノ神体ニテ老翁ハ神素盞嗚尊ノ権化ナリ 牛頭ヲ戴テ守護シ賜ハントノ誓ニマカセテ牛御前ト号シ 弟子良本ヲ留メテコノ像ヲ守ラシメ 本地大日ノ像ヲ作リ釋迦ノ石佛ヲ彫刻シテコレヲ留メ 大師ハ登山セリ 良本コレヨリ明王院ト号シ 牛御前ヲ渇仰シ 法華千部ヲ読誦シテ大師ノ残セル石佛ノ釋迦ヲ供養佛トス 其後人皇五十七代陽成院ノ御宇 清和天皇第七ノ皇子故有テ当國ニ遷され、元慶元年九月十五日当所ニ於テ薨セラレシヲ、良本崇ヒ社傍ニ葬シ参ラセ其霊ヲ相殿ニ祀レリ 今ノ王子権現是ナリ 治承四年源頼朝諸軍ヲ引率シ下総國ニ至ル時ニ 隅田川洪水陸地ニ漲リ渡ルヘキ便ナカリシニ 千葉介常胤当社ニ祈誓シ船筏ヲ設ケ大軍恙ナク渡リシカバ 頼朝感シテ明ル養和元年再ヒ社領ヲ寄附セシヨリ、代々國主領主ヨリモ神領ヲ附セラル 天文七年六月廿八日後奈良院牛御前ト勅号ヲ賜ヒ次第ニ氏子繁栄セリ 北條家ヨリモ神領免除ノ文書及神寶ヲ寄ス其目後ニ出ス 又建長年中浅草川ヨリ牛鬼ノ如キ異形ノモノ飛出シ 嶼中ヲ走セメクリ当社ニ飛入忽然トシテ行方ヲ知ラス 時ニ社壇ニ一ツノ玉ヲ落セリ 今社寶牛玉是ナリナト記シタレド 奮キコトナレハ慥(タシカ)ナラサルコト多シ」

内容がやや錯綜していますが、牛御前社と最勝寺は、慈覚大師ゆかりの寺社として草創時からふかいつながりをもっていたことが伺われます。

-------------------------

最寄りはJR総武線「平井」駅。南口から徒歩約16分(1.3㎞)です。

地図上では近くみえますが、意外に距離があります。

住所は江戸川区平井1丁目、荒川の流れにもほど近いところです。

すぐそばにある嘉桂山 成就寺も本所からの移転で、こちらも天台宗で慈覚大師ゆかりの寺院です。新葛西三十三観音霊場初番、大東京百観音霊場第96番の札所で、御本尊、阿弥陀如来の御朱印を拝受できました。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標-1

三間一戸の八脚門から屋根をとり、門柱を加えたような変わった山門(仁王門)で、両脇間には仁王尊が御座します。

本所にあった頃は三重建築の仁王門があり、朱塗りの色が美しく「赤門寺」と称されたそうです。

山門左手の寺号標には「南無妙法蓮華経 南無釋迦牟尼仏 南無阿弥陀仏」が併記されていますが、この様式の石碑はあまりみたことがありません。

【写真 上(左)】 寺号標-2

【写真 下(右)】 山内

広がりのある山内。正面に本堂、その右手に客殿と庫裡、その手前右手に不動堂、さらにその手前右に地蔵観音堂と最勝稲荷社。わかりやすく整った伽藍配置です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

本堂は入母屋像本瓦葺流れ向拝の堂々たるつくり。さすがに名刹です。

水引虹梁に木鼻、斗栱、蟇股、海老虹梁を備え、正面桟唐戸の上に「牛寶山」の扁額を掲げています。

本堂にはおそらく御本尊の慈覚大師作の釈迦如来が御座します。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 客殿

本堂右手の客殿も破風屋根を構える風格あるつくり。

【写真 上(左)】 客殿と不動堂

【写真 下(右)】 不動堂

【写真 上(左)】 斜めからの不動堂

【写真 下(右)】 側面からの不動堂

不動堂は楼閣様式ですが、不勉強につき正確なつくりはわかりません。

向拝には水引虹梁に木鼻、斗栱、蟇股、海老虹梁を備え、正面桟唐戸の上に「不動尊」の扁額を掲げています。

全体に本堂よりも複雑な意匠です。

【写真 上(左)】 不動堂向拝

【写真 下(右)】 不動堂向拝上部

【写真 上(左)】 不動堂扁額

【写真 下(右)】 不動堂賽銭箱の意匠

不動堂には良弁僧都作とされる不動明王(目黄不動尊)が御座され、こちらも御本尊の位置づけにあるようです。

この目黄不動尊像は、都内では高幡不動尊に次ぐほどの大きな像(像高127㎝)で、「木造不動明王坐像」として江戸川区の登録有形文化財(彫刻)に指定されています。

迦楼羅炎の勢いすさまじく、右手に剣、左手に羂索を掲げられ盤石のうえに御座され、二童子を従えています。

【写真 上(左)】 目黄不動明王の石標

【写真 下(右)】 関東三十六不動霊場札所標と本堂

慈覚大師作とされ、牛御前社の本地仏であった大日如来像は、不動堂に安置されているようです。

【写真 上(左)】 地蔵観音堂

【写真 下(右)】 最勝稲荷社

最勝稲荷社は牛御前社より御遷座と伝わり、家屋守護に霊験あらたかとのことです。

墓地には鳥亭焉馬(戯作者)、富田木歩(俳人)、柔道家徳三宝夫妻の墓があります。

御朱印は庫裡にて拝受できます。

関東三十六不動霊場の札所でもあり、手慣れたご対応です。

なお、隅田川二十一ヵ所霊場第7番、新葛西三十三観音霊場第23番の御朱印は授与されていない模様です。

〔江戸五色不動尊の御朱印〕

・御朱印尊格:目黄不動尊 江戸五色不動の印判 直書(筆書)

〔関東三十六不動霊場第19番の御朱印〕

【写真 上(左)】 専用納経帳(直書)

【写真 下(右)】 御朱印帳(直書)

・御朱印尊格:目黄不動尊 関東三十六不動霊場第19番印判 法挟護童子の印判

■ 第8番 明王山 不動院 寳性寺

(ほうしょうじ)

公式Web

葛飾区堀切4-54-2

真言宗智山派

御本尊:不動明王

札所本尊:

司元別当:小谷野神社(葛飾区堀切)

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第62番、荒綾八十八ヶ所霊場第12番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第60番、(京成)東三十三観音霊場第4番

第8番は葛飾区堀切の寳性寺です。

公式Web、下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

寶性寺は元亀元年(1570年)僧亮歓の創立、天正十四年(1586年)8月、亮歓の法弟歓空(-1607年)が再興して開山と伝わります。

一説には、慶長十八年(1612年)道盤の開基ともいいます。

もともとは約600m離れた地にありましたが、大正4年の荒川放水路開削により現在地に移転しました。

天明六年(1786年)および弘化三年(1864年)の洪水で多くの記録を失いましたが、大正14年に当山檀家で発見された寛政六年(1794年)記の『小谷野寶性寺不動尊縁起』があります。

『小谷野寶性寺不動尊縁起』から概略を記します。

---------------------------------

当山は天正十四年(1586年)、弘法大師御作の不動明王を歓空阿闍梨が御本尊に安置して開基と云う。

その後、慶長年中(1596-1615年)結縁のため開帳したところ何処へかとお隠れになった。

ときの住持は行方をさがすもみつからず、詮方なく一尊を彫り上げて山内に安した。

こちらは現在の後前立である。

宝暦年中(1751-1764年)、法印恵範の夢中に天童があらわれて告ぐには、当山の御本尊は足立郡淵江領栗原村水野弥三郎持、内御堂に御座す。しかし元来、当山が有縁で守るべき地なので帰りたき旨、不動明王の勅ありという。

じつに不思議の夢ゆえ、法印はすぐさま彼の地に出向き水野氏を尋ねると、水野氏の夢中にも童子があらわれて、その方の内御堂の不動尊は葛西領小谷野村寶性寺の本尊なり。はやく彼の地へ移し奉るべしとのお告げがあったという。

この話は諸人に広まり、多くの送り迎えの信者を集めて不動尊は寶性寺に戻られた。

こちらの不動尊は、十方信檀、願望成就せずと云うことなしといわれ、村人の篤い尊崇を集めたという。

安永年間(1772-1781年)諸国に疫病がはやり死者が多くでたときも、当村では死者はおろか一人の患者も出ず、これもひとえにお不動様の御守護のたまものと村人は一層信仰をふかめたという。

---------------------------------

【写真 上(左)】 小谷野神社

【写真 下(右)】 小谷野神社の御朱印

小谷野村の守護佛ともいえる不動尊を安する寶性寺はまた、小谷野村鎮守の稲荷社(源・小谷野神社)の別当を務めました。

弘法大師ゆかりの不動尊を安し、山内に大師堂を擁する当山はおそらく保守本流の真言密寺と目されたとみられ、荒川辺、荒綾、南葛(いろは大師)の3つの弘法大師霊場の札所にもなっています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻三』(国立国会図書館)

(小谷野村)寶性寺

新義真言宗寺嶋村蓮花寺門徒 明王山不動院ト号ス 当寺ハ元亀元年(1570年)僧亮歓ノ草創ナリ 中興歓空 慶長十一年(1606年)寂ス

本尊不動 七寸許 弘法大師ノ作

弁天社

■ 『葛飾区寺院調査報告 上』P.24(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

宝性寺

真言宗智山派。もと寺島町(墨田区東向島三丁目)蓮華寺の末。

元亀元年(1570年)僧亮歓の創立、天正十四年(1586年)八月、亮歓の法弟歓空(-1607年)が再興して開山となったといい、あるいは慶長十八年(1612年)道盤の開基ともいう。天明六年(1786年)および弘化三年(1864年)の洪水で多くの記録を失ったが、現在、古過去帳(表紙欠)や大正十四年に付近の檀家で発見された寛政六年(1794年)六月に記した『宝性寺不動尊縁起』とがある。(中略)

『小谷野宝性寺不動尊縁起』(略)

大正四年、当寺は荒川放水路開削工事のため、約六00メートル移動して、境内を現在地に変更した。本堂には絵額その他が多数掲げられている。

本堂 間口五間 奥行五間 屋根寄棟造 桟瓦葺

庫裏

表門 薬医門 桟瓦葺

その他、大師堂、六面地蔵尊堂がある。

不動明王坐像(本尊) 中世の作か。宮殿入り。

阿彌陀如来坐像

弘法興教両大師像 二軆

■ 『葛飾区神社調査報告』P.40(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

小谷野神社

祭神 宇迦御魂命

境内社 三峰神社 水天宮

『葛西志』小谷野村の条に「稲荷社 除地壱畝 勧請の年暦詳ならず。宝性寺持」とあるが、『新編武蔵風土記稿』小谷野村の条には「稲荷社 村ノ鎮守ナリ。宝性寺持」といい、かつ村の総説に「小谷野村ハ正保(1644-1648年)ノ改ニ小谷野柳原村ト記シテ一村ナリ。元禄(1688-1704年)ノ改ヨリ今ノ如クニ村ニ記シタレハ、分村セシハ元禄十年(1697年)検地頃ヨリノ事ナルヘシ」とあり、柳原村の条にも、稲荷社を村の鎮守と記するによれば、小谷野村と柳原村が分村した際にそれぞれ稲荷社を建てて村の鎮守としたのであろう。

ただし「元禄十年(1697年)年武蔵国西葛西領小谷野村検地水帳」に稲荷社が載っているから、当社が元禄十年(1697年)にすでに存していたことは明白である。

旧本殿は明治十五年、拝殿は大正十五年の造営であったが、昭和47年9月、現在の社殿が新たに造営された。神楽殿は昭和14年の改築である。

社名は明治以来、稲荷神社と称していたが、昭和43年5月、住居表示の実施に伴い、小谷野の地名が焼失するので、小谷野神社と改称した。

当社には古くから<桃祭り>という特殊な神事が毎年7月20日に行われた。桃の実を開いて厄を免れる病気平癒災厄解除の神事で、明治・大正の頃には、かなり盛大であったという。

また境内社の三峰・水天宮の両社は、もと当社の南方三五0メートル、隅田川と綾瀬川の合流地点にあったが、荒川放水路の開削により、三峰社は現堀切橋際に、水天宮は隅田川水門際に移され、後さらに当社境内に遷座したものである。

-------------------------

最寄りは京成本線「堀切菖蒲園」駅で徒歩約3分。

民家が密集する下町らしい街並みにとけ込むようにあります。

西に数百メートル行くと綾瀬川。

ここは綾瀬川、荒川、隅田川の流れがもっとも近寄ったところで、治水的に重要な場所と思われます。

江戸期に別当を奉任した小谷野神社は少し南西の綾瀬川沿い、綾瀬川と荒川をつなぐ綾瀬水門のすぐそばですから、さらに治水上の要地かと。

『葛飾区神社調査報告』によると、小谷野神社の境内社の水天宮は、もと当社の南方350m、隅田川と綾瀬川の合流地点にありましたが、荒川放水路の開削により隅田川水門際に移され、後に当社境内に遷座されたとのこと。

水天宮は水難除けの神としても知られますから、こちらの水天宮も川除けの性格をもたれるのではないでしょうか。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 山門

山内は築地塀に囲まれ、西側に山門があります。

山門は切妻屋根桟瓦葺の薬医門ないし四脚門で、門前に寺号標。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 山内

山門をくぐった左手に大師堂と本堂で、比較的こじんまりとした山内です。

本堂向かって左手前にある切妻造妻入一間の堂宇は大師堂で、おそらく南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第60番のお大師さまが御座すと思われます。

【写真 上(左)】 向かって左斜めからの本堂

【写真 下(右)】 大師堂

【写真 上(左)】 大師堂扁額

【写真 下(右)】 本堂

本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝で、向拝左右各二連の花頭窓が印象的です。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に蟇股を置いています。

向拝まわりの柱梁は直線的で、きっちり端正な印象です。

硝子格子戸の向拝上に山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

御朱印は庫裏にて拝受しました。

〔 寳性寺の御朱印 〕

中央に「本尊 不動明王」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーンユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「東第四番」、右下に「南葛八十八ヶ所 いろは大師 第六十番」の札所印。

左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師/大心講)も比較的古く、御朱印拝受がむずかしい霊場です。

こちらではこの南葛霊場札所印のみならず、希少な東三十三観音霊場(昭和十年京成電車が企画した霊場)の印判もいただけました。

御本尊の不動明王で、「南葛八十八ヶ所いろは大師第六十番」と「東第四番」の印判が別個に捺されています。

こちらは他に荒綾八十八ヶ所霊場第12番、荒川辺八十八ヶ所霊場第62番、隅田川二十一ヵ所霊場第8番の札所も兼ねていますが、霊場を申告せずにお願いしたところ、この御朱印を拝受できました。

なお「南葛八十八ヶ所霊場」は2系統あります。

1.「いろは大師」(大心講)と呼ばれ、発願は葛飾区奥戸の善紹寺、結願は葛飾区奥戸の妙厳寺

2.通称名は不明(「南回り」か?)。発願は江戸川区東小松川の善照寺、結願は江戸川区東小松川の宝積院

(2については、「南葛新四国霊場」と呼ばれることもあるようです。)

一部の札所は重複し、このふたつの南葛霊場の識別をよりむずかしいものにしています。

たとえば、「いろは大師」の葛飾区鎌倉の札所は「南葛八十八ヶ所まんだら六ヶ所参り」として、毎年11月下旬の1日のみ御開帳(というか巡拝)されます。

この6札所のうち、浄光院(1.では第14番、2.では第55番)、輪福寺(1.では第17番、2.では第56番)は札所が重複していますが、「六ヶ所参り」では、1.の「いろは大師」の御朱印が授与されます。

■「南葛八十八ヶ所まんだら六ヶ所参り」の御朱印

どちらも御朱印拝受がむずかしいですが、「1.いろは大師」の方が授与札所は多そうです。(調査中)

→ ■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-4へつづきます。

※札所および記事リストは→ こちら。

【 BGM 】

■ 夏空の下 - やなわらばー

■ I'm proud - 華原朋美

■ Magic - 愛内里菜

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « ■ 隅田川二十... | 熊田このはち... » |