中山道六十九次のうち、江戸から数えて四十二番目となる

妻籠宿…

その妻籠宿にある「妻籠宿本陣」「脇本陣奥谷」が、江戸、明治時代から残されていて、さらに観光用に造られた「歴史資料館」

この脇本陣奥谷、妻籠宿本陣、歴史資料館の3つの建物をまとめて

「南木曽町博物館」と総称するようでして

前回書き綴った「脇本陣奥谷」の後には

順路に従って「歴史資料館」へと

これは、まったくもって、昔の建物じゃありません!!

昔はここも「脇本陣奥谷」の部屋が並んでいたのでしょう…きっと…

どこの街にでもありそーなフツーの「歴史資料館」

でも、この「歴史資料館」が、一番南木曾町のことについて、詳しい展示だと思う…(当たり前のこと…笑)

この入り口横には

駕籠、江戸末期のもの…女性専用とある…

小柄な男性でもNG、大柄な太った女性でもOKだったんでしょうか??

「触るべからず」…この注意書きが、妻籠宿の町並みに合わせてタイムスリップしたように…江戸時代っぽくて、いいですな…

そして、もう一つ、このガラスのショーケースに入っているお宝、おそらくこの歴史資料館の目玉だと思われる展示物

「和宮から拝領した車付長持」

衣類や寝具の収納に使用された長方形の木箱が「長持」…その箱の下に車輪を付けて移動できるようにしたのが「車付長持」

ショーケースに入れてこの「長持」が「長持ち」できるようにと、資料館スタッフの思いが伝わってきます

そして、もう今となってはほとんど判読不能ですが

「高札」

「キリシタン」禁制のもの…このように刻まれているようです

まずは、妻籠宿の映像を見る…

この映像は…エエゾー

おお、飛騨街道と清内路街道を結ぶ要所だったんですな…

そして中央には、妻籠宿のジオラマ

ここは人が歩いてほしかった…

さて、ここは「歴史資料館」ですので

まずは「木曽のあけぼの」から

どこの「歴史資料館」でもみられそうな先土器時代の「石刀」「尖頭器」など

縄文時代の生活

おお、顔が…

顔面把手の破片…

写真で「顔面とって(把手)…そう…撮って」という声がしたような気がしたから

いにしえの木曽

木曽のきそ(基礎)が築かれた頃ですね…

神坂越えが危険で、それを避けるために造られた道が「吉蘇路」だったんですね

古代の郡と郷

もう…そんな頃から国境争いをしてたようで…今のウクライナ、ロシアといい…困ったもんだ…

美濃は「しなの(信濃)の領土を渡しな…の」と言っていたのでしょうか…あるいは「この土地をみのがして(見逃して)くれ!と懇願していたのでしょうか

中世 真壁氏と木曽氏

神戸(こうど)かぶと観音堂に関する帳面

みんな、こんど、かぶと観音堂に参拝にいこうと思っていたようで

水野保と南木曽に関する検注文書

「保」とは村のこと…ほう…知らんかった…

木曽の地頭たち

高山寺が仁弁に譲られたり、また真壁氏との争いに直面したり

その真壁氏を倒したのが木曽氏

この妻籠も木曽の支配下になったようで

水無神社棟札

1385年ころの大吉祖庄の地頭は「藤原氏」を名乗っていたそうな…その時期は、木曽氏が支配してた頃…でも、「藤原氏」と名乗っていた方が都合がよかったようで

妻籠城の戦い…

徳川軍の7000人の兵に対して、木曽勢の木曽義昌の家臣、山村甚兵衛良勝ら300人で籠ってたようで…木曽勢はたったの300人で徳川家康配下の菅沼、保科らの軍勢7000人を退けたなんて、凄すぎる…

今となっては、眺望はいいらしいけど、何も残っていないらしいけど、足腰が丈夫なうちに登っておきたいかな…

妻籠城と戦国武将の解説パネル

木年貢と役人高

米じゃなくて、木の年貢だったんだ…これぞ、記念の具???

年貢皆済状

いつの時代も税金は、高くなるばかり…生活は苦しくなるばかりで

「きそー」…もとい「クソ―」と呟きながら、木を切っていたのでしょう

鉄砲と騒動

鉄砲改

木曽の住民は「猟師」のため、鉄砲をもっていたんですね…

「生類憐みの令」を理由に、幕府は、鉄砲の管理をしてたようで

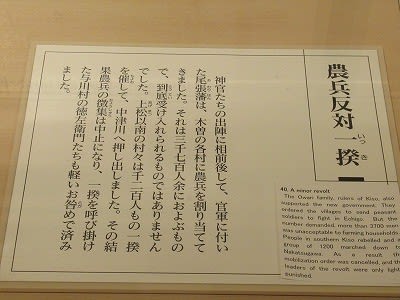

農兵反対一揆…

ロシアでもこんな一揆がおきるかも???

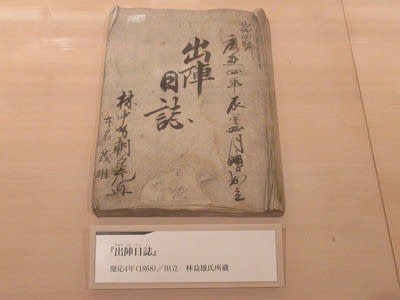

出陣日誌…今の職場のように、日誌をかくのは当番制だったのでしょうか…あれ、明日の当番のあいつ、撃たれちゃったから、二日続けて書かなくてはいけんしじゃないか…といった愚痴も聞こえてきそうな??

幕末 東征軍と神官たち

とにかく解説パネルが多くて、これらを全て暗記したら、ここの住民よりも南木曾町に詳しくなれて、ここに住みたいと思えるかも…

「木一本首一つ」

山から住民を追い出す過酷な政策が行われていたようで

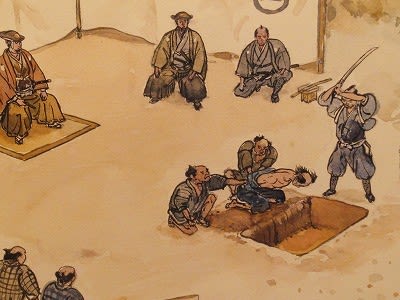

見せしめにされた蘭村権右衛門

そんな蘭村権右衛門が絵で綴られる

いやあ、木の皮一枚剥いだだけで、この処分…

もし、これが現代だったら「奇想天外」なニュースとして、取り上げられるでしょうな…「きそうてんがい」…そう「きそ(木曽)」だけにね

尾張藩の木曽巡見

大名の娯楽「鷹狩り」…その鷹を確保するため、樹木の伐採を禁じていたようで、かつ巣を見つけるようにと勧めていたようで

何度も「鷹をみつけたか?」って訊かれたりして

住民よりも山が大事…厳しい規制があったようで

さて、木を切って川に落として流す…

木曽式伐木運材法

この絵で描かれた様子がジオラマに…

そう、この写真がジオラマで

みようによっては流しそうめんか???

全然関係ないけど、こちらのブログもどーぞ

貴船の川床「ひろ文」で…「流しそうめん」を食す…の巻

南木曾の伝統工芸

蘭の檜笠

木曽漆器

昔、漆器屋さんの問屋さんでアルバイトしてたので、漆器には、ちょいと詳しい私…

漆塗りで木目が光沢してますなあ

紙すき…

近世の人々の生活と文化

生活が苦しくて、こんな紛争もおきてたようで

宗門改帳…いやあ、どこかで習った言葉…たぶん、高校生の頃??

いやあ、歴史の勉強になるよー!!

「萬覚宝蔵袋」…この資料から「田立の花馬祭り」と「歌舞伎」が行われていたことがわかるようで…田立村は賑わっていたのですね

そんな「田立の花馬祭り」のジオラマ

交通の要衝南木曾

この妻籠は要の地だったんですね

なんか人体図…腸とか…内臓とか…骨にみえる

これは、鶏にみえるけど…!!どう、みえるかな…

妻籠宿、三留野宿のマップ

栄枯必衰の理をあらはす…まさに妻籠宿もそうだったようで

木曽寄る人馬と助郷…

隣村からのお助けマンとお助けウマ

南木曾の円空仏

川向の聖観音像と厨子

歴史を感じますなあ

さて階段を上がって2階へと…

ここからは明治以降の南木曾町の歴史

明治42年には鉄道も開通

さまざまな村が統合され南木曾町に…

村名の由来

読書村…「どくしょ村」かなと思ってました…

よほど、読書好きな人が集まってるのかと思ってました…ひたすら島崎藤村の本を読んでいるのかと思ってました…

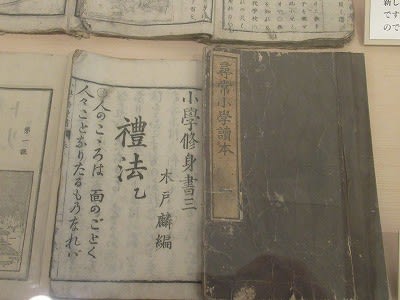

南木曾の教育…

木曽だけに「きそ(基礎)」をみっちりと???

これじゃあ「基礎」すら勉強できんしじゃないか!訴えてやる!!「起訴(きそ)」だけに??

そんなこと言ってたら、この頃の時代背景だけに…浮きそう…

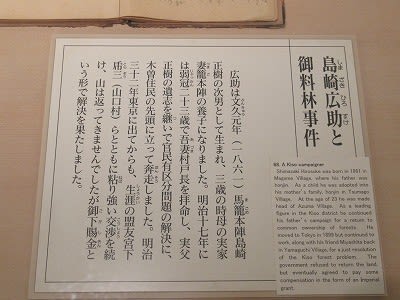

まさに「夜明け前」だった、生活苦の続く…近現代の「官民有区分」

島崎広助さんは「官民有区分問題」の解決に向けて木曽住民の先頭に立って奔走し、粘り強い交渉の末、山は戻ってこなかったものの、御下賜金という形で解決したようで

木曽の国有林

森林鉄道の敷設

盗伐と御料林

生活苦のため、住民たちは違反を承知で御料林内に入って盗伐を繰り返したとか

川と人々

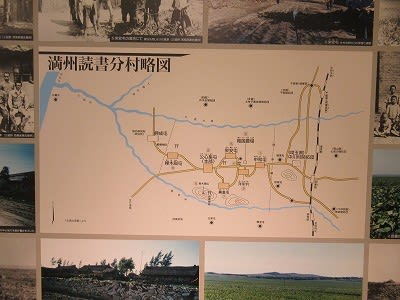

満蒙開拓移民とは、1931年の満州事変以降、1945年の太平洋戦争敗戦までの期間に日本政府の国策によって推進された、満州、内蒙古、華北に入植した日本人移民の総称

この読書村の住民も、日本政府の国策によって満州へ無理やり送られたよう…

虐殺や暴動、収容所の疫病で、六割近くが帰らぬ人となっていたとのこと…

その満州分村のジオラマ…

競馬ではありませんよ!

消防グッズ…山火事は命とりだったんでしょう

そして、木こりグッズ…もう、これらを運ぶだけでも大変そう…

以上で、妻籠のことを

」

」

そして南木曾のことが、十分すぎるほど理解できた私

あれから時は経ち、今となっては、南木曽に行ったときのことが、実に懐かしい思い出

つい歌を口ずさみたくなっちゃう…

♪君を見つけたこの南木曾に 一人たたずみ思い出す 小麦色した可愛いほほ 忘れはしないいつまでも~

???

それ、「思い出の南木曾」じゃなくて「思い出の渚」やないか!

ちなみに…「南木曾のバルコニー」で待ってる松田聖子さんは、見当たりませんでしたよ…???

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます