食虫植物たちの隣に展示してあったデンパーク・コレクション(DPC) より。

チュウキンレン

黄色の花弁のように見えるのは苞葉です。

その苞葉の付け根部分に複数でているのが実際の花です。

別名は「チャイニーズ・イエロー・バナナ」

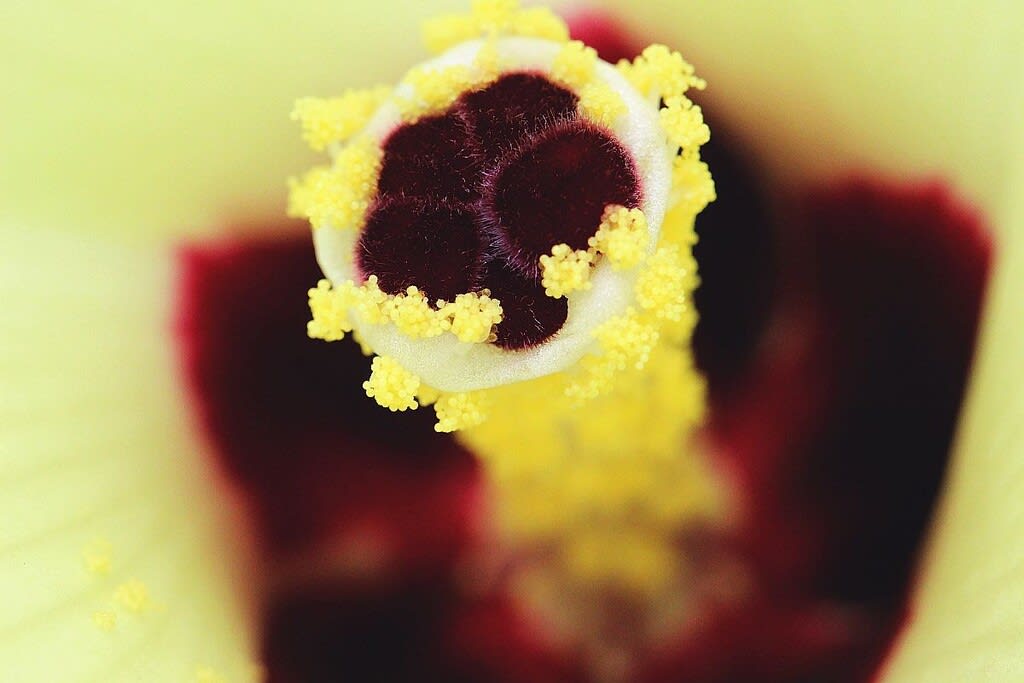

ルビージンジャー

ルビージジンジャー(Curcuma rubescens)は、熱帯地域に分布するショウガ科の熱帯性球根植物です。 葉柄と葉の主脈が赤く色づくことから「ルビージンジャー」と呼ばれます。 花茎が伸びて苞(ほう)が開き、その間でひっそりと小さな花を咲かせます。 赤色の葉柄と、爽やかな色合いの苞が珍しい植物です。(安城デンパークサイトの説明より)

大きな花のように見えるのは実は苞葉で、実際の花は小さいというのが 共通点でした!(^^)!

.

チュウキンレン

黄色の花弁のように見えるのは苞葉です。

その苞葉の付け根部分に複数でているのが実際の花です。

別名は「チャイニーズ・イエロー・バナナ」

ルビージンジャー

ルビージジンジャー(Curcuma rubescens)は、熱帯地域に分布するショウガ科の熱帯性球根植物です。 葉柄と葉の主脈が赤く色づくことから「ルビージンジャー」と呼ばれます。 花茎が伸びて苞(ほう)が開き、その間でひっそりと小さな花を咲かせます。 赤色の葉柄と、爽やかな色合いの苞が珍しい植物です。(安城デンパークサイトの説明より)

大きな花のように見えるのは実は苞葉で、実際の花は小さいというのが 共通点でした!(^^)!

.