きょうは アゼナ科の水田雑草をいくつかまとめて取り上げます。

かれらには wishbone flower と呼ばれる(呼びたくなる)共通する特徴があります。

ウリクサ

ウリクサは日本全国、朝鮮半島、中国、東南アジアの田んぼの畦や庭の隅などで見かける野草です。他のアゼナ科同様、立ち上げるよりも匍匐して伸びるほうが主の一年草です。春に芽を出して夏~秋にちっちゃな花を咲かせてのち枯れる一年草です。

唇形花で長さは7mm~8mmで非常にちっちゃいですが、白地に紫色がグラデーションのように入り、かわいらしいです。

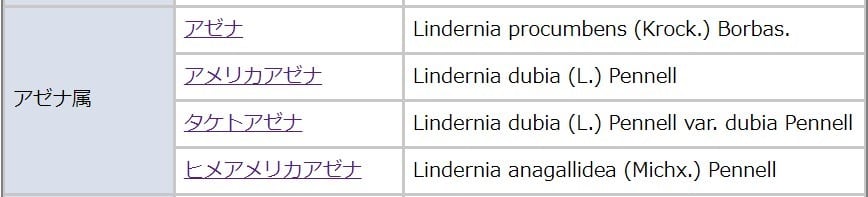

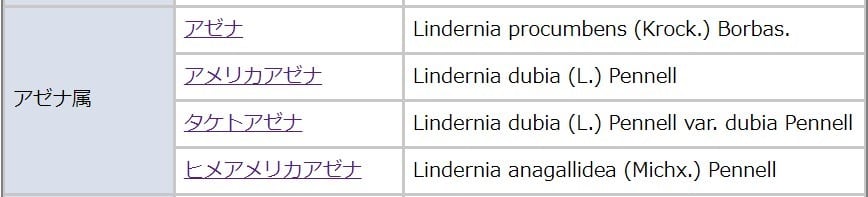

アゼナ科の植物は 下表のように アゼナ属、アゼトウガラシ属、スズメノトウガラシ属、ツルウリクサ属の4属がありますが、ウリクサ は 最後のツルウリクサ(ハナウリクサ)属を代表する植物です。

(三河の植物観察)

さ~て、ここからが本題です。一つ前の画像で 勢い良く花弁の外に突き出ていた長いほうの おしべ2本が 手を結ぶようにアーチを作っています!

このアーチ型をしたおしべ、どこかで見ましたよね !(^^)!

そうです、花壇や園芸コーナーのトレニアと同じ「しぐさ」長いほうの雄しべ2本がアーチを作っているのです。

トレニアと似ているなんてちょっと世界が違うように思われませんか? 私も最初はそう思いました。

ウリクサは アゼナ科の ハナウリクサ属に属してます。ウリクサ属ではないのです。

じゃ、ハナウリクサってなんだ?!

勘のいい方ならお分かりのように、ハナウリクサとは トレニア のことだったのです (´∀`)

トレニア

ここで 元祖wishbone ash と呼ばれる花 「トレニア」の花のおさらいをしておきましょう。

トレニアには長短2組のおしべがあるのですが、長い一組同志、また短い一組同志が左右から花糸を出しアーチを作っていることが多いのが特徴です。

ところで、このトレニア(Torenia)は何科の植物なんでしょうか?

安城デンパークの名板では「アゼトウガラシ科」となっていますが・・・

ヤサシイエンゲイでは「ゴマノハグサ(アゼナ)科」となっていて、

Wikipedia では 「Torenia、トレニア属)はアゼナ科の属の1つ。」となっています。

トレニアが最初に挙げた水田雑草ウリクサに似ているのもそのはずで、実をいうと、トレニアの別名は「ハナウリクサ」なのです。

ハナウリクサ属というのは Torenia属 のことだったんです !(^^)!

一方、三河の植物観察によると、最初に掲げた水田雑草ウリクサは「アゼナ属からツルウリクサ属に移動された。」とあります。

あれ?と思って、「ツルウリクサ属」とは何ぞや?と調べると、「ツルウリクサ属(学名:Torenia、トレニア属)」とあります。

日本語属名がいろいろあり混乱しますが、結局、「ツルウリクサ属=Torenia トレニア属 =ハナウリクサ属」だったんですね (´∀`)

トレニアでは5本ある雄しべの1本が退化してなくなり、上側の2本の雄しべはアーチ形につながり、下側に2本の雄しべは短く雌しべの基部にあります。

トレニアは 英語で Wishbone flower と呼ばれています。

なぜそう呼ばれるのでしょうか?

そもそも「ウィッシュボーン」とは何のことでしょうか?

よく日本語サイトの説明では

「wishbone flowerは、先が二つに割れためしべの形が鶏のウィッシュボーン(胸骨)に似ていることに由来しています。」 ??

との説明がありますが・・・実はそれは間違いです(キッパリ "(-""-)")

wishbone flower の由来は、左右から雄しべの葯がくっついて花糸がアーチを作った姿が

ウィッシュボーン(暢思骨)(wiki 「叉骨」より)

ウィッシュボーン(暢思骨)(wiki 「叉骨」より)

に似ているからなのです (^_-)-☆

ヒメアメリカアゼナ

上の「ウリクサ」と一緒に 田んぼの畦に生えていたアゼナ科のひとつです。

花しか撮ってきませんでしたが、本当はアゼナ類を区別するのは 葉による区別が最も分かりやすい、ということです。

アゼナ属

アゼナ類の葉による区別 (写真は 三河の植物観察 各記事より借用しました)

東北農業研究センター 「アゼナ類の区別の仕方について」

東北農業研究センター 「アゼナ類の区別の仕方について」より (ただし 4番目は 三河の植物観察「ヒメアメリカアゼナ」より引用)

アゼナ 葉は葉柄がなく、全縁(鋸歯がない)。卵状楕円形で5本の平行脈が目立つ。

アメリカアゼナ 葉の基部が葉柄状に細くなる。葉に明瞭な鋸歯がある。

タケトアゼナ 葉の基部が丸く葉柄はない。葉に鋸歯があるがやや不明瞭。

ヒメアメリカアゼナ 葉は対生し、長楕円形で、はっきりした鋸歯が葉に2~3対つき、上部の葉の基部は円形、下部の葉の基部は楔形。(三河)

肝心の葉の写真がありませんが、花も整理して比較してみると、これは ヒメアメリカアゼナ と分かりました (^^)/

「花柄の長さが苞葉の2~3倍と長いのが特徴である」(三河の植物観察「ヒメアメリカアゼナ」)

花冠の中を覗いてみると・・・

何やら おしべではないものが 動いています。虫の幼虫でしょうか? とっても小さいです (^^♪

アメリカアゼナ

水田雑草アゼナの仲間は 花で区別しようとしてもとても小さく個体差が微妙なので、区別するには 葉のほうを見るのが近道なようです。

これが アメリカアゼナの葉です。アメリカアゼナは 葉の縁に鋸歯があります。よく似た アゼナは全縁です。

アメリカアゼナは葉に明瞭な鋸歯があります。

アゼナ

アメリカアゼナとよく似ていますが、

葉が全縁なので アゼナと判定しました。

長いほうの雄しべ2つが wishbone を作っています。

.