新☆歴史模擬授業第10回 アメリカ独立戦争です。詳細は、この前の記事(ご注意)をご覧ください。

*わかりやすく解説していので、「こういう説もある!」という専門的なことを

引き合いに出されてもお答えできないことがあるかもしれません。申し訳ありません。

不快な気持ちになった方には申し訳ありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

キンコーンカンコーン

「さて,今日は市民革命の続くを行いましょう!」

「さて,今日は市民革命の続くを行いましょう!」

「はい。」

「はい。」

「この前は,イギリスの清教徒革命・名誉革命を習ったね。」

「この前は,イギリスの清教徒革命・名誉革命を習ったね。」

「そうね!で,今日は,アメリカ合衆国でおこった市民革命を行いましょう。」

「そうね!で,今日は,アメリカ合衆国でおこった市民革命を行いましょう。」

「アメリカも,イギリス同様,国王を処刑したり追い出したりして,民主主義政治を確立したのかな?」

「アメリカも,イギリス同様,国王を処刑したり追い出したりして,民主主義政治を確立したのかな?」

「ううん,これが違うんだ!」

「ううん,これが違うんだ!」

「え?そうなの?」

「え?そうなの?」

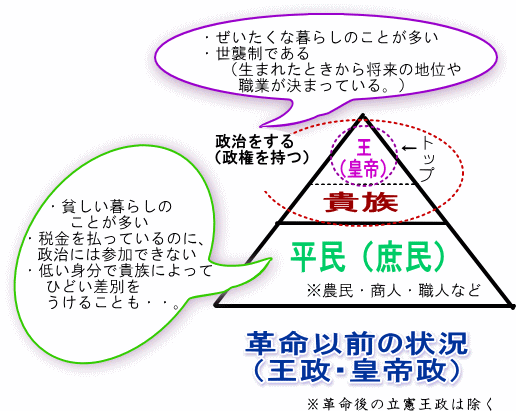

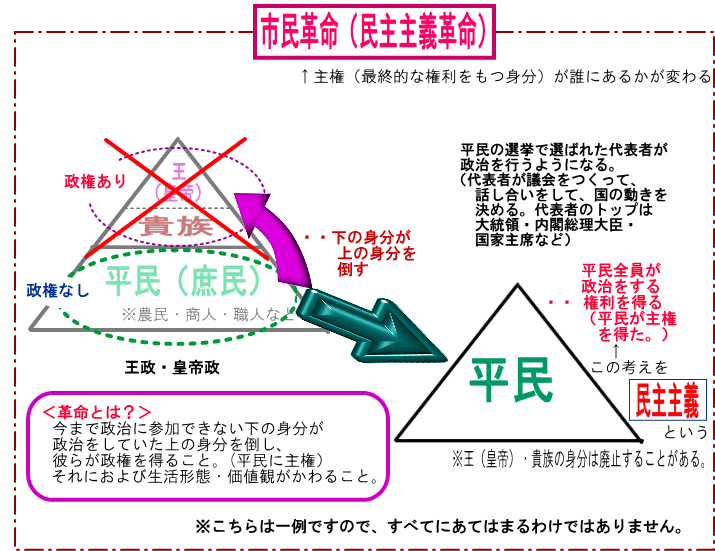

「前々回で市民革命は何か,というお話をしたときに,

「前々回で市民革命は何か,というお話をしたときに,

「革命」は,「権力者が変わった」ということなので,「権力者」そのものが変わるとお話したよね。」

「あ,そういえば。」

「あ,そういえば。」

「イギリスでは,それまでの権力者は国王だった。しかし,アメリカには国王はいません。」

「イギリスでは,それまでの権力者は国王だった。しかし,アメリカには国王はいません。」

「そうなんだ。」

「そうなんだ。」

「じゃあ,誰が権力者?」

「じゃあ,誰が権力者?」

「実は,特定の人物・地位ではありません。当時のアメリカ合衆国の地を支配していたのはある国です。」

「実は,特定の人物・地位ではありません。当時のアメリカ合衆国の地を支配していたのはある国です。」

「え?国?」

「え?国?」

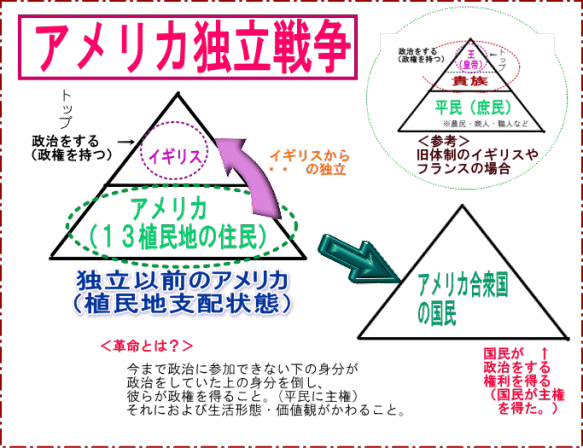

「当時の北アメリカは植民地だった。

「当時の北アメリカは植民地だった。

植民地とは簡単にいってしまえば,支配する国の言うことをすべて聞かなければいけない,

つまり何の権利も持てないという状態の国のことです。

アメリカを植民地として支配していたのはイギリス。」

「つまり,アメリカ国民を支配していた権力者は,イギリスという国家だったってこと?」

「つまり,アメリカ国民を支配していた権力者は,イギリスという国家だったってこと?」

「そういうことです。当時のアメリカはイギリスの言うことを聞かなければならず,何の政治的権利も持っていなかった。」

「そういうことです。当時のアメリカはイギリスの言うことを聞かなければならず,何の政治的権利も持っていなかった。」

「そうなんだ・・。」

「そうなんだ・・。」

「そのアメリカが市民革命を起こしたってことは・・。」

「そのアメリカが市民革命を起こしたってことは・・。」

「前々回で,『市民というのは,政治に参加する権利がある国民』と先生が言ってたよね。」

「前々回で,『市民というのは,政治に参加する権利がある国民』と先生が言ってたよね。」

「よく覚えてるね!」

「よく覚えてるね!」

「えへへ。」

「えへへ。」

「・・・つまり,アメリカ国民(市民)が,イギリスの支配から離れ,政治に参加する権利を得たってことなんだね。」

「・・・つまり,アメリカ国民(市民)が,イギリスの支配から離れ,政治に参加する権利を得たってことなんだね。」

「そういうこと!」

「そういうこと!」

「あのアメリカにそんな歴史が・・。」

「あのアメリカにそんな歴史が・・。」

「ただ,このアメリカの市民革命は,

「ただ,このアメリカの市民革命は,

アメリカ革命とは言わず,アメリカ独立戦争という名称になるのでご注意を。

アメリカはイギリスから独立したから,そういう風に言うの。

戦争により市民権(政治に参加する権利)を勝ち取って・・。」

「はい。」

「はい。」

「詳しくは、簡単にまとめてみた下の表を見てみてね~!」

「詳しくは、簡単にまとめてみた下の表を見てみてね~!」

「では,アメリカ独立戦争の経過を見ていきましょう。」

「では,アメリカ独立戦争の経過を見ていきましょう。」

「はい。」

「はい。」

「北アメリカでは,イギリスが東海岸側に,13の植民地をつくり,支配していました。

「北アメリカでは,イギリスが東海岸側に,13の植民地をつくり,支配していました。

18世紀後半に,イギリス人たちは,アメリカ国民の意見を聞かずに,

自分たちに(イギリス)有利なような税金をかけるやり方をしました。」

「何に税金をかけるか,とか税率って,その国の生活に密着しているもんね。

「何に税金をかけるか,とか税率って,その国の生活に密着しているもんね。

今のぼくたちも消費税が10%にあがったりとかしたら,大変だもんね。」

「よく,考えているね!言葉だけ覚えず,現在の状況と照らし合わせようとする考え方はえらいぞ!」

「よく,考えているね!言葉だけ覚えず,現在の状況と照らし合わせようとする考え方はえらいぞ!」

「えへ。」

「えへ。」

「当時のアメリカに住んでいる人々も,そのイギリスのやり方に不満を持った。

「当時のアメリカに住んでいる人々も,そのイギリスのやり方に不満を持った。

そして,イギリスは,それを武力でおさえようとしたので,アメリカの13の植民地の人々は

立ちあがりました。」

「おお!」

「おお!」

「その,アメリカ側で立ちあがった中心人物はワシントンでした。」

「その,アメリカ側で立ちあがった中心人物はワシントンでした。」

「あ,聞いたことがある名前だ。」

「あ,聞いたことがある名前だ。」

「1776年にアメリカは『独立宣言』を発表します。そして,イギリスから独立を目指し,戦いを続けます。

「1776年にアメリカは『独立宣言』を発表します。そして,イギリスから独立を目指し,戦いを続けます。

苦しい戦いの末に,アメリカの13の植民地はイギリスからの独立を勝ち取る!

そして,アメリカ合衆国という国を樹立したのでした。」

「おお!ついに!」

「おお!ついに!」

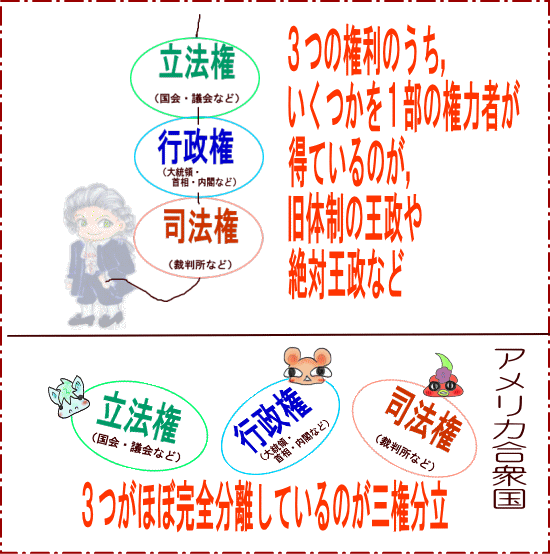

「そして,アメリカ合衆国は,立法権・行政権・司法権の三権分立を定めた,

「そして,アメリカ合衆国は,立法権・行政権・司法権の三権分立を定めた,

合衆国憲法を定め,

アメリカは1つのしっかりとした国として動き始めるのです。」

「りっぽうけん?さんけんぶんりつ?」

「りっぽうけん?さんけんぶんりつ?」

「これから説明するね~!

「これから説明するね~!

立法権・行政権・司法権とは,簡単に言えば,政治機関がそれぞれ持つ権利のこと。

立法権(りっぽうけん)が,国のきまり,つまり憲法や法律などを決める権利のことです。

行政権(ぎょうせいけん)は国のきまり(憲法・法律)に基づいて,実際に政治をする権利,

司法権(しほうけん)は,立法・行政が,国のきまり(憲法・法律)に違反していないか見張り,

もし違反したらなにやらの処置をすることができる権利のことです。」

「ほえー。」

「ほえー。」

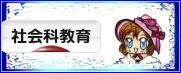

「その3つの権利がほぼ完全に独立していて,たがいを牽制(けんせい:見張りあう)し合えるような状態のことを

「その3つの権利がほぼ完全に独立していて,たがいを牽制(けんせい:見張りあう)し合えるような状態のことを

三権分立というの。」

「今の日本の政治みたーい。」

「今の日本の政治みたーい。」

「よくわかったね!そうなのよ,今の日本も立法権・行政権・司法権の三権分立が行われるんだ。

「よくわかったね!そうなのよ,今の日本も立法権・行政権・司法権の三権分立が行われるんだ。

立法を行うのが国会,行政が内閣,司法が裁判所ね。」

「そうなんだ!」

「そうなんだ!」

「つまり,国会って,法律などをつくっているんだ。

「つまり,国会って,法律などをつくっているんだ。

たしかに,ニュースで「◎◎法案が国会を通過した。」とか聞くもんね。」

「そういうことね。詳しいことは,中3の公民で習うのでお楽しみに。」

「そういうことね。詳しいことは,中3の公民で習うのでお楽しみに。」

「はい。」

「はい。」

「アメリカ合衆国は,いちはやく,この三権分立を確立したの。

「アメリカ合衆国は,いちはやく,この三権分立を確立したの。

ほら,アメリカには国王とか,同じ国民の中には権力者がいなかったでしょ。」

「全員イギリスに支配されていたんだもんね。」

「全員イギリスに支配されていたんだもんね。」

「当時は国王が立法・行政・裁判の3つの権利を持っていたり,立法・裁判の権利は議会に,行政は国王が,

「当時は国王が立法・行政・裁判の3つの権利を持っていたり,立法・裁判の権利は議会に,行政は国王が,

という状況だったわけです。

絶対王政のときは,まさに国王にすべての権利が集まっていた。

しかし,アメリカは国王がいなかったら,最初から,他の国よりは楽に三権分立が可能だったわけですよ。」

「ほえー。」

「ほえー。」

「何かが完成するには,その下地が必ずあるのね。」

「何かが完成するには,その下地が必ずあるのね。」

「ということで,アメリカ独立戦争は終わり。

「ということで,アメリカ独立戦争は終わり。

次回はフランス革命を行いますね。」

「はい!」

「はい!」

「ではでは終わります。起立!礼!」

「ではでは終わります。起立!礼!」

「ありがとうございました。」

「ありがとうございました。」

キンコーンカンコーン

ーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーー

ランキングに参加しております。ぽちっと押して頂けるとうれしいです。

「そうか・・。」

「そうか・・。」 「うわー横暴だ・・・。」

「うわー横暴だ・・・。」 「処刑・・か・・過激な・・。」

「処刑・・か・・過激な・・。」 「たしかに・・・,家でもTVのチャンネル争いをしたり,学校でクラスの出し物とか決めるときもすぐ決まらないもん。」

「たしかに・・・,家でもTVのチャンネル争いをしたり,学校でクラスの出し物とか決めるときもすぐ決まらないもん。」 「でも,また国王殺して,議会のみになったら,権力者が現れ独裁政治・・・そしてまた別の国王を呼んで・・,

「でも,また国王殺して,議会のみになったら,権力者が現れ独裁政治・・・そしてまた別の国王を呼んで・・, 「あ,そうすれば,国王がいるから,前のように独裁者が現れる可能性も減るし,議会そのものは

「あ,そうすれば,国王がいるから,前のように独裁者が現れる可能性も減るし,議会そのものは