みなさま、本日もありがとうございます。

れくす先生の歴史授業も作成中ですが

過去に娘向けに作成した、

図工&美術のイラストについての

冊子をアップしていきます。

今回は記事としては2つ目のもの。

今回はあたりをとるということ。

娘が当時困っていたのは、

娘が当時困っていたのは、

「どうしたら、絵がうまくなるか?」

でした。

学校の先生は

「楽しんで心のおもむくままに描くこと」

もしくは

「上手に描くことを考えるのは

子供の自由な発想力を奪うからダメ!」

というかたちでした。

そして同時に

「模写はダメ!」

「何かを見て描いてはダメ!」

ということでした。

娘の学校の先生の方は、

放置に近い教育だったので

先生を頼りにしなきゃ良いだけ

なのですが

娘の幼稚園の先生の方が

「模写や何かを見て描くと

人格否定するのに、

本物らしく描けないと

馬鹿にする、怒る、脅す人」

だったので、

幼稚園時代が地獄だった(今だと

完食強要し、すべて食べるまで遊ばせない、

危険な組体操をさせて、虐待に近い

教育を行う幼稚園でした)娘にとっては

「学校の先生」も

「模写や何かを見て描くことを

禁止している」と思ってて、

まあ実際に、幼稚園の先生のように

人格否定しないだけで

模写や何かを見て描くことは

禁止してました。

私が小学生&中学生の先生は

「模写禁止」どころか「模写は犯罪」と

公言して

「何か見て描いたら、その生徒を

いじめぬいたり、内申を下げる人」

だったので、

多くの先生に対して、私自身も

不信感は持ってはいました。

(模写は犯罪でなく、むしろ、

絵が上手くなる方法の1つです。

模写してそのまま、その絵を販売したり

他人の絵を模写して、自分のものと公言することが犯罪なだけです。

模写自体は犯罪ではありません。)

だからといって、私は

出会った幼稚園や

学校の先生たちのように

相手を否定したり人格否定をして

相手を動かすような教育方法は

したくなくて

だから、娘には

「学校の先生」のやり方では

アナタの望むスキル(上手くなる)は

手に入らない、とは言うものの

学校の先生そのものを愚弄したり

馬鹿にしたりはしないようにしていました。

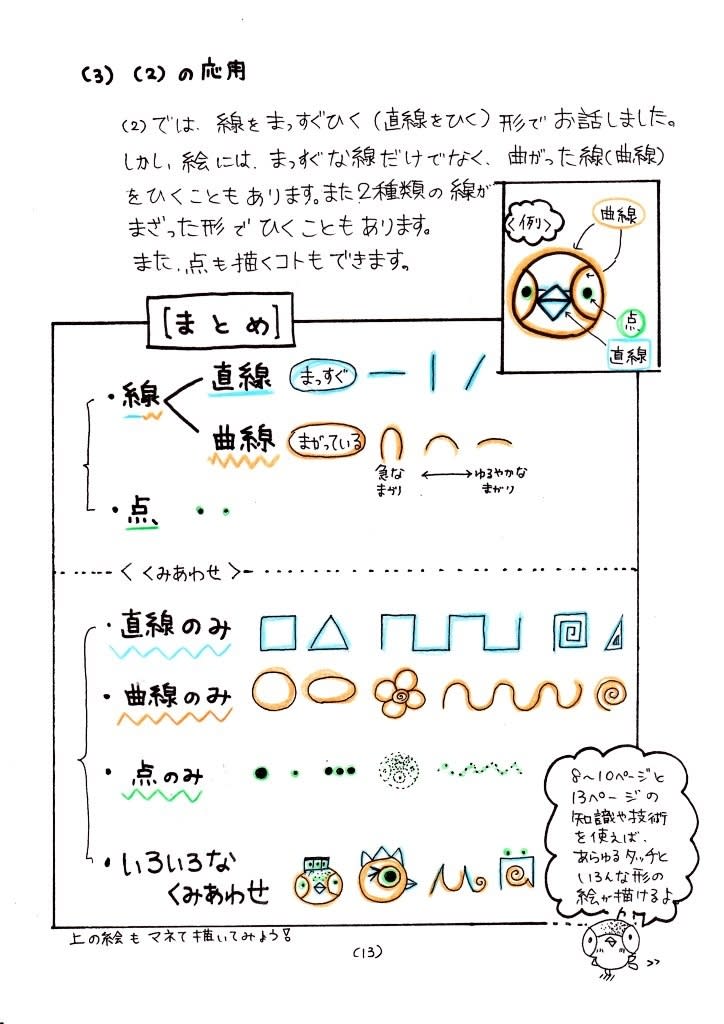

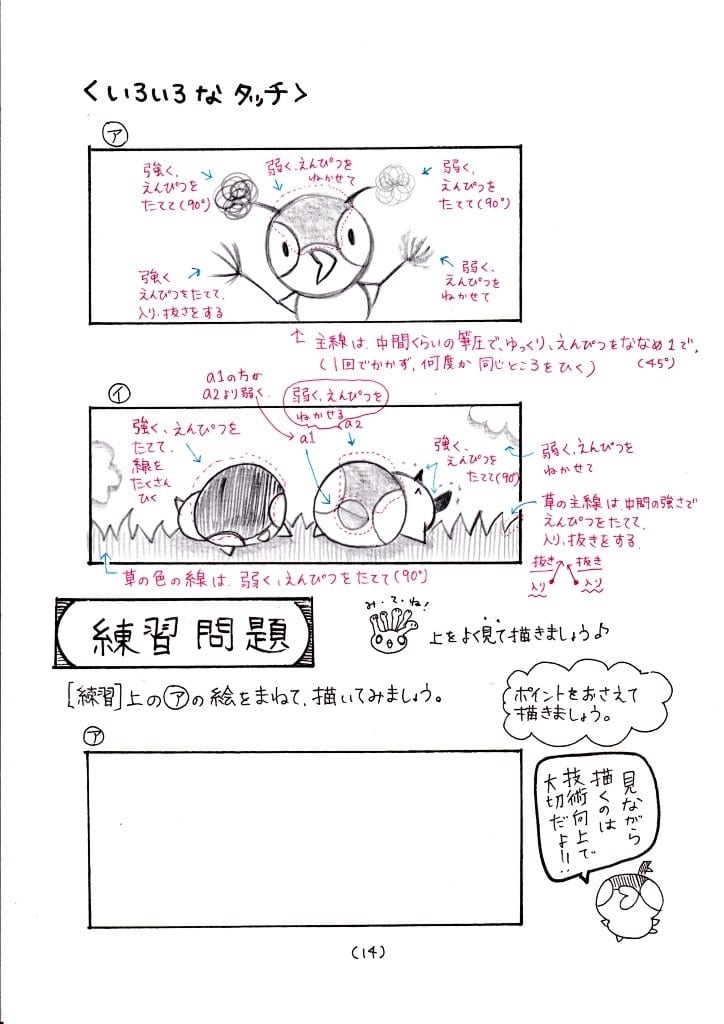

そこで作った冊子なのですが、

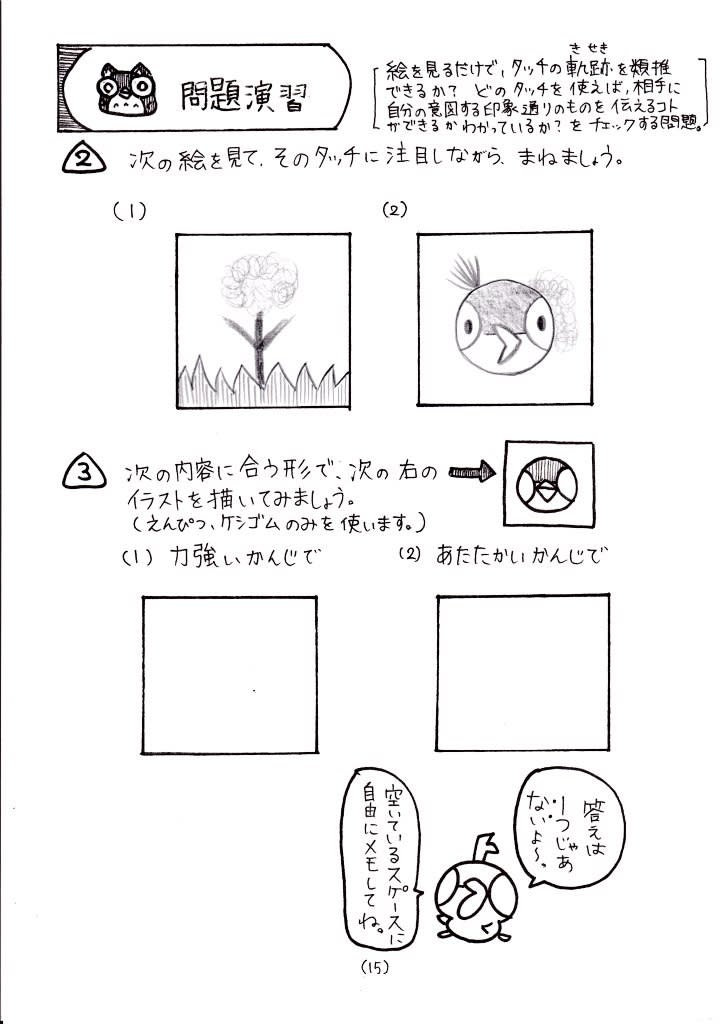

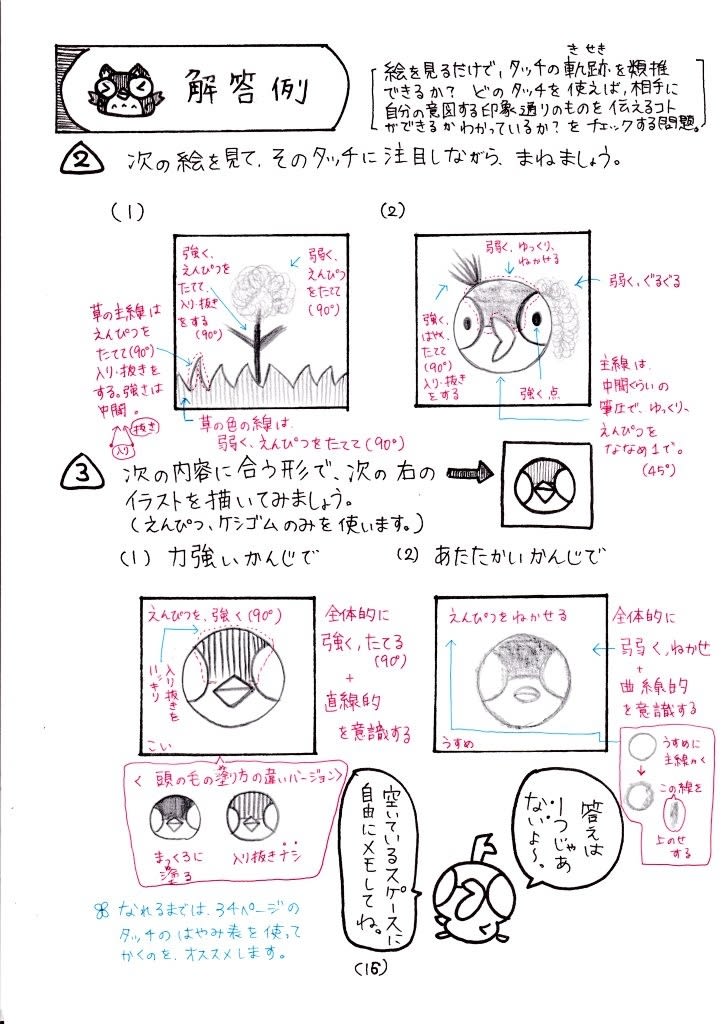

「形(型)をとる」というのは

私は「線画抽出」だと思ってます。

つまり、絵の上に

うつし紙をおいて、

絵の線をなぞる、

という形ではなく

自分で実物や絵を見て

自分で「アタリをとる」というのが

「形(型)をとる」ということ。

しかし、なんでも良いから「形をとれ!」

と言われてもできないもの。

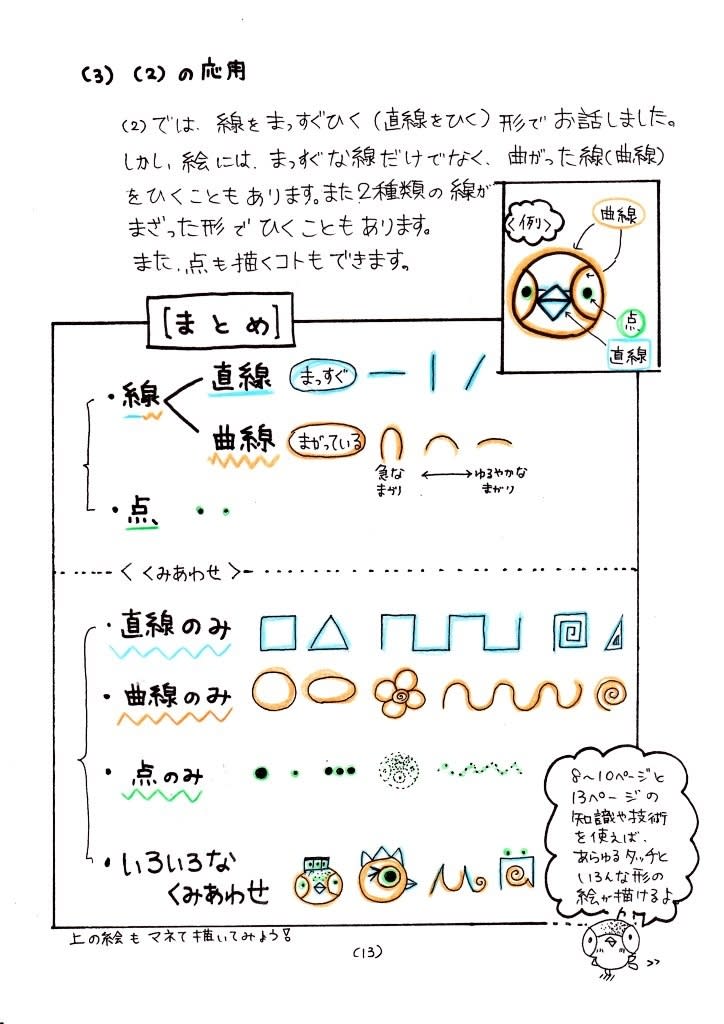

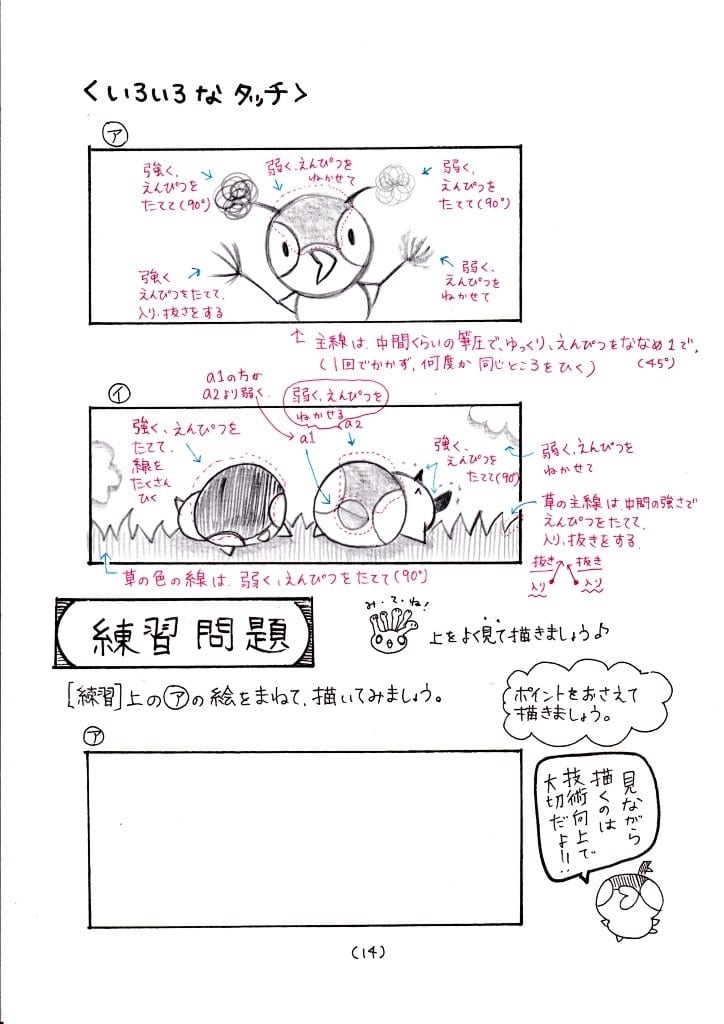

そこで、ポイントとして

「◯、△、□」もという

線画(図形)のアタリをとる形にすると

わかりやすいと。

画家セザンヌの技法を参考にし

小学生向けに描きました。

娘は最初、「正解の絵、正解の線画抽出」を

探して、何度も私に確認をしました。

娘の中で

もし「学校の先生の思っている線画とは違う線画を抽出してしまったら、

幼稚園の先生のように、学校の先生が

人格否定をし、完食強要をし、

自分だけ授業をうけさせてもらえない、

自分だけ遊びを先生から禁止されるかも

しれない」という恐怖感がありました。

私は何度も何度も「大丈夫」とは

伝えましたが、不安感でいっぱいだった娘。

そんなあるとき、私が、なにげに

「元々、自然界(3次元空間)には

線がなくて、人間の目が勝手に

光や物の境界に線を見出しているだけ

なんだよなー。

つまり、人の数だけ、それぞれの

線画があるんじゃね?

その線画抽出の違いが、

その作者の癖や味になるんだろうねー。」

となにげにつぶやいたら、

やっと、娘は受け入れることができました。

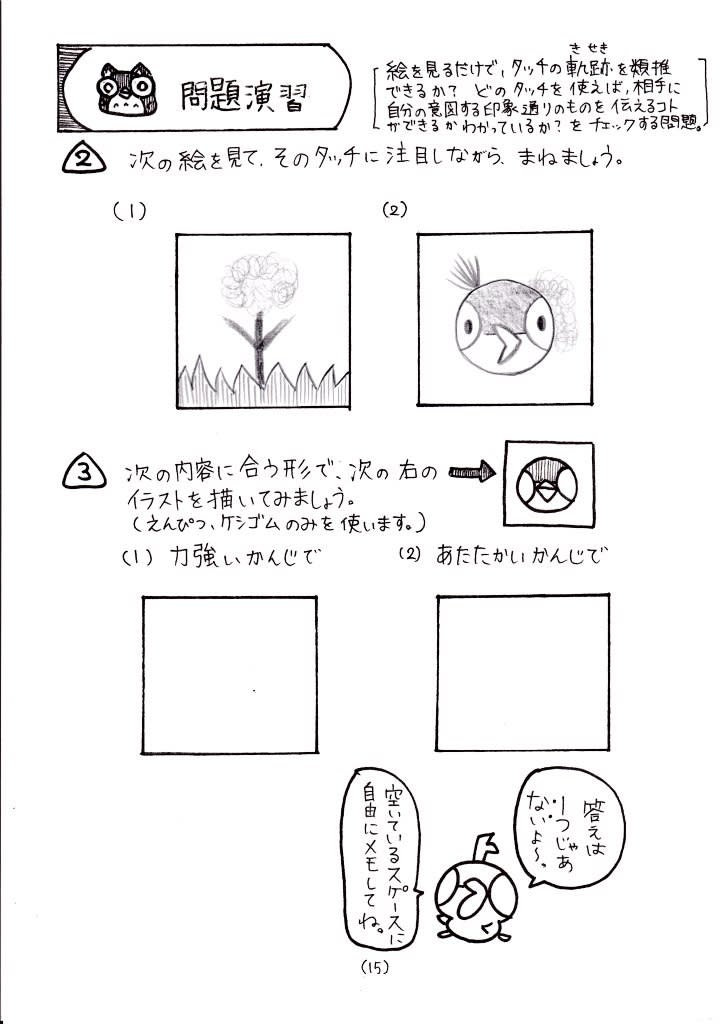

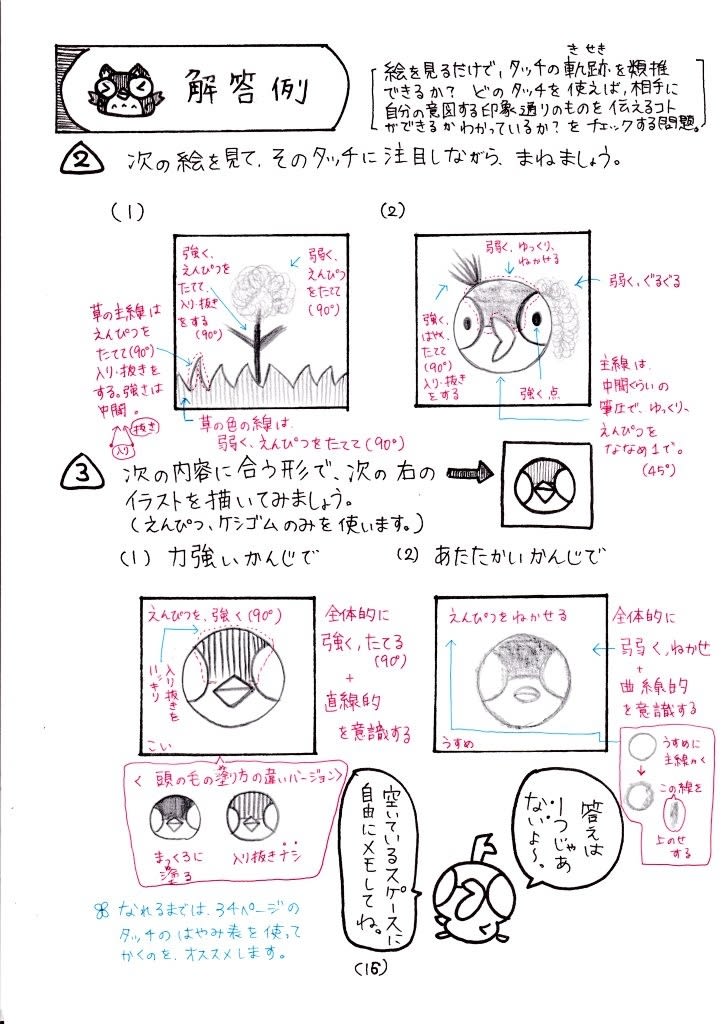

マンガ絵やリアルな絵でもなんでも絵である

ことはかわりなくて、

つまり2次元空間だからこそ

初めて「線」というのは存在し、

その絵を模写するというのは

「他人の線画の癖」を知ることです。

さらに、絵を模写するのに

「描く」という行為をすることのみが

「模写」ではなく、

「描く行為にいたるまでに、その描く対象物を分析する」という時間が大切で、

そちらの方に、時間と労力をかけるほうが

結果的に模写はうまくなります。

それをしていると、脳の思考に

「絵を分析する思考の道筋」を

つくることができます。

そうすると、絵を模写するだけでなく、

3次元空間、つまり、実際にあるものを

自分でスケッチして、絵に落とし込むことも誰にも頼らずすることができます。

私は「教育」というのは

「生徒さんが一人で勉強できるように、

勉強して結果を出せるようにする」ための

カタパルトのような役目だと思っています。

最近はなんでも「自主性」という

言葉だけ出して、

「自主的に学ぼうとしない子」は

自己責任、という風潮が見られますが、

「自主的にできるようにする」という

補助を先生や親がするのを何が悪い?!

と怒りまで覚える時期もありました。

なんでも教える、のもよくないですが

何も教えないのが良いわけではないと

思います。やはりバランスだと。

私自身が娘に良い教育ができているか?は

娘が大人になって答えを出さないかぎり

わからないですが

娘が少しでも絵や勉強ができるようになり

精神、学力、技術ともに自立できるような

育児、教育を、学校に頼らずやっていきたいです。

また、こちらのブログにアップして

少しでも、娘と同じように苦しんでいる方々の助けになれば、と思って、記事をアップしました。

次回は、色鉛筆の色塗り編をアップ予定です。

ご覧いただき、ありがとうございました。