11月23日道志山塊の主峰、「御正体山」を歩いてきた。

「御正体山」興味をそそる山名だ、少し 調べてみた。

調べてみた。

御正体山、御祖代山、御僧体山、三社台山、御相醍山、三僧大権現、三将台山、御招待山、

三正体山、三将大山、美生台山、味生台山、禊台山、見潮台山など。

読み方もミショウダイ、ミショウタイ、ミソタイ。

これだけ異字があるということは、何かにつけ里の人との関わりが深かったという証拠であろう。

という結果でこれといった決めてはなかった。

という結果でこれといった決めてはなかった。

個人的には、地名・山名とも、” 納得いく理由はない”というのが結論だと思っている。

納得いく理由はない”というのが結論だと思っている。

ここは素直に「日本山名 辞典」から抜粋した。

辞典」から抜粋した。

頂上をマコゼンノ丸ともいう。かって信仰登山で栄え、山頂近くに寺院があったが、

明冶廃仏稀釈によりさびれ、頂上近くにこわれた峰宮を残すだけとなった。

富士山を背に従えた、「

富士山を背に従えた、「 立地条件」に恵まれた山の一つだ。

立地条件」に恵まれた山の一つだ。

:道坂隧道

:道坂隧道

左がバス停(終点)今倉山の登山口でもある。

9:08 バス停標識の裏を登って行く。

:稜線

:稜線

:御正体分岐

:御正体分岐

9:20 左←今倉山、右→御正体山

:紅葉

:紅葉

落葉樹は多いが 楓や紅葉は少ない、林床はスズタケ?

楓や紅葉は少ない、林床はスズタケ? クマザサ?

クマザサ?

:今倉山

:今倉山

アカマツ越しに見た今倉山

:菰釣山

:菰釣山

道志山塊の山々、菰釣山、後ろは丹沢山塊

・御正体山

・御正体山

御正体山の肩越しに富士山が 顔を出していた。

顔を出していた。

:アザミ : トリカブト :・・・

トリカブト :・・・

:尾根道

:尾根道

がふりそそぐ尾根道。

がふりそそぐ尾根道。

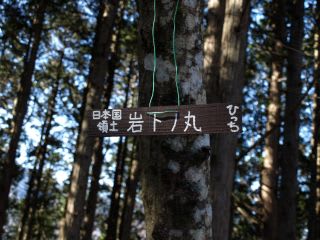

:岩下ノ丸

:岩下ノ丸

10:17 岩下ノ丸(1303m)、” 手製の個人看板が”

手製の個人看板が”

:牧ノ沢山

:牧ノ沢山

10:45 牧ノ沢山(1292m)少し りました。

りました。

11:15 鞍部に白井平分岐か?(標示なし)南に下る道があった。

:八合目

:八合目

白井平分岐から登りがはじまる、11:35 八合目の標示は 倒れていた。

倒れていた。

:雪が

:雪が

富士山が雪化粧しているのに、先週登った三頭山で 気付いた。

気付いた。

山は雪がふっているのだ、北側の斜面にはかなり残っていた。

:ブナ林

:ブナ林

一旦緩やかな道に、山頂かと思いきや、最後の登りが 待っていた。

待っていた。

:ブナの実

:ブナの実

赤いのはブナの実です。

:山頂

:山頂

12:00~12:35 あっけなく山頂、予定より1時間も早い、

昼食。

昼食。

ブナやミズナラの原生林に囲まれているので 眺望はない。

眺望はない。

:皇太子登山記念碑

:皇太子登山記念碑

12:35 予定より早いので”

今後の対応”を、このまま降りてバスに乗らずに駅まで歩く事に。

今後の対応”を、このまま降りてバスに乗らずに駅まで歩く事に。

樹間越しの富士山です。

:峰宮跡

:峰宮跡

13:00 「抱付岩」をトラバースし、少し登ると峰宮跡、山頂に寺院があった 痕跡だ。

痕跡だ。

小さな祠と二つの石灯篭、オブジェにしか見えなかったが・・・。

:鹿留分岐

:鹿留分岐

13:05 鹿留分岐、唯一富士山の展望地でもある。

平成16年10月15日、皇太子が歩くために設置された標識だろうか?

各自がそれぞれの思いで富士山と会話し、シャッターを押してきた。

:

: 虻

虻

:下山道

:下山道

我々は 三輪神社へ降りる、単調な

三輪神社へ降りる、単調な 下りが続いた。

下りが続いた。

:上り登山道

:上り登山道

上り登山道、白井平分岐からの登りだろうか?

上り登山道、白井平分岐からの登りだろうか?

14:20 林道への標示

:今倉山

:今倉山

:鞍部が分岐

:鞍部が分岐

:林道へ

:林道へ

:ススキが

:ススキが

:

:

北側の山並み、三つ峠(正面)~清八山~本社ケ丸への 稜線

稜線

:アカマツ

:アカマツ

:旧登山口

:旧登山口

この沢を渡り、登るが道が崩壊し、今は林道経由が メインになっている。

メインになっている。

:三輪神社

:三輪神社

14:40  三輪神社に着いた、都留市駅へのバスは15:22発、

三輪神社に着いた、都留市駅へのバスは15:22発、 迷わず

迷わず 歩いて下る事に。

歩いて下る事に。

:登山口

:登山口

ここが御正体入口バス停からの 登山口だった?(今は歩く人はいない)

登山口だった?(今は歩く人はいない)

:紅葉

:紅葉

バスに乗っていれば見れなかった紅葉、

見事でした。

見事でした。

バス停ごとに 時刻表を確認しながら歩いた、

時刻表を確認しながら歩いた、

15:18 「 熊井戸」バス停で

熊井戸」バス停で バスに乗ることにした。(バス運賃で210円分歩いたことになる)

バスに乗ることにした。(バス運賃で210円分歩いたことになる)

当初の予定通り、15:40 都留市駅着、 ホリデー快速富士山2号は16:34発

ホリデー快速富士山2号は16:34発

駅で

時間をつぶし、帰途に着いた。電車は

時間をつぶし、帰途に着いた。電車は

混んでいた。

混んでいた。

*

行程:標高差682m、15km、5.5時間

行程:標高差682m、15km、5.5時間

8:10 富士急都留市駅バス =9:08 道坂隧道登山口 ⇒9:20 御正体分岐

⇒10:17 岩下ノ丸 ⇒10:45 牧ノ沢山 ⇒11:15 白井平分岐

⇒12:00~35 御正体山:昼食 ⇒13:00 峰宮跡 ⇒13:05 分岐(富士山展望地)

⇒14:20 林道 ⇒14:40 三輪神社 ⇒⇒⇒15:30 熊井戸バス停 =都留市駅

**

常緑樹の選択

常緑樹の選択

:シイの実

:シイの実

マツ、スギ、シイ等の常緑樹は1年以上枯死しない葉を持っている。

葉の表面を 光沢コートで覆った分厚く丈夫な

光沢コートで覆った分厚く丈夫な 葉で、冬も葉を落とさず、光合成を行います。

葉で、冬も葉を落とさず、光合成を行います。

そのかわり、常緑樹の 成長は、あまり速く

成長は、あまり速く ありません。

ありません。

夏の間もまわりの草木が急成長するのに比較し、 地味な成長しかしません。

地味な成長しかしません。

一年中、 長く

長く 地道に

地道に 堅実に、それが常緑樹の生き方です。

堅実に、それが常緑樹の生き方です。