今回は、「染付 菊絵 大角皿」の紹介です。

表面

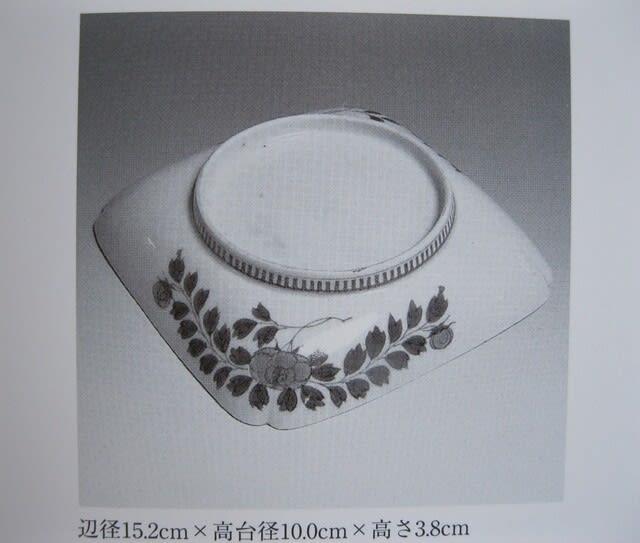

裏面

生 産 地: 肥前 鍋島藩窯

製作年代: 江戸時代後期

サ イ ズ : 辺径;15.3cm 高台径;9.5cm 高さ;3.8cm

これは、いわゆる「後期鍋島」と言われるものです。

この類品が、「鍋島 後期の作風を観る」(小木 一良著 創樹社美術出版 平成14年発行)に掲載されていますので、まず、次に、それを紹介いたします。

(30)菊絵大角皿(1)

写真(30)と(31)の表文様と器形を見たとき、殆んど差違は見出し難い。

写真(31)は天保10年銘の箱入品であり、写真(30)も同年頃の作かと考え易いが、裏側面カニ牡丹文をみると、(31)は葉数が26枚であり、(30)は30枚で描かれている。詳細に見ると高台作り、高台櫛目文にも違いが見られる。

又、(30)は辺径が15糎を超えているが(31)は14.7cmである。

本品は安永3年に近い年代の作品と考えられる。

(31)菊絵大角皿(2)

本品は「天保10年(1839)」在銘箱に入り伝世したもので、先著「伊万里の変遷」に掲載している。染付の色合い、釉調共に美しく造形も良い作品である。しかし、裏側面カニ牡丹文の葉数は26枚である。裏文様は(30)と比べ大きな変化が見られる。

この文様は元々、将軍家お好みで始まっている点を見れば、その後も殊に入念に製作されたのかもしれない。

ほぼ同形の方形皿で先の「山水絵中角皿」とこの「菊絵大角皿」は何故、中皿と大皿と区別されているのだろうか、その理由は論考中に記しているので参照いただきたい。

<参考>「中皿と大皿の区別」・・・論考中から抜粋(P.218)

次に江戸時代と現代で大きさを示す呼称が変化している点を付記しておきたい。

方形皿で「山水絵中角皿」と「菊絵大角皿」の記載が見られる。

私は江戸期の伊万里箱書品は多数調査してきたが、丸皿で口径14~5cmの皿はすべて「中皿」記されており、口径18cm程度になると「大皿」と記されている。例外は見た記憶はない。

「山水絵角皿」は伝世品をみると大体辺径14.2cmくらいである。一方、「菊絵角皿」の伝世品には口径14cm台のものも存在するが古作と見られるものは大体15.2~3cmくらいのものが多い。これらを同面積の円形皿に換算してみると、前者は口径16.ocm、後者は17.3cm程度となる。山水絵角皿を「中角皿」、菊絵角皿を「大角皿」と記したのは当時の一般的呼称によっているものである。

以上の「鍋島 後期の作風を観る」の解説によりますと、今回紹介の「染付 菊絵 大角皿」は、裏側面カニ牡丹文の葉数が30枚ですし、辺径も15糎を超えていますので、「鍋島 後期の作風を観る」の図(30)菊絵大角皿(1)に近いことが分かります。つまり、今回紹介の「染付 菊絵 大角皿」は、安永3年に近い頃に作られたものであることが分かります。

ところで、余談になりますが、「鍋島」は、鍋島藩から将軍家への献上品、或いは、各大名等への贈答用の食器だったわけですよね。そして、各大名等は、贈られたそれら食器を、茶道具等の美術品を納めた蔵である数寄方にではなく、日用品等を納めた蔵である納戸方に保管していたということですね。

そうであれば、大名達は納戸方に保管していたくらいですから、これらを下級武士等に簡単に下賜したことも考えられますね。

そのようなことを考えますと、現代では、これらが、とんでもない所から出てこないとも限らないわけですね。

「鍋島」獲得にはまだまだ高い可能性が秘められているのではないでしょうか! まだまだ大きな夢が残されていると思います!!