大アンプは最初に作った基板が失敗作で、パワーMOS-FETのピンが合わないという不具合がありました。日立製と東芝製でも足の配置が違うし、ちょっと混乱していたのです (;´Д`)

結局、日立製のMOS-FETにフィットする基板に作り変えたのですが、東芝製のMOS-FETも使ってみたいという構想は最初からありました。それで、トラブル続きの読者2名に、東芝製のMOS-FETが使える最初の基板で作りなおしてもらっています。

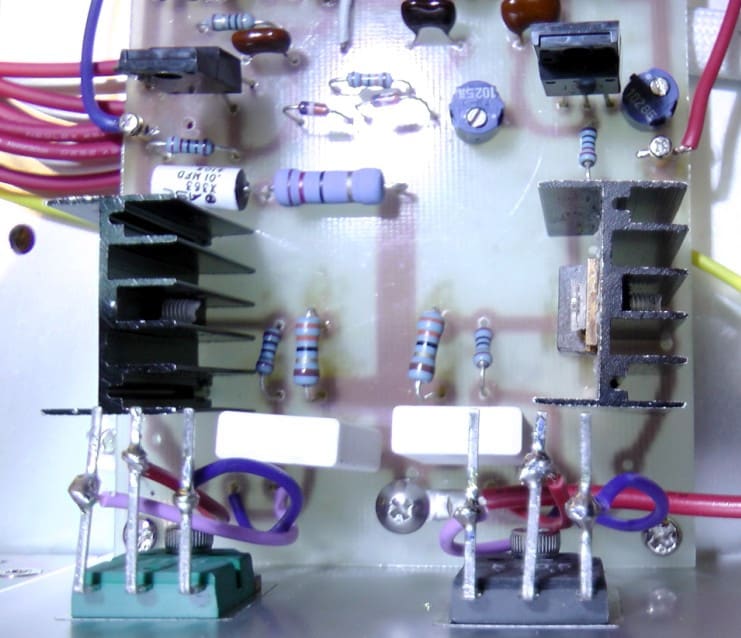

左 東芝製のMOS-FETと表裏逆に設計してしまった基板

右 日立製のMOS-FETと日立製にフィットする新基板

日立製にフィットする基板で東芝製のMOS-FETを使う場合は足が交差してこのままでは使えない

日立製にフィットする基板で日立製のMOS-FETを使う場合は、ヒートシンクにもぴったりフィットする設計ですが、東芝製を使う場合は足が交差して無理です。そこで考えたのが逆鉾 (;^ω^)

天逆鉾など、古代史で逆鉾が出てきますが、MOS-FETの足が上を向く逆鉾にすれば、東芝製を使うことができる。それで実装してみました (^ω^)

Lチャンネル

リード線が交差する

リード線は50mm-55mmで先端を輪にした

Rチャンネル

こちらは最初の失敗基板で、東芝製を使う場合にリード線が交差しない

パワー段のドレインに供給するプラス・マイナス電源はジャンパー線で繋ぐ

まだ調整も音出しもしてませんが、東芝製MOS-FETはゲート電圧が1.8Vと高いので、0.7V程度の日立製よりバイアス調整トリマーを回す必要があります。ソース抵抗の0.22Ωの電圧を監視して、0.022Vなら100mAのバイアス電流。音出しながら、歪が小さくなるポイントを探します。東芝製を使っているソニーのアンプは250mAも流しているのでヒートシンクは結構ホカホカになります (^_^;)

東芝製の2SJ115/2SK405は、クリスタルガラスの音と言われ、山水電気の高級機に使われました。日立とは違う音ですが、電源が弱い大アンプで違いが出るか、試聴会で聴き比べをすることになります (;・∀・)

18日 2:45 調整と音出し

Lチャンネルはスンナリと調整できたのですが、Rチャンネルの終段MOSのゲート電圧が全く上がりません。それで、ドライバ段の33Ωを56Ωにして再調整。まだ1.8Vには足りませんが1.4Vまでアップ。バイアス電流も50mA程度まで上昇。これなら何とか動作する。ちなみに、Lチャンネルは130mA程度です。

音はMOSらしい繊細さがあって、日立と似ています。日立のほうがまろやかかも。耳の良い人なら聴き分けることが出来るかも (;^ω^)

課題として、ドライバー段のゲート電圧が上がり、2SJ76/2SK213の負担が大きそうなので、これは下げたい。要するに、ドライバー段を酷使しなくても終段ゲート電圧が上がればよいのだから、ドライバー段のソース抵抗を倍にする。33Ωを56Ωに。

Rチャンネルは56Ωでも足りなかったので、こちらは82Ωから100Ωに適正値がありそう。試行錯誤しないと (=o=;)

11:40 調整終わり (~_~;)

最終的に決めた数値は以下

Lチャンネル

ソース抵抗 33Ω→56Ω

k213ゲート電圧 2.88V

56Ω両端電圧 1.88V 電流は23.5mA

k405ゲート電圧 1.7V

0.22Ω両端電圧 34.3mV バイアス電流154mA

Rチャンネル

ソース抵抗 33Ω→68Ω

k213ゲート電圧 2.9V

68Ω両端電圧 1.77V 電流は26mA

k405ゲート電圧 2.2V

0.22Ω両端電圧 33.7mV バイアス電流153mA

バイアス調整トリマーを1kΩから2kΩに変更

若松通商で売っていた2SJ115/2SK405のバラ付きがLRの違い。ゲート電圧1.8Vのコンプリのはずが、片チャンネルは2V台だった。特性が揃っていると苦労しない (ーー;)

15:00

調整用に基板を何度もひっくり返していたらパワーMOSの足が折れて切れかかっていた orz

無駄に長くしていたからひっくり返した基板に引っかかった (;´Д`)

そもそも足を曲げる必要がないのではないニカ?

ハンダ付けして補強して大丈夫だけど気をつけるように (;^ω^)

視聴中 ピアノがいい (;・∀・)

結局、日立製のMOS-FETにフィットする基板に作り変えたのですが、東芝製のMOS-FETも使ってみたいという構想は最初からありました。それで、トラブル続きの読者2名に、東芝製のMOS-FETが使える最初の基板で作りなおしてもらっています。

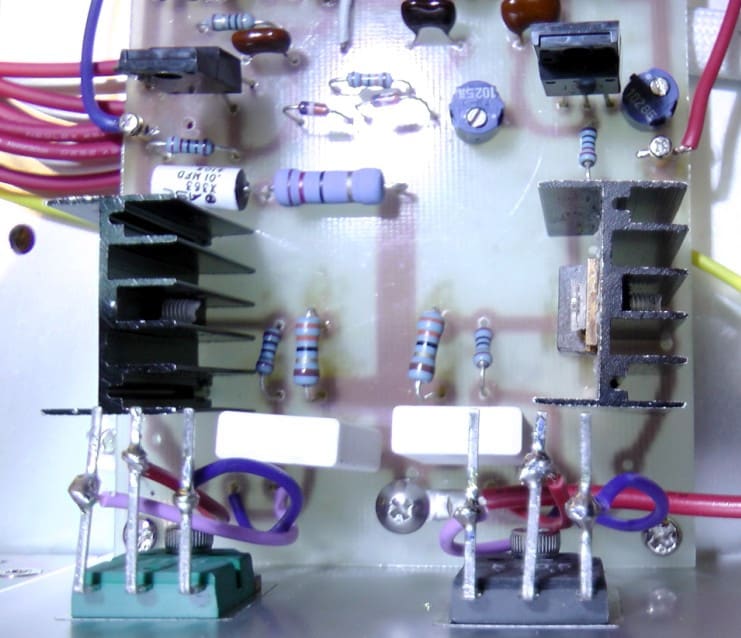

左 東芝製のMOS-FETと表裏逆に設計してしまった基板

右 日立製のMOS-FETと日立製にフィットする新基板

日立製にフィットする基板で東芝製のMOS-FETを使う場合は足が交差してこのままでは使えない

日立製にフィットする基板で日立製のMOS-FETを使う場合は、ヒートシンクにもぴったりフィットする設計ですが、東芝製を使う場合は足が交差して無理です。そこで考えたのが逆鉾 (;^ω^)

天逆鉾など、古代史で逆鉾が出てきますが、MOS-FETの足が上を向く逆鉾にすれば、東芝製を使うことができる。それで実装してみました (^ω^)

Lチャンネル

リード線が交差する

リード線は50mm-55mmで先端を輪にした

Rチャンネル

こちらは最初の失敗基板で、東芝製を使う場合にリード線が交差しない

パワー段のドレインに供給するプラス・マイナス電源はジャンパー線で繋ぐ

まだ調整も音出しもしてませんが、東芝製MOS-FETはゲート電圧が1.8Vと高いので、0.7V程度の日立製よりバイアス調整トリマーを回す必要があります。ソース抵抗の0.22Ωの電圧を監視して、0.022Vなら100mAのバイアス電流。音出しながら、歪が小さくなるポイントを探します。東芝製を使っているソニーのアンプは250mAも流しているのでヒートシンクは結構ホカホカになります (^_^;)

東芝製の2SJ115/2SK405は、クリスタルガラスの音と言われ、山水電気の高級機に使われました。日立とは違う音ですが、電源が弱い大アンプで違いが出るか、試聴会で聴き比べをすることになります (;・∀・)

18日 2:45 調整と音出し

Lチャンネルはスンナリと調整できたのですが、Rチャンネルの終段MOSのゲート電圧が全く上がりません。それで、ドライバ段の33Ωを56Ωにして再調整。まだ1.8Vには足りませんが1.4Vまでアップ。バイアス電流も50mA程度まで上昇。これなら何とか動作する。ちなみに、Lチャンネルは130mA程度です。

音はMOSらしい繊細さがあって、日立と似ています。日立のほうがまろやかかも。耳の良い人なら聴き分けることが出来るかも (;^ω^)

課題として、ドライバー段のゲート電圧が上がり、2SJ76/2SK213の負担が大きそうなので、これは下げたい。要するに、ドライバー段を酷使しなくても終段ゲート電圧が上がればよいのだから、ドライバー段のソース抵抗を倍にする。33Ωを56Ωに。

Rチャンネルは56Ωでも足りなかったので、こちらは82Ωから100Ωに適正値がありそう。試行錯誤しないと (=o=;)

11:40 調整終わり (~_~;)

最終的に決めた数値は以下

Lチャンネル

ソース抵抗 33Ω→56Ω

k213ゲート電圧 2.88V

56Ω両端電圧 1.88V 電流は23.5mA

k405ゲート電圧 1.7V

0.22Ω両端電圧 34.3mV バイアス電流154mA

Rチャンネル

ソース抵抗 33Ω→68Ω

k213ゲート電圧 2.9V

68Ω両端電圧 1.77V 電流は26mA

k405ゲート電圧 2.2V

0.22Ω両端電圧 33.7mV バイアス電流153mA

バイアス調整トリマーを1kΩから2kΩに変更

若松通商で売っていた2SJ115/2SK405のバラ付きがLRの違い。ゲート電圧1.8Vのコンプリのはずが、片チャンネルは2V台だった。特性が揃っていると苦労しない (ーー;)

15:00

調整用に基板を何度もひっくり返していたらパワーMOSの足が折れて切れかかっていた orz

無駄に長くしていたからひっくり返した基板に引っかかった (;´Д`)

そもそも足を曲げる必要がないのではないニカ?

ハンダ付けして補強して大丈夫だけど気をつけるように (;^ω^)

視聴中 ピアノがいい (;・∀・)