早いもので来週は2月、今年の桜島は噴火回数が多いように感じます。

1月25日6時44分 小さくなった月 かごしま健康の森公園

今朝も近場のかごしま健康の森公園へ出かけました。月はずいぶん小さくなり近くに見えた明るい星は金星のようです。

空全体では雲は少なめですが、桜島周辺だけは雲が多く朝日撮影はやや期待ハズレでした。

1月25日7時48分 朝日を隠すような桜島の薄煙

大阪万博キャラで気味の悪いミャクミャクを思わせる噴煙は勢いがなく、朝日を完全に隠すことはありませんでした。

1月24日 8時ちょうど ようやく日射しが一部見えた

風景写真は期待通りに行かないのが半ば当たり前、早起きして朝の公園でウォーキングができるので良しとしましょう。

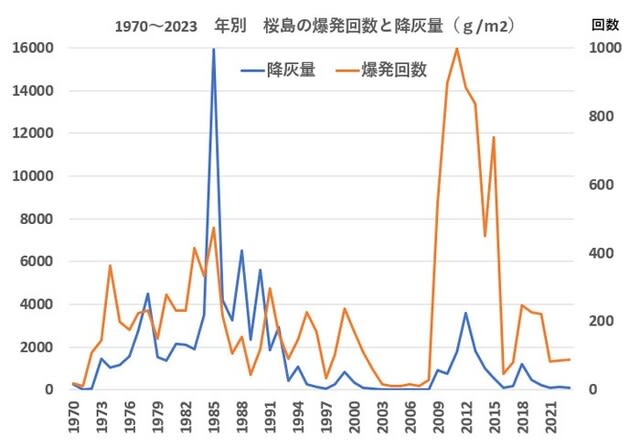

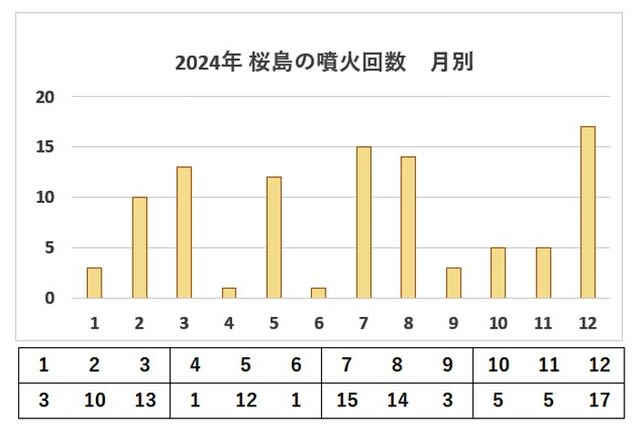

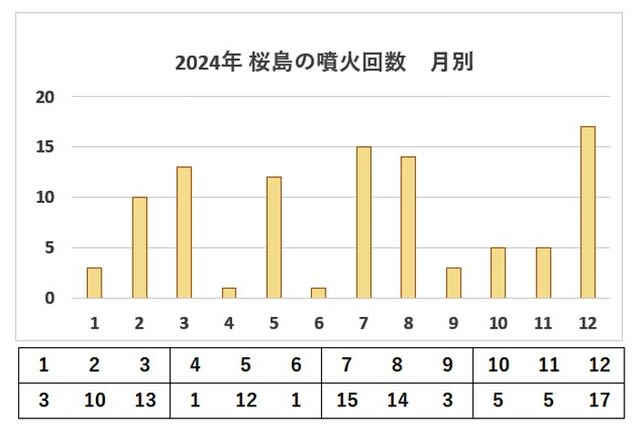

昨年の桜島の噴火回数 気象庁データを基に表やグラフを作成

活動が穏やかで2024年の噴火回数は99回でした。大正噴火から111年となりましたが、ここ数年の活動は比較的穏やかな状態が続いています。

2021年以降の噴火回数

全般に活動は穏やかで、2023年は一時的に昭和火口からの噴火がありました。

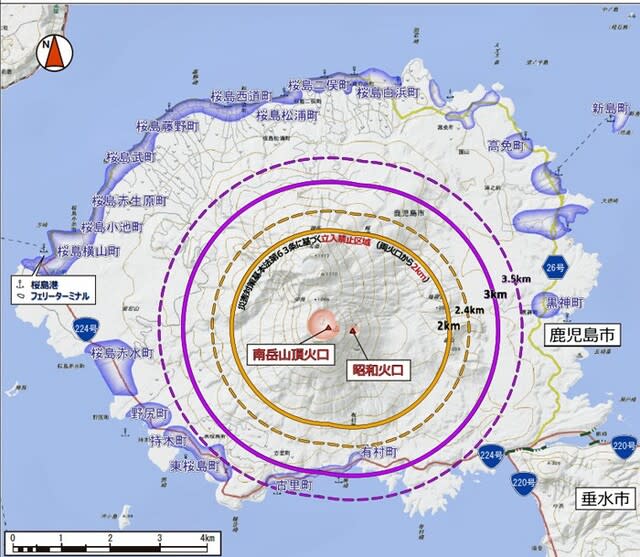

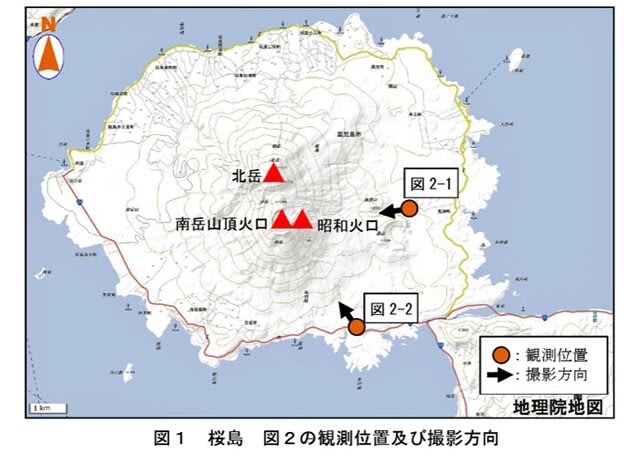

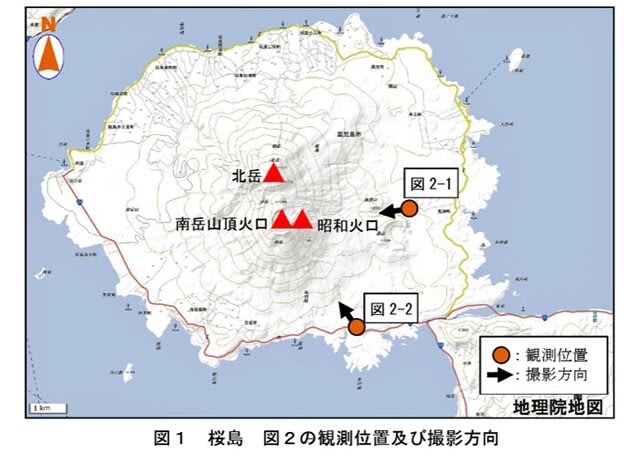

昭和火口の位置関係

昭和火口は南岳火口の東側斜面にあります。南岳火口よりも小さなものですが、東側からは目に付きやすく小さな噴火でも大きく感じられます。

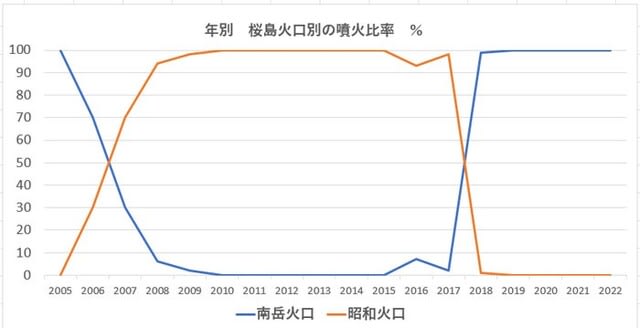

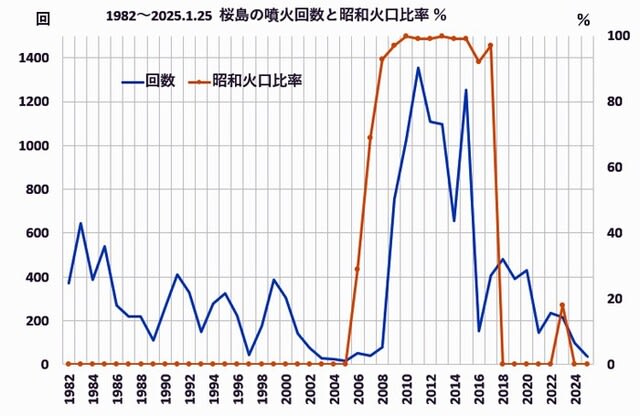

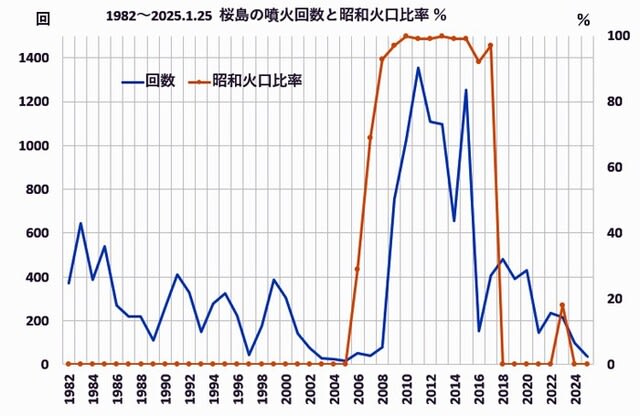

1982年以降の噴火回数と昭和火口の活動比率

噴火回数の多かった年は殆どが昭和火口からの噴火でした。夜には大きな花火が上がるような景色が撮影できるため、天候を見ながら何度も夜間撮影に通いました。

昭和火口と南岳火口 2015/01/23 18時10分

桜島東部の黒神地区から撮影したものです。昭和火口は斜面に開いていますが、南岳火口に比べるとはるかに小さいものでした。南岳火口をすり鉢とすれば、湯飲み茶碗ほどに感じました。

昭和火口からの噴火 2015/01/23 20時38分

車の中から火口の様子を見て、火口が明るくなると同時にシャッターを押します。露出時間は30秒なので派手目に写っていますが、噴火規模としてはごく小さなものです。

シャッターが遅れると空から火の粉が降るだけのさえない画像になってしまいますので、車内暖房を高くせずひたすら火口の変化を注視するものでした、

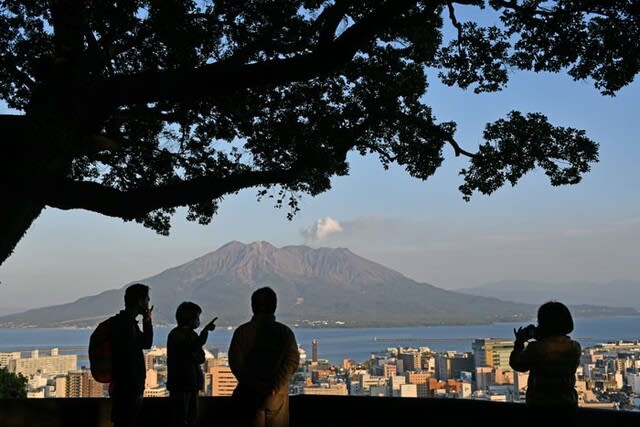

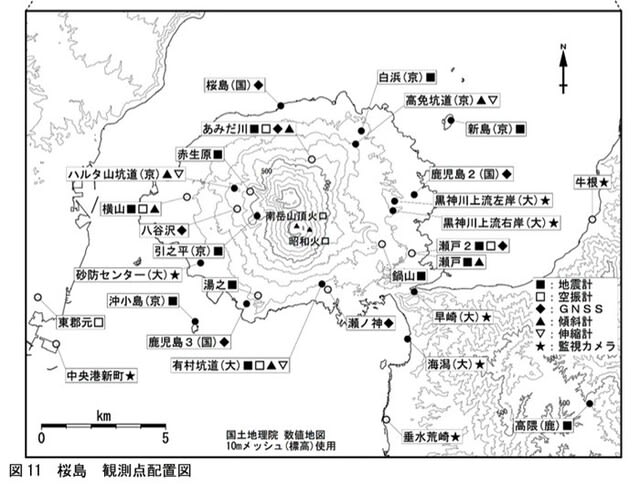

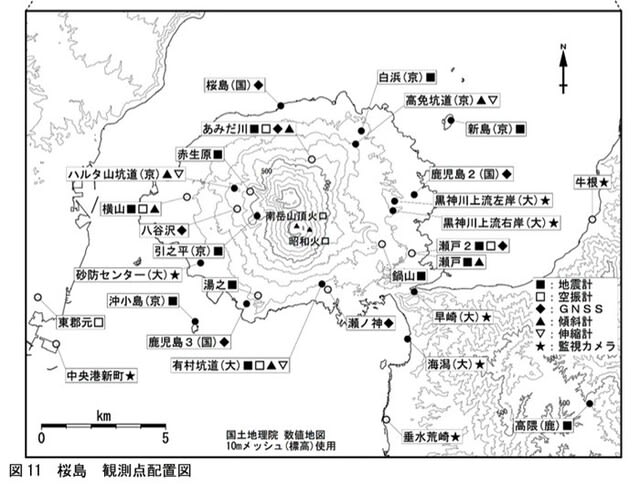

桜島の観測体制

最近では木曽の御岳山の活動が活発化し、富士山の噴火に備える重要性も話題になっています。

桜島と周辺には観測体制が整備され、ごく細かな変動も捉えられるようになっています。

桜島と鹿児島湾北部

鹿児島湾北部は陥没した大規模カルデラであり、その南側に誕生した新しい火山が桜島です。

薩摩半島と大隅半島を結ぶ交通路線として鹿児島市が運営する桜島フェリーは住民避難に備え、24時間体制で運航されています。

海底や海上に交通路整備の構想もありますが、巨額な費用を要するもので、桜島の活動が続く中での整備は極めて困難でしょう。

経営が厳しい桜島フェリーですが、住民の生命を守る重要インフラとして頑張ってほしいものです。

桜島の火山灰が降る垂水市海潟漁港 2013/11/21

桜島の活動が激しい頃は風向き次第で鹿児島市街地でも灰神楽に見舞われるのが日常風景でした。

今年は噴火回数が例年より多めに感じられ、東風の多い夏場は火山灰の影響をかなり受けそうな気がします。

たまに噴煙を上げて観光客を歓迎する程度の活動でいてくれると良いのですが、どうなるでしょうか。

1月25日6時44分 小さくなった月 かごしま健康の森公園

今朝も近場のかごしま健康の森公園へ出かけました。月はずいぶん小さくなり近くに見えた明るい星は金星のようです。

空全体では雲は少なめですが、桜島周辺だけは雲が多く朝日撮影はやや期待ハズレでした。

1月25日7時48分 朝日を隠すような桜島の薄煙

大阪万博キャラで気味の悪いミャクミャクを思わせる噴煙は勢いがなく、朝日を完全に隠すことはありませんでした。

1月24日 8時ちょうど ようやく日射しが一部見えた

風景写真は期待通りに行かないのが半ば当たり前、早起きして朝の公園でウォーキングができるので良しとしましょう。

昨年の桜島の噴火回数 気象庁データを基に表やグラフを作成

活動が穏やかで2024年の噴火回数は99回でした。大正噴火から111年となりましたが、ここ数年の活動は比較的穏やかな状態が続いています。

2021年以降の噴火回数

全般に活動は穏やかで、2023年は一時的に昭和火口からの噴火がありました。

昭和火口の位置関係

昭和火口は南岳火口の東側斜面にあります。南岳火口よりも小さなものですが、東側からは目に付きやすく小さな噴火でも大きく感じられます。

1982年以降の噴火回数と昭和火口の活動比率

噴火回数の多かった年は殆どが昭和火口からの噴火でした。夜には大きな花火が上がるような景色が撮影できるため、天候を見ながら何度も夜間撮影に通いました。

昭和火口と南岳火口 2015/01/23 18時10分

桜島東部の黒神地区から撮影したものです。昭和火口は斜面に開いていますが、南岳火口に比べるとはるかに小さいものでした。南岳火口をすり鉢とすれば、湯飲み茶碗ほどに感じました。

昭和火口からの噴火 2015/01/23 20時38分

車の中から火口の様子を見て、火口が明るくなると同時にシャッターを押します。露出時間は30秒なので派手目に写っていますが、噴火規模としてはごく小さなものです。

シャッターが遅れると空から火の粉が降るだけのさえない画像になってしまいますので、車内暖房を高くせずひたすら火口の変化を注視するものでした、

桜島の観測体制

最近では木曽の御岳山の活動が活発化し、富士山の噴火に備える重要性も話題になっています。

桜島と周辺には観測体制が整備され、ごく細かな変動も捉えられるようになっています。

桜島と鹿児島湾北部

鹿児島湾北部は陥没した大規模カルデラであり、その南側に誕生した新しい火山が桜島です。

薩摩半島と大隅半島を結ぶ交通路線として鹿児島市が運営する桜島フェリーは住民避難に備え、24時間体制で運航されています。

海底や海上に交通路整備の構想もありますが、巨額な費用を要するもので、桜島の活動が続く中での整備は極めて困難でしょう。

経営が厳しい桜島フェリーですが、住民の生命を守る重要インフラとして頑張ってほしいものです。

桜島の火山灰が降る垂水市海潟漁港 2013/11/21

桜島の活動が激しい頃は風向き次第で鹿児島市街地でも灰神楽に見舞われるのが日常風景でした。

今年は噴火回数が例年より多めに感じられ、東風の多い夏場は火山灰の影響をかなり受けそうな気がします。

たまに噴煙を上げて観光客を歓迎する程度の活動でいてくれると良いのですが、どうなるでしょうか。