9月29日(日)大石神社秋季大祭に多くの踊りが奉納されました。

さつま町中津川地区の方々が奉納されている踊りの総称が、金吾様踊りです。鹿児島の方言(いわゆる鹿児島語)では「きんごさあおどい」と呼ばれ親しまれています。

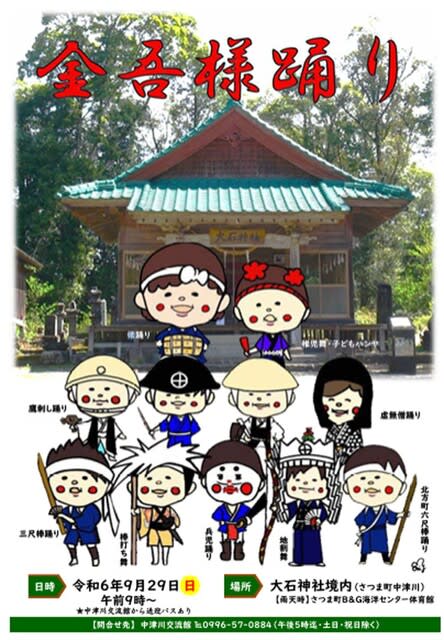

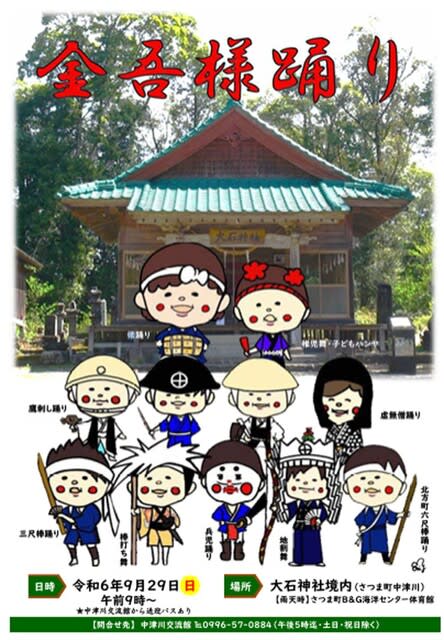

さつま町観光サイトから引用 ポスターとプログラムの一部

さつま町中津川地区に伝わる金吾様踊りは、織田・豊臣の時代にこの地域を治めていた祁答院島津家初代「金吾左衛門尉歳久」を祀る「大石神社」秋季大祭に奉納される踊りです。『大石神社』は武の神・安産の神・稲作の神として崇敬されています。

奉納踊りは、地区の青壮年による「地割舞」「虚無僧踊り」「鷹刺し踊り」「兵児踊り」「三尺棒踊り」「北方町六尺棒踊り」「棒打ち舞」、小学生の「俵踊り」、保育園児の「稚児舞」「こどもハンヤ節」などが演目として予定されています。

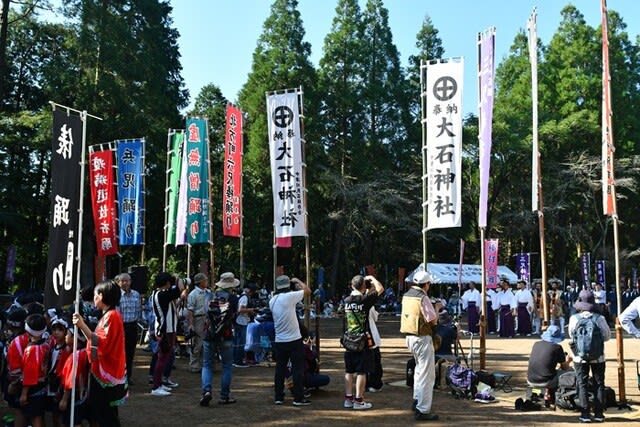

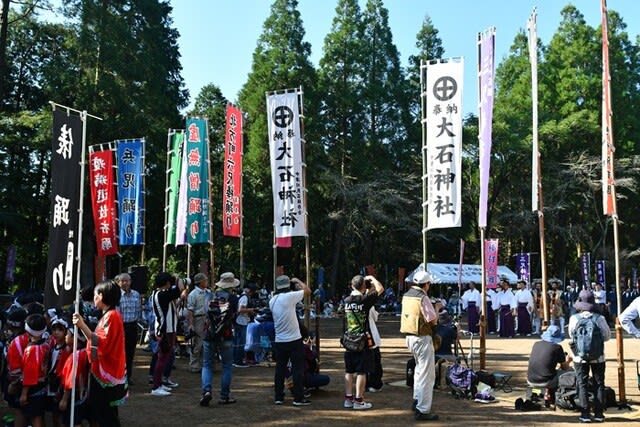

9時8分 すでに多くのカメラマン 以下の画像は9月29日に撮影

昨年は小雨に濡れながら撮影しましたが、今年は天気が良すぎて明暗差が強く難しい撮影でした。

各地の祭りでよく一緒になるカメラマンさんが来ていて、カメラや祭りの話にしばし時を忘れました。

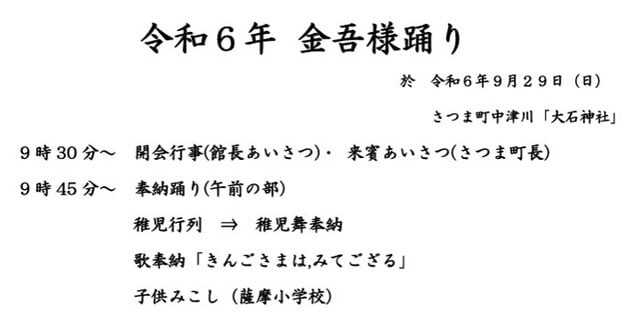

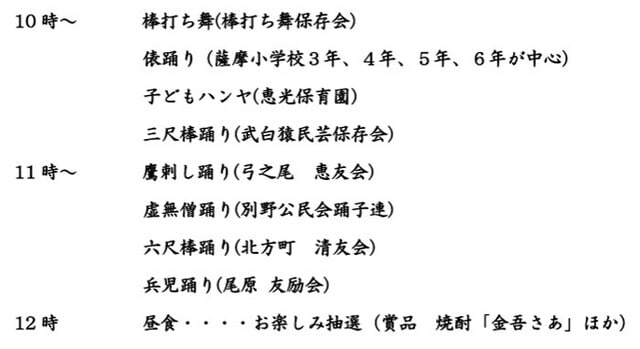

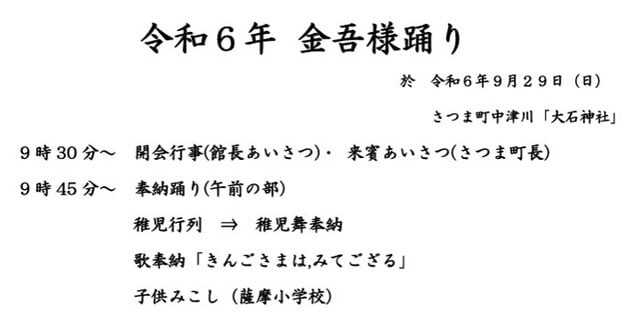

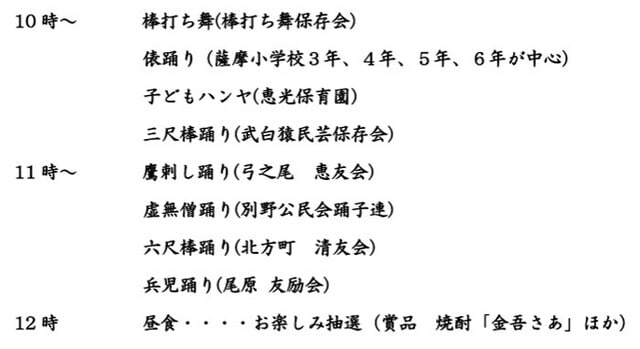

今年のプログラムの一部

開会あいさつは9時半ですが、9時過ぎから踊り団体ごとに参拝が始まっていました。

次の機会には踊り一行が鉦や太鼓を鳴らしながら、神社に向かう様子も写したいものです。

9時41分 最初は子供たちが主役 稚児行列

踊りは午後にも奉納されますが幼児の出演は午前中のみ

稚児行列、子どもみこし、子どもハンヤは午前中だけの奉納です。午前の部が終わると地元特産品が当たる抽選会があり、その後多くの人が帰ります。

午後の部は13時から俵踊りが始まり、大人たちの踊りが主で14時40分に閉会予定となっていました。

境内の出店

午後の踊りはカメラマンが少なく撮影しやすい反面、朝から頑張り続けるには体力が続かず私もギブアップしました。

9時56分 子供みこし(薩摩小学校)

10時33分 俵踊り(薩摩小学校3~6年生が中心)

10時53分 子どもハンヤ(恵光保育園)

11時2分 三尺棒踊り(武白猿民芸保存会)

11時10分 鷹刺し踊り(弓之尾 恵友会)

11時24分 手踊り 息の合ったダイナミックな踊りで盛り上がる

11時33分 虚無僧踊り(別府公民館踊子連)

11時45分 六尺棒踊り(北方町 清友会)

11時43分 まもなく出番 兵児踊り(尾原 友励会)

11時58分 高く飛び跳ねる 兵児踊り

鹿児島に残る伝統行事の中でも、幼児から青壮年まで出演して各種の踊りが奉納されるのが金吾様踊りの特色です。

兵児踊りのことを金吾様踊りと呼ぶのかと思っていたほど、兵児踊りはマスコミに多く取り上げられます。

30日付の地元紙にも兵児踊りの写真が出ていて、観客は約1600人と書かれていました。

地域を挙げて伝統芸能の保存に頑張っておられることに、毎年のことながら深く敬意を表します。

今日もカメラ2台を使い、一つでは一部動画を記録、もう一台で踊りを追いました。ここは踊り会場の境内が広く、周囲を林に囲まれて明暗差がきついのが特徴です。

さらに観客だけでなくカメラマンも多いため、踊りの途中で場所移動が難しく撮影が単調になりがちです。

300ミリ以上の望遠レンズで引き寄せると踊子の表情が出そうですが、周囲が写らないことで祭りの雰囲気が出ない気がして難しい面もありそうです。

カメラ性能や撮影技術が追い付かないことを嘆いても面白くないので、祭りを楽しむことに徹しました。

さつま町の方々には今年も多くの踊りを見せて頂きありがとうございました。台風18号が気になりますが、収穫の秋が順調でありますように・・・祈りながら帰途に就きました。

さつま町中津川地区の方々が奉納されている踊りの総称が、金吾様踊りです。鹿児島の方言(いわゆる鹿児島語)では「きんごさあおどい」と呼ばれ親しまれています。

さつま町観光サイトから引用 ポスターとプログラムの一部

さつま町中津川地区に伝わる金吾様踊りは、織田・豊臣の時代にこの地域を治めていた祁答院島津家初代「金吾左衛門尉歳久」を祀る「大石神社」秋季大祭に奉納される踊りです。『大石神社』は武の神・安産の神・稲作の神として崇敬されています。

奉納踊りは、地区の青壮年による「地割舞」「虚無僧踊り」「鷹刺し踊り」「兵児踊り」「三尺棒踊り」「北方町六尺棒踊り」「棒打ち舞」、小学生の「俵踊り」、保育園児の「稚児舞」「こどもハンヤ節」などが演目として予定されています。

9時8分 すでに多くのカメラマン 以下の画像は9月29日に撮影

昨年は小雨に濡れながら撮影しましたが、今年は天気が良すぎて明暗差が強く難しい撮影でした。

各地の祭りでよく一緒になるカメラマンさんが来ていて、カメラや祭りの話にしばし時を忘れました。

今年のプログラムの一部

開会あいさつは9時半ですが、9時過ぎから踊り団体ごとに参拝が始まっていました。

次の機会には踊り一行が鉦や太鼓を鳴らしながら、神社に向かう様子も写したいものです。

9時41分 最初は子供たちが主役 稚児行列

踊りは午後にも奉納されますが幼児の出演は午前中のみ

稚児行列、子どもみこし、子どもハンヤは午前中だけの奉納です。午前の部が終わると地元特産品が当たる抽選会があり、その後多くの人が帰ります。

午後の部は13時から俵踊りが始まり、大人たちの踊りが主で14時40分に閉会予定となっていました。

境内の出店

午後の踊りはカメラマンが少なく撮影しやすい反面、朝から頑張り続けるには体力が続かず私もギブアップしました。

9時56分 子供みこし(薩摩小学校)

10時33分 俵踊り(薩摩小学校3~6年生が中心)

10時53分 子どもハンヤ(恵光保育園)

11時2分 三尺棒踊り(武白猿民芸保存会)

11時10分 鷹刺し踊り(弓之尾 恵友会)

11時24分 手踊り 息の合ったダイナミックな踊りで盛り上がる

11時33分 虚無僧踊り(別府公民館踊子連)

11時45分 六尺棒踊り(北方町 清友会)

11時43分 まもなく出番 兵児踊り(尾原 友励会)

11時58分 高く飛び跳ねる 兵児踊り

鹿児島に残る伝統行事の中でも、幼児から青壮年まで出演して各種の踊りが奉納されるのが金吾様踊りの特色です。

兵児踊りのことを金吾様踊りと呼ぶのかと思っていたほど、兵児踊りはマスコミに多く取り上げられます。

30日付の地元紙にも兵児踊りの写真が出ていて、観客は約1600人と書かれていました。

地域を挙げて伝統芸能の保存に頑張っておられることに、毎年のことながら深く敬意を表します。

今日もカメラ2台を使い、一つでは一部動画を記録、もう一台で踊りを追いました。ここは踊り会場の境内が広く、周囲を林に囲まれて明暗差がきついのが特徴です。

さらに観客だけでなくカメラマンも多いため、踊りの途中で場所移動が難しく撮影が単調になりがちです。

300ミリ以上の望遠レンズで引き寄せると踊子の表情が出そうですが、周囲が写らないことで祭りの雰囲気が出ない気がして難しい面もありそうです。

カメラ性能や撮影技術が追い付かないことを嘆いても面白くないので、祭りを楽しむことに徹しました。

さつま町の方々には今年も多くの踊りを見せて頂きありがとうございました。台風18号が気になりますが、収穫の秋が順調でありますように・・・祈りながら帰途に就きました。