今日、久々に高円寺「ルネッサンス」に行きました。

ここでコーヒーを飲みながら、ハイドン先生の曲を聴くのは

また格別です。

あまりお客さんがいないのがちょっと心配です。

近くにお立ち寄りの際は、是非行ってみて下さい。

さて、坂本龍一総合監修によるCD付きの新しい「音楽全集」が

発売されていますが、同名の番組がNHKで始まりました。

全集同様、番組でも最初に取り上げられるのはやはり、

「音楽の父」バッハ大先生です。

第1回の放送では、浅田彰氏がゲスト講師で、

哲学的、思想的な話が多くちょっと期待外れ?でしたが、

第2回は音楽理論中心で面白かったです。

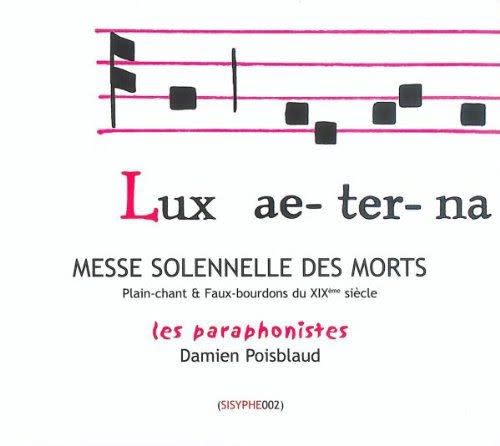

グレゴリオ聖歌などの教会音楽からバッハ大先生に至る過程で、

一番大きかったのは「ミ」の音の発見だったのでは、

という話がありました。

それまでは、<ド-ソ>の五度の和音だったところに、

徐々に<ド-ミ>の三度が登場してきます。

五度に比べて不協和な三度の響きに対する感覚の変化が

やがて<ド-ミ-ソ>の三和音になり、

音楽に「不安-解決」という物語が生まれた、ということです。

音楽理論初心者にとっては、こういう話が面白いんですよね。

何回シリーズの番組かわかりませんが、今後も楽しみです。

それと呼応するかのように、今月からフジテレビNEXTで

『菊地成孔と大谷能生の「憂鬱と官能を教えた学校」TV』が始まります。

こちらはそれ以上に期待大です。

ここでコーヒーを飲みながら、ハイドン先生の曲を聴くのは

また格別です。

あまりお客さんがいないのがちょっと心配です。

近くにお立ち寄りの際は、是非行ってみて下さい。

さて、坂本龍一総合監修によるCD付きの新しい「音楽全集」が

発売されていますが、同名の番組がNHKで始まりました。

全集同様、番組でも最初に取り上げられるのはやはり、

「音楽の父」バッハ大先生です。

第1回の放送では、浅田彰氏がゲスト講師で、

哲学的、思想的な話が多くちょっと期待外れ?でしたが、

第2回は音楽理論中心で面白かったです。

グレゴリオ聖歌などの教会音楽からバッハ大先生に至る過程で、

一番大きかったのは「ミ」の音の発見だったのでは、

という話がありました。

それまでは、<ド-ソ>の五度の和音だったところに、

徐々に<ド-ミ>の三度が登場してきます。

五度に比べて不協和な三度の響きに対する感覚の変化が

やがて<ド-ミ-ソ>の三和音になり、

音楽に「不安-解決」という物語が生まれた、ということです。

音楽理論初心者にとっては、こういう話が面白いんですよね。

何回シリーズの番組かわかりませんが、今後も楽しみです。

それと呼応するかのように、今月からフジテレビNEXTで

『菊地成孔と大谷能生の「憂鬱と官能を教えた学校」TV』が始まります。

こちらはそれ以上に期待大です。