市内のガソリンスタンドで給油しようとしたときのこと。向こう側の年配の方から声が掛かりました。仮にマッさんとしておきましょう。わたしはマッさんをまったく存じあげません。そのマッさんがマスクをしていらっしゃったので,ますますわかりません。

マッさん「おい,ツッちゃんやないか。久しぶり」

はじめ,誰に向かってのことば掛けかわからなかったので,大して関心を持ちませんでした。また「ツッちゃん」という声。どうやらわたしに向かって声を掛けていらっしゃる模様。でも,わたしはツッちゃんやないし。

わたし「えっ? わたしのことですか」

一応相手を確認する必要があると思い,目を合わせながら返事をしました。

マッさん「あんた,ツッちゃんやろ」

わたし「わたしですか? わたしはツッちゃんちゃいますよ。ヒーちゃんですわ」

マッさん「ツッちゃんとちゃういうてか。それにしてもツッちゃんによう似とってやなあ。あんた,市内の人かいなあ」

わたし「はい,市内に住んでます。ツッちゃんいう人もこの市に住んどってんですか」

マッさん「そうや。てっきりツッちゃんとばかり思たわ。ほんまに違うんかいなあ」(まだ信じられないという様子)

わたし「絶対に違います。それで,ツッちゃんはええ人ですか」

マッさん「そら,ええ人やで。わしが付き合うとるもんは,ええもんばっかりや。はははは……」

わたし「それでホッとしましたわ」

気がつけば,近くにおられた高齢の女性がクスクスお笑いでした。

世の中に自分と似た人がいてもなんらふしぎには思えませんが,小さな田舎のまちでわたしに似た人がいるだなんて。ツッちゃんと似たわたしがいるだなんて。

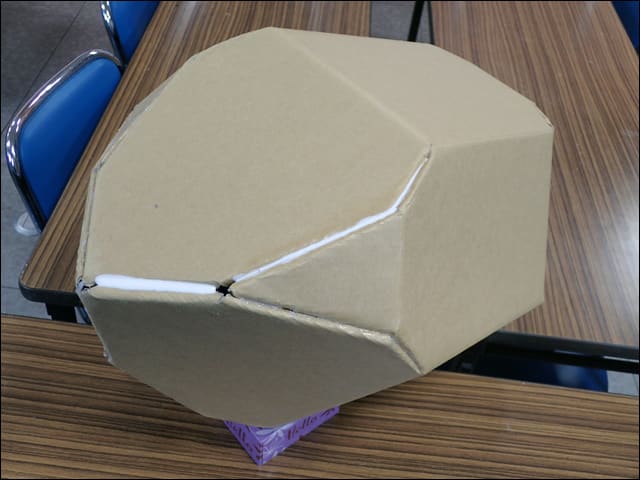

(注) 写真は本文とは関係ありません。朝日を浴びて旅立とうとするガガイモの種子です(1月12日撮影)。